|

|

|

|

|

|

|

|

НЕМЕЦКИЙ СЛЕД /Цикл статей/

© 2019, Королёв А.В. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

В последний десяток лет появилось достаточно много различного рода статей, в которых делаются попытки прояснить роль немецких инженеров в становлении ракетной программы в СССР. Не желая забирать хлеб насущный у других авторов и не вступая в в полемику в вопросе о значении работы немецких специалистов в 40-50-е годы в союзных ракетных институтах, просто попытаемся фрагментарно, я бы сказал в телеграфном стиле проследить историю филиала №1 НИИ-88, или, попросту, острова Городомля. Ну, и я прикладываю к своей «Хронике-хронологии» достаточно большое число работ других авторов. Поэтому все вместе и называется «цикл статей». Плюс, постарался перевести показавшиеся мне наиболее интересными рассекреченные документы ЦРУ, посвященные этой же теме... Итак, к началу... Александр Королёв |

31 августа 1946 года считается датой образования «ракетного» филиала №1 НИИ-88 на острове Городомля. Впоследствии именно эту дату стал считать своим «днем рождения» и завод «Звезда», получивший в «наследство» для своей деятельности площади и оборудование филиала. [2]

Но вначале немного истории самого острова и тех объектов, на базе которых начал функционировать филиал НИИ-88 на Городомле.

Не возвращаясь во времени в очень уж далекое прошлое, пропустив времена первоначального «освоения» острова монахами Ниловой пу́стыни (Гефсиманский скит), великолепные картины Ивана Ивановича Шишкина и первые в Российской Империи цветные фотоработы Сергея Михайловича Прокудина-Горского (об этом сами поищите в интернете, советую — очень красиво...) я все же решил коротко рассказать предисторию тех мест, где впоследствии решено было организовать место работы немецких специалистов. Это показалось мне важным и интересным...

Вирусологи на Городомле.

Не только «борьба с ящуром»...

![]()

Уже в 1929 году, по воспоминаниям местных жителей, на острове началось строительство. Своей удаленностью от обжитых мест по мнению властей остров очень подходил для экспериментальных работ в области вирусологии.

В 1931 году на острове Городомля был открыт Противоящурный институт, а в 1935-м году лаборатория Противочумного института. К 1935 году относят и первые упоминания о структуре охраны острова, дословно: «Территория острова огорожена колючей проволокой на деревянных столбах». [6] Эти сведения найдены лишь в одном источнике, посему не берусь уверять в их точности, а вот далее всё вполне достоверно.

В 1937 году на остров был перемещен созданный на базе Военной вакцинно-сывороточной лаборатории 9 января 1933 года приказом РВС СССР №02 за подписью М.Н.Тухачевского Военный научный медицинский институт РККА, уже в 1934 году переименованный в Биохимический институт (БИХИ), а в 1937 году — в Биотехнический институт (БИТИ). Этим институтом длительное время руководил Иван Михайлович Великанов. Именно в период его руководства на острове Городомля был организован первоначально филиал института. Вероятно, институт занимался не только и не столько разработкой сывороток и вакцин — «В воздухе запахло войной. Но не простой войной, а «бактериальной войной»» — это цитата из книги сына И.М. Великанова [13], а в материалах дела Великанова проскользнула фраза о разработках «авиационно-распыляющей бомбы, бактериологического танка, диверсионного чемодана», но это другая история.

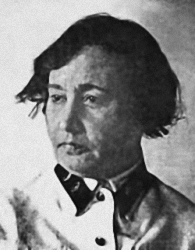

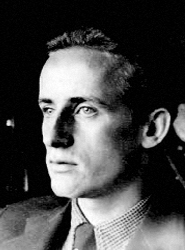

И.М. Великанов |

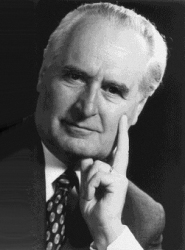

З.И. Михайлова |

Есть еще одна «другая история», имевшая отношение к этому институту на Городомле. В ночь с 5 на 6 июля 1937 года директор института и выдающийся ученый-микробиолог И.М. Великанов был арестован и позднее (8 апреля 1938 года) растрелян. Связывали это с делом наркома обороны М.Н. Тухачевского. Растреляна 9 декабря 1937 года и его жена, военврач 1 ранга, до 1936 года заместитель директора института по медицинской части, а в момент ареста старший специалист института — Зоя Ивановна Михайлова. История очень темная, непростая и, честно говоря, мерзковатая... «...Великанов в бытность свою в Японии в 1934 г. был завербован для шпионской и террористической деятельности японской разведкой и эту деятельность проводил вплоть до ареста...» — так звучал пункт обвинения. Не буду детализировать, поскольку эта часть прошлого Городомли выходит за рамки нашей темы. Переадресую интересующихся к главе «Чума от дьявола в Китае (1933—1945)» работы Супотницких [12]. Замечу только, что вплоть до 1940 года сменявшие друг-друга директора́ института были «исполняющими обязанности»: Хатеневер Л.М., Спицын Н.А., Дорофеев А.А. и вновь Спицын Н.А. Что там происходило в тот период — доподлинно неизвестно, но подозрения возникают нехорошие. И только Копылов Н.Ф., принявший институт в 1940 году служил здесь до 1949 года.

Как я указывал выше, именно летом 1937 года из Власихи БИТИ передислоцировали на остров Городомля, где он проработал до Великой Отечественной войны. Но до этого, в 1936 году туда была переведена из Суздаля III-я испытательная лаборатория РККА (современными словами — «шарашка»), остававшаяся в ведении ВОХИМУ РККА.

Кстати, охрану здесь предусматривалось осуществлять силами НКВД. Все тот же Великанов не понял остроты проблемы и в результате был удостоен выговора «за недозволенный допуск постороннего лица на территорию острова Городомля» в приказе, подписанном лично К.Е.Ворошиловым (№ 0040 от 23 августа 1936 года). В дальнейшем для обеспечения секретности работ здесь намечали силами специального дивизиона НКВД численностью 179 человек.

В приказе №058 от 25 апреля 1938 года учреждение на Городомле уже называют — «Санитарно-технический институт Вооруженных сил СССР» (СТИ, в/ч 8000). В проекте штатного расписания значились 7 лабораторий. Но интереснее список подопытных животных:

«... лошадей — 20, баранов и коз — 30, кошек — 200, кроликов — 200, морских свинок — 2000, белых мышей — 2000, крыс — 250, голубей — 100. В этом зоопарке числилась даже такая экзотика, как 5… обезьян. Водный транспорт тоже был небедный: теплоход — 1, катер разъездной — 2, катер быстроходный — 2, катер буксирно-разъездной — 3, катер ледокольного типа — 1. Столь же богато выглядел набор сухопутных и иных транспортных средств (в их число входили не только пожарные и санитарные автомобили, но и 20 самолетов и одни аэросани). Впрочем, надежды военных химиков не сбылись.» [14] |

С началом войны под угрозой фашистской оккупации на начальника СТИ Н.Ф. Копылова легла нелегкая задача передислокации Санитарно-технического института ВС СССР: институт был эвакуирован в Саратов, позднее, в 1942 году — в Киров.

Эвакуация оставила до нашего времени легенду, согласно которой одна из барж с оборудованием и образцами затонула в Селигере, но никаких подтверждений этому не обнаружено. В настоящее время потомок городомлевского института имеет название «Научно-исследовательский институт микробиологии МО РФ» (48 ЦНИИ МО РФ) и расположен в г. Киров.

Но оставим эту историю и вернемся в прошлое.

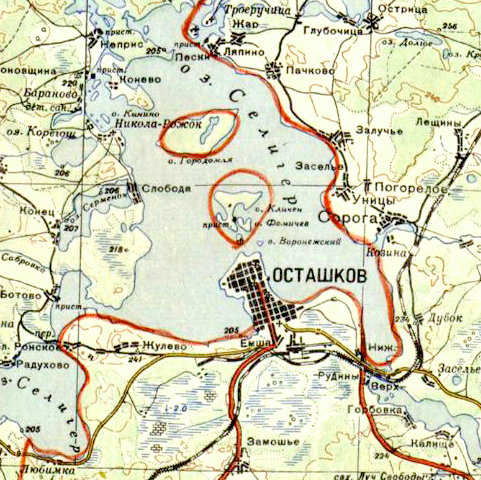

Линия фронта в декабре 1941 — январе 1942 года прошла аккурат по озеру Селигер, но сам остров Городомля и Осташков так и не были захвачены. Линия обороны наших войск проходила в том числе: по западному мысу острова Городомля; по территории острова Кличен; по западной части полуострова города с названием Житное; по лесопильному цеху кожзавода в городе Осташков; по территории депо узкоколейной железной дороги на окраине того же Осташкова. Гитлеровцы были остановлены в 4-5 километрах от города в сторону деревни Хитино. Тем не менее, бои велись ожесточенные:

«... Концентрированные воздушные налеты сильных авиационных соединений, направленные на железнодорожные цели в районе Осташкова, привели к уничтожению нескольких транспортных составов и складов снабжения противника.» [15, источник — немецкая пропагандистская газета того времени] |

К весне 1942 года Красной армии удалось отодвинуть линию фронта, образовав «осташковский выступ». Именно к этому времени относится размещение в Осташкове и окрестных поселках эвакогоспиталей, прачечных, хлебопекарен и других прифронтовых воинских учреждений. И вот уже 10 июля 1942 года на острове Городомля был дислоцирован первый военный госпиталь. Последовательно здесь находились: инфекционный госпиталь «ИГ 4265»; госпиталь легкораненных «ЛР 1090»; эвакуационные госпитали «ЭГ 1951», «ЭГ 1032», «ЭГ 1859». Множество госпиталей в разное время находилось и в Осташкове.

Часть линии Калининского фронта по состоянию на 30.12.41 г. |

Памятуя прежнюю историю острова, видимо не случайно первым здесь оказался именно инфекционный госпиталь (10.07.1942 - 07.10.1942, а сформирован в апреле 1942 года).

К 1 сентября 1944 года последний находившийся здесь госпиталь был выведен с острова.

Ракетный филиал и операция «ОСОАВИАХИМ»

![]()

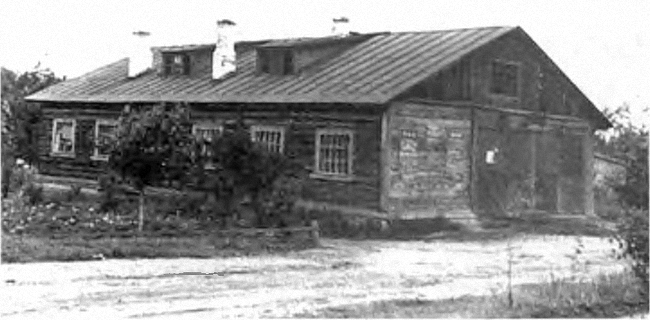

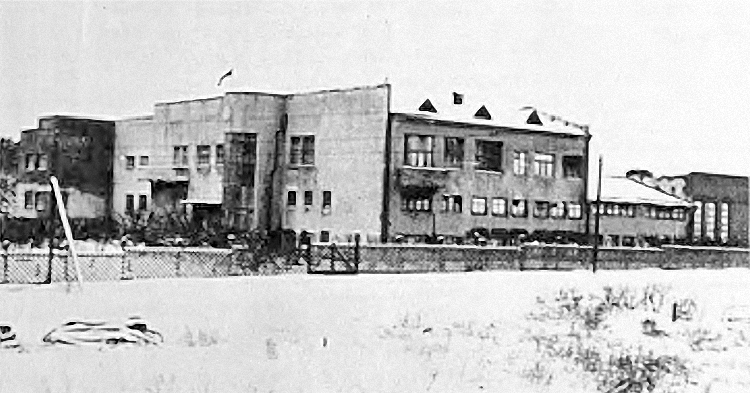

Как говорит официальная история завода «Звезда», после окончания войны 31 августа 1946 года в сохранившихся зданиях Противоящурного института расположился Механический завод. Охрана завода осуществлялась пожарно-охранной частью, при которой был организован собачий питомник. Периметр острова охранялся путем пешего обхода с использованием служебных собак. [6]

На самом деле наименование «Механический завод» было либо прикрытием, либо несостоявшимся проектом, поскольку, несколько отвлекаясь непосредственно от Городомли: в 1946 году, в соответствии с требованиями союзников о соблюдении решений Крымской конференции в части демилитаризации Германии, было принято решение о перемещении целого ряда производств и ведущих специалистов в НИИ СССР.

«В апреле 1946 года Совет Министров СССР принял постановление о переводе всех работ по военной тематике в Советский Союз. И поэтому около 7 тысяч специалистов, не считая членов их семей, были вывезены в СССР. Необходимость проведения такой акции была связана с принятием на Крымской конференции глав СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года решения «...изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла быть использована для создания военного производства». Понятно, что многочисленные советско-германские КБ и НИИ были грубым нарушением этого решения. ...» [4] |

А в приказе Министра вооружения СССР № 258 от 31 августа 1946 года говорится следующее:

«В соответствии с распоряжением заместителя начальника тыла Министерства Вооруженных сил СССР от 28.08.1946 г. за № 88791 о передаче Министерству вооружения острова Городомля». ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Директору НИИ-88 т. Гонор: А) Принять от Министерства Вооруженных сил все строения острова «Городомля», а также три подворья в гор. Осташкове на баланс НИИ-88, именуя его в дальнейшем «Филиал № 1 НИИ-88». <...> Почтовый адрес филиала: г. Осташков, Калининской области, п/я № 1. Телеграфный адрес: г. Осташков, Калининской области позывной «Шторм» [9] |

И вот, наконец:

«... Первая большая группа, в основном ученых-атомщиков, была вывезена из Германии в период между маем и сентябрем 1945 года. Вторая группа, тоже атомщиков и ракетчиков, приехала в рамках акции ОСОАВИАХИМ в октябре 1946 года. Наконец, третья группа, состоящая из десятков инженеров-химиков, прибыла в сентябре 1947 года.» [4] |

В октябре 1946 года, в рамках выполнения приказа № 011, около восьми тысяч немецких специалистов самого разного профиля были вывезены из Восточной Германии.

22 октября 1946 года, в ходе операции «ОСОАВИАХИМ», часть сотрудников OSV, как и оборудование лабораторий, были перебазированы в СССР, на предприятия МПСС.

В списке предприятий МПСС, на которые были направлены оборудование и немецкие специалисты: НИИ-160 (ныне «НПП «Исток» им. Шокина», Фрязино), НИИ-885 (ныне «Российский НИИ космического приборостроения», Москва), НИИ-380 (ныне ОАО «Научно-исследовательский институт телевидения», Санкт-Петербург), завод №593 («Запрудненский завод электровакуумных приборов»), завод №211 (ныне ОАО «Светлана», Санкт-Петербург), Государственный союзный завод № 619 (ныне НИИ «Вектор», Санкт-Петербург), и горьковские Государственный союзный завод №326 (ныне ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе») и завод №197 (ныне ОАО «НИТЕЛ»). [5]

С этого момента основной задачей вновь образованного филиала №1 НИИ-88 стала разработка систем и узлов для ракетной техники силами привлеченных немецких специалистов.

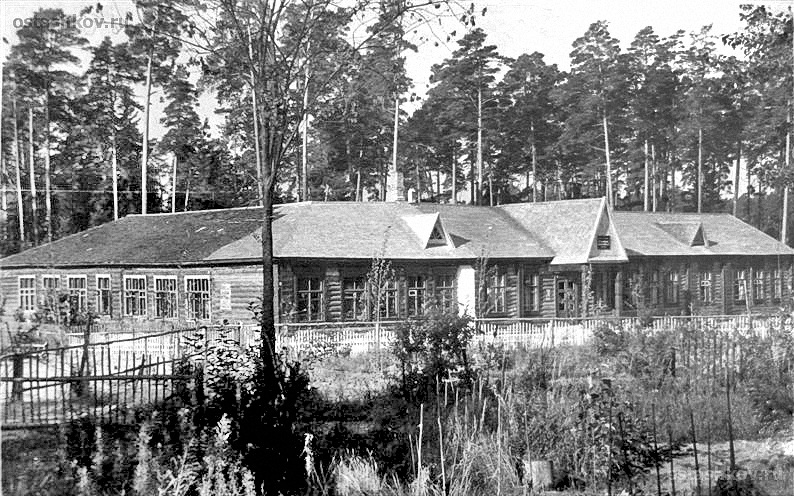

Здание филиала №1 НИИ-88 в 40-50-х гг. XX ст. |

Начало ракетных работ на Городомле

![]()

Пожалуй самые первые агентурные донесения в Центральное разведовательное управление сообщали о том, что на этот остров по «зимнику» в сезон 1947/1948 гг. доставлены аллюминиевые цистерны емкостью около 10 куб.м., которые впоследствии просматривались над кронами местного леса. И главное, разведке США было известно, что специалисты испытательной лаборатории ракетного вооружения сформированного советскими оккупационными властями института Блейхероде Раабе были депортированы в СССР и через некоторое время оказались именно на этом острове. Таким образом, выводы можно было сделать однозначные еще в 1948 году. Озадачивало разведку только то, что «никаких пусков ракет, шлейфов дыма и пр. в течении двухлетнего пребывания не обнаружено»...

Остров Городомля 1947 год вид с самолета с юга на север (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

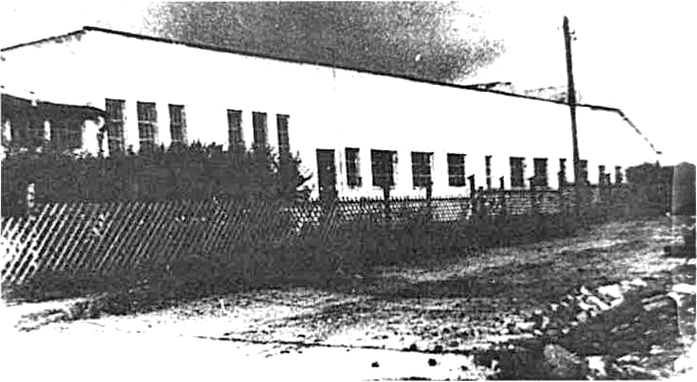

В связи с изменением профиля предприятия в 1946 году здесь организована пожарная охрана (команда). А в 1948 году на острове построено первое здание пожарного депо.

Первое здание пожарной охраны острова (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

В информационном сообщении ЦРУ, разосланном 4 ноября 1949 года сообщалось, что на остров на озере Селигер под гор. Осташков прибыли немецкие инженеры из фирмы Цейсс [Zeiss] и специалисты V-вооружения.

Но вернемся во времени к моменту прибытия. Первоначально все немцы были доставлены в подмосковье, где их поселили в здании санатория. Начало работ задерживалось. Производственный персонал был переведен после двухмесячного бездействия на серийное производство А-4 в НИИ-88 с правом совещательного голоса. [18]

Через какое-то время часть немцев была перевезена на Городомлю, где ситуация была еще хуже, так как для работы практически не было подготовлено ничего. То же относится и к личной жизни прибывших, и их семей — не были заготовлены даже дрова. Но жаловаться на бытовые проблемы, когда вокруг разруха, вряд ли имело смысл, тем более немцам... да и со временем ситуация улучшилась, не до условий, к которым привыкли приехавшие, но всё же...

Интересно то, что западным разведкам было хорошо известно, что происходило вокруг Городомли, в том же Осташкове. Известно вплоть до цен на продукты питания (как государственных, так и рыночных), о чем имеются соответствующие рассекреченные сегодня информационные сообщения ЦРУ. Например, хлеб черный стоил 2 руб., белый — 8 руб.; картофель — 0,8 руб (на рынке — 2 руб.); молоко — 3,5 руб (на рынке — 5 руб.); табак: «Беломор» — 2,45 руб., «Тройка» — 15 руб.; ну и как без водки(?) — 25 руб. [16]

Интересно сравнить зарплаты немецких и советских сотрудников [17]. Существовали также надбавки за ученные звания(!):

| Должность | Зарплата в руб./мес. | |

| «советские» | немецкие | |

| Директор | 2500 | |

| Зав.отделом | 2000 | 8500 |

| Научный сотрудник | 6000-7500 | |

| Дипломированный инженер | 4000-5000 | |

| Инженер | 1500 | 3000 |

| Мастер-производства | 2500 | |

| Техник | 1000-1500 | |

| Секретарь | 500-1000 | |

| Лаборант | 500 | |

| Охранник | 400 | |

| Переводчик (сдельно) | до 2000 | |

Были и подлоги. Один из немецких специалистов сообщал, что имеет степень доктора. После того, когда это не подтвердилось, его зарплата была снижена с 6000 до 2000 рублей. Что примечательно, этот немец решил остаться в СССР и получил советское гражданство. Во всяком случае об этом говорит информ. сообщение ЦРУ [17].

ЦРУ были рассекречены весьма показательные фотографии, отображающие бытовые моменты жизни немцев на Городомле. Рекомендую посмотреть здесь. Вот пара примеров:

|

|

|

|

|

А вот конкретики о работах на самой Городомле первоначально было немного.

Одно из первых обширных донесений агентуры ЦРУ (рассылка от 22 ноября 1949 года) о Городомле дает весьма скудные, отчасти неточные, а иной раз и противоречивые сведения:

«Исследовательский остров на озере Селигер, возле Осташкова 1. Официальное название Исследовательского острова (Forschungsinsel), как его называли немецкие PW 2, неизвестно источнику. Он расположен в центре озера Селигер, рядом с островом Развлечений 4 [Amusement], почти на полпути между городом Осташков на южном берегу и рыбацкой деревней Слобода на севере. Старый город Осташков находится примерно на полпути на железнодорожной линии Великие Луки — Калинин. Остров Развлечений, западная часть которого сильно покрыта лесом, используется жителями Осташкова как центр купания и отдыха. Его можно достичь полуторакилометровой поездкой на пароме от старого города. Пролив шириной 250 метров отделяет Остров Развлечений от Исследовательского острова, а открытое озеро длиной в три с половиной километра отделяет последнее от деревни Слобода. Густые леса, покрывающие Исследовательский остров, едва открывают вид на главные здания острова. 2. Длина острова составляет полтора километра, а ширина — один километр. К центральной части он постепенно поднимается на высоту 100 метров. Едва заметны из-за леса на западной стороне острова крупные строительные комплексы, которые отделены от мест размещения ученых и техников на восточной стороне, ▊▊▊1 невозможно. ▊▊▊ стороне «рабочих комплексов» семьи могли свободно передвигаться. Независимо от того, что они хотели просто сделать покупки в городе, их сопровождали и за ними наблюдали офицеры в штатском. 3. Немецкие ученые, чьи контракты на работу, как утверждается, действуют до 1950 года, уже работали на Исследовательском острове осенью 1945 года. Помимо немецких ученых и инженеров, немецкие рабочие из района Дрездена также находятся на острове. Летом 1948 года ученых отправили и предположительно доставили в Москву. Не было никаких признаков того, что они вернулись. ▊▊▊ еще одиннадцать немецких семей (жен и детей) на Исследовательском острове. 4. ▊▊▊ определенно о деятельности на острове исследований. Однако настойчивые слухи среди жителей Осташкова утверждают, что они сосредоточены вокруг какого-то института радиационных исследований (Strahlungsforschung). В связи с этим гражданские лица и военнопленные, которые находились в Осташкове до 1947 года, заявили, что время от времени в ночном небе замечались небольшие световые вспышки. Сам источник не наблюдал таких явлений. Возможно, что исследование было прекращено с отъездом ученых летом 1948 года.» [8] |

Главный корпус 1948 год (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

Достаточно точно описывает последовавшие события и структуру филиала на Городомле следующее сводное информационное сообщение ЦРУ, но датированное уже мартом 1955 года:

«ФИЛИАЛ № 1 НИИ-88 — ОСТРОВ ГОРОДОМЛЯ ▊▊▊ / Осташков I УЧРЕЖДЕНИЕ: Филиал № 1 НИИ-88 (Научно-исследовательский институт-88) был непосредственно подчинен НИИ-88, расположенному в Калининграде (Подлипки), который в свою очередь подчинялся Министерству вооружений. II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В октябре 1946 года группа из примерно 175 немецких ученых и техников из Блайхероде, Гема и Арадо была депортирована из Германии в Калининград (Подлипки), СССР. Вскоре после прибытия в Калининград (Подлипки) в конце 1946 года около 60 немцев, входящих в группу Блейхероде, были переведены на остров Городомля близ Осташкова (57°08"N 35°05"E). В течение января, марта и мая 1948 года оставшиеся сотрудники группы были отправлены в то же место. Они взяли с собой небольшой испытательный стенд камеры сгорания с аэродрома и оборудование измерительной лаборатории. Здесь, на острове, они работали над эскизным проектом усовершенствованной ракеты A-4 (V-2; Р-10) и конструкции ракеты большой дальности (3000 км), Р-14. Организация была следующей:

(Отдел 6 был включен в состав Отдела 4 в 1949 году, как и Отдел 9.)» [7] |

Объект №2 филиала №1 НИИ-88 в Городомле. 1950 год (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

Работа на Городомле продвигалась с переменным успехом — сказывалась оторванность немцев от событий, происходящих в других ракетных подразделениях НИИ-88. Немцев не допускали и к результатам технических экспериментов и испытаний как узлов ракетной техники, так и ракеты в целом. Исключение было сделано лишь единожды, и для ограниченного круга лиц во главе с самим Греттрупом:

«Осенью 1947 года группа немецких специалистов из Подлипок, Осташкова, Химок и НИИ-885 приняла участие в испытаниях по запуску ракеты А-4, проведенной Советским Союзом на полигоне испытаний боевых управляемых ракет Капустином Яру.» [7] |

После удачного запуска на полигоне Капустин Яр. 1947 год Слева-направо: Карл («Виктор») Шталь, Йоханнес Хох, Гельмут Греттруп, Фриц Вейбах, Ганс-Альберт Вилтер [Фото из архивов Олафа Пшибылски, экспонируется в музее Пеннемюнде] |

|

Постепенно, частью на базе вывезенного из Германии оборудования, а частью силами производственных мастерских Городомли, которыми заведовал опытный немецкий специалист Эрих Апель, была сформирована техническая база, позволившая немецким специалистам заняться более творческой работой, чем простое воссоздание чертежей Фау-2 и перевод технической документации.

«Во время войны молодым ассистентом Апель руководил отделом на фабрике Линке-Хоффманн в Бреслау. которая изготавливала детали ракеты А4. Апель был очень талантливым организатором с дипломатическими способностями. По возвращении в ГДР он вскоре стал министром машиностроения и заместителем премьер-министра.» [3] |

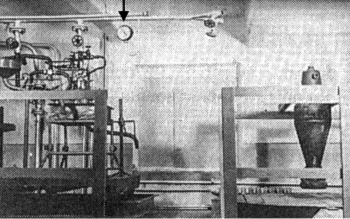

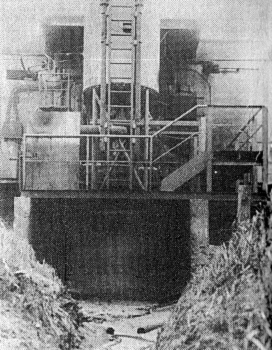

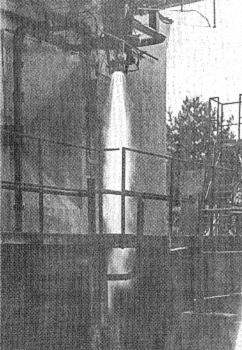

В здании филиала были оборудованы несколько лабораторий, а на севере острова установлен вывезенный частями из Германии стенд для испытаний ракетных двигателей.

Весной 1948 года после некоторых кадровых перестановок практически весь немецкий персонал был переведен на остров Городомля. [18]

А летом 1948 года на остров был переведен ведущий немецкий ракетный специалист — Греттруп.

Не останавливаясь подробно на перечне работ, производимых в филиале №1, поскольку это достаточно подробно расписано в собранной здесь подборке статей и материалов, просто покажем фотографии лабораторий и стендов, имевшихся на вооружении немецких спецов на Городомле. Все фотографии заимствованы у Мартина Тролле (у него же здесь [19] можно видеть эти и другие фото в высоком разрешении), а он эти фото в свою очередь взял из рассекреченных материалов ЦРУ, которые я, к сожалению, в открытом виде не обнаружил...

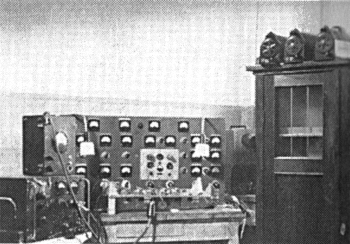

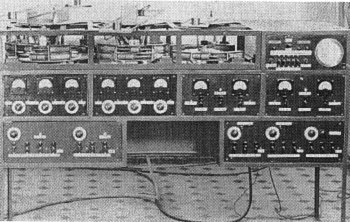

Лаборатория впрыска [топливных компонентов в двигатель] |

Химическая лаборатория |

|

В лаборатории сенсоров (датчиков) |

Радарные системы |

|

Лаборатория наземных высокочастотных радиосредств |

Стенд гидродинамического (водного) канала |

|

Лаборатория бортового телеметрического оборудования |

Бан-моделл 5 - «компьютер» симуляции баллистических траекторных. |

|

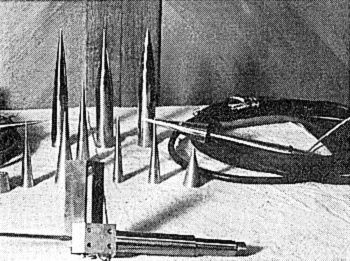

Стенд аэродинамической трубы с компрессором и баллонами со сжатым воздухом |

Модели для испытания аэродинамических характеристик объектов в аэродинамической трубе |

|

Стенд для испытаний ракетных двигателей с тягой до 2 тонн. |

Стенд для испытаний ракетных двигателей с тягой до 2 тонн. |

28 декабря 1948 года в Подлипках состоялся научно-технический совет, на котором была представлена ракета G-1, но преимущество было отдано Королёвской Р-1. G-1 предложили доработать.

9 апреля 1949 года в Городомлю с визитом прибыл министр вооружений Дмитрий Устинов. Он дал новое задание — как можно быстрее спроектировать ракету, способную нести полезную нагрузку в три тонны на расстояние 3000 километров. Эта ракета получила индекс G-4 (Р-14). Как выяснилось значительно позднее — такое-же задание он дал и Королёву (ракета Р-3).

В октябре 1949 года Устинов вновь побывал на Городомле и интересовался прогрессом работ. Вместе с ним остров посетил и Королёв.

К декабрю 1949 года были значительно доработаны два проекта: одноступенчатая баллистическая ракета (Р-14) и планер, оснащенный ракетным ускорителем и реактивным двигателем (Р-15).

В апреле 1950 года в Подлипках вновь состоялся научно-технический совет, но Греттруп приглашен не был. По-инерции работы над G-4 продолжались в течении всего 1950 года, но постепенно Греттруп утратил к ней интерес, понимая, что без дополнительных тестов, исследований и испытаний дальнейший прогресс в проекте невозможен.

Уже в наши дни стали известны документы, согласно которым летом 1950 года было решено свернуть сотрудничество с немцами по ракетной тематике и готовить их к возвращению в Германию.

Осенью 1950 года был запущен проект по созданию зенитной ракеты. Он не имел большого значения.

К зиме 1950 года Греттрупу было предложено начать исследования с ракетными топливами. Он отказался, после чего на должность гл. инженера филиала был назначен Йоханнес Хох. Коллектив немецких инженеров разваливался на глазах, посему буквально через 4 дня было решено передать работы в Подлипки, туда же убыл Хох с группой его «сторонников».

Свертывание работ на Городомле

![]()

В конце 1950 года все работы в филиале, носившие секретный характер, были прекращены.

В марте 1951 года стало известно о планах по возвращению в Германию.

«В 1951 году персонал Филиала № 1 насчитывал около 190 немцев и 450 советских работников. В течение этого года директор Филиала уведомил руководителей технических отделов, что немецким специалистам больше не разрешается работать над военными проектами. С этого времени и до июня 1952 года отделы 1, 3 и 7 не работали; отделу 2 была поручена теоретическая работа; отдел 11 работал на сельскохозяйственную технику; отдел 5 разрабатывал испытательные вибрационные стенды; а отдел 4 работал над копией симулятора траектории, осциллографа и кварцевых часов. В июне 1952 года все, кроме 24 немецких специалистов, вернулись в Германию. В течение июня 1953 года к ним присоединилось большое количество специалистов Цейс (Zeiss) из Киева, Красногорска и Ленинграда, а в июле 1953 года — бывшие сотрудникик Юнкерса (Junkers) и специалисты BMW из Куйбышева. Оставшиеся 24 специалиста по GM были отозваны из своих бывших отделов и сгруппированы в отдельном филиале, где были только немцы, где они получали небольшие рабочие проекты от своих советских «кураторов» до их возвращения в ноябре 1953 года.» [7] |

В докладной записке Д.Ф.Устинова Л.П.Берии от 15 октября 1951 года «Об использовании немецких специалистов», как бы подводившей итоговую черту деятельности немецких ученых и инженеров в филиале № 1 в Городомле, говорилось следующее:

«В соответствии с Вашим указанием докладываю об использовании немецких специалистов в НИИ-88 министерства вооружения: Немецкие специалисты прибыли из Германии в НИИ-88 в ноябре 1946 года. На 1.Х.1951 г. количество работающих специалистов составляет 166 человек и 289 членов их семей. Все иноспециалисты с семьями размещены в филиале № 1 НИИ-88 на острове Городомля озера Селигер, [в] Калининской области. Перед немецкими специалистами были поставлены, в основном, следующие задачи: Оказать помощь в воссоздании технической документации и воспроизводстве немецкой трофейной ракеты А-4. Разработать проекты новых изделий ракетной техники, использовав свой опыт и знания в этой области. Разработать и изготовить моделирующие установки и различную измерительную аппаратуру по отдельным заданиям НИИ-88. За время пребывания в НИИ-88 немецкими специалистами проведена следующая работа: В 1947 году Участие в комплектации и восстановлении технической документации ракеты А-4. Выполнение отдельных расчетно-теоретических работ по аэродинамике и баллистике. Консультации советских специалистов по ракете А-4 и другим ракетам, разрабатывавшимися в Германии. Участие в лабораторных и стендовых испытаниях узлов и агрегатов, в монтаже и отладке специального технологического оборудования и аппаратуры, прибывших из Германии (уникальные сварочные портальные машины для хвостовых частей, пульты и аппаратура управления для горизонтальных испытаний ракет и др.), а также в сборке 10 штук ракет А-4, изготовленных из немецких узлов и деталей. В октябре-ноябре 1947 г. немецкие специалисты принимали участие в проведении летных испытаний А-4 (ФАУ-2) и оказали существенную помощь. В 1948 году Разработан эскизный проект ракеты Р-10 с дальностью 800 км, с полезным грузом 250 кг и аванпроект ракеты Р-12 с дальностью 2500 км, с полезным грузом 1 тонна. В указанных проектах предложен ряд новых конструктивных элементов, принципы работы которых проверены на экспериментальных моделях и образцах. Создан образец моделирующей установки для комплексной отработки ракеты с системой управления. Разработан ряд измерительных приборов, так, например: датчики уровня топлива в баках ракеты, дифференциальный манометр с предохранительными вентилями, динамометрический датчик тяги, суммирующий гироскоп и прибор для его испытания, различные варианты унформеров и др. В 1949 году Разработан эскизный проект ракеты Р-14 с дальностью 3000 км, с полезным грузом 3 тонны и аванпроект крылатой ракеты Р-15 с дальностью 3000 км, с полезным грузом 3 тонны, с радиоуправлением. В этих ракетах даны общие конструктивные схемы ракеты, проведены расчетно-теоретические работы и намечены пути и методы решения отдельных новых вопросов управления (замена газовых рулей изделия Р-14 качающейся камерой сгорания). Однако вследствие громоздкости конструкций (больших габаритных размеров) и ряда нерешенных проблемных вопросов аэродинамики и стабилизации, подачи компонентов топлива и др. продолжение этих работ оказалось нецелесообразным. Изготовлены: моделирующая установка МУ-2 и трехплоскостная моделирующая установка МУ-3, которые используются в НИИ-88. В 1950 году Спроектирована система автономного управления с радиокоррекцией для управления изделиями А-4 (ФАУ-2), изготовлены образцы приборов этой системы. В настоящее время проводятся их испытания на самолете. Сконструирована и изготовлена усовершенствованная моделирующая установка МУ-4, которая используется в наших работах. Разработаны трех- и шестикомпонентные аэродинамические весы; трехкомпонентные весы находятся в настоящее время в эксплуатации в филиале № 1 в НИИ-88. Разработан технический проект альфа-стабилизатора. В 1951 году Изготовлены и сданы НИИ-88 одноплоскостные моделирующие установки; спроектирована автоматическая регулировка аэродинамических труб, модель которых находится в стадии изготовления. Проводится отладка шестикомпонентных аэродинамических весов для трубы Т-112 НИИ-88. Спроектирована и изготовлена различная радиотехническая, аэродинамическая, электрическая аппаратура, а также приспособления для проведения испытаний в условиях вибрации. Заключение Немецкие специалисты, работавшие в области реактивной техники оказывали значительную помощь при восстановлении и воссоздании немецких конструкций — особенно в первый период времени. Отдельные их теоретические, проектные и экспериментальные работы были использованы при проектировании отечественных образцов. Вследствие длительного отрыва от современных достижений науки и техники работа немецких специалистов становится менее эффективной, и в настоящее время, когда создаются принципиально новые, более совершенные образцы изделий, существенной помощи они не оказывают. |

Стоит упомянуть, что в воспоминаниях инженера по авиамоторам Н.В. Григорьева, 15–20 немецких «двигателистов», лучше других осведомленных о новинках советской авиатехники, до отправки в ГДР некоторое время также продержали на острове Городомля. Случилось это, вероятно, в 1950-51 гг. Было ли это сделано для того, чтобы, оказавшись за границей, они не могли передать на Запад новейшие советские технические секреты, как пишет автор этих воспоминаний — не знаю. Автор сообщает, чтобы немцы не скучали, им поручили разработку подвесных лодочных моторов.

В течение 1951-1953 годов все немецкие специалисты в три этапа (01.1952, 10-13.06.1952 и 11.1953 гг.) выехали в Германию.

Впоследствии часть немцев различными путями выехала в Западную Германию. На самом деле таких было немного в общем числе. Эти немцы дали сведения западным спецслужбам о своей работе, на основании чего и появилось такое множество рассекреченных сегодня сведений о Городомле того периода. Сам Греттруп также покинул Вост.Германию, дал показания, но после отказа продолжать работать по ракетной тематике перестал интересовать спецслужбы...

К «наследию» послевоенной «индустриализации» острова Городомля можно отнести школу, открытую в 1948 году для обучения детей немецких специалистов созданного филиала. Ведь в НИИ работали около 150 немецких специалистов, приехавших из Германии с семьями. До открытия спецшколы на острове дети учились в так называемой «домашней школе», где учителями были родители учеников, специалисты по различным областям знаний.

Исполняющей обязанности директора была назначена с февраля 1948 года Спирова Анна Фёдоровна. В августе того же года к исполнению обязанностей директора приступил участник Великой Отечественной войны, хорошо владевший немецким языком, Галахов Александр Александрович. Учителями в школу были назначены Безобразова Антонина Ивановна, специалист по русскому языку и литературе, Спирова А.Ф. и Савина Е.Г., специалист по немецкому языку.

Для того, чтобы поступить в среднюю школу, ученики сдавали экзамены за 7 классов. После окончания Городомлевской средней школы учащиеся сдавали выпускные экзамены вместе с выпускниками средней школы №1 города Осташкова. Пять выпускников Городомлевской школы в 1950 году поступили в ВУЗы Ленинграда и позже вернулись на родину в ГДР.

Городомлевская школа (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

В связи с выбытием из средней школы «спецконтингента» в 1953 году спецшкола была переведена на учебный план обычной школы, а в 1954 году была реорганизована в семилетнюю №3, затем в начальную школу. Заведующей Городомлевской начальной школой была назначена Мартьянова Анна Арсентьевна.

Здание филиал № 1 НИИ-88 сегодня (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

С 1954 года здесь началась разработка, изготовление вибростендов, осциллографов, нестандартной аппаратуры для испытательных стендов ракетных двигателей, испытание макетов головных частей баллистических ракет в струе газового потока, длительное хранение узлов баллистических ракет. Словом, продолжались с переменным успехом работы, начатые немецкими инженерами.

Но вот была одна «незадача» — не было смысла проводить подобные исследовательские работы именно на Городомле. Еще при Греттрупе от инженеров были постоянные жалобы на то, что они оторваны от основных процессов, происходящих в ракетной отрасли. Но тогда был понятен мотив — секретность, связанная с недопущением к государственным тайнам именно неграждан СССР. Поэтому остров, поэтому «глубинка»...

Работы на остающемся здесь оборудовании и в экспериментальных мастерских (испытательные стенды, лаборатории, аэродинамическая труба и гидродинамический канал) по-инерции продолжались вплоть до 1958 года.

Но уже в в 1956 году постепенно круг задач филиала постепенно сужается. Так, в Приказе № 18сс Министерства оборонной промышленности СССР от 19 января 1956 г. требуют: «В целях обеспечения изготовления приборов и датчиков ... увеличить производственные мощности НИИ-88 по выпуску приборов и датчиков за счет площадей цеха №7 завода №88, а также за счет включения в производственный план филиала №1 НИИ-88 изготовления указанных приборов» [25]. Эти меры были направлены на ускоренное изготовление знаменитой «семерки» — первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (8К71).

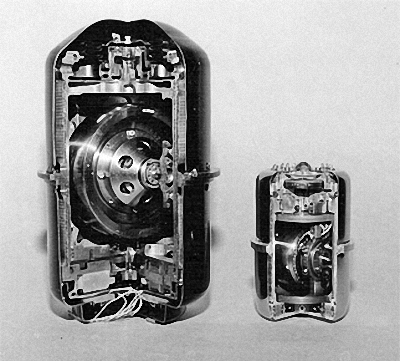

Как пишет Б. Черток: «Покинутый немцами лесистый остров приглянулся Виктор Кузнецову», который «большим авторитетом в кругах морских приборостроителей». «Он добился превращения ”филиала № 1 НИИ-88” в филиал своего гироскопического института и создал там, мотивируя исключительной чистотой атмосферы, прецизионное производство гироскопических приборов на новейших принципах. Этот новый завод оказался чуть ли не единственным в СССР, где была освоена токсичная технология литья и обработки деталей из сверхлегких бериллиевых сплавов. Таким образом, с отъездом немцев в 1953 году остров не только не ”открылся”, но стал еще более секретным». [26]

Гироскопические интеграторы завода «Звезда» образца 1960 и 1988 гг. |

И вот, 2 июля 1958 года в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 723-345 предприятие первым в СССР переходит на более узкую специализацию — изготовление высокоточных поплавковых гироскопических приборов для постановки их на ракетно-космическую технику.

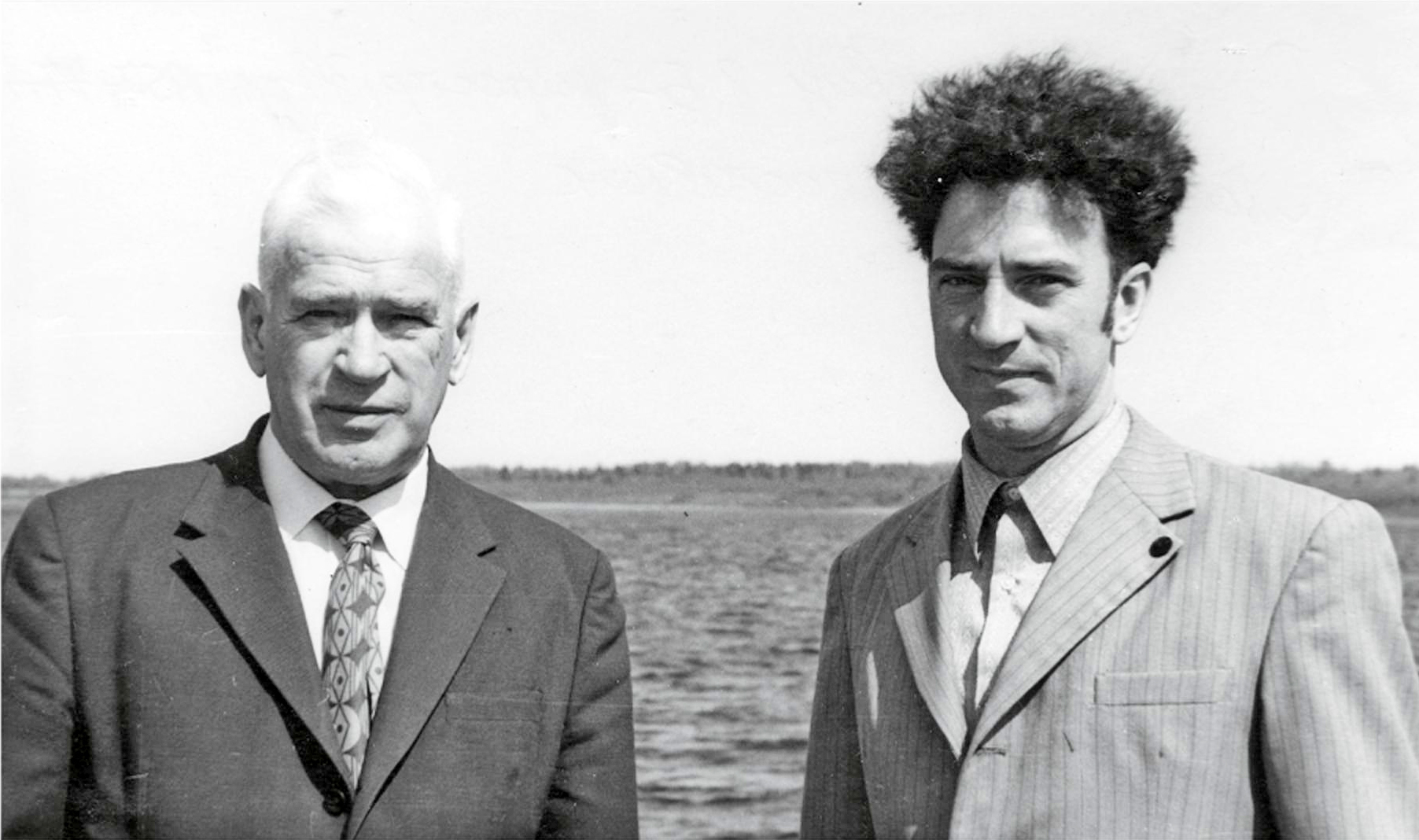

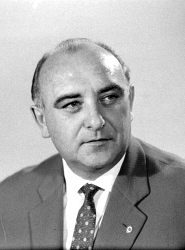

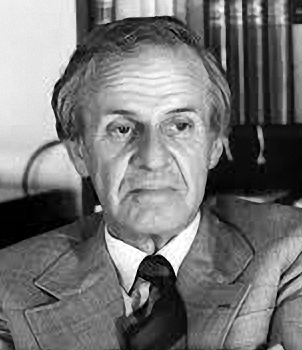

Основателем современного гироскопического производства на острове Городомля стал Недошивин Георгий Борисович, назначенный на должность директора филиала №1 НИИ-88 в 1957 году (в 1958 году переименован в предприятие «Звезда»). Георгий Борисович проработал на предприятии до 1977 года. В 1958 году главным инженером завода становится Эдуард Францевич Бенуа. [22,23]

Директора предприятия Недошивин Г.Б. в 1957-1977 гг. (слева) Мокрушев Б.Б. в 1977-2005 гг (справа). (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

Бенуа С.Ф. с семьей. 60-е годы. (Фото г-ты «Вестник Звезды») |

Первые три экземпляра поплавковых гироскопических приборов были изготовлены 30 декабря 1959 года.

Производством гироприборов завод занят и в настоящее время, войдя в соответствии с Указом Президента РФ от 26.06.2007 № 804 и Распоряжением Правительства РФ от 17.08.2007 № 1066-р в состав ФГУП «НПЦАП» в виде филиала.

За все годы существования предприятие поставило государству несколько десятков тысяч гироприборов, в том числе для станции «Мир», корабля «Буран», международной космической станции, спутников связи и т.д.

Остров Городомля, ЗАТО «Солнечный» в наши дни. Вид с самолета от северной пристани на юг. В центре фото видно здание института Фото с сайта ostashkov.ru |

О «сотнях немецких ракетчиков»

![]()

Сразу хочу развенчать некоторые утверждения о сотнях «немецких ракетчиков», учавствовавших в работах в СССР. На самом деле как раз настоящих «ракетчиков» были единицы (но они все же были, и отрицать это нет смысла). Тем не менее, приведу слова руководителя отдела аэродинамики филиала НИИ-88 в Городомле, Вернера Альбринга:

«...все значительные разработчики из Пенемюнде, за исключением господина Греттрупа, уже были переправлены в США. Русская сторона вынуждена была пойти по другому пути. Германия была страной, обладающей достаточно большим количеством способных инженеров и техников, которые, несмотря на то, что они не занимались непосредственно разработкой ракет, на основании своего образования могли создавать нечто подобное. Так нашлись баллистики от Круппа и специалисты из Геттингена по управлению, которые во время войны имели дело с авиационной автоматикой и управлением торпедами...» [3] |

В связи с этим как не вспомнить незабвенные слова Бывалого из кинофильма Гайдая «Операция Ы»: «Всё уже украдено... до нас...». Основная часть специалистов, на самом деле работавших в ракетной отрасли Германии во главе с Вернером фон Брауном убыла в США. Оставшиеся после такой зачистки специалисты, работавшие в сфере реактивной техники (в том числе и в авиации), а также просто хорошие инженеры и ученые были «подобраны» англичанами в Фарнборо (центр британских исследований аэронавтики) и французами.

Подтверждают это и советские документы того времени:

«Об организации опытных испытаний ракет Фау-2, собранных в Нордхаузене. Это особенно важно решить сейчас, тем более что англичане осенью прошлого года испытали стрельбой захваченные у немцев Фау-2. Над такими же Фау-2 усиленно работают американцы.» [10] |

Таковы были реалии того времени...

Некоторые наиболее значимые немецкие специалисты, |

||||

|

|

|

||

| Гельмут Греттруп | Курт Магнус | Эрих Апель | ||

|

|

|

||

| Вальдемар Вольфф | Гейнц Яффке | Вернер Альбринг | ||

Споры о немецком вкладе в ракетную программу СССР

![]()

Так каков же вклад немецких специалистов в ракетную программу и последующие успехи СССР? Последние 10-15 лет этот вопрос активно обсуждался в границах территории бывшего СССР. Мнения разделились. Варианты:

1) Только благодаря немецким специалистам, их разработкам и идеям и только исключительно благодаря им, СССР смог опередить США в конце 50-х годов.

2) Никакой помощи от немцев получить не смогли — они просто «пожили» здесь какое-то время и саботировали работы.

3) Немецкие инженеры помогли разобраться с технологиями Фау-2, в переводе документации. Кроме того, некоторые идеи, предложенные немцами, были использованы в последующих советских разработках.

Попытаемся кратко, в двух словах проанализировать первые два варианта (я лично считаю, что верен 3-й вариант).

* * *

1) Если так, то почему так «подзадержались» США. Ведь у них был практически весь «костяк» ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном. Как смогли «русские», пользуясь исключительно пусть и подробными, но эскизными проектами, сработанными немецкими специалистами и не допуская их совершенно(!) к практическим действиям (тесты, производство, испытания), даже не выпуская за пределы закрытых территорий наподобие Городомли (почти не приспособленных для этих масштабных целей), полностью реализовать немецкие задумки???

* * *

2) Отмечу, что буквально два десятка лет тому даже признание проживания немецких специалистов в СССР после войны считалось святотатством. Но времена меняются. Был ли «саботаж» среди немецких инженеров? В современном понимании — нет. В то же время, как и многие «мастера», немцы не спешили передавать русским все свои приемы работы и знания. К примеру, «не получалась» сварка в присутствии наших рабочих. Об этом можно прочесть в [1]. Да и не все привлеченные к работам имели такую уж высокую квалификацию. Напомню выше использованную формулу: «Всё уже украдено... до нас...». Однако, не вызывает сомнений, что последующие разработки ракетных двигателей, систем управления, абрисов и конструкции ракет базировались на «Фау-2», а возможно и с использованием идей немцев (в той же Р-2: отделяемая головная часть, наддув баков и пр.). Да и двигатель Р-2 представлял собой скорее форсированный вариант Р-1 (читай — «Фау-2»).

И приведу одну показательную цитату из книги В.П. Мишина, в последующем сменившего Королёва в качестве главного конструктора ОКБ-1. Здесь он рассказывает о впечатлениях, полученных от первого контакта советских инженеров с ракетой «Фау-2», которая после неудачных испытаний на польском полигоне была найдена в районе Близна летом 1944 года:

«Нам поставили задачу — в кратчайшие сроки определить основные характеристики и общий вид немецкого «чудо-оружия». Помню, как всех поразил масштаб ракеты «Фау-2» — судя по размерам сопла, тяга двигателя достигала 25 тонн, что далеко превосходило все наши довоенные показатели. Когда для осмотра осколков приехал из Казани В.П.Глушко, А.М.Исаев припомнил Валентину Петровичу, как тот в 1942 г. доказывал, что от одной камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя нельзя получить тягу больше 300 кг... » [21] |

* * *

3) А вот третью версию подтверждает все тот же Вернер Альбринг, проработавший на Городомле все 6 лет, один из немногих авторов в последующем написавших о своем пребывании в СССР 3, реально принимал участие в работах над совершенствованием ракеты, высказал такую мысль:

«Но сегодняшний читатель мог бы спросить: зачем вообще многочисленные группы немецких техников и исследователей были привезены в Советский Союз? Среди них были не только ракетостроители, размещенные в Городомле, но также авиастроители и создатели авиадвигателей, вывезенные в Куйбышев и специалисты по разделению изотопов, которые работали в Крыму над проблемами технологий ядерного оружия. Не могли ли <...> советские специалисты сами выполнить работы, порученные немцам? Я думаю, что, разумеется, это было возможно. <...> Я думаю, что русская наука обладала и обладает высокопрофессиональными научными кадрами, которые ныне работают и в Западной Европе, и в США.» [3] |

Сказав о небольшом числе немецких авторов воспоминаний о Городомле, я имел ввиду произведения, опубликованные в открытой прессе или изданные в виде книг. В то же время по мере рассекречивания документов ЦРУ появляются все новые материалы «опросов» немцев, перешедших после 1953 года на территорию Западной Германии. К сожалению — пока безимянных. Но и в них, в частности в информационном сообщении ЦРУ от 22 января 1954 года, проскальзывает вывод:

«Нет сомнений в том, что интерес советской интеллигенции к ракетам гораздо выше и гораздо более интимен, чем в Германии. Мы можем говорить о реальной и общей любви к проблеме, так, как это свойственно в Германии только очень небольшому кругу лиц. ... Если бы общий уровень техники был достаточно высок, нет сомнений, что Советы были бы первыми, кто бы использовал ракеты дальнего действия.» [18] |

Отмечу, что сказано это было в конце 1953 года! Так на самом деле в последующем и произошло...

Ну а далее... читайте подборку материалов, найденных мной на просторах интернет. Оглавление материалов приведено в начале страницы...

© Александр Королёв, 2019

«Ружаны стратегические»

1 ▊▊▊ Этим символом отмечены нерассекреченные места в тексте.

2 PW (prisoner-of-war) — военнопленные

3 Свои воспоминания написали также Курт Магнус ( Ракетные Рабы — немецкие исследователи за красной колючей проволокой / Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1993) и жена Греттрупа — Ирмгард (The Rocket Wife / Andre Deutsch, London, 1959).

4 Оставим без комментариев то, как транслировались на английский названия некоторых объектов и территорий, полученные от агентуры и более поздних «опросов». А Остров, названный в донесениях островом Развлечений, на самом деле имеет название о-в Кличен.

5 Bahn-modell. От нем. bahn — путь и modell — модель. Устройство моделирования баллистической траектории, упрощавшее создание и проверку работы системы управления движением ракеты по траектории. Автором устройства, по-видимому, являлся Курт Магнус — специалист в области теории и практики устройств, базирующихся на гироскопах. Было создано несколько подобных устройств и как минимум одно из них было передано в НИИ-88 в Подлипках.

[1] — Рахманин В. О «немецком следе» в истории отечественного ракетостроения. / Журнал «Двигатель» за 2005 год

[2] — Газета «Вестник Звезды» Выпуск №1 Февраль 2016 г.

[3] — Альбринг В. Городомля: немецкие исследователи ракет в России

[4] — Чертопруд Сергей, Иностранные специалисты в СССР. / Из книги «Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева» / Олма-Пресс, 2002

[5] — С.М. Дудкин Операция «ОСОАВИАХИМ»: Немецкие специалисты на советском заводе (По материалам архива Союзного завода № 326 им. М.В. Фрунзе) / Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии ISSN: 2311-2123

[6] — За нами Россия. Филиалы ФГУП НТЦ «Охрана» / Брошюра. Данные о дате публикации в брошюре не приведены.

[7] — Surveys of Soviet Installations. CIA Information Report / Date Distr. 22 March 1955 / Approved For Release 2008/05/29 : CIA-RDP80-00810A006000710010-9

[8] — Research Island in Lake Seliger, near Ostashkov. CIA Information Report / Date Distr. 22 Nov. 1949/ Approved For Release 2001/03/05 : CIA-RDP82-00457R003600450009-8

[9] — Газета «Вестник Звезды», Выпуск №5 Август 2013 г.

[10] — Об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения в СССР — Докладная записка от 17 апреля 1946 г. Л.П. Берия, Г.М. Маленкова, H.A. Булганина, Б.Л. Ванникова, Д.Ф. Устинова, Н.Д. Яковлева — И.В. Сталину.

[11] — Magnus, Kurt Raketensklaven : deutsche Forscher hinter rotem Stacheldraht / München, Dt. Verl.-Anst., 1993

[12] — Супотницкий М.В., Супотницкая Н.С. Очерки истории чумы: В 2-х кн. Кн. II : Чума бактериологического периода. - М., 2006. - 696 с.: ил.

[13] — Великанов В. И. Судьбы людские : (Семейная хроника) / вступ. ст. С. Г. Дроздова; ред. С. Волкова. - М., 1998

[14] — Федоров Л.А. Советское биологическое оружие: история, экология, политика / МСоЭС; Москва; 2006

[15] — Бомбы на Калинин. Налеты германской авиации и на Осташков / «За Родину» №53 от 10 ноября 1942 года. Издательство и редакция: Псков, Башенная № 46.

[16] — Economic conditions in the Vicinity jf Ostashkov. CIA Information Report / Date Distr. 10 March 1953 / Approved For Release 2011/06/17 : CIA-RDP80-00810A000100620001-4

[17] — Working conditions at Podlipki and on Gorodomlya Island. CIA Information Report / Date Distr. 13 April 1953 / Approved For Release 2011/06/20 : CIA-RDP80-00810A000600030006-6

[18] — Development of Guided Missiles at Bleicherode and Institute 88. CIA Information Report / Date Distr. 22 Jan. 1954 / Approved For Release 2010/01/07 : CIA-RDP80-00810A003300530005-2

[19] — Martin Trolle Mikkelsen German rocket Engineers in the Soviet Union. Photo album

[20] — Stalins deutsche Elite / TV Movie, 18 May 2005

[21] — Мишин В.П. Записки ракетчика. Дневники, воспоминания, фотоархив. / г.Королёв, 2013. ISBN 978-5-904341-26-8

[22] — Газета «Вестник Звезды», Выпуск №2 Июнь 2019 г.

[23] — Газета «Вестник Звезды», Выпуск №3 Август 2018 г.

[24] — Об использовании немецких специалистов. Докладная записка Д.Ф. Устинова Л.П. Берии от 15 октября 1951 г. [Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.]

[25] — Приказ Министерства оборонной промышленности СССР № 18сс от 19 января 1956 г. о снижении производственного задания НИИ-88 и заводу № 88 на 1956 г. и мобилизации всех сил на выполнение особо важного задания правительства по изделию 8К71 (с приложениями) [Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.]

[26] — Черток, Б. Ракеты и люди. / М. Машиностроение, 1999.