|

|

|

|

|

|

|

|

|

В. П. Михайлов, Г. А. Назаров

Развитие техники пуска ракет

Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство

|

Библиотека Ружан стратегических Содержание главы 6

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип ракеты | Число ракет (по годам) | ||||||||||

| 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |

| «Минитмен-1» | 750 | 550 | 400 | 190 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| «Минитмен-2» | 250 | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 330 | 210 | 90 | 0 | 0 |

| «Минитмен-3» | 0 | 0 | 100 | 310 | 410 | 550 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 1000 |

| «Титан-2» | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

| «Поларис» | 656 | 656 | 532 | 432 | 336 | 240 | 160 | 160 | 160 | 144 | 80 |

| «Посейдон» | 0 | 0 | 64 | 794 | 320 | 416 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |

| «Трайдент» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 |

Совершенствование ракетных комплексов в США производится, по сведениям зарубежной печати, за счет применения многозарядных головных частей, увеличения дальности полета, улучшения конструкции двигателей ракет и энергетики, модернизации шахтных пусковых установок и командных пунктов стартовых комплексов ракет наземного базирования и других мероприятий.

Модернизация ракетных комплексов «Минитмен», проведенная в первой половине 70-х годов, была направлена на повышение надежности агрегатов и систем, сведение к минимуму и упрощение предпусковых операций, уменьшение стоимости обслуживания, увеличение межремонтных и межпроверочных сроков, повышение степени автоматизации.

Не менее важное значение, как и в 60-х годах, придавалось повышению неуязвимости ШПУ от ядерного оружия противника.

По-прежнему большие надежды американские специалисты связывали с созданием местной ПРО для защиты стартовых позиций ракет «Минитмен».

Для этого были выделены средства на создание системы ПРО четырех авиабаз, имевших в своем составе около 600 шахтных пусковых установок. Планировалось в 1974 г. развернуть на авиабазе Гранд-Форкс первый противоракетный комплекс, а в 1977 г. закончить строительство на трех других.

В связи с подписанием между СССР и США Договора об ограничении систем противоракетной обороны американское правительство обязалось иметь не более двух противоракетных комплексов (всего на территории страны предполагалось построить 12 комплексов).

С учетом сложившейся обстановки было решено ограничиться созданием только одного комплекса на авиабазе Гранд-Форкс, строительство которого уже началось.

Стоимость создания комплекса противоракетной обороны, по сообщениям американской печати, оказалась высокой. По сравнению с проектной, составлявшей 1,4 млрд. дол., она возросла до 5,5 млрд. дол. и стала соизмеримой со стоимостью ранее отвергнутых программ.

Развитие ПРО американские специалисты связывают с перспективами заключения новых соглашений об ограничении стратегических вооружений, сохранения целесообразности дальнейшего базирования ракет «Минитмен» в ШПУ и решением проблемы усиления инженерной защиты шахт и командных пунктов.

Программа повышения защищенности ШПУ, разработанная американскими специалистами, предусматривала модернизацию до конца 1980 г. 1 тыс. шахт для ракет «Минитмен».

В соответствии с этой программой в начале 1975 г. на авиабазе Уоррен были завершены работы по установке первых 200 ракет «Минитмен-3» в модернизированные ШПУ.

Изменения, проведенные для повышения защищенности ШПУ, предусматривали демонтаж системы амортизации опорного типа (в этом случае изолируемый объект опирается на основание сооружения) и замену ее на систему амортизации маятникового типа (изолируемый объект вывешивается на маятниковых подвесах).

Для исключения попадания в шахту снега, льда, грунта и других мелких предметов при открывании крышки были смонтированы защитные ограждения.

Пусковое оборудование было размещено на амортизированных платформах. Радиационная защита аппаратуры и оборудования была повышена за счет укладки слоя бетона толщиной 25 см на крышку шахты и стены оголовка.

Возрастание массы крышки предопределило необходимость усовершенствования механизма ее открывания за счет увеличения усилия для сдвига в сторону крышки.

Для исключения влияния электромагнитного импульса на бортовое и наземное оборудование было предусмотрено его отключение на 10 мс по сигналу датчика в момент фиксации им ядерного взрыва.

6.2. Разработка новых высокоэффективных ракетных комплексов

Ретроспективный анализ техники пуска ракет за рубежом дает возможность определить факторы развития этого процесса. К ним можно отнести: концепцию использования ракетного оружия, массу и габариты ракет, применяемое топливо, точность поражения цели, мощность и число боеголовок и др.

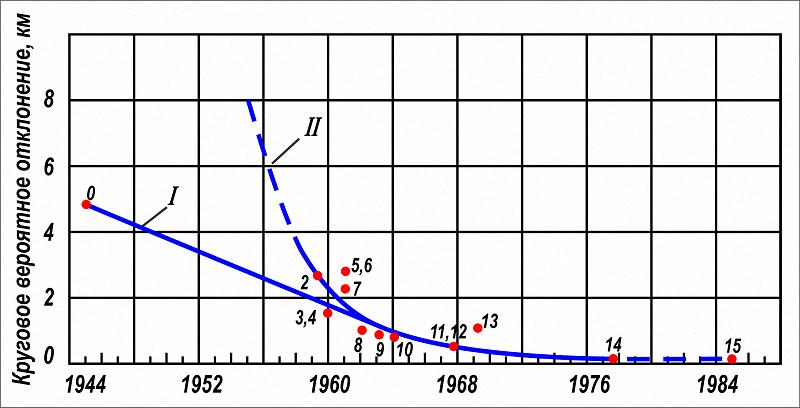

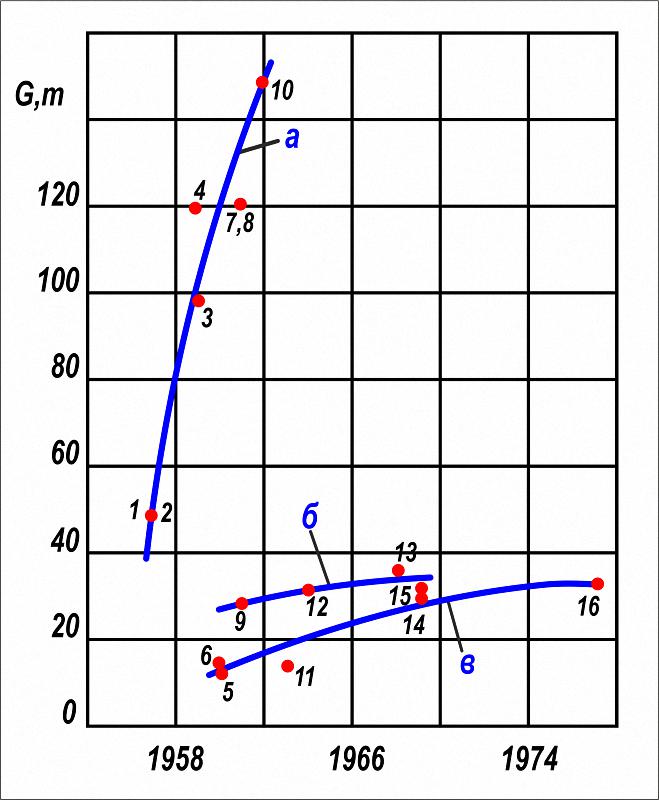

Графики, приведенные на рис. 58 и 59, показывают тенденцию изменения стартовой массы баллистических ракет среднего и дальнего радиусов действия и точность их попадания. Точки на графиках показывают годы, соответствующие наилучшим для конкретного образца ракеты характеристикам.

Так, рассеивание головных частей, в том числе каждого заряда разделяющихся головных частей, по мнению зарубежных экспертов, может в ближайшее десятилетие уменьшиться до нескольких десятков метров, время подготовки ракет к пуску будет исчисляться секундами, а инженерно-технические мероприятия защиты ШПУ определяются верхним возможным пределом фортификационной защиты.

Если учесть также стремление ограничить размеры ракет, то, по взглядам иностранных специалистов, дальнейшее развитие техники пуска ракет связано с совершенствованием концепции базирования ракетных комплексов, а от этого зависит как их использование, так и конструктивное исполнение.

6.2.1. Тенденции развития ракетных комплексов наземного базирования

Исследования по выявлению степени неуязвимости ШПУ (ракетных комплексов наземного базирования), проведенные в США, дали противоречивые результаты, так как из-за необходимости учета большого числа взаимовлияющих факторов применялись различные расчетные модели и допущения.

Хотя мнение американских экспертов относительно дальнейшего использования ШПУ было поколеблено, проектирование перспективных ракет, как следует из сообщений зарубежной печати, осуществляется таким образом, чтобы использовать для их хранения и пуска построенные для ракет «Минитмен» шахты.

В подтверждение сказанного можно сослаться на требования, которым в этой части должны удовлетворять перспективные американские ракеты WS-120А и «Минитмен-4» (правда, предложение о их создании пока, по данным иностранной печати, не получило поддержки) .

Определению степени неуязвимости ШПУ (их живучести) зарубежные специалисты уделяют большое внимание.

В 1974 году для этой цели был предложен так называемый критерий KS, согласно которому неуязвимость ШПУ ставится в зависимость от баланса ракетно-ядерного оружия противоборствующих сторон.

По этому критерию учитывается не только число имеющихся в наличии у противника ракет и ядерных зарядов, но также их мощность, точность доставки зарядов к цели и место базирования ПУ.

Ныне зарубежные специалисты признают в качестве идеального боевого средства стратегические силы смешанного состава, включающие шахтные и подвижные полевые ракетные комплексы.

В немалой степени формированию этих взглядов способствовало сложившееся в начале 70-х годов у командования ВВС США мнение, что в ближайшие 10-15 лет наиболее перспективными по сравнению с шахтными будут мобильные полевые ракетные комплексы.

В развитие концепции мобильности в начале 70-х годов в США появилось предложение о создании перспективного комплекса наземного базирования «M-X», который в 80-х годах должен заменить комплексы «Минитмен-3» и «Титан-2».

По замыслу американских специалистов, ракета «M-X» стационарного варианта должна была допускать установку в шахтах для ракет «Минитмен», а подвижного – размещение как на различных типах наземных транспортных средств, так и на самолетах.

Реализовать принцип смешанного размещения ракет «M-X» американские специалисты рассчитывают путем создания универсального транспортно-пускового контейнера, который, являясь частью ПУ (пусковой трубой), должен обеспечить пуск ракеты как из шахты, так и с подвижного транспортного средства. Его конструирование началось в середине 1974 г., а изготовление головного образца для испытания в подвижном варианте исполнения планируется на 1976 г.

В работах американских специалистов в области создания ракет смешанного размещения большое внимание уделяется не только обеспечению однотипности ПУ, но и возможности устанавливать и применять их с любого транспортного средства; колесного и гусеничного шасси, железнодорожной платформы, морского корабля, самолета.

Наиболее перспективным транспортным средством, по мнению американских экспертов, является самолет. Исследование возможности применения самолетов в качестве носителя ПУ баллистических ракет проводилось в США еще в начале 60-х годов. Однако эта идея в то время не получила практического развития из-за трудностей обеспечения наведения ракет на цель с заданной точностью и безопасности самолета.

Идея использования самолета для пуска баллистических ракет получила дальнейшее экспериментальное развитие в США в 1974 г. Американским специалистам удалось осуществить успешный пуск ракеты «Минитмен-1» со стартовой массой 35 т с использованием самолета C-5А, причем пуску ракеты предшествовали двухмесячные работы по пуску макета ракеты массой около 22 т.

Американские специалисты разработали и применили новую схему пуска баллистической ракеты с самолета, обеспечивающую лучшее наведение на цель и безопасность самолета по сравнению со схемой пуска, предлагавшейся в начале 60-х годов.

Ракета помещалась в контейнер, который через грузовой люк загружался в горизонтальном положении в самолет. По достижении последним высоты около 6 км контейнер выбрасывался из самолета на трех парашютах. Спустя некоторое время ракета автоматически отделялась от контейнера. Снижение ракеты продолжалось до высоты 2,4 км, где достигалась вертикальная стабилизация ракеты. На этой высоте по команде временного устройства включались двигатели ракеты, а парашюты автоматически отделялись.

Дальнейшие работы в этой области, по мнению американских экспертов, зависят от того, какое решение примет МО США по использованию в будущем подвижных пусковых установок.

Как следует из сообщений американской печати, в настоящее время в США производится изучение осуществимости создания подвижных полевых установок для пуска баллистических ракет, предложения о разработке которых высказывались еще в 60-х годах.

Основной целью этих исследований считается оценка трудностей и необходимого времени для создания таких установок.

Американскими специалистами изучаются ПУ на шасси с высокой проходимостью, установки, периодически перемещаемые с одной стартовой позиции на другую (с базированием в гаражах-укрытиях), а также возможности периодической перестановки баллистических ракет из одной группы шахт в другую.

6.2.2. Направления развития подводных ракетных комплексов

В зарубежной печати сообщалось о разработке новых образцов ПУ. Иностранные специалисты высказывают мнение, что во второй половине 70-х и начале 80-х годов интенсивное развитие получат автономные мобильные ракетные комплексы дальнего действия на основе атомных подводных лодок.

В связи с этим в совершенствовании техники пуска ракет дальнего действия с использованием подводных лодок можно выделить два основных направления: разработка перспективных баллистических ракет «Трайдент-1» (ULMS-1), «Трайдент-2» (ULMS-2) и SSBN-X для замены после 1980 г. ракет «Поларис A-3» и «Посейдон», а также проектирование крылатой ракеты для пуска с подводной лодки из-под воды (дальнейшее развитие техники пуска ракеты «Регулус»).

Разработка крылатой ракеты для пуска с подводной лодки определялась стремлением американских специалистов создать ракету для поражения наземных и морских целей в радиусе до 2500 км (как дополнение к ракетам стратегического назначения).

Для пуска крылатой ракеты американские специалисты решили использовать торпедный аппарат, что, по их мнению, позволяло оставить на вооружении торпедные лодки, увеличив даже их боевую эффективность, и снизить материальные затраты на создание этого образца вооружения. Кроме того, соглашение между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений не оговаривает как число крылатых ракет, так и подводных лодок-носителей этого оружия.

В 1972 году в США было предложено несколько вариантов ПУ и четыре варианта крылатых ракет, отличающихся друг от друга габаритами и стартовой массой. Предусматривалась возможность пуска ракет как из торпедного аппарата, так и из шахты для ракет «Поларис».

Исследования показали, что пуск крылатой ракеты целесообразно проводить в горизонтальном положении с использованием торпедного аппарата диаметром 533 мм. Это решение предопределило предварительный выбор таких габаритов и массы ракеты: диаметр 533 мм, длина 6250 мм, стартовая масса 0,9-1,1 т. Было установлено, что дальность полета крылатой ракеты составит 2400-3700 км, скорость 0,7 М, высота полета около 60 м.

Ракета должна выбрасываться из торпедного аппарата погруженной подводной лодки, на подводном участке траектории двигаться с включенным двигателем и выходить из воды в положении, близком к горизонтальному.

В 50-х годах при обсуждении проблем пуска ракеты «Поларис» американские специалисты утверждали, что выход ракеты из воды в положении, близком к горизонтальному, невыгоден. При этом удлиняется подводный путь движения, увеличивается расход топлива ракеты и, следовательно, уменьшается дальность, увеличивается рассеивание ракеты из-за воздействия на корпус ракеты колебаний водной поверхности, причем корпус подвергается значительным нагрузкам от ударов волн.

Несмотря на эти недостатки, все же было решено осуществлять пуск ракеты в горизонтальном положении, так как, считали американские специалисты, их удастся компенсировать созданием совершенной системы наведения, применением высококалорийного топлива и прочных сплавов.

Со второй трети 70-х годов в США начались эксперименты по отработке схемы пуска и изучению процессов, протекающих при пуске. Были проведены пуски макетов ракет с катера, у которого торпедные аппараты были расположены в подводной части корпуса, и опытной подводной лодки.

Для изучения особенностей движения ракеты в воде и в момент выхода из торпедного аппарата ракета выбрасывалась из аппарата как в специально разработанном контейнере, так и без него.

Использование контейнера, считали американские специалисты, позволит создать определенные условия для хранения ракеты и применять ее также с надводных кораблей и самолетов.

Летные испытания крылатой ракеты планируется провести в 1976 г.

Примерно с 1970 г. в США приступили к проектированию комплекса ULMS.

Американские эксперты считали, что находящиеся на вооружении ракеты «Поларис А-3» и «Посейдон» хотя и обладают высокими характеристиками, но в начале 80-х годов их эффективность может значительно снизиться в результате прогресса в создании противолодочных средств.

Большим недостатком ракет «Поларис А-3» и «Посейдон» считается относительно небольшая дальность полета (4600 км). Это вынуждает нести патрулирование в неблагоприятных условиях – под льдами Арктики или вблизи районов интенсивного судоходства. Кроме того, небольшая дальность полета не позволяет поражать удаленные от побережья цели.

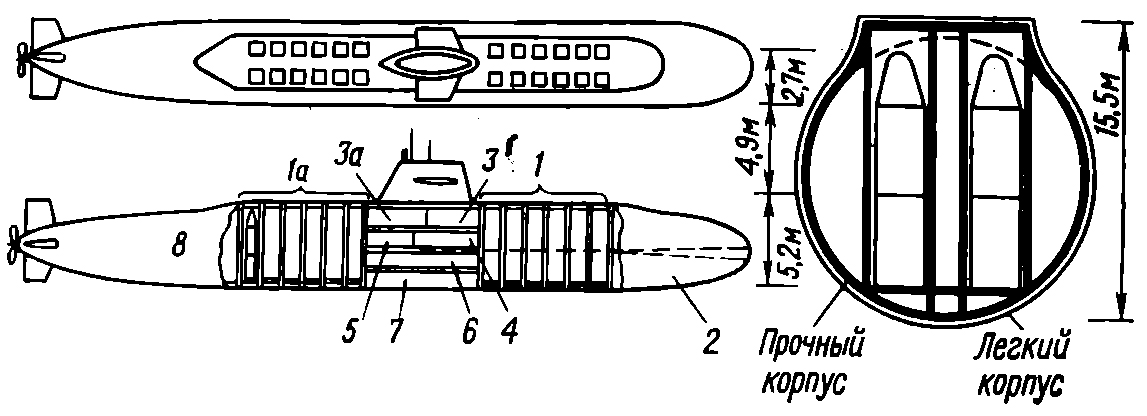

Программа ULMS предусматривала создание 25 атомных подводных лодок второго поколения, вооруженных 24 баллистическими ракетами с дальностью полета до 12 тыс. км (рис. 60). Ракеты должны оснащаться усовершенствованными головными частями с разделяющимися зарядами.

|

Новый ракетный комплекс, воплощая в себе «океанскую стратегию» руководства США, должен дать следующие преимущества:

- Отпадает необходимость в базах в Шотландии, в Испании и на острове Гуам, так как коэффициент боевого использования подводных лодок типа «Трайдент» будет выше, чем у существующих атомных подводных лодок, и они могут находиться в боевом патрулировании в течение четырех – шести месяцев. При этом смену экипажей и пополнение предметами материально-технического обеспечения можно будет осуществлять в море с транспортных подводных лодок без всплытия на поверхность.

- Подводный залп можно производить по любой цели из любой точки Мирового океана и с любого направления, что затрудняет противоракетную оборону.

- Перебазирование стратегического оружия, объекты которого являются целями при ядерном нападении противника, на море уменьшит потери мирного населения в случае войны.

- Большая скорость хода лодки и глубина погружения, а также меньший уровень шумов затруднят ее поиск и уничтожение.

- Можно будет отказаться или значительно сократить средства ПРО, которые нужны для защиты ШПУ ракет «Минитмен».

Принятое решение об использовании новой подводной лодки и ракет с увеличенными габаритами и стартовой массой предопределило необходимость создания новых ПУ.

В 1969 году в США приступили к предварительному определению основных параметров ракеты, ПУ и конструкции подводной лодки. Особое внимание было обращено на снижение шума подводной лодки и размещение максимально возможного числа ракет.

При выборе числа шахт американские специалисты исходили из того, что с их увеличением, с одной стороны, значительно повышается эффективность и экономичность подводного ракетоносца, а уничтожение одной или нескольких лодок, с другой стороны, значительно ослабит ракетно-ядерный потенциал ВМС США.

Для определения оптимального числа шахт и их расположения на подводной лодке в США с 1969 г. производились как теоретические, так и экспериментальные исследования, в том числе испытания на глубине нескольких корпусов подводной лодки с различным расположением шахт.

В результате исследований в начале 1972 г. американские эксперты пришли к выводу о возможности и целесообразности размещения 24 шахт в средней части прочного корпуса лодки (по 12 шахт с каждого борта).

В начале 70-х годов исследовались способы пуска ракет из шахты и ее возможные конструкции.

Было решено, что выход ракеты из шахты в отличие от существующих способов (давлением сжатого воздуха или пара) будет осуществляться по принципу так называемого самовыбрасывания, при котором РДТТ первой ступени первоначально работает при пониженном давлении в камере, играя роль газогенератора.

Осуществить такой способ пуска стало возможным благодаря применению усовершенствованного высокоэнергетического топлива. Применение этого способа, по мнению американских специалистов, даст возможность упростить пусковое оборудование на лодке, повысить надежность пуска, уменьшить массу ПУ.

О конструкции шахты в зарубежной печати не сообщалось, однако, принимая во внимание то обстоятельство, что в США в конце 1971 г. пришли к решению разрабатывать унифицированную ракету, которая должна быть пригодна как для пуска с существующих подводных лодок, имеющих на вооружении ракеты «Посейдон», так и с лодок типа «Трайдент», можно заключить, что вновь создаваемые ПУ не будут значительно отличаться от установок, применяемых для пуска ракеты «Посейдон».

В конце 1971 г. было принято решение ускорить развертывание ракетного комплекса «Трайдент» и ввести в строй головную ракетную лодку не в 1980, как планировалось, а в 1978 г.

Первые 10 атомных ракетоносцев типа «Трайдент» должны заменить подводные лодки типов «Джордж Вашингтон» и «Итэн Аллен», вооруженные ракетами «Поларис А-3».

В 1974 году американские специалисты приступили к постройке подводной лодки для разрабатываемой ракеты «Трайдент-1». Водоизмещение лодки должно составлять 10-15 тыс. т, длина 153-183 м, глубина погружения около 270 м.

В зарубежной печати сообщались вероятные размеры ракеты «Трайдент-1»: диаметр 1,88 м, длина 10,3 м, стартовая масса 30-32 т, дальность полета 6400-8300 км.

В середине 80-х годов ожидается принятие на вооружение ракеты «Трайдент-2» с дальностью полета до 12 тыс. км и КВО около 230 м. Устанавливать их предполагается на лодки, которые вооружаются в настоящее время ракетами «Трайдент-1».

В 1974 году в США были выделены средства на разработку усовершенствованной по сравнению с ракетой «Трайдент» ракеты SSBN-X, которая должна в 80-х годах заменить ракету «Трайдент».

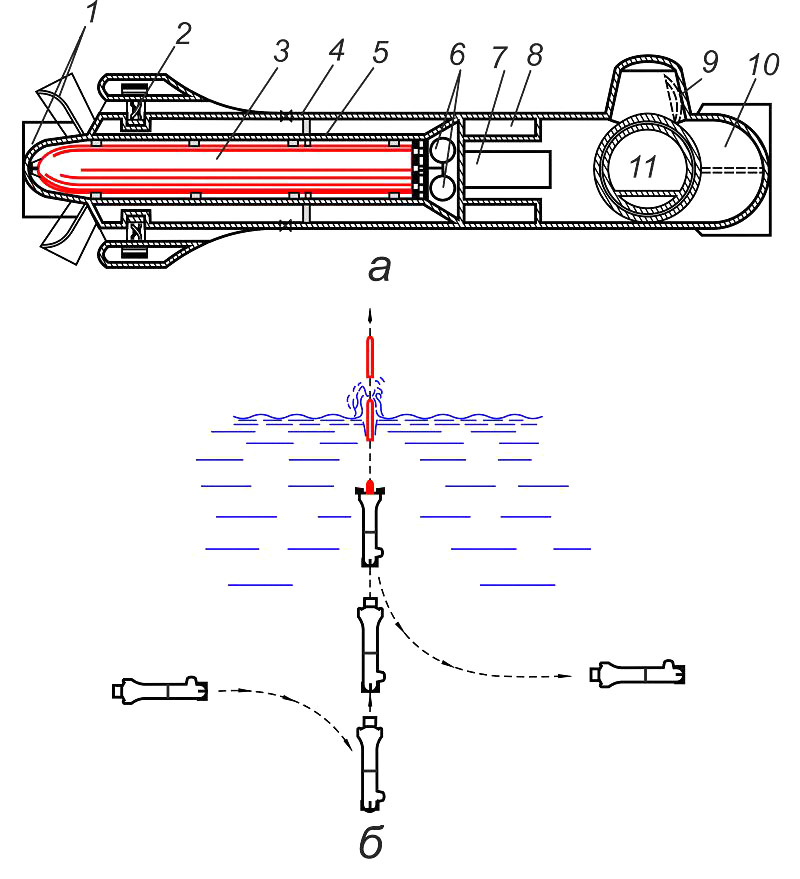

Как следует из сообщений зарубежной печати, в США проводятся исследования по пуску баллистических ракет из-под воды со специальных глубоководных аппаратов малого водоизмещения.

К настоящему времени разработано несколько проектов аппаратов, различающихся между собой устройством корпуса, конструкцией движителей, способом доставки ракет в верхние слои воды перед цуском.

Каждый аппарат имеет одну ракету. Аппараты погружаются на большую глубину и следуют на этой глубине в район пуска.

|

Один из вариантов аппарата (рис. 61, а) имеет удлиненный корпус, разделенный переборкой на носовую и кормовую секции. Носовая секция имеет прочный корпус с выступающим входным люком. В этой секции размещен главный энергетический блок. Здесь же находится центральный пост управления с кабиной для персонала.

В кормовой секции имеется удлиненный цилиндрический контейнер с ракетой.

Схема пуска ракеты из глубоководного аппарата приведена на рис. 61, б.

После пуска ракеты балластная цистерна аппарата заполняется водой, аппарат погружается на глубину и следует на базу для перезарядки.

В заключение следует отметить, что-то большое внимание, которое ныне уделяется разработке и поддержанию ракетных подводных сил в высокой степени боевой готовности, огромные суммы, затрачиваемые на их содержание, свидетельствуют о большой роли, которую отводит им руководство США.

* * *

Развитие техники пуска ракет насчитывает около 600 лет. За это время было высказано большое количество разнообразных предложений, выполнены многочисленные теоретические и экспериментальные работы и созданы ПУ, отвечавшие требованиям ракетной техники на разных этапах ее развития.

Хотя в настоящее время в развитии техники пуска ракет достигнут высокий уровень, специалисты многих стран ищут пути совершенствования ПУ, способы их эффективного применения и защиты.

|

Список литературы

![]()

- Маликов В. Г., Комиссарик С. Ф., Коротков А. М. Наземное оборудование ракет. М., Воениздат, 1971.

- Маликов В. Г. Шахтные пусковые установки. М., Воениздат, 1975.

- Морозов К. В. Ракеты-носители космических аппаратов. М., Машиностроение, 1975.

- Сокольский В. Н. Ракеты на твердом топливе в России. М., Наука, 1963.

- Шухардин С. В. Основы истории техники. М., Наука, 1961. Маленькая энциклопедия. Космонавтика. М., «Советская энциклопедия», 1970.

- Победоносцев Ю. А., Кузнецов К. М. Первые старты. М., Изд. ДОСААФ, 1972.

- «Из истории авиации и космонавтики». М., изд. Института истории естествознания и техники АН СССР, вып. 10 (1970), вып. 12 (1971), вып. 13 (1972), вып. 16 (1972), вып. 21 (1973), вып. 25 (1975).

- «Артиллерийский журнал», 1808-1960 гг.; «Морской сборник», 1848-1976 гг.

- Константинов К. И. Боевые ракеты. Спб., 1864. Военно-исторический журнал. 1960, № 1; 1966, № 1; 1967, №6,7.

- Gałkowski. Rodowod katiuszy. Warszawa, 1972.

- U. S. Rocket Ordnance, Development und Use in World War 2. No place. U.S. Goverment Printing Office, 1946.

- Barnes G. M. Weapons of World War 2. New-York, 1974. Congrewe W. The Details of the Rocket System, L., 1814.

- Иностранные журналы по вопросам ракетной техники за 1930-1975 гг.

Полное оглавление книги

![]()

- ПРЕДИСЛОВИЕ

- ГЛАВА 1. Обоснование критерия периодизации развития техники пуска ракет. Этап использования простейших пусковых устройств

- 1.1. Основные периоды развития техники пуска ракет

- 1.2. Исторические сведения о первых пусковых устройствах

- 1.3. Техника пуска ракет в Китае и Индии в XIV–XVIII вв.

- 1.4. Техника пуска ракет в европейских странах (XVI–XVIII вв.)

- 1.5. Некоторые особенности работ в области техники пуска ракет в первой половине XIX в.

- 1.6. Пусковые устройства спасательных и промысловых ракет

- 1.7. Пусковые устройства полевых ракет в первой четверти XIX в.

- 1.8. Пусковые устройства полевых ракет в 20-50-х гг. XIX в.

- 1.9. Пуск боевых ракет с малых кораблей

- 1.10. Пуск боевых ракет с больших и специально построенных для действия ракетами кораблей

- ГЛАВА 2. Развитие техники пуска ракет на этапе разработки активных пусковых устройств (20-е гг. XIX – начало XX в.)

- 2.1. Пусковые устройства, сообщающие ракете начальную скорость движения

- 2.2. Пусковые устройства, сообщающие ракете угловую скорость вращения при пуске

- 2.3. Развитие автоматизации пуска ракет

- 2.4. Работы по технике пуска ракет, стабилизируемых ракетным штоком, в конце XIX – начале XX в.

- 2.5. Особенности техники пуска ракет, предназначенных для поражения воздушных целей. Пусковые установки первой мировой войны

- ГЛАВА 3. Совершенствование техники пуска ракет в период создания многозарядных пусковых установок (20-40-е гг. XX в.)

- 3.1. Направление развития техники пуска боевых ракет в 20-х гг. XX в.

- 3.2. Поиск новых путей создания пусковых установок в 30-х гг. XX в.

- 3.3. Создание в СССР образцов пусковых установок, нашедших применение в Великой Отечественной войне

- 3.3.1. Разработка авиационных пусковых установок

- 3.3.2. Работы по созданию опытных полевых многозарядных пусковых установок

- 3.4. Совершенствование многозарядных пусковых установок в СССР в годы Великой Отечественной войны (работы СКВ при заводе «Компрессор»)

- 3.5. Совершенствование техники пуска боевых ракет в 1941-1945 гг. в странах Западной Европы и США

- 3.5.1. Развитие многозарядных пусковых установок

- 3.5.2. Развитие однозарядных пусковых установок

- 3.5.3. Установка для пуска управляемых ракет

- ГЛАВА 4. Развитие техники пуска ракет на этапе разработки пусковых столов

- 4.1. Общая характеристика работ в области техники пуска ракет в США после окончания второй мировой войны

- 4.2. Техника пуска тактических ракет в США и странах Западной Европы в 50-70-х гг. XX в.

- 4.2.1. Техника пуска тактических ракет первого поколения

- 4.2.2. Техника пуска тактических ракет второго поколения (конец 50-х – 70-е гг.)

- 4.3. Развитие техники пуска баллистических ракет среднего радиуса действия (БРСД) и дальнего радиуса действия (БРДД в США во второй половине 50-х гг. XX в.

- 4.3.1. Наземное пусковое оборудование БРДД «Атлас»

- 4.3.2. Наземное пусковое оборудование БРСД «Тор» и «Юпитер»

- ГЛАВА 5. Развитие техники пуска ракет на этапе создания защищенных пусковых установок

- 5.1. Стартовые комплексы для пуска БРДД «Атлас E»

- 5.2. Шахтные комплексы для пусков БРДД «Атлас F» и «Титан-1» с подъемом на поверхность

- 5.2.1. Особенности, связанные с размещением ракет в шахтах

- 5.2.2. Конструкция шахт для БРДД «Атлас F»

- 5.2.3. Техника пуска БРДД «Титан-1»

- 5.3. Шахтные пусковые установки БРДД «Титан-2»

- 5.4. Развитие техники пуска БРДД «Минитмен»

- 5.4.1. Основные направления совершенствования мобильных наземных и воздушных ракетных комплексов в конце 50-х–начале 60-х годов

- 5.4.2. Развитие ракетных комплексов «Минитмен» (конец 50-х–середина 70-х гг.)

- 5.5. Подводные и надводные пусковые установки

- 5.5.1. Обоснование возможности пуска БРСД с кораблей, выбор типа ракеты и схемы пуска

- 5.5.2. Исследование процессов, протекающих при пуске ракет из-под воды

- 5.5.3. Отработка ракеты «Поларис» и принятие ее на вооружение

- 5.5.4. Усовершенствование ШПУ для ракеты «Поларис», создание новых морских ракетных комплексов

- ГЛАВА 6. Некоторые тенденции развития техники пуска баллистических ракет

- 6.1. Совершенствование техники пуска принятых на вооружение ракетных комплексов

- 6.2. Разработка новых высокоэффективных ракетных комплексов

- 6.2.1. Тенденции развития ракетных комплексов наземного базирования

- 6.2.2. Направления развития подводных ракетных комплексов

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В. П. Михайлов, Г. А. Назаров

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПУСКА РАКЕТ

Под общей редакцией академика В. П. БАРМИНА

Ордена Трудового Красного Знамени

Военное издательство министерства обороны СССР

Москва – 1976

6Т6

М69

УДК 623.428.2(024)

Михайлов В. П., Назаров Г. А.

М69 Развитие техники пуска ракет. Под общ. ред. акад. В. П. Бармина. М., Воениздат, 1976.

196 с. с ил.

В книге на основе анализа документального материала по технике пуска ракет с начала XIII и до середины 70-х гг. XX в. показано совершенствование пусковых установок. Исходя из логики развития рассматриваемого явления, обоснованы периоды развития техники пуска ракет.

Рассчитана на специалистов в области ракетной техники.

| 31902-242 | ||||

| М | --------------- | 100-76 | 6Т6 | |

| 068(02)-76 |

© Воениздат, 1976

Владимир Павлович Михайлов,

Герман Алексеевич Назаров

♦

Развитие техники пуска ракет

♦

Редактор Л. Н. Мурзаев

Художник Б. С. Иванов

Художественный редактор Н. Б. Попова

Технический редактор Н. А. Миронова

Корректор М. Г. Тихонова

♦

Г-83535. Сдано в набор 5.3.76 г.

Подписано в печать 29.11.76 г. Формат 84X108/12

Печ. л. 6 1/8. Уcл. печ. л. 10.29. Уч.-изд. л. 10,349

Типографская бумага № 1

Тираж 9000 экз. Цена 69 коп.

Изд. № 6/574. Зак. 96.

♦

Воениздат

103160, Москва, К-160 1-я типография Воениздата

103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 69 коп.

|