|

|

|

|

|

|

|

|

||

В. П. Михайлов, Г. А. Назаров

Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство министерства обороны СССР Москва – 1976.

|

Библиотека Ружан стратегических Оглавление

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Стрела-ракета | Пусковая установка | ||||||

| Длина пороховой трубки, фут |

Длина древка стрелы ракеты, фут |

Дальность полета, шаги |

Коли- чество ракет, шт. |

Конфи- гурация |

Материал | Способ пуска |

Употребление |

| – | – | – | 1 | Прямо- угольная направ- ляющая (брус). |

Дерево | С руки | Сигнальная зажигательная *** |

| – | – | – | 17, 18, 20 | Усеченный конус |

Бамбук, бумага |

С руки | Для уничтожения судов, посевов и разрушения стен укреплений |

| 0,3 | 1,6 | 300 | 100 | Четырех- угольная |

Бамбук, кожа |

С руки | Для уничтожения судов и повозок |

| 0.5 | 2,3 | 400 | 40 | Шести- угольная |

Бамбук, кожа |

С руки | – |

| 0,4 | 2,9* | 200 | 30 | Прямо- угольная ** |

Бамбук, кожа |

С руки | – |

| – | – | Несколько сот |

100 | Прямо- угольная |

Дерево | Со стацио- нарных и подвижных установок |

В засадах |

| – | – | 200-400*** | 200*** | – | – | С телеги | Против пехоты и конницы *** |

| – | – | 200-400*** | 200*** | – | – | С телеги | Против пехоты и конницы *** |

_____________________

* Длина пусковой установки 4 фута.

** Масса 5-6 фунтов.

*** По предположению авторов.

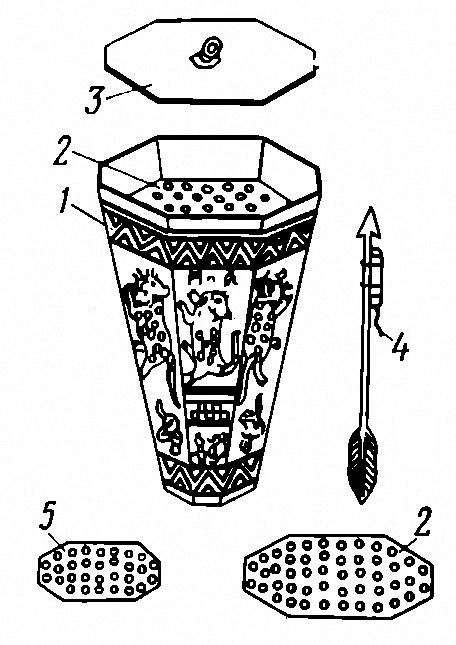

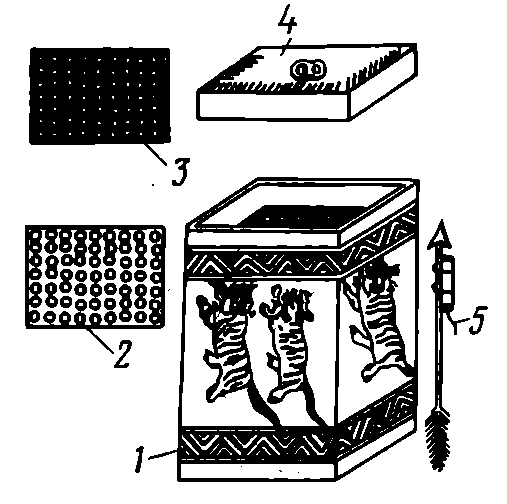

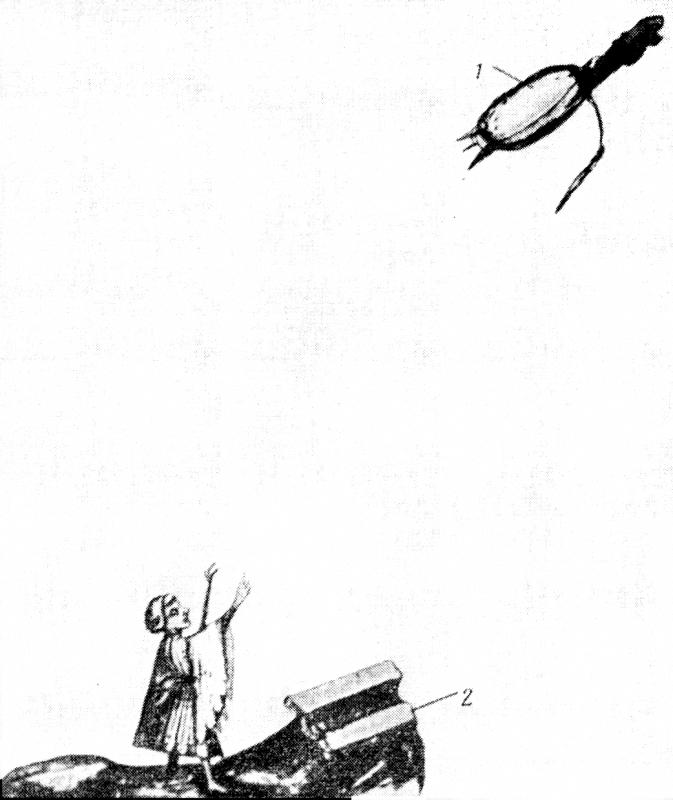

Пусковая установка имела лямки для переноса ее одним человеком. Перед пуском снимали крышку, ПУ наводили в требуемое направление, удерживая ее в руках, и сообщали огонь запалу.

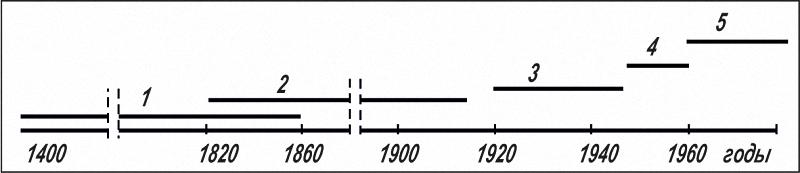

Характеристики других ПУ и стрел-ракет Китая рассматриваемого периода даны в табл. 1. Конструкция некоторых ПУ видна на рис. 3-5.

Не меньшие результаты были достигнуты в области техники пуска ракет и в Индии.

У исследователей нет единого мнения о дате первого применения ракет в этой стране. Одни из них считают, что первое известное упоминание о ракетах в Индии относится к середине XV в., в то время как другие утверждают, что ракеты были на вооружении индийской армии в конце XIV в. Тем не менее достоверно известно, что в XVIII в. ракеты в Индии широко использовались как для осады крепостей, так и в полевых сражениях. В последней четверти XVIII в. в Индии наблюдалось особенно эффективное использование боевых ракет, причем имелись ракеты нескольких, по крайней мере двух, калибров. По одним источникам, ракеты имели металлическую гильзу около фута длиной и дюйма в диаметре и 10-12-футовый бамбуковый хвост, по другим – восьмидюймовую гильзу диаметром полтора дюйма, причем в результате работ, проведенных за последние годы XVIII в., в Индии появились ракеты значительной массы, однако величина массы не приводится.

|

|

На основании анализа имеющихся материалов можно заключить, что одной из причин эффективного использования ракет в Индии был высокий уровень развития техники пуска ракет. Так, к середине XVIII в. относятся первые известные упоминания о существовании в Индии нового способа пуска ракет – ползуном*, позволявшего пускать одновременно тысячи ракет.

|

|

В конце XVIII в. в Индии уже широко применялись пуски ползуном*, с пускового станка в виде бамбуковой трубы, со слонов и бросанием.

________________

* При таком способе пуск ракеты осуществлялся на поверхности земли, движение ракеты напоминало ползание, поэтому такой способ на Руси назывался «ползуном»; в европейской литературе пускаемые таким способом пакеты назывались «земными».

1.4. Техника пуска ракет

в европейских странах (XVI–XVIII вв.)

Процесс развития ракетной техники в Европе в рассматриваемый период отличался от развития в странах Востока. В Европе развитие пошло по пути совершенствования самих ракет и одиночного их использования. Исследователи отмечают, что даже фейерверочные ракеты Европы имели большие размеры и были технически сложнее по сравнению с аналогичными ракетами, применяемыми в странах Востока. Боевые ракеты в Европе практически не использовались вплоть до начала XIX в., в то время как фейерверочные и сигнальные получили широкое применение.

После первых известных случаев применения боевых ракет в конце XIV в. в Европе наступает довольно длительный период развития ракетной техники, связанный, как считали некоторые исследователи, в основном с поиском рецептов движущего состава (пороха).

Однако можно с полным основанием утверждать, что наряду с поисками рецептов пороха решались и проблемы, связанные с пуском ракет. Одна из них, известная на рубеже XIV–XV вв., – выбор надлежащего сечения направляющей пускового станка. Как видно из хроники того времени, стоял вопрос о необходимости использования направляющей круглого сечения, что свидетельствует о поисках новых конструкций станков с учетом имевшегося опыта. На рис. 6 воспроизведено первое известное изображение пускового станка и пуска ракеты, взятое из Геттингенской рукописи (датируется не позднее 1405 г.). Пусковой станок имел желобообразную форму направляющей.

Проблема выбора сечения направляющей пускового станка оставалась в Европе центральной в XVI–XVII вв. В литературе того времени неоднократно встречаются рекомендации о необходимости применения цилиндрических направляющих для пуска осветительных и боевых ракет.

Настойчивость поиска оптимального сечения направляющей вызывалась тем, что ракеты имели относительно низкую тяговооруженность и, как следствие, малую скорость схода с направляющей пускового станка, что приводило к большому рассеиванию ракет.

В конце XV – начале XVI в. применяли такие способы пуска ракет: с применением артиллерийского орудия* (1557), пусковых станков в виде шеста (1627) и длинной трубы (1629). В одной из работ этого периода (1629) описываются корабельные станки с цилиндрическими направляющими для пуска боевых (зажигательных) ракет. Эти направляющие были значительных размеров, ибо их наведение осуществлялось с помощью паруса. Также отмечается, что ракеты в то время нашли применение у пиратов. Это упоминание является одним из первых об использовании пусковых станков и применении ракет на море.

________________

* В подлиннике: «...ракеты... выстреливаются из мортиры». Такой короткий текст не дает возможность утверждать, что в то время уже был известен активно-реактивный способ движения ракет. Очевидно, в этом случае канал ствола артиллерийского орудия использовался в качестве направляющей (см.: L. Fronsperger. Von Geschützund Feuerwerk. Frankfurt am Main. 1557. S.2).

|

Несоответствие уровня развития техники пуска ракет предъявленным к ней требованиям послужило одной из причин того, что боевые ракеты не нашли широкого распространения в Европе до начала XIX в. Для сигнальных и осветительных ракет точность полета не имела существенного значения, и поэтому они могли пускаться с простейших станков.

По сравнению с боевыми фейерверочные ракеты широко применялись в средневековой Европе, однако они представляют интерес только с точки зрения особенности их пуска.

Эти ракеты пускались в больших количествах одновременно или в определенном порядке сообщением огня их зарядам, которые соединялись пороховым шнуром (приводом), т. е. таким же способом, как несколько веков назад в Китае.

Ракеты подвешивались в деревянных стеллажах произвольной (по желанию устроителей фейерверка) формы на расстоянии 20-30 см друг от друга.

В специальных компактных стеллажах-контейнерах («огненных снопах») размещались на расстоянии 5-8 см от 30 до 100 одновременно пускаемых ракет.

Одиночные пуски производились с воткнутых в землю шестов, на которые тем или иным способом подвешивались ракеты.

Сигнальные ракеты, как и фейерверочные, пускались с использованием относительно простых станков.

В заключение приведем некоторые сведения о развитии техники пуска ракет на Руси. Первые достоверные сведения об использовании фейерверочных ракет относятся к концу XVII в. Устройства для их пуска мало отличались от тех, которые применялись в европейских странах в то время.

В настоящее время исследователи располагают очень малым количеством документальных материалов по развитию ракетной техники в России до начала XIX в., в том числе и о деятельности в России в Петровские времена специального ракетного заведения.

Первое достоверно известное упоминание о пусковых станках в России относится к началу XVIII в. (1705), однако они являлись трофеями русской армии. Первыми дошедшими до нас сведениями о пусковых станках русского производства, очевидно, следует считать упоминание об изготовлении в петербургском Арсенале в 1732 г. двадцати новых станков для Брестской крепости: «Пониже для зделания ракетных станков при лаборатории зделано образцовых два станка... дабы определить по оным образцовым в такой же манере зделоти каждой руки по девяти ракеточных дубовых станков из доброго сухого леса и на задних концах прибити каждого по петле да на переднем конце бруска по крюку железному, за что тех станки поднимать...» *

________________

* Дело по требованию артиллерии генерал-майора Витвера о сделании в Арсенале против образца дубовых ракетных двадцати станков. Архир ВИМАИВВС, ф. 2, оп. 13, д. 1753, л. I.

Масса ракет, предназначенных для пуска с этих станков, составляла 6 фунтов.

1.5. Некоторые особенности работ

в области техники пуска ракет

в первой половине XIX в.

В первой половине XIX в. европейские страны становятся центром развития ракетной техники. С историко-технической точки зрения сведения о развитии ракетной техники в неевропейских странах малоинтересны. Однако влияние предшествующего опыта развития ракетной техники в странах Востока на аналогичный процесс в Европе начала XIX в. бесспорно. В отношении развития техники пуска ракет это выразилось в том, что с начала XIX в. европейские специалисты стали уделять большое внимание пусковому оборудованию. С этого времени в Европе образуется новый, более глубокий подход к решению вопросов техники пуска, что было свойственно, как отмечалось, развитию ракетной техники в предшествующий период в странах Востока. Успешное развитие ракетной техники начала XIX в. основывалось на европейских достижениях в области изготовления ракет и на достижениях стран Востока в осуществлении их пуска.

Значительное развитие в Европе в XIX в. получили спасательные ракеты.

1.6. Пусковые устройства

спасательных

и промысловых ракет *

________________

* Спасательные ракеты служили для спасения экипажа и груза судна, терпящего крушение недалеко от берега (200-300 м); промысловые ракеты – для охоты на китов.

В 1799 г. француз М. Дукарн-Бланжи предложил, разработал и провел испытания первых спасательных ракет – ракет нового класса. Создание ракет, связанных с местом пуска тросом, а позднее электропроводом и т. п., предопределило повышенный интерес к технике их пуска, ибо от этого в значительной степени зависела эффективность применения ракет.

ПУ спасательных ракет, помимо обеспечения требуемой точности, дальности, направления полета и т. д., должны были обеспечить также пуск ракет с прикрепленным к ним тросом (или захват троса при сходе ракеты с направляющих пускового станка) и подачу его при пуске и во время полета. ПУ, предложенная впервые Дукарн-Бланжи, состояла из пускового станка и приспособления, с которого сматывался трос, увлекаемый ракетой по мере ее полета.

Развитие техники пуска спасательных ракет пошло по пути создания компактных, удобных в обслуживании пусковых станков, конструирования приспособлений для бесперебойной подачи троса, а также по пути создания транспортных средств для перевозки ракет, самих ПУ и других предметов спасательной службы. Об этом свидетельствуют конструкции ПУ, созданные в первой половине XIX в. Трауграусом, Трамбле, Бертинетти, Деннитом и др.

При разработке спасательных ракет особое внимание уделялось механизму подачи троса, который должен был обеспечить целостность троса при сматывании его со скоростью полета ракеты около 200 м/мин.

Несмотря на разнообразие предложенных и применявшихся в XIX в. пусковых станков для спасательных ракет, их можно классифицировать по способу подачи троса и эффективности применения ракет:

- пусковые станки без специальных приспособлений для подачи троса или с примитивными приспособлениями в виде блока, ролика, катушки и т. д.;

- пусковые станки, применявшиеся совместно с артиллерийским орудием;

- пусковые станки типа транспортно-пускового контейнера;

- пусковые станки со специальными приспособлениями для хранения и подачи троса.

|

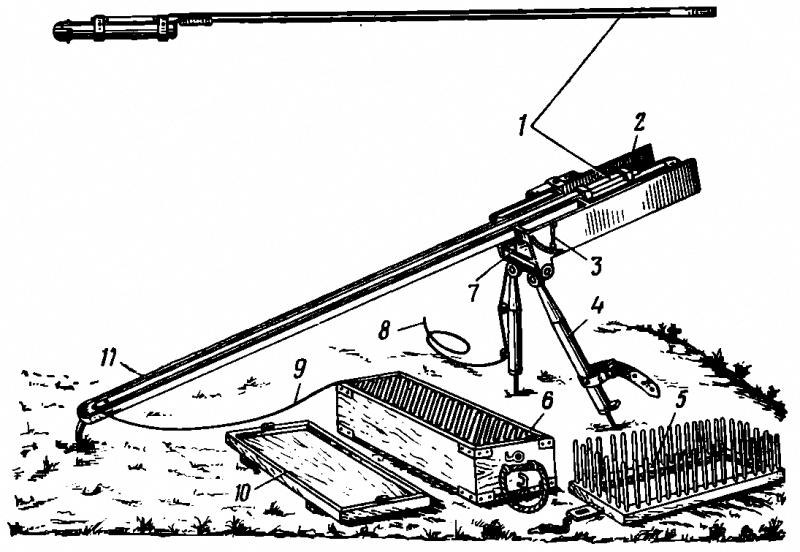

Во второй половине XIX в. наиболее широкое применение нашли ракетные пусковые станки со специальными приспособлениями для подачи троса при движении спасательных ракет (рис. 7). Такие пусковые станки были разработаны в середине XIX в. в Англии и Германии и значительно повлияли на окончательное внедрение ракет как спасательных средств. Эти станки имели конструктивные элементы с четко выраженным функциональным назначением: газоход, ударный замок, устройство для разматывания троса и т. д., что позволяло успешно решать проблему пуска ракет и сохранности троса.

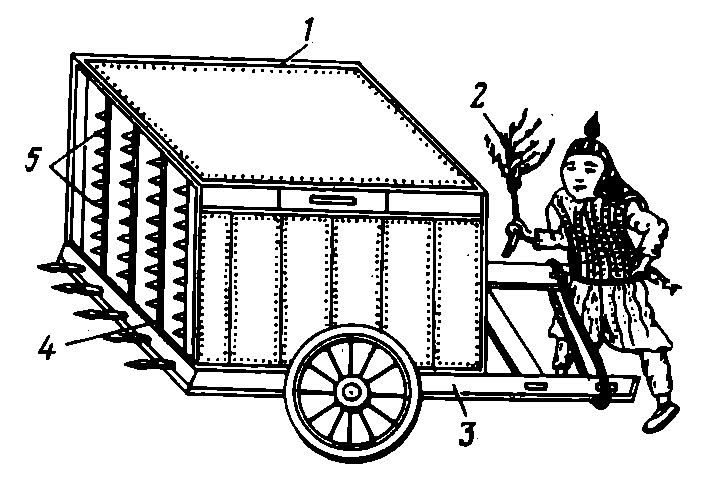

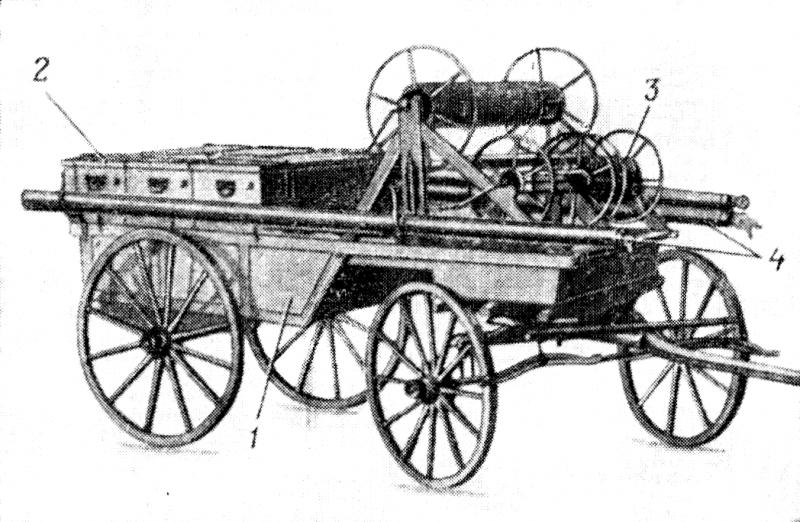

Вместе с развитием и совершенствованием спасательных ракет и пусковых устройств развивались также средства их транспортировки. Если в начале применения спасательных ракет их транспортировка к месту запуска производилась вручную, то во второй половине XIX в. были разработаны специальные транспортные средства – так называемые ракетные телеги, сконструированные с учетом массы и габаритов ракет, станков и оборудованных механизмами для их обслуживания (рис. 8). Таким образом, развитие спасательных ракет привело к созданию наземного транспортного оборудования для их обслуживания.

|

Наряду с отказом в последней четверти XIX в. от применения ракет в военных целях спасательные ракеты и устройства для их пуска, наоборот, получили большое распространение во многих странах: в 1882 г. во всем мире только по побережью морей и океанов (не считая имеющихся на судах*) насчитывалось 783 пусковых станка и около 14 тыс. спасательных ракет, а в 1893-1895 гг. на побережье Европы находилось около 630 пусковых станков. Такое количество ракет и станков по тому времени было значительным. Это свидетельствует о том, что пусковые станки в основном отвечали требованиям, предъявляемым к ним в XIX в.

________________

* Некоторые торговые суда снабжались шестью спасательными ракетами и одним пусковым станком. Русские боевые суда – четырьмя спасательными ракетами и, очевидно, одним пусковым станком.

|

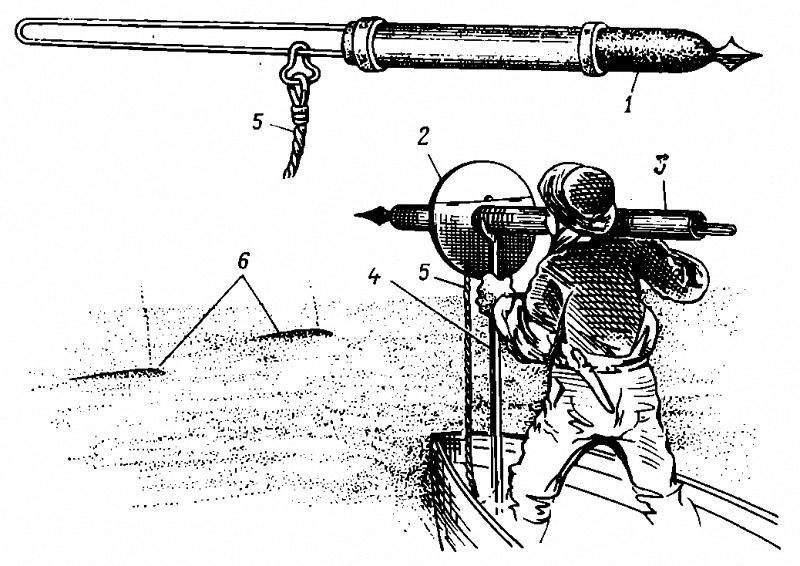

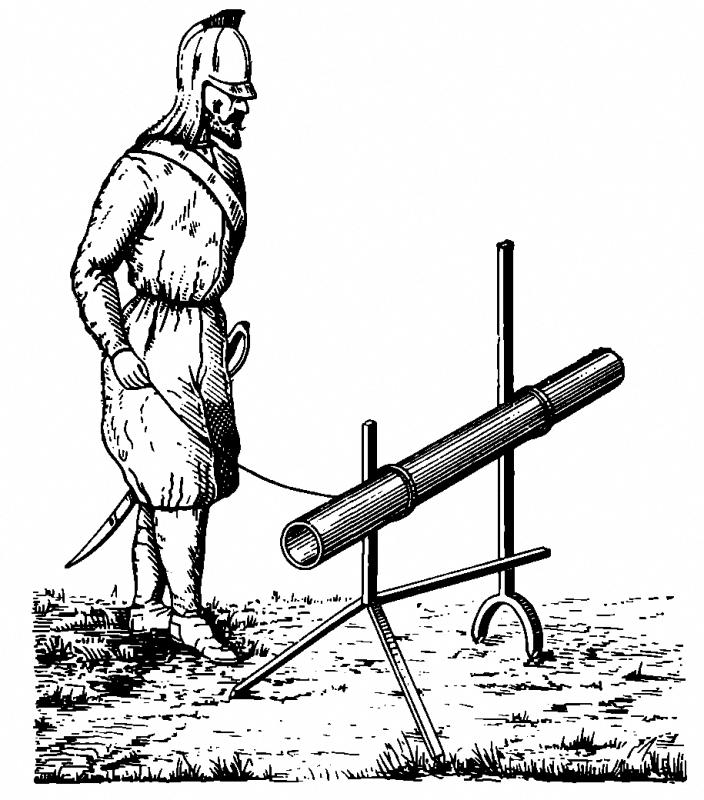

Промысловые ракеты, история которых начинается с XVII в. в Голландии, несмотря на большое внимание к ним, не нашли широкого практического применения из-за высокой стоимости, несовершенства, малой точности и трудности осуществления пуска. Хотя промысловые ракеты были ракетами того же класса, что и спасательные, так как соединялись с местом пуска тросом, электропроводом и т. д., однако их пусковые приспособления отличались, представляя собой длинную трубу, располагаемую при пуске на плече (рис. 9).

1.7. Пусковые устройства полевых ракет

в первой четверти XIX в.

В первой четверти XIX в. развитие техники пуска ракет в Европе происходило под влиянием работ У. Конгрева (1772-1828) – конструктора различных типов боевых пороховых ракет. Конгрев был одним из первых артиллеристов в Европе, кто хорошо понимал, что до биться эффективного применения боевых ракет возможно только при тщательной разработке всех проблем касающихся создания и применения ракетного оружия в том числе техники пуска ракет и их транспортировки.

|

В зависимости от назначения ракет (бомбардировочные, для вооружения пехоты или конницы и т. д.) и их калибра Конгрев предлагал различные конструкции пусковых станков, максимально учитывающие специфику их применения. В ранних его конструкциях удобству обращения с пусковыми станками при пуске ракет и их транспортировке отводилось первостепенное значение, даже в ущерб боевым качествам (кучности падения) ракет. Такое решение по тому времени являлось наиболее верным.

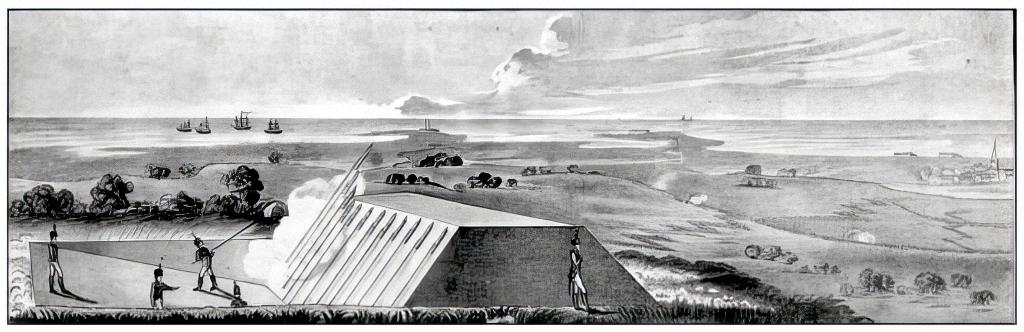

Конгрев разработал и испытал большое количество пусковых станков для вооружения различных родов войск: кавалерии, пехоты, ракетной артиллерии, морских судов. Кроме того, им была предложена и разработана техника пуска бомбардировочных ракет с использованием инженерных сооружений в виде земляной насыпи под углом бросания ракет (рис. 10), при действии ракетами из засады, при атаке и защите крепостей, пуске ракеты с плеча. Использование инженерных сооружений и пуск боевых ракет с плеча им были предложены впервые.

Хотя Конгрев правильно понимал значение и роль техники пуска для эффективного использования ракет, некоторые предложенные им конструкции станков не обеспечивали требуемую кучность падений ракет. Исполнение направляющих пусковых станков в виде коротких желобов и колец говорит о недопонимании в ряде случаев Конгревом их роли для сообщения ракете начального направления полета. Позднее в 20-х гг. XIX в. Конгрев начал применять в качестве направляющих удлиненные цилиндрические трубы из трех скрепленных по торцам секций, что улучшило кучность падения ракет. Подобная конструкция была широко распространена и существовала до последней трети XIX в. Одновременно после 1813 г. Конгрев ввел ракеты с центральным направляющим хвостом.

1.8. Пусковые устройства полевых ракет

в 20-50-х гг. XIX в.

С 20-х годов XIX в. в ведущих европейских странах началось изучение проблем техники пуска ракет: возможные способы пуска, влияние конструктивных размеров пусковых установок на эффективное применение ракет, влияние углов возвышения на дальность и кучность падения ракеты и др. Хотя в то время и не имелось подробных сведений о работах Конгрева, однако влияние его идей в этих исследованиях весьма заметно.

В России подобными исследованиями занимался А. Д. Засядко. В результате многочисленных испытаний приблизительно в 1818 г. он разработал рекомендации о возможности пуска ракет без использования пусковых станков, вывел зависимости между углом возвышения и дальностью полета ракеты, определил влияние угла возвышения на боковое отклонение ракет, исследовал возможность пуска связки из трех ракет, отметив при этом неэффективность такого пуска из-за необходимости иметь направляющие сложной формы и трудности одновременного сообщения огня зарядам всех ракет, определил конструктивные размеры пускового станка в зависимости от размеров ракеты.

В итоге проведенных работ во многих странах в первой трети XIX в. были получены первые эмпирические рекомендации в области техники пуска ракет, позволившие улучшить конструкции пусковых станков.

Работы, проводимые в первой трети XIX в. в области техники пуска ракет, показали, что обеспечение дальности и уменьшения рассеивания ракеты в значительной степени зависит от техники пуска и конструкции пусковых станков. Начиная с 20-х гг. XIX в. интенсивность работ в этой области увеличивается.

С 30-х гг. XIX в. основное внимание обращается на выбор надлежащего сечения направляющих пускового станка и их взаимное расположение в случае применения нескольких направляющих. В то же время формулируются основные требования к направляющим: сообщение ракете необходимого направления движения, быстрота зарядки и перезарядки, свободный отвод газов двигателя ракеты, минимальный нагрев под воздействием реактивной струи, удобство удаления продуктов сгорания – сажи, возможность установки направляющих разного калибра на основание одного и того же станка, простота изготовления.

Так как эти требования были разнообразны и в некоторых случаях противоречивы, то в XIX в. появилось больщое количество направляющих, которые по профилю сечения делились на два класса – открытые (желобообразные, V-образные и др.) и закрытые (круглые, прямоугольные и т. п.).

Во второй трети XIX в. широкое применение нашли закрытые направляющие, в частности цилиндрические, основным преимуществом которых считались возможность сообщить ракете относительно правильное направление начального полета и сравнительно простое их изготовление (рис. 11). Однако они имели существенные недостатки; быстрый нагрев направляющей, приводивший к взрыву вновь заряженной ракеты или ее самопроизвольному пуску, оседание сажи на внутренней поверхности направляющих, которую надо было удалять через 8-12 пусков.

Другим направлением развития техники пуска ракет в рассматриваемое время было использование пусковых станков с несколькими направляющими. Подобные предложения неоднократно высказывались в первой трети XIX в. Так, по замыслу Конгрева, уже в то время было возможно создание пусковых станков для пуска ракет разного калибра со следующим количеством цилиндрических направляющих:

| Калибр ракет, фунт | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 |

| Число направляющих на одной станине, шт. |

4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 20 |

В середине XIX в. на вооружении армий Англии и Франции имелись восьми- и четырехтрубные пусковые станки. Применялось различное расположение пусковых труб: в один горизонтальный ряд восемь труб, десять труб в два горизонтальных ряда (по 5 труб в каждом), восемь труб в два вертикальных ряда (по четыре трубы в каждом) и т. д. Отличительной особенностью этих ПУ было использование лафетов принятых на вооружение артиллерийских систем для монтирования пусковых труб и использование механизмов горизонтального и вертикального наведения этих систем. Хотя такие пусковые станки позволяли запускать до десяти ракет в залпе, они не нашли широкого применения из-за большой массы установок, значительно уменьшающей маневренность. Простые конструкции пусковых станков, предложенные в России, хотя и обладали малой массой (20-30 кг), тоже не нашли применения из-за большого рассеивания ракет.

Кроме профиля сечения большое внимание уделяли выбору длины направляющих, так как рассеивание уменьшалось с увеличением их длины. Однако увеличение длины направляющих ухудшало эксплуатационные характеристики пусковых станков, поэтому их длина не превышала 2-3 длин ракетных гильз, а в некоторых ракетных станках (австрийская система) даже доходила до одной трети.

1.9. Пуск боевых ракет с малых кораблей

Такие преимущества, как отсутствие отдачи, небольшая масса ракетных систем, явились причиной их применения на шлюпках.

|

Конструкция шлюпочных пусковых станков, применявшихся в первые десятилетия XIX в., была громоздкой и неудобной в эксплуатации (рис. 12): поднятая направляющая с ракетой уменьшала остойчивость шлюпки, раскачивая ее; наведение ракеты (подъем направляющей и удержание судна на нужном курсе) при волнении и заряжание пускового станка было затруднительно, поэтому шлюпочные пусковые станки подобной конструкции не нашли широкого применения.

С 40-х годов XIX века во многих странах Европы, особенно в Англии, Франции и России, проводились работы по устранению этих недостатков в следующих направлениях: создание станков с возможностью поворота вокруг вертикальной оси и установки нужного возвышения; выбор оптимального сечения направляющей; увеличение устойчивости пусковых станков; поиск путей отвода газовой струи ракетного двигателя, в частности применением пусковой трубы с глухой задней стенкой и отверстием в ней для движения центрального цилиндрического штока ракеты, позволяющего увеличить начальную скорость полета ракеты; разработка станков для пуска ракет без штока (ракеты Геля); пуск с одного и того же станка ракет различного калибра при замене только направляющей.

В результате этих работ в середине XIX в. появились пусковые станки, направляющая которых в виде цилиндрической трубы имела возможность поворота и возвышения относительно платформы станка, причем сама платформа могла крепиться к узлам корпуса шлюпки.

Пусковыми станками подобной конструкции во второй половине XIX в. вооружались гребные суда английского, французского и русского флотов. В английском флоте имелись станки для пуска 24-, 12-, 6- и 3-дюймовых ракет, причем всем линейным кораблям и фрегатам надлежало иметь (для шлюпок) по одному 24- и одному 6-фунтовому станку и по два 12- и 3-фунтовых станка (всего шесть станков). Русские военные суда снабжались 2,5- и 4-дюймовыми ракетными станками. Для действия ракетами на берегу пусковые станки гребных судов имели специальные стойки.

1.10. Пуск боевых ракет с больших и специально построенных для действия ракетами кораблей

В XIX веке для пуска ракет с палубы больших кораблей использовались станки, созданные для пуска ракет с шлюпок. Однако уже в начале XIX в. появилась тенденция применения ракет со специально построенных или переоборудованных для этой цели кораблей, что привело к разработке и появлению новых способов пуска и новых конструкций пусковых станков.

Основным отличием ПУ специальных кораблей было фиксированное крепление этих установок к корпусу судна, что являлось и их существенным недостатком. Так, пусковые станки английских плоскодонных судов и плавучих батарей К. А. Шильдера в первой трети XIX в. выполнялись в виде цилиндрических направляющих, жестко закрепленных под определенным углом на палубе судна. Пусковая установка Конгрева для вооружения парусника располагалась на мачте и состояла из кожуха с отверстиями в стенках для заведения в них штоков ракет, причем установка ракет в эти отверстия позволяла им совершать полет только в одном каком-либо направлении. Подобная пусковая установка вмещала до 1200 ракет. При приближении такого корабля на дистанцию возможной стрельбы производился пуск теми ракетами, которые оказывались направленными на цель.

Хотя имеются сведения об успешном применении пусковых установок Конгрева в первых десятилетиях XIX в., все же подобные конструкции не нашли применения на кораблях вследствие их технического несовершенства: малой длины направляющих, не позволявшей придать правильное направление полета ракете; неудобство зарядки ПУ; неудовлетворительное наведение; невозможность одновременного пуска всех ракет в одном направлении; большое влияние на положение ПУ качки; опасность воспламенения оснастки судна; неблагоприятное воздействие метеорологических факторов на сохранность ракет, находящихся в ПУ; трудность обслуживания ПУ.

Размещение ПУ на специально оборудованных кораблях оказалось более удачным решением. ПУ в этом случае располагались по обоим бортам корабля в трюме и представляли направляющие, установленные под углом к горизонту. Угол выбирался из расчета наибольшей дальности полета ракеты. Такое расположение давало возможность проводить обслуживание установок, относительно просто заряжать и перезаряжать, уменьшало влияние качки на точность начального полета и т. д. ПУ оборудовалась газоотражателем, которым служила крышка бортового люка, автоматически закрывающаяся после схода ракеты с направляющей. Однако такое расположение ПУ не позволяло иметь их более 20-25, так как они занимали большую часть трюма.

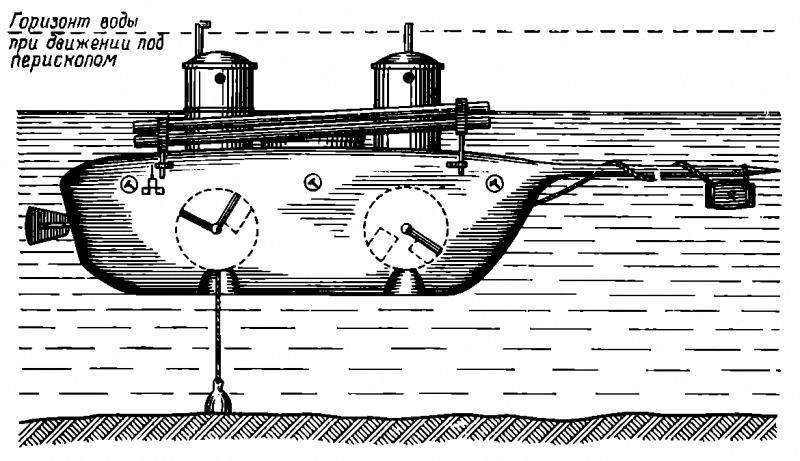

В 30-х годах XIX века в России К. А. Шильдер впервые в мире произвел пуск боевых ракет с подводной лодки, находившейся в подводном положении. Пусковые установки были выполнены в виде связки трехтрубных направляющих, расположенных с наружной стороны корпуса лодки параллельно продольной плоскости, с возвышением в сторону носовой части корабля (рис. 13).

Одно из испытаний по пуску ракет из-под воды было проведено на Северном фарватере Кронштадтского рейда 24 июня 1838 г.; «По отплытию 50 сажень под водою воспламенены были 2 ракеты, которые по причине сильного волнения не могли долететь до своей цели и разорвались в волнах. Трубы, в которых находились ракеты, из опасения, чтобы оные не подмочило, были... закрыты герметически, от чего по выпуску пяти ракет трубы наполнялись водою, значительно увеличили тяжесть лодки и были причиной неожиданного погружения оной» *. Хотя подводная лодка Шильдера была испытана только в экспериментальном плавании и глубина, с которой были запущены ракеты, не превосходила двух метров, однако этот эксперимент подтвердил принципиальную возможность пуска ракет из-под воды что является несомненно одним из крупных достижений ракетной техники XIX в.

________________

* ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 9271, л. 232.

Таким образом, развитие техники пуска ракет в первой половине XIX в. привело к созданию различных по конструкции пусковых станков и использованию разнообразных способов пуска ракет, что способствовало дальнейшему, развитию ракетной техники.

|