|

|

|

|

|

|

|

|

|

В. П. Михайлов, Г. А. Назаров

Развитие техники пуска ракет

Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство

|

Библиотека Ружан стратегических Содержание главы 5

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Как сообщала зарубежная печать, шахта для ракет «Атлас F» могла выдержать давление во фронте ударной волны 7 кгс/см2.

Много внимания при разработке пускового оборудования в шахтном варианте было уделено сокращению времени подготовки ракеты к пуску. Так, усовершенствование топливной системы ракеты дало возможность хранить ее заправленной горючим (время заправки определялось только заполнением окислителем).

Время для подготовки к пуску ракет «Атлас F» составляло около 15 мин.

|

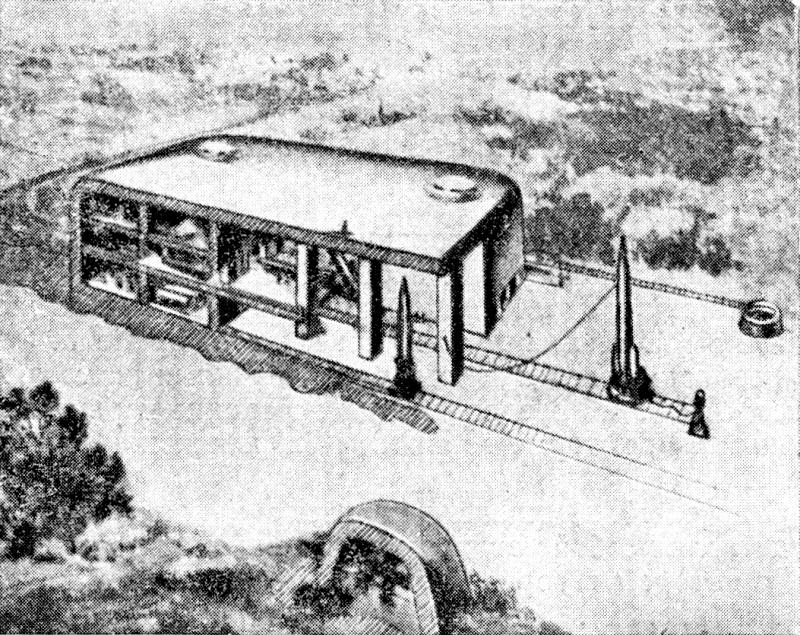

Исследования, проведенные в 1959-1960 гг., показали, что пуск ракеты «Атлас F» непосредственно из построенной для нее шахты невозможен, так как она будет подвергнута тепловым и силовым нагрузкам, превышающим допустимые. Поэтому в США был выдвинут проект перспективной шахты для ракет «Атлас F», из которой можно было производить пуск ракеты (рис. 36.).

Хотя этот проект не был реализован в связи с разработкой перспективных ракет, но многие высказанные в нем соображения получили в будущем свое подтверждение.

Отличительной особенностью этой шахты было наличие газохода U-образно по отношению к основному стволу шахты.

Пуск ракет из шахт, по мнению американских специалистов, позволял повысить надежность и экономичность ракетных комплексов по следующим причинам:

- Отпадала необходимость в гидроподъемнике.

- Упрощалось наземно-пусковое оборудование. Для рассматриваемого проекта, в частности, предполагалось использование подвижных топливозаправщиков на поверхности земли с заправкой баков ракет самотеком (при несостоявшемся пуске откачку топлива предлагалось производить насосами небольшой производительности).

- Снижалась потребность в электроэнергии (при отсутствии гидроподъемника и маломощных топливных насосах), что позволяло применить малоразмерный и вынесенный за пределы шахты источник питания.

- Отпадала необходимость в кондиционерах, так как исключались агрегаты, генерировавшие большое количество тепла.

5.2.3. Техника пуска БРДД «Титан-1»

Большие габариты и стартовая масса ракеты «Титан-1», потребность в большом количестве топлива, хранение и заправка которого вызывала определенные технические трудности, предопределили создание стационарного, и притом в шахтном исполнении, стартового комплекса.

Американскими специалистами было уделено большое внимание созданию наземного оборудования для ракеты «Титан-1». В общей сложности оно продолжалось около пяти лет и было по сравнению с предыдущими разработками (например, для ракет «Атлас») более целенаправленным и комплексным. В уже готовые проекты неоднократно вносились изменения, учитывающие последние достижения науки и техники.

Создание наземного оборудования шло в основном по пути модернизации подобного оборудования для ракеты «Атлас Р», так как подготовка к Пуску и пуск ракеты «Титан-1» происходили в той же последовательности, по той же схеме, что и ракеты «Атлас»: перед пуском происходила заправка окислителя (горючее было заправлено заранее), открывалась крышка шахты, ракета вместе со столом в газоотражателем поднималась на поверхность земли, после чего производился ее пуск.

Если ракета «Атлас F» заправлялась жидким кислородом после подъема на поверхность, то для ракеты «Титан-1» эта операция производилась при нахождении ее в шахте, и ракета поднималась для пуска полностью заправленной. Это позволило уменьшить время нахождения ракеты на поверхности и, следовательно, вероятность ее уничтожения.

Ракета поднималась на поверхность на элеваторе специально изготовленным гидравлическим подъемным механизмом. Масса элеватора с кабель-мачтой, пусковым столом с заправленной ракетой и газоотражателем составляла приблизительно 300 т.

Установка ракеты на поднятый на поверхность пусковой стол производилась методом «вывешивания» с помощью уникального крана, позволявшего опускать груз строго отвесно с высокой точностью, надежностью и безопасностью.

Много внимания в США было уделено созданию автоматической системы высокоскоростной заправки компонентами топлива. Так, подача жидкого кислорода могла осуществляться со скоростью до 11250 л/мин, а горючего – 2700 л/мин. Кроме того, были достигнуты малые утечки жидкого кислорода при хранении – 0,5% в сутки.

При разработке стартового комплекса «Титан-1» было решено увеличить его автономность как за счет технических мероприятий – обеспечения герметичности шахты и пункта управления, так и за счет значительного увеличения запасов воды (около 270 т), дизельного топлива (около 500 т) и пищи. По мнению американских специалистов, автономность комплекса составляла не менее 14 суток.

Большое внимание было уделено созданию совершенных агрегатов и систем для проверки и подготовки к пуску ракеты, поддержанию в шахте требуемых климатических условий.

Цикл проверки технического состояния ракеты и оборудования позволял уменьшить число операторов при подготовке ракеты к пуску и снизить их квалификацию до среднего уровня за счет более высокой степени автоматизации процессов по сравнению с ракетой «Атлас F».

Так, проверка пускового оборудования ракеты производилась с помощью программного механизма, который использовался и для задания последовательности пусковых операций. Управление функционированием систем заправки топливом и сжатыми газами, наддув топливных баков, рассоединение трубопроводов заправки топливом, включение систем подачи топлива и прекращение подачи газов в случае аварии также производилось без непосредственного вмешательства операторов.

Время подготовки к пуску ракет «Титан-1» по сравнению с ракетой «Атлас F» увеличилось. На заполнение бака жидким кислородом требовалось 8-15 мин, подъем ракеты на поверхность занимал около 10 мин, т. е. в общей сложности основные предпусковые операции отнимали 18-25 мин, но после подъема на поверхность пуок производился через 1-2 мин.

Типовая база ракет «Титан-1» включала одну-две эскадрильи. Эскадрилья состояла из трех комплексов, отстоящих друг от друга на расстоянии 20-30 км. Каждый комплекс включал три ракеты, расположенные в шахтах (по мнению американских специалистов, они могли выдержать давление во фронте ударной волны ядерного взрыва до 6,5 кгс/см2).

В каждый комплекс помимо шахт для ракет входило: три шахты для хранения компонентов топлива; подземные сооружения с общетехническим оборудованием (топливные насосы, проверочно-пусковые агрегаты, кондиционеры и др.); центр управления комплексом; энергоблок, рассчитанный на снабжение энергией комплекса в течение двух недель; сооружение (портал) главного входа; две шахты для антенн наведения ракет и переходные туннели. Такое раздельное размещение проверочнопускового оборудования позволило упростить конструкцию шахт для хранения ракет.

По сведениям зарубежной печати, пусковая команда стартового комплекса состояла из двух офицеров и девяти рядовых (из них пять человек операторов и шесть – обслуживающего персонала): командир, офицер управления, специалист по электросистемам, техники обслуживания ракеты (4), специалист по гидросистемам, специалист по холодильной технике, операторы электросилового оборудования (2). Непосредственно пуск ракеты производили три человека.

Большим недостатком, как считали зарубежные специалисты, было то обстоятельство, что из-за радионавигационной системы наведения не могли быть пущены одновременно все три ракеты комплекса, так как после пуска каждая ракета управлялась в течение 15-20 мин с земли по радиоканалу, после чего осуществлялся следующий пуск.

Ракета «Титан-1» на прицепах-контейнерах могла транспортироваться самолетом C133 (без его переоборудования). Прицепы-контейнеры допускали возможность транспортировки ступеней ракеты по шоссе со скоростью до 90 км/ч.

Осуществление мероприятий по защите стартовых комплексов значительно улучшило их тактико-технические характеристики, но и существенно увеличило их стоимость. В табл. 4 приводится парциальная стоимость элементов ракетных комплексов «Атлас» и «Титан-1».

Таблица 4.

Поэлементное распределение стоимости

ракетных комплексов «Атлас» и «Титан-1»

| Наименование ракеты |

Тип комплекса | Стоимость элементов комплексов, % | |||

| ракет | запасных частей | наземного оборудования (стартовых площадок) | вспомогательного оборудования и сооружений | ||

| «Атлас» | С открытыми стартовыми площадками | 20 | 10 | 40 | 30 |

| С шахтами для хранения ракет | 15 | 5 | 40 | 40 | |

| «Титан-1» | С шахтами для хранения ракет | 34 | 33 | 33 | |

По оценке американских экспертов проектная стоимость ракетного комплекса «Титан-1» составляла 8-10 млн. дол. Стоимость пусковой шахты С элеватором, пусковым столом, газоотражателем и механизмами подъема элеватора и открывания крыши оценивалась в 0,85-1 млн. дол., топливной шахты – 0,88 млн. дол., центра управления (без оборудования) – 0,62 млн. дол., энергоблока – 3,1 млн. дол., переходных туннелей (вместе с дверьми) – 1,75 млн. дол., шахты для антенны – 1,5 млн. дол., главного входа – 0,25 млн. дол.

На четырех авиабазах было размещено 54 ракеты «Титан-1». Фактическая стоимость сооружения базы (для 18 ракет) составила около 100 млн. дол.

5.3. Шахтные пусковые установки БРДД «Титан-2»

В ноябре 1959 г., т. е. до строительства первых комплексов ракет «Титан-1», в США было принято решение приступить к созданию стартовых комплексов для ракет «Титан-2», позволявших производить пуск ракет непосредственно из шахты.

Пуск ракет «Титан-2» из шахты, по мнению американских специалистов, давал возможность повысить живучесть комплексов, упростить конструкцию шахты и ее оборудования, повысить надежность пусков и уменьшить время подготовки к пуску (исключалась операция подъема ракеты на поверхность).

Сокращение времени подготовки к пуску достигалось также за счет ампульного хранения топлива в ракете, в связи с чем отпала необходимость в ее заправке непосредственно перед пуском.

Для решения специфических проблем, характерных для нового способа пуска – непосредственно из шахты, был проведен большой объем теоретических и экспериментальных работ с целью определить принципиальную возможность такого пуска, а также выяснить сопутствующие вопросы газодинамики, динамики пуска и акустики (в частности, выяснялось воздействие газовых струй двигателя на элементы шахты при движении ракеты в шахте и выходе из нее).

Для выяснения этих вопросов в США были произведены опытные пуски как моделей ракет из шахты, так и полномасштабных ракет.

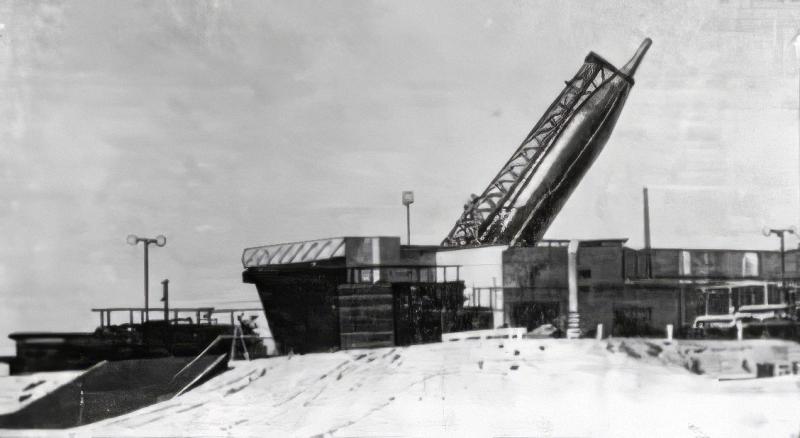

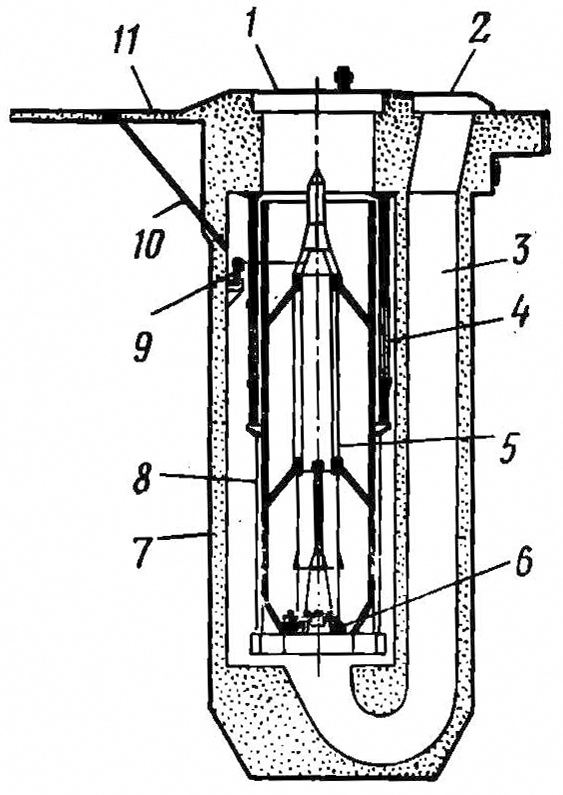

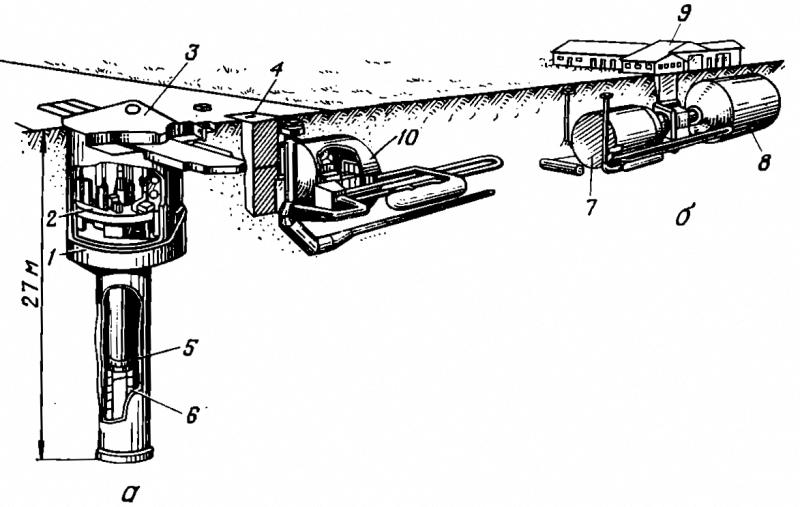

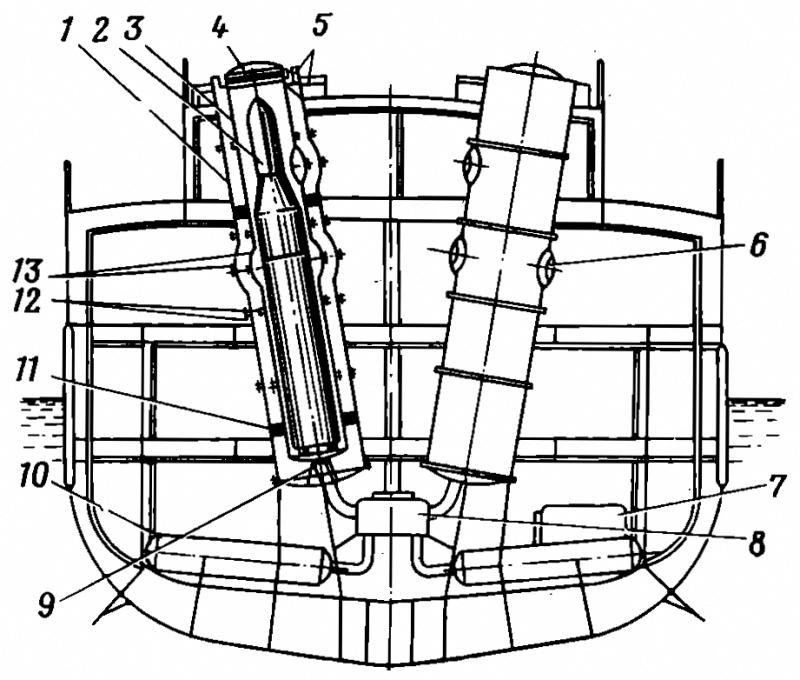

В связи с большой тягой двигателя первой ступени (около 195 т) и большим выделением газов было решено использовать W-образную шахту с тремя каналами: центральный канал для размещения ракеты, а два других – для отвода газов двигателя (рис. 37).

Экспериментальные пуски ракет «Титан-2» из шахты проводились с июня 1959 по январь 1961 г. на моделях в 1/16 натуральной величины. Всего было проведено 36 опытных пусков, что дало, по мнению американских экспертов, достаточно полную информацию о процессах, протекающих в шахтах при пуске ракеты, – давлении, температуре и акустике, а также позволило определить характеристики газоходов шахты – длину, допустимую величину сечения и углы поворота.

Одной из основных проблем, связанных с пуском ракет из шахты, было значительное акустическое давление, величина которого доходила до 160 дБ в момент выхода ракеты из шахты примерно на 1/3. Решение этой проблемы потребовало больших усилий специалистов. Анализ причин возникновения шума показал, что сильным источником акустической энергии являются выходы газоходов, увеличивающие общий акустический уровень. Для снижения уровня шума было решено стенки газоходов покрыть звукоизоляционным материалом на основе стекловолокна. Проверка в опытной шахте-модели показала, что при этом энергия акустического поля уменьшается до допустимой величины. Дальнейшие исследования были направлены на обеспечение надежного крепления звукопоглощающего слоя, повышение его температурной стойкости, изучение его состояния при воздушном подсосе.

|

Другая проблема, решение которой было также целью модельных испытаний, состояла в снижении пиковых давлений и температур в той части шахты, где находился двигатель ракеты.

Было известно, что около ЖРД при их запуске образуется зона повышенного давления. По мнению экспертов, запуск двигателя ракеты «Титан-2» в шахте мог привести к недопустимому увеличению этого давления, а накопление несгоревшего топлива в газоходах могло его увеличить.

В результате испытаний было определено, что впрыск воды в подракетную зону уменьшает давление и температуру до приемлемого уровня, но не снижает акустическое давление.

Пусковые испытания моделей ракет из шахт, кроме того, позволили выявить влияние на пуск таких факторов, как несоосность ракеты, эксцентриситет тяги двигателей, порывы приземного ветра. Одновременно были проведены испытания по длительному хранению ракеты с заправленным топливом.

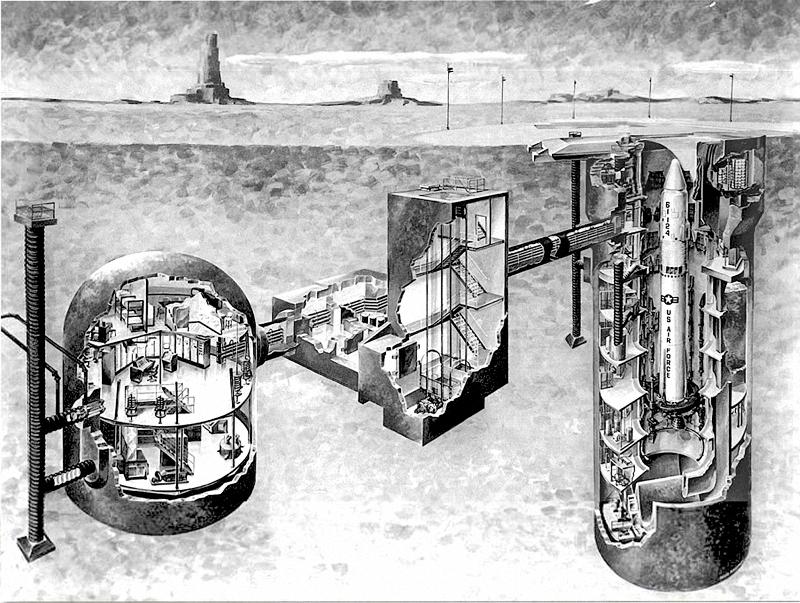

В 1961 году в США были произведены успешные пуски ракет «Титан-1» из шахты для ракет «Титан-2» (рис. 38) для практической проверки полученных при модельных испытаниях рекомендаций.

Интенсивные исследования позволили при проектировании шахты для ракеты «Титан-2» правильно определить ее основные размеры, в том числе и сечение газоходов.

Глубина шахты составляла 47 м, диаметр – 17 м. По сравнению с шахтой для ракет «Титан-1» ее диаметр был увеличен на 20%. По мнению американских экспертов, она могла выдержать давление во фронте ударной волны 21 кгс/см2.

Отличительной особенностью шахты была подвеска ракеты, выполненная по схеме обратного маятника. Такая амортизация, по мнению американских специалистов, снижала до допустимого уровня нагрузки на ракету при взрыве ядерных боеприпасов, позволяла легко сходить ракете с опорной рамы при пуске и не разрушалась от действия газовых струй двигателя.

Другие элементы шахты в значительной степени были заимствованы из конструкции шахты для ракеты «Титан-1».

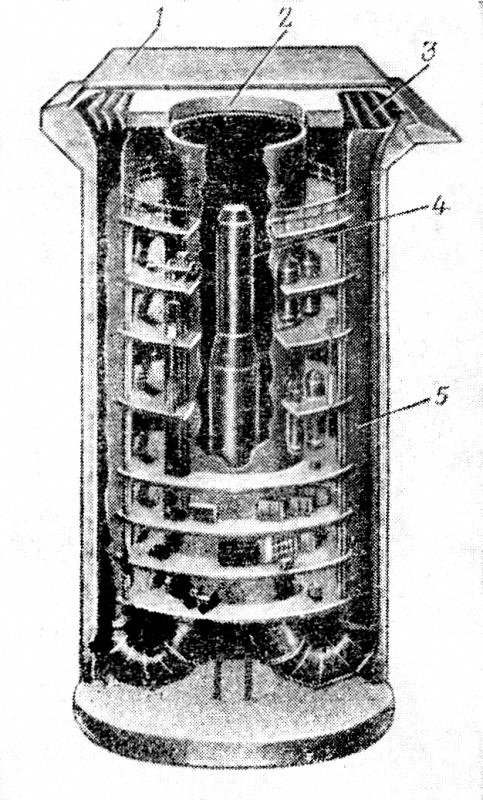

Несмотря на высокую оценку эффективности ракетного комплекса «Титан-2» (они, по мнению американских экспертов, сохранят свое значение до конца 70-х годов), в США было построено относительно малое количество шахт для пуска этой ракеты – всего 54. Схема стартовой позиции ракеты «Титан-2» приведена на рис. 39.

Отработка ракетного комплекса «Титан-2» была связана с одной из тяжелых аварий в ракетной технике США – гибелью 53 человек в результате пожара в шахте 9 августа 1965 г.

Пожар произошел во время работ по модернизации шахты, проводимой для усиления ее противоатомной защиты и внесения изменений в гидравлические и другие системы. Расследование показало, что причиной пожара послужил пробой шланга гидросистемы из-за неосторожности сварщика, коснувшегося электродом стальной оплетки шланга, что привело к воспламенению жидкости гидросистемы (жидкость имела температуру воспламенения 93°).

Успешной разработкой и сдачей на вооружение в 1963 г. стартовых комплексов «Титан-2» в США заканчиваются работы по технике пуска БРДД с жидкостными ракетными двигателями. Начиная с конца 50-х годов дальнейшее повышение тактико-технических характеристик ракетных комплексов, в том числе сокращение времени -подготовки к пуску, повышение неуязвимости, уменьшение материальных затрат на развертывание и обслуживание и др., американские специалисты связывают с твердотопливными ракетами.

|

Было развернуто шесть эскадрилий ракет «Титан-2». Проектная стоимость авиабазы, включавшей две эскадрильи с 18 ракетами, составляла около 75 млн. дол.

5.4. Развитие техники пуска БРДД «Минитмен»

К концу 1958 г. в США были разработаны тактико-технические требования к твердотопливной ракете «Минитмен» с дальностью полета около 8000 км. Она должна была иметь постоянную готовность и размещаться в шахтах. После принятия на вооружение эти ракеты должны были заменить ракеты «Атлас» и «Титан».

С рубежа 1958/59 г. началась разработка наземного оборудования. От успехов в этой области в конечном счете, считали американские специалисты, зависело воплощение на практике таких важных характеристик ракетного комплекса, как защищенность от действия взрыва ядерного боеприпаса и постоянная готовность ракеты к пуску.

Как отмечалось в зарубежной прессе, созданное в конце 50-х годов наземное оборудование для ракет дальнего действия было одним из слабых мест ракетного оружия, особенно в части защиты его от уничтожения ядерным оружием противника.

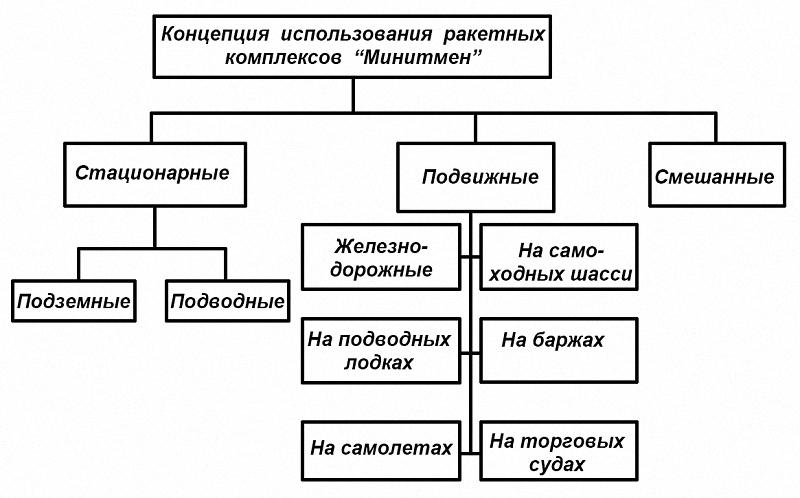

Защиту ракеты от неожиданной ядерной атаки противника, по мнению экспертов США, можно было осуществить двумя путями:

- использованием шахтных пусковых установок (ШПУ), способных противостоять до определенного предела всем поражающим факторам ядерного взрыва;

- конструированием ракет и наземного оборудования для них таким образом, чтобы можно было транспортировать их по воде, суше и воздуху, т. е. созданием мобильных комплексов.

По мнению, существовавшему в США в конце 50-х годов, ни стационарные, ни мобильные ракетные комплексы не имели однозначных преимуществ, поэтому выбор вида комплекса с учетом многих факторов, в том числе и стоимостного, представлялся сложной задачей, которую, как считали, легче сформулировать, чем решить.

Однако все же были сформулированы главные требования, которым должны были удовлетворять стартовые комплексы независимо от их типа:

- живучесть (неуничтожаемость в случае внезапной ядерной атаки);

- минимальное время подготовки ракеты к пуску – не более 1 мин.

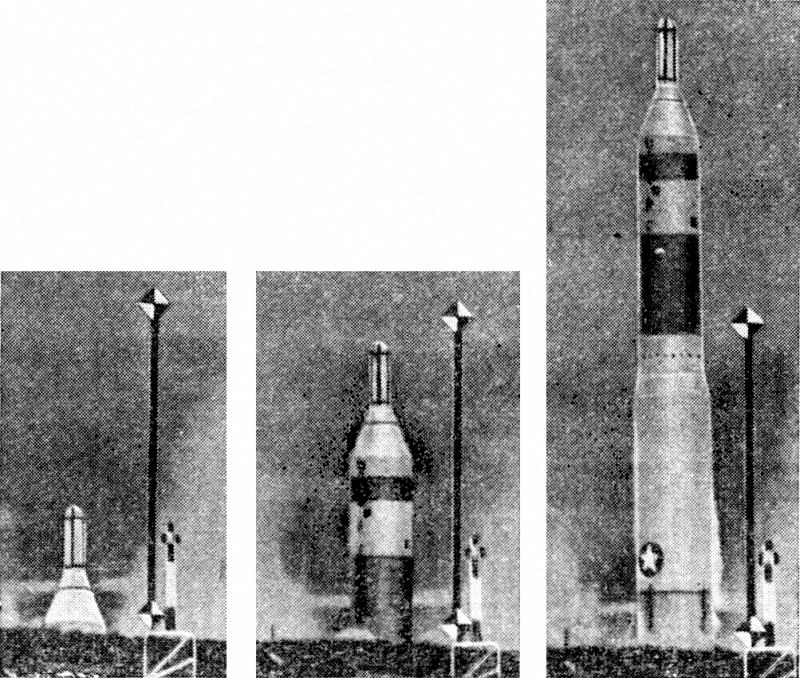

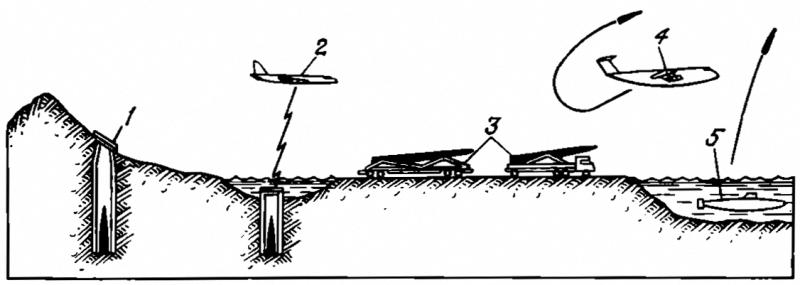

На рис. 40 в обобщенном виде показаны возможные пути повышения эффективности БРДД, предложенные в США на рубеже 1958/59 г. (с точки зрения исполнения наземного пускового оборудования).

5.4.1. Основные направления совершенствования мобильных наземных и воздушных ракетных комплексов в конце 50-х – начале 60-х годов

По мнению иностранных специалистов, в рассматриваемый период имелось несколько возможных способов достижения мобильности ракетных комплексов: перемещением их по воздуху, по воде и по земле. Среди основных средств для транспортировки по воздуху предлагали использовать самолет, по воде (по внутренним рекам и озерам США и по морям) – надводные суда различных классов и подводные лодки, по поверхности земли – железнодорожные вагоны и самоходные шасси. Также предлагалось осуществление смешанных транспортировок, когда часть времени комплекс перемещался на самоходном шасси, другую часть – по воздуху и т. д.

Наибольшую практическую реализацию получили подводные мобильные комплексы, при создании которых был выполнен значительный объем работ и выдвинуто много предложений, поэтому процесс совершенствования подводных мобильных комплексов целесообразно рассмотреть отдельно.

Ракетные комплексы на самоходных шасси, торговых судах и самолетах

Предполагая размещать ракетные комплексы на самоходных шасси, американские специалисты исходили из того, что транспортировка их на территории США может быть осуществлена по существовавшим дорогам с улучшенным покрытием и автострадам, которые имелись на территории почти 160 млн. га. Наличие такой сети дорог делало практически невозможным предсказание местоположения того или иного комплекса.

В рассматриваемое время в США считали, что возможно создание подвижного комплекса на самоходных шасси не только для ракеты с твердотопливным двигателем, но и с ЖРД, например ракетного комплекса БРСД «Тор», если снабдить его передвижными заправщиками топлива и транспортабельной ПУ.

Специалистами было подсчитано, что все необходимое оборудование для подготовки к пуску и пуска БРСД «Тор» можно разместить на 10-12 самоходных шасси (в том числе оборудование для проверки ракеты, топливные цистерны, запасные части и передвижные помещения для обслуживающего персонала).

Исходя из прочности полотна автострады была подсчитана предельно допустимая масса повозки на автошасси, которая, по мнению американских специалистов, не должна была превышать 250 т (установки массой свыше 250 т должны были перемещаться другим способом, например по воде).

Большим недостатком подобных комплексов была необходимость иметь значительное число разнотипных шасси, что уменьшало надежность мобильного комплекса и увеличивало стоимость его эксплуатации.

Главным препятствием на пути использования ракетных комплексов на самоходных шасси, по мнению американских экспертов, была невысокая точность определения координат местонахождения ПУ при ее движении. Без создания системы, которая с большой точностью автоматически отслеживала бы координаты местонахождения ПУ и вносила соответствующую поправку в систему наведения ракеты, определение дальности и азимута до цели при перемещении ракетного комплекса являлось трудоемкой задачей и не обеспечивало требуемой точности наведения на цель.

Решение этой проблемы в то время связывали с созданием астроинерциальной системы наведения, позволявшей производить пуск ракеты без точного определения координат стартовой площадки, ибо на активном участке полета аппаратура системы будет вычислять по светилам необходимые данные и вносить поправки в траекторию полета для точного попадания в цель.

Большое внимание в конце 50-х – начале 60-х годов было уделено изучению вопросов использования морских грузовых судов для размещения на них ракетных комплексов, причем предлагали использовать 1500 судов грузоподъемностью 8500-14000 т, оставшихся со времен второй мировой войны и находившихся в резерве ВМС США. Американские эксперты считали, что после незначительного переоборудования суда могут быть успешно использованы как для хранения, так и для пуска ракет.

В зарубежной печати отмечалось, что такие морские ракетные комплексы имеют ряд преимуществ:

- Тактические – торговые суда имеют возможность свободно плавать везде, кроме территориальных вод, в связи с чем ракета с дальностью полета 8 тыс. км может долететь практически до любой точки земного шара.

- Психологические – суда могут находиться вблизи границ вероятного противника и непосредственно угрожать ему.

- Стоимостные – судно стоит сравнительно дешево (около 250 тыс. дол.), что составляет примерно 0,01 стоимости атомной подводной лодки или четверть стоимости шахты, а транспортировка груза надводными судами в 30 раз дешевле, чем подводными.

Сторонники морских надводных комплексов считали, что противнику будет практически невозможно организовать наблюдение за ними, их опознавание и, следовательно, уничтожение.

Однако морские надводные ракетные комплексы не получили в то время практического развития. Американские эксперты считали, что ракета «Минитмен» должна быть принципиально изменена для пуска с надводных судов, подвергающихся значительной качке.

В начале 70-х годов в связи с интенсивными поисками путей защиты шахтных пусковых установок от ядерных взрывов большой мощности в США вновь обратились к идее создания надводных комплексов.

Исследование, проведенное по заданию ВМС США, показало возможность сравнительно простого переоборудования ракет для пуска с надводного судна. Было установлено, что вероятность уничтожения ядерным взрывом ракет, размещенных на судах, значительно меньше, чем в шахтах, хотя некоторые транспортные суда и могут быть уничтожены подводными лодками противника.

Другое преимущество морских комплексов, как было отмечено, состояло в том, что в случае их принятия на вооружение произойдет передислокация БРДД из центральных районов США на суда, что значительно уменьшит угрозу нанесения ядерного удара по территории страны.

Логическим завершением создания подвижной системы стратегического ракетного оружия является разработка баллистической ракеты класса «воздух-земля». В этом случае пусковой установкой служит самолет.

В конце 50-х – начале 60-х годов в США была предпринята попытка создать авиационную баллистическую ракету для пуска с самолета до зоны противовоздушной обороны противника.

Разрабатываемая для этой цели двухступенчатая ракета «Скайболт» с расчетной дальностью действия 1600-1800 км не оправдала себя, и в 1963 г. работы над ней были прекращены.

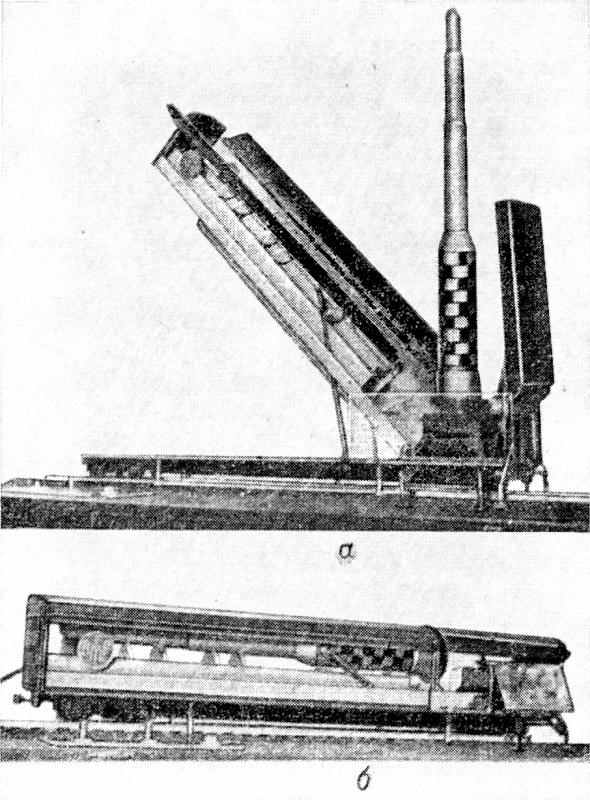

Железнодорожные ракетные комплексы

В конце 50-х годов в США был намечен обширный план создания железнодорожных ракетных комплексов, осуществление которого, по мнению американских специалистов, должно было способствовать рассредоточению ПУ и, следовательно, уменьшению их уязвимости.

По сообщениям зарубежной печати, для пусков ракеты «Минитмен», дальность полета которых в то время составляла около 10 тыс. км, представлялось возможным использование железнодорожной сети США (северных районов) и Канады протяженностью около 160 тыс. км и 65 тыс. км соответственно.

Исходя из общего числа железнодорожных комплексов, которое предполагалось принять на вооружение, на каждый комплекс приходилось не менее 1100 км железнодорожных путей, что считалось достаточным для эффективного рассредоточения.

Предполагалось, что железнодорожный комплекс должен иметь несколько ракет и необходимое оборудование для подготовки к пуску и пуска ракет.

По внешнему виду эти комплексы не должны были отличаться от обычных грузовых составов. Особое секретное расписание движения 100-200 таких поездов * с учетом того, что ежесуточно в то время в США курсировало 30000 поездов, половина из которых были товарными, должно было скрыть их от агентурной разведки противника и предотвратить вывод из строя в результате диверсии, бомбардировки и других причин.

________________

* В конце 50-х годов предполагалось, как сообщалось в печати США, иметь в составе железнодорожных комплексов около 45% всех ракет «Минитмен».

При получении сигнала на пуск поезд должен был остановиться в определенном месте для пуска ракет. В случае необходимости эти комплексы могли быть укрыты в туннелях.

В дальнейшем американские специалисты пришли к выводу, что неуязвимость железнодорожных комплексов может быть обеспечена, если в движении будет находиться половина из них, а половина будет в минутной готовности к пуску, как в шахтной пусковой установке, с установленными в вертикальное положение ракетами. Через определенное время в минутную готовность к пуску переводятся комплексы, находившиеся в движении, а ракеты боеготовых комплексов опускаются в походное положение и начинается их передвижение к новому месту стоянки.

Такая схема передвижения комплексов со сменой боеготовности позволяла снизить затраты на их эксплуатацию (за счет уменьшения расхода топлива на передвижение, износа ходовой части вагонов и т. д.), а оптимально подобранное время движения и стоянки комплексов – свести на нет усилия агентурной и космической разведки противника. Хотя противник может и узнать местонахождение комплексов, передача этих сведений, прицеливание ракет и полет их до целей займут какое-то время, за которое комплекс сменит позицию.

Большое внимание американские специалисты уделяли выбору ракет, наиболее пригодных для оснащения железнодорожных комплексов. По их мнению, как ракета «Атлас», принятая в то время на вооружение, так и разрабатываемые ракеты «Титан» и «Минитмен» были пригодны для этих целей. Однако большие габариты ракет «Атлас» и «Титан», а также сложность и длительность их заправки компонентами топлива являлись серьезными техническими проблемами.

В американской печати отмечалось, что использование жидкого топлива будет ограничивающим фактором до тех пор, пока не удастся решить вопрос долговременного хранения топлива в баках ракеты; поэтому, по мнению экспертов, лучше всего для использования в железнодорожных комплексах подходили твердотопливные ракеты, в частности ракета «Минитмен», имевшая меньшую стартовую массу и меньшие габариты по сравнению с ракетами «Атлас» и «Титан».

В 1959 году в США были разработаны два проекта железнодорожных ракетных комплексов, различающихся количеством транспортируемых и пускаемых ракет с одного транспортно-пускового вагона.

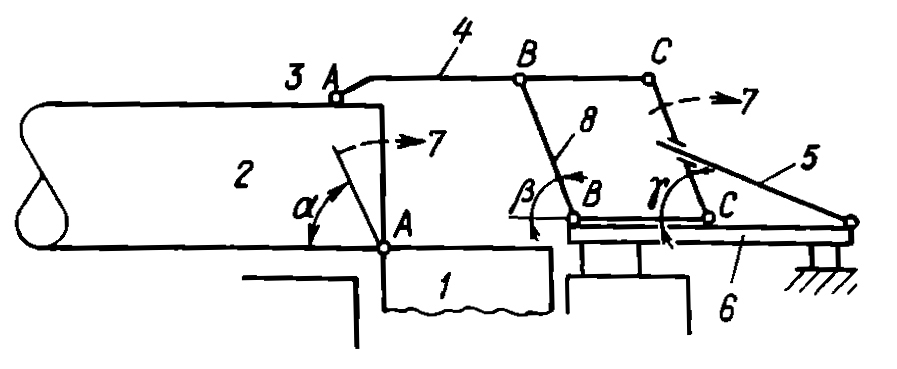

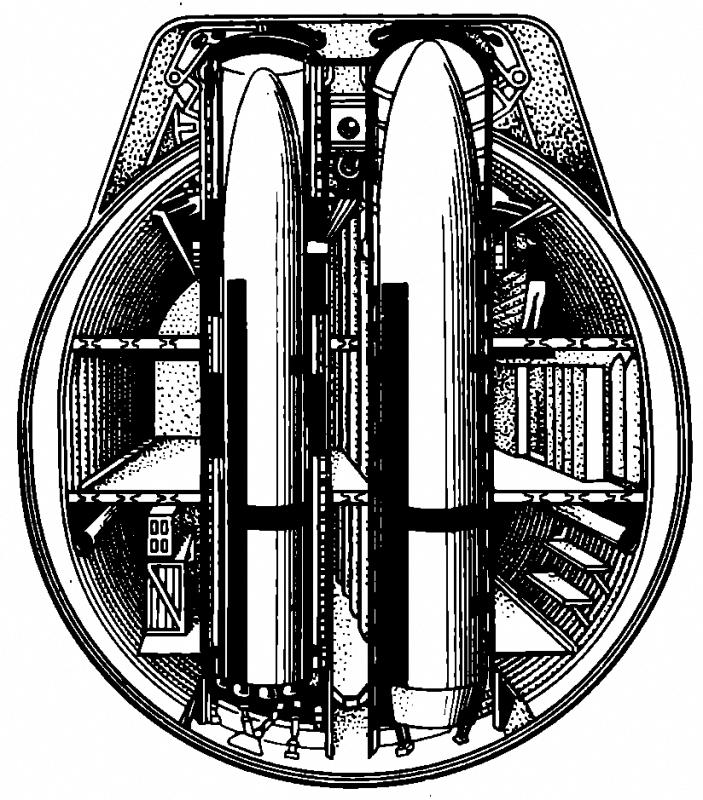

Согласно первому проекту транспортно-пусковой вагон предназначался для транспортировки в горизонтальном положении на амортизационной подушке двух ракет «Минитмен». Длина вагона должна быть не менее 34 м для размещения вдоль вагона одна за другой двух ракет «Минитмен» длиной 17 м каждая.

Крыша вагона над ракетами должна была открываться, поворачиваясь на шарнирах, перед установкой ракет в вертикальное положение на пусковые столы. Газоотражатели пусковых столов и защитное покрытие должны были предохранять вагон от воздействия высокотемпературной газовой струи ракетного двигателя.

По второму проекту транспортно-пусковой вагон должен был транспортировать одну ракету и выполняться на базе стандартного грузового вагона длиной 13,2 м, удлиненного для размещения ракеты.

Вагон должен был иметь откидные борта и съемную крышу. Как и в предыдущем случае, ракета должна была подниматься на пусковой стол электрогидравлическим подъемником. Для уменьшения транспортных перегрузок ракету предполагалось укладывать на амортизационные устройства. Предусматривалась также защита вагона от газовой струи двигателя.

В конце 50-х годов была также высказана идея о необходимости и целесообразности упрочнения вагонов железнодорожного комплекса настолько, чтобы они могли до какого-то предела выдержать воздействие ударной волны ядерного взрыва. Однако это предложение не было принято, ибо, как указывалось в иностранной печати, оно не решает полностью вопрос защищенности (железнодорожное полотно оставалось слабым). Упрочнение вагонов и полотна привело бы к значительному увеличению стоимости использования железнодорожных комплексов.

Последующие разработки новых вариантов железнодорожных комплексов, направленные на уточнение некоторых схемных и конструктивных решений, показали, что создание транспортно-пускового вагона сталкивается со значительными трудностями. Так, было установлено, что изготовление вагона для транспортировки ракеты массой около 20 т и необходимого для ее пуска оборудования требовало значительной модернизации существовавших вагонов. Создание вагонов для ракет массой свыше 75 т являлось технически трудноразрешимой задачей.

Американские специалисты считали, что для облегчения массы вагонов необходимо применять в некоторых случаях авиационные нормы прочности и выполнять их из легких, но прочных материалов.

Особое внимание обращалось на усиление прочности шасси вагона, конструкцию широко раскрывающихся дверей, газоотражателя, подъемника ракеты, механизма открывания крыши вагона и др.

Как считали в США в конце 50-х годов, транспортно-пусковой вагон должен содержать пять основных узлов: подъемник для установки ракеты в вертикальное положение; пусковой стол с газоотражателем; амортизационную систему, уменьшающую ударные и вибрационные нагрузки на ракету, как во время ее транспортировки, так и во время подъема в вертикальное положение; силовой привод подъемника; наружную оболочку для защиты ракеты от климатических условий и маскировки вагона.

По одному из проектов газоотражатель должен был устанавливаться на грунт сзади транспортно-пускового вагона для поворота струи двигателя на 140°. Такое конструктивное исполнение обеспечивало, с одной стороны, защиту железнодорожного полотна от действия газовой струи двигателя, с другой – надежное стопорение вагона в момент пуска, так как газовая струя прижимала газоотражатель к грунту.

Для стопорения вагона предлагалось использовать также специальные зажимные устройства, автоматически закрепляющиеся за головку рельса. Считалось, что такие зажимы в совокупности с тормозящим усилием газоотражателя обеспечат полную неподвижность транспортно-пускового вагона в момент пуска ракеты.

По другому проекту предлагалось осуществлять пуск ракеты «Минитмен» из транспортно-пускового вагона с помощью воздушной катапульты (наподобие используемой в настоящее время для пуска БРСД «Поларис»).

Расчеты показали, что давление, необходимое для выброса ракеты на высоту около 12 м, где и должен был, по замыслу американских специалистов, запускаться двигатель ракеты, составляло около 20 кгс/см2. Однако такие важные характеристики, как габариты, масса пусковой системы и опорная реакция на вагон в момент пуска ракеты, не сообщались.

В 1959 году были высказаны предварительные соображения по составу железнодорожных комплексов. По мнению американских специалистов, он должен был содержать до 15 вагонов: шесть для ракет и пускового оборудования, три для аппаратуры связи, телеметрической аппаратуры и общетехнического оборудования, два для запасных ракет, два для жилых помещений и столовой.

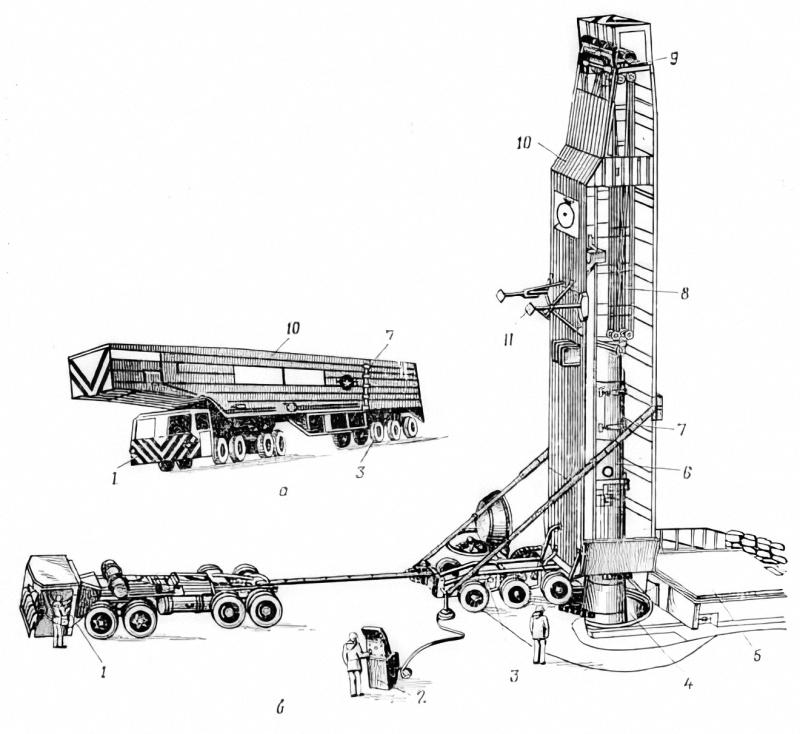

В 1960 году в США было проведено модельное проектирование транспортно-пускового вагона. Основой его должна была служить обычная товарная платформа, на которой монтировался пусковой стол (рис. 41).

При подготовке к пуску большая часть крыши должна была отбрасываться, меньшая – откидываться на шарнирах за торец платформы.

Для сохранения устойчивости вагона предполагалось использовать откидные гидравлические опоры. Для установки ракеты на пусковой стол, выполненный из легких сплавов, должен был служить гидравлический подъемник. Подготовку ракеты к пуску и пуск предполагалось осуществлять с помощью аппаратуры вагона управления, смежного с пусковым вагоном.

В 1960 году были произведены первые испытания опытных железнодорожных комплексов с целью накопить опыт эксплуатации, уточнить численность личного состава и определить, возможна ли их автономность в течение 10-14 суток.

Результаты испытаний показали, что для обслуживания железнодорожного комплекса с пятью ракетами требуется 25-30 человек, а не 30-40, как считалось ранее.

Если в начале испытания комплекс состоял из 14 вагонов, то в процессе испытаний появилась необходимость еще в ряде вагонов. Так, были добавлены санитарный, госпитальный и грузовой (для перевозки воды и топлива) вагоны. Для оперативной связи в комплекс был введен джип.

Установление числа вагонов в комплексе дало возможность американским экспертам определить его ориентировочную стоимость. Расчеты показали, что при использовании имеющейся железнодорожной сети страны стоимость комплекса будет соизмерима с затратами на создание шахтных комплексов. Однако их обслуживание, связанное с передвижением и поддержанием в исправном состоянии, значительно увеличивает стоимость.

|

Американские специалисты подсчитали, что подвижный состав комплекса будет стоить около 1,25 млн. дол.: стандартный вагон – 0,1 млн. дол., модернизированный или вновь разработанный вагон – 0,15 млн. дол. или дороже, вагон для команды и другие – 0,05 млн. дол. Автономный источник питания увеличит стоимость комплекса на 0,25 млн. дол. Полная стоимость комплекса с учетом специального оборудования (оборудования связи, электронно-вычислительных машин и др.) оценивалась в 6,7 млн. дол., а с учетом шести ракет стоимостью по 0,75 млн. дол. (без головной части) – 11,2 млн. дол.

По сравнению с ожидаемыми затратами на стационарную базу для девяти ракет «Титан» (40 млн. дол.) стоимость железнодорожного комплекса считалась низкой. По сравнению же с предполагаемыми затратами на шахтный комплекс для ракеты «Минитмен» (стоимость ракеты и шахты 1,5 млн. дол., причем половина этой суммы приходилась на ракету) железнодорожный комплекс стоил дорого.

Успешное развитие в начале 60-х годов стационарных шахтных и подводных морских ракетных комплексов, а также трудности реализации преимуществ железнодорожных ракетных комплексов уменьшили интерес к ним в США.

Уже с 1960 года сокращаются выделяемые на разработку железнодорожных комплексов средства. Хотя в середине 1961 г. фирмой «Боинг» был изготовлен транспортно-пусковой вагон и передан для испытания ВВС США, были выделены средства на испытание двух транспортно-пусковых, одного энергетического и одного командного вагонов, все же в 1962 г. программа развития железнодорожных комплексов «Минитмен» была отменена как бесперспективная.

Об интересе, проявленном американскими специалистами к железнодорожным ракетным комплексам, свидетельствуют многочисленные варианты транспортно-пусковых вагонов, предложенные в США в 1959-1960 гг. Они отличались следующими характерными признаками:

- По способу пуска: со стола, установленного на платформе вагона; со стола, устанавливаемого на грунт; с помощью воздушной катапульты (воздушный пуск).

- По месту пускового вагона в поезде: в середине поезда; в конце поезда с отцеплением перед пуском и удалением на некоторое расстояние.

- По способу открывания крыши вагона: открыванием в сторону; сбросом секций крыши.

- По способу подъема ракеты в вертикальное положение: вместе с вагоном; с помощью гидроподъемника.

- По конструктивному признаку вагона: на основе стандартного вагона или его модификации; специально разработанный.

- По способу стопорения вагона в момент пуска: вывешиванием на домкратах; за счет газовой струи ракетного двигателя и зажимов, прикрепляющихся к рельсам.

5.4.2. Развитие ракетных комплексов «Минитмен» (конец 50-х – середина 70-х гг.)

Уточнение основных требований к шахтным пусковым установкам

Как уже отмечалось, при разработке ракеты «Минитмен» особое внимание было уделено достижению наивысшей эффективности ее применения при наименьших затратах. Подобный подход предопределил большие работы по поиску наилучших типов пусковых установок, в результате которых в США уже в 1958 г. пришли к выводу, что наиболее полно концепции создания ракет «Минитмен» удовлетворяет пуск их из шахты.

Специалисты США отмечали, что обеспечение надежной защиты ракеты и требование минимального времени подготовки к пуску связаны с решением сложных задач при проектировании ракеты и наземного пускового оборудования.

Прежде всего, сама ракета должна быть выполнена так, чтобы ее обслуживание было простым и недорогим. Поэтому когда в конце 1958 г. началась разработка ракеты «Минитмен», были учтены ограничения со стороны наземного оборудования, выполнение которых привело к созданию ракеты, отвечающей, по мнению американских специалистов, требованиям, предъявляемым к ракетному оружию стратегического назначения.

Трудности разработки наземного оборудования усложнялись требованием его невысокой стоимости, а также тем, что шахтный ракетный комплекс «Минитмен» должен был вступить в строй в назначенное время – в 1962 г. Кроме того, на рубеже 1958/59 г. не были известны с достаточной точностью габариты и масса ракеты «Минитмен», что, конечно, тоже затрудняло разработку наземного оборудования.

Предполагали, что масса ракеты будет около 40 т, а длина может достигнуть 22 м. По мнению американских экспертов, такая значительная масса ракеты могла создать дополнительные проблемы при создании средств для транспортировки ракеты, например в связи с ограниченной грузоподъемностью мостов и т. д.

В то время считали, что шахтные пусковые установки должны иметь глубину около 25 м, причем 50 шахт с одной ракетой в каждой, отстоящие друг от друга на расстоянии 5-8 км, должны быть объединены в одну эскадрилью (десять щахт и один командный пункт составляли комплекс). Пуск ракет из всех шахт комплекса и эскадрильи должен осуществляться с одного командного пункта.

В 1959 году специалисты США при проектировании шахт и наземного оборудования для ракет «Минитмен» исходили из следующих отправных положений:

- место для строительства шахт надо выбирать в пустынях, лесных районах и предгорьях; для шахт могут быть использованы любые природные укрытия;

- в шахтах должна быть предусмотрена автоматизация всех процессов; обслуживание их должно быть простым;

- защищенность шахты не может быть выше какого-то предела, определяемого нагрузками в зоне сплошного разрушения грунта, при прямом попадании ядерного боеприпаса, поэтому шахты надо выполнять как можно более глубокими;

- шахты должны защищать ракету и пусковое оборудование не только от ударной волны ядерного взрыва, но и от электромагнитного излучения;

- в шахте должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, так как ракета подобна точному часовому механизму;

- прочность шахты должна быть такой, чтобы выдерживать соответствующие силовые и температурные нагрузки при пуске ракет;

- для доставки ракеты непосредственно к шахте необходимо использовать самоходное шасси или железнодорожную платформу.

В 1959 году были предложены конкретные схемы пуска, конструкция пусковой шахты и транспортера-установщика.

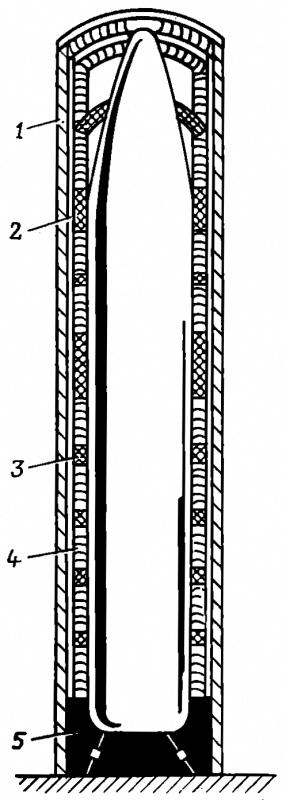

По мнению, существовавшему в США в 1958-1959 гг., шахта для ракет «Минитмен» должна была представлять собой трубу, в которой вертикально устанавливалась ракета на опорное кольцо. Шахта должна была закрываться сдвигающейся крышкой. Под опорным кольцом должен был находиться колодец глубиной около 4,5 м для отвода газовой струи. Опытная шахта подобной конструкции была построена на авиабазе Эдвардс.

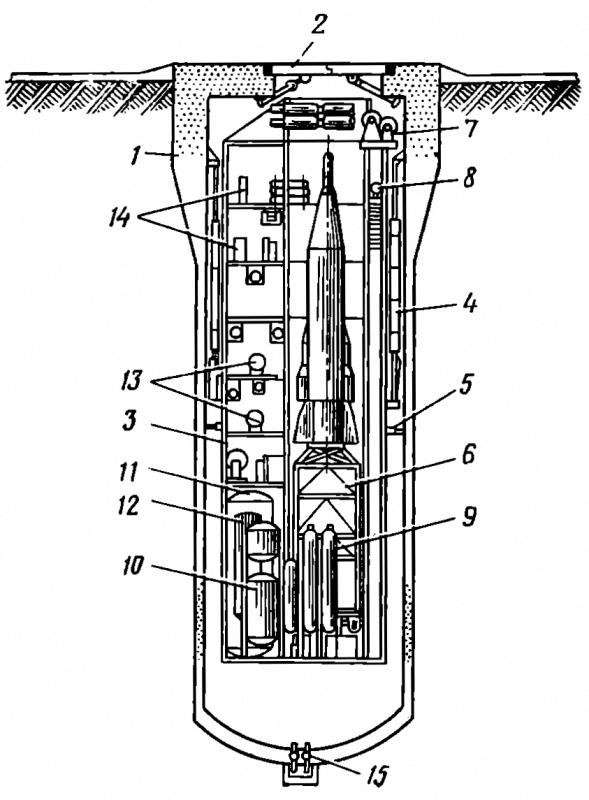

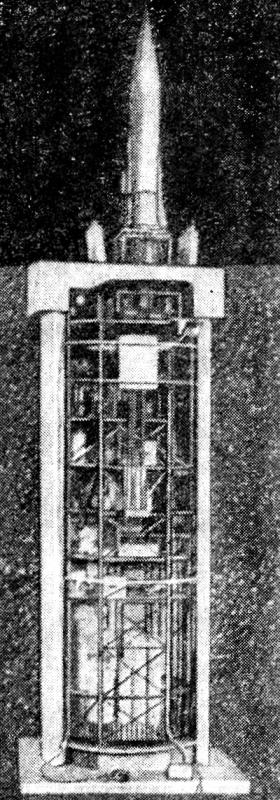

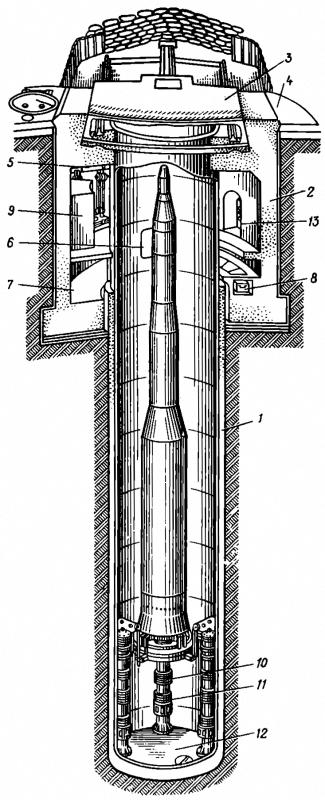

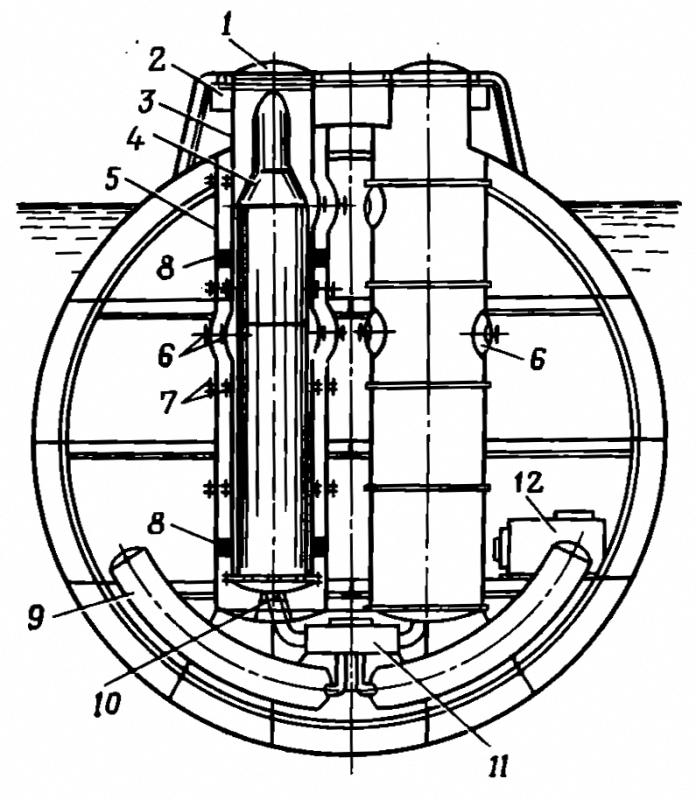

Однако конструкция шахт, построенных в дальнейшем, по сравнению с вариантом, предложенным в 1958-1959 гг., претерпела существенные изменения. Так, шахта была разделена на две части – ствол и оголовок (рис. 42). Появление последнего было вызвано необходимостью размещения пускового оборудования, оборудования для поддержания температурно-влажностного режима в шахте, аккумуляторов, а также крыши шахты и механизмов ее открывания. Введением оголовка удалось в некоторой степени экранировать ствол шахты от воздействия воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Не менее трудной, чем разработка шахты, оказалась проблема транспортировки ракеты с места ее изготовления до шахты и установка в шахту. При ее решении американские специалисты пришли к выводу, что доставка ракеты с завода-изготовителя и установка в шахту должна выполняться одним агрегатом, смонтированным на автошасси, – транспортером-установщиком.

В процессе разработки транспортера-установщика были решены сложные инженерные задачи, вызванные следующими обстоятельствами:

- Различное состояние дорог на территории США определяло допустимые нагрузки на ось транспортного средства, удельное давление на дорожное покрытие и, следовательно, различные допустимые массы самоходных шасси. Поэтому было принято решение выбрать массу транспортера-установщика, равную средней величине допустимых значений, принятых в разных штатах страны, а в процессе проектирования и изготовления осуществлять строгий контроль за соблюдением этого требования.

- Чувствительность топлива ракеты «Минитмен» к ударным нагрузкам предъявила повышенные требования к амортизационным элементам между корпусом ракеты и контейнером, а также между контейнером и ходовой частью транспортера.

- В связи с необходимостью транспортировки ракеты по любым дорогам, в том числе по целине, было решено оптимальной скоростью считать скорость движения по дорогам с гравийным покрытием.

- Необходимость поддержания определенного температурно-влажностного режима в контейнере с ракетой потребовала оснащения контейнера специальным оборудованием.

- Совмещение в одном агрегате функции транспортера и установщика вызвало необходимость оснастить его электро- и гидросистемами.

|

|

Реализация вышеперечисленных требований привела к созданию в 1962 г. сложного и дорогого (80 тыс. дол.) транспортера-установщика для ракет «Минитмен» (рис. 43) массой 49 т (внутри контейнера поддерживается 27±9°С и относительная влажность 57% при температуре наружного воздуха от +46 до –34° С).

Исследования по определению оптимальных габаритов шахт

К началу работ над проблемами пуска ракет «Минитмен» из шахт в США, как отмечалось в зарубежной печати, не имелось полной уверенности в возможности пуска ракет с большой тягой из шахт. Поэтому выяснение такой возможности и определение оптимальных габаритов шахт были одними из основных вопросов, исследовавшихся американскими специалистами.

Изучение проблем, связанных с пуском ракет из шахт, началось в США в 1957 г. и проводилось в несколько этапов.

Первые опытные пуски экспериментальных ракет из модели шахты – стальной трубы диаметром 0,6 м и длиной 3,6 м были проведены в марте 1958 г. Стартовая масса ракеты составляла 160 кг.

Результаты испытаний подтвердили принципиальную возможность пуска ракеты из глухой трубы. Однако при пусках определялось только отношение тяги двигателя к массе ракеты. Измерения таких важных параметров, как температура газовой струи или давление в шахте, не производились.

С октября 1958 по июнь 1959 г. было осуществлено 213 пусков опытных ракет диаметром 70 мм из пластиковой трубы. С помощью простейшего приспособления – сетки из тонкой проволоки, расположенной внутри трубы, удалось в первом приближении выяснить влияние работающего двигателя на корпус ракеты и стенки трубы, что дало возможность сделать рекомендации по выбору диаметра шахты и формы газоотражателя, а также выяснить, как влияют размеры шахты на нагрев корпуса ракеты при движении ее в шахте.

В декабре 1958 г. началось исследование аэродинамических свойств ракеты при движении ее в шахте с использованием модели в 1/20 натуральной величины ракеты «Минитмен» (диаметр первой ступени составлял 83 мм).

Исследования производились с помощью сжатого азота, который подавался в переднее днище модели шахты, имитируя протекающие при пуске процессы в шахте. Было проведено около 2200 испытаний, при этом изменялась конфигурация модели шахты, ее диаметр и угол наклона ракеты в шахте. Эти опыты позволили определить аэродинамические силы, действующие на ракету в шахте, а также получить некоторые сведения о конструкции газоотражателей.

Полученная информация позволила перейти к исследованию процессов, протекающих в шахтах, на модели в 1/3 натуральной величины. Цикл «горячих» испытаний из 15 опытных пусков, проведенный в феврале – апреле 1959 г., был наиболее важным и результативным, так как удалось измерить такие важные параметры, как давление, температуру, акустическое давление, вибрацию, теплоизлучение и напряжение в различных точках шахты. Эти данные, обработанные с помощью ЭВМ, позволяли судить о теплопередаче, напряжениях, возникающих в корпусе ракеты и шахты, акустическом поле и ударной волне в шахте.

Испытания производились со связкой из четырех твердотопливных ракет, которые имитировали первую ступень ракеты. Модель шахты в виде цилиндра, выполненного из листовой стали толщиной 6 мм, располагалась горизонтально. Один торец модели шахты закрывался сменным газоотражателем, конфигурация и толщина которого менялась в зависимости от цели опыта, другой был открыт. Внутри модели шахты находилась балка, по которой могла перемещаться модель ракеты после запуска двигателей. Для охлаждения внутреннего объема модели шахты через отверстия газоотражателя впрыскивалась под давлением вода. В течение трехсекундной работы двигателя производилось около 140 измерений.

Проведенные к концу 1959 г. испытания позволили, по мнению специалистов США, накопить ценные сведения по проблемам пуска ракет с большой силой тяги из шахты. С одной стороны, они дали положительный ответ на вопрос о возможности пуска ракет из шахт, с другой – предопределили выбор основных размеров экспериментальных шахт, сооруженных на авиабазе Эдвардс, для проведения дальнейших исследований (решение о строительстве испытательного комплекса было принято в 1959 г.).

Определение оптимального диаметра шахт на этом этапе испытаний стало задачей первостепенной важности. От размеров шахты прежде всего зависела ее стоимость, так как уменьшение диаметра до возможно допустимого сокращало объем строительных работ (в том числе и за счет уменьшения объема вырытого грунта), снижался расход материала, необходимого для строительства шахты. Правильность выбора оптимального диаметра шахты была в то время важным фактором и по той причине, что в конце 50-х годов намечалось построить от 800 до 2600 шахт для ракет «Минитмен».

В конце 50-х годов считали, что для пуска ракет «Минитмен» принципиально возможно использование трех типов шахт:

- U-образная шахта. Ракету предполагалось помещать в одном рукаве шахты; при пуске ракеты газы двигателя, изменив направление движения в колене шахты, выбрасываются в атмосферу из второго рукава.

- Шахта с концентрическим газоходом. В этом случае ракету предполагалось помещать в концентрический стакан внутри шахты; газы двигателя, проходя между наружной стенкой стакана и стенкой шахты, выбрасываются в атмосферу. В шахте предусматривалось использование газоотражателя.

- Простая шахта (с полуактивным воздействием газов на ракету). Газы двигателя выбрасываются в атмосферу, проходя между боковыми поверхностями шахты и ракеты (при этом также предусматривалось использование газоотражателя).

В 1959 году большое внимание было уделено изучению процессов, сопровождающих пуск ракеты из простой шахты, так как, по мнению американских специалистов, расходы на ее строительство были минимальными, а схема пуска была наиболее простой. Однако технология строительства такой шахты была более сложной.

С учетом приведенных соображений, было решено сначала провести исследовательскую работу по пуску ракет из простой шахты и, если не удастся получить нужные результаты, приступить к разработке U-образной шахты или шахты с концентрическим газоходом. Испытания на авиабазе Эдвардс, назначенные на 15 сентября 1959 г., должны были дать ответ на эти вопросы.

Исследовательский комплекс на авиабазе Эдвардс включал две шахты, а также вспомогательные сооружения и оборудование для проведения испытаний.

Ранее проведенные модельные испытания и расчеты показали, что допустимый диаметр шахты должен быть в пределах 3,66-4,88 м. Однако в действительности диаметр шахты был сделан намного больше – 8 м для обеспечения доступа в шахту, а также для возможности изменять диаметр шахты в процессе испытаний с помощью вставных тюбингов. Зазор между корпусом ракеты и стенкой шахты изменялся от 0,92 до 1,52 м, а глубина шахты составляла 26 м.

Программа испытаний шахт на авиабазе Эдвардс включала пуск 18 ракет, что, по мнению американских экспертов, было достаточным для определения возможности пуска ракет из простой шахты и ее основных размеров. Однако первые шесть пусков, оказавшиеся удачными, дали ответ на многие вопросы.

После шестого пуска программа испытаний была пересмотрена в сторону уменьшения числа пусков. Было решено произвести еще два пуска и, если они окажутся успешными, завершить программу. Седьмой и восьмой пуски тоже оказались удачными, поэтому испытания были прекращены.

В результате испытаний специалисты пришли к выводу, что внутренний диаметр шахты должен быть равен 3,66 м, а глубина 23,8-24,5 м. Эти размеры учитывали возможность пуска не только разработанной к тому времени ракеты «Минитмен-1», но и увеличение габаритов ракет «Минитмен» при создании последующих модификаций. Дальновидность этого решения подтвердилась после разработки ракеты «Минитмен-2», которая оказалась длиннее ракеты «Минитмен-1» почти на 1,2 м.

Проведенные испытания позволили также приступить к детальному конструированию шахты и ее элементов, например защитной крышки. В то время предлагалось использовать для открывания крышки избыточное давление газов двигателя ракеты в полости шахты при ее пуске и противовесы.

Опасность самопроизвольного открытия крышки и разгерметизации шахты при воздействии ударной волны ядерного взрыва предопределила разработку сдвигающейся в сторону крышки, как в шахте для ракеты «Титан-2», но крышка шахты для ракеты «Минитмен» имела значительные отличия по массе, габаритам, а также в силовом приводе ее открывания.

Если крышка шахты для ракеты «Титан-2» имела электрический силовой привод, то открывание крышки шахты для ракет «Минитмен» с целью повысить надежность этой операции было решено выполнить баллистическим методом – с помощью порохового аккумулятора давления.

Пороховой аккумулятор давления служил в качестве силового привода канатно-блочной системы открывания крышки. Он содержал эффективный заряд на основе нитрата алюминия массой около 1,2 кг.

Необходимо отметить, что в то время у американских специалистов еще не существовало единого мнения о величине усилия, необходимого для сдвига крышки. Однако в отношении того, что механизм открывания должен обеспечить надежное смещение крышки на необходимое для успешного пуска ракеты расстояние даже при нахождении на ее пути посторонних предметов, оказавшихся в результате ядерного взрыва (камней, деревьев и т. п.), разногласий не было. Считалось также, что механизм должен обеспечивать сдвиг крышки и в случае ее примерзания к оголовку шахты или нахождения на ее поверхности слоя снега или грунта. Исходя из сказанного, одни эксперты считали, что необходимое усилие сдвига крышки равно 1575х103 Н, другие – 72х104 Н.

Основные направления работ по разработке наземного оборудования ракетных комплексов «Минитмен»

1961-1963 годы в развитии ракетного комплекса «Минитмен» характерны прежде всего интенсивным строительством первых боевых шахтных комплексов и поисками путей их совершенствования.

В этот период продолжались работы по созданию транспортера-установщика, велись поиски эффективных путей борьбы с коррозией в шахтах (при этом особое внимание уделялось вопросам поддержания определенного температурно-влажностного режима и вентилирования сооружений стартового комплекса), отрабатывалось проверочно-пусковое оборудование, обсуждались варианты оптимального размещения шахт и постов управления с учетом возможного ядерного удара, производились многочисленные расчеты конструкций шахт с учетом сейсмических нагрузок.

На постройку 10 шахт и поста управления было отведено около 7 месяцев. Через год после начала строительства в них были размещены ракеты. В декабре 1962 г. первые ракеты «Минитмен» были приняты на вооружение. При этом было объявлено, что готовность к пуску ракет «Минитмен» составляет 32 с (против 1-2 мин ракет «Титан-2»).

В конце 1962 – начале 1963 г., как сообщалось в зарубежной печати, в США было принято на вооружение 150 ракет «Минитмен». Еще 650 ракет были развернуты в 1963-1964 гг., а к апрелю 1967 г. в США находилось на вооружении 1 тыс. ракет «Минитмен-1» и «Минитмен-2».

Фактическая стоимость ракеты «Минитмен-1», по данным зарубежной печати, составила 1,5 млн. дол. с головной частью, 2 млн. дол. с головной частью и шахтой и более 4 млн. дол. с учетом стоимости наземного оборудования и пункта управления (отнесенной к одной ракете).

Изучение новых способов пуска ракет в США

Совершенствование наземно-пускового оборудования для ракет «Минитмен» была в центре внимания американских специалистов.

Первые работы в этом направлении были проведены в связи с модернизацией наземного оборудования для новой ракеты «Минитмен-2», поступление которой на вооружение планировалось в 1965-1966 гг.

Модернизация коснулась пункта управления комплексами, оголовка пусковых шахт, антенн управления. Особое внимание было уделено улучшению прокладки кабелепроводов и разработке средств их защиты от перенапряжения при возможных ядерных взрывах.

В середине 60-х годов зарубежные специалисты обращаются к изучению новых способов пуска ракет.

При пусках с обычных ПУ количество топлива, расходуемого для подъема ракеты с пускового стола и для сообщения ей скорости до 150-300 м/с, составляет, по подсчетам американских экспертов, 20-40% стартовой массы ракеты.

В связи с тем что в США велись разработки новых ракет с большими габаритами и массой, этот недостаток обычного пуска вызывал большие затруднения.

Для экономии топлива при старте американские специалисты проводят интенсивные исследования по применению так называемого холодного старта (активного пуска), первые попытки применения которого были рассмотрены в гл. 2.

В результате та же ракета получает возможность поднять большую полезную нагрузку или пролететь на большее расстояние по сравнению с ракетой, пущенной обычным способом.

Холодный старт наряду с этим имеет другие преимущества: 1) исключаются повреждения шахты от воздействия газовой струи двигателя и, следовательно, отпадает необходимость ремонта шахты; 2) уменьшаются тепловые и силовые нагрузки на ракету; 3) исключается необходимость применения газоходов и появляется возможность более полно использовать объем шахты; 4) увеличивается устойчивость и управляемость ракеты при выходе из шахты.

Проблемы пуска, в том числе новые способы пуска, привлекали внимание американских специалистов в это время еще и потому, что предстоящее снятие в 1965 г. с вооружения 72 ракет «Атлас» и 54 ракет «Титан-1» поставило вопрос о дальнейшем использовании освободившихся шахт.

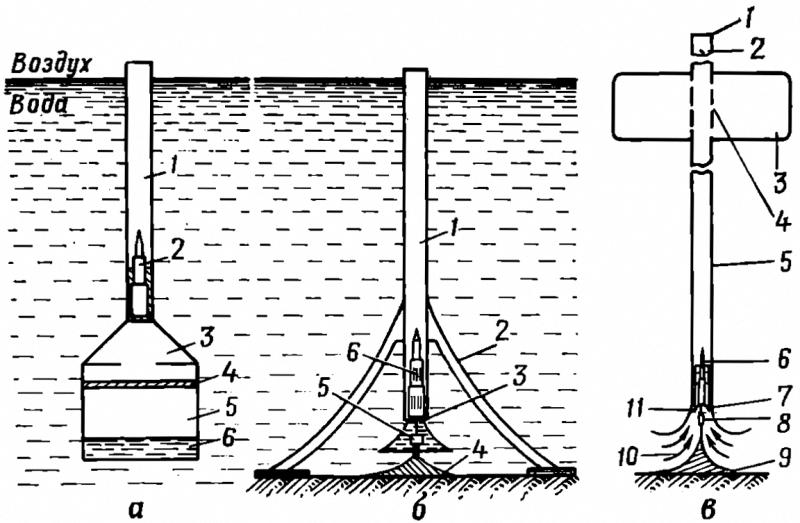

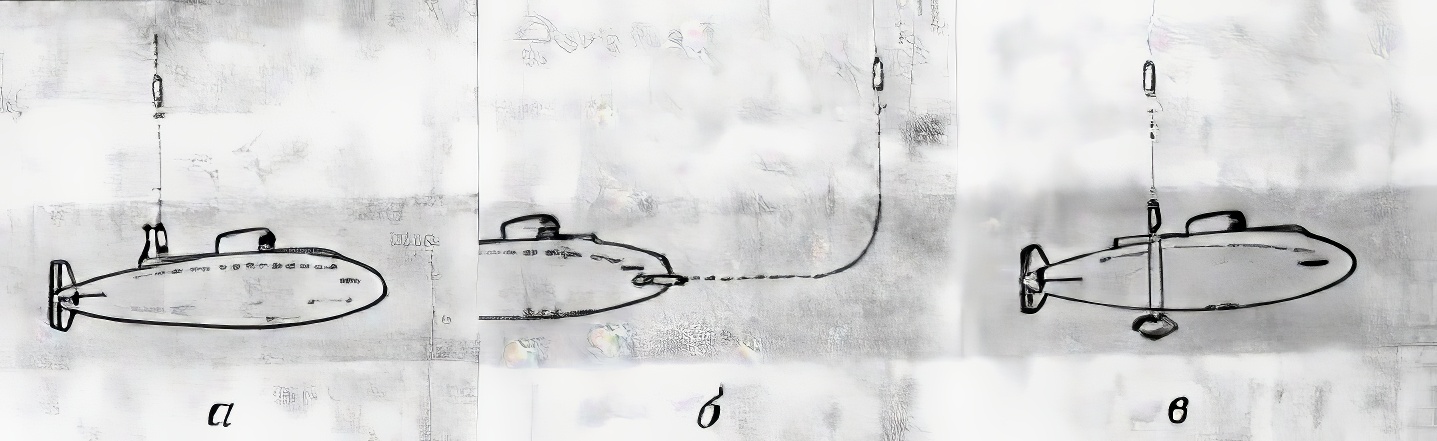

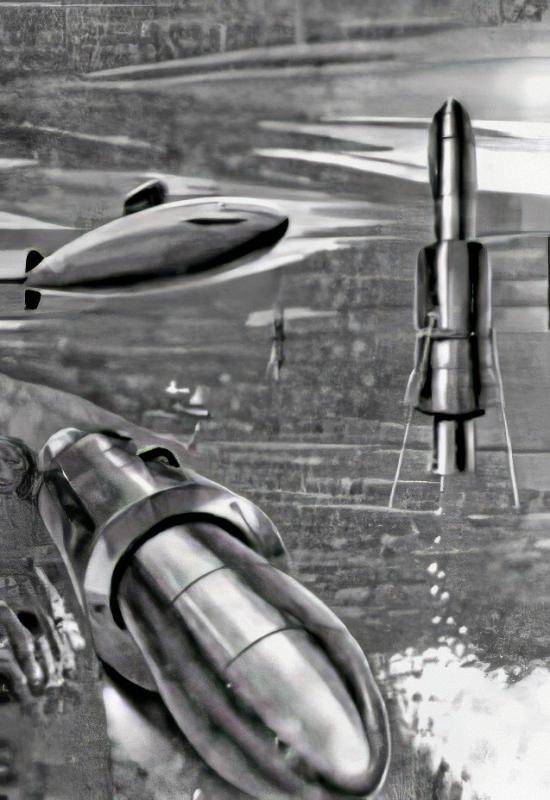

Для пуска ракет предполагалось использовать потенциальную энергию окружающей среды, например энергию воды или воздуха. С этой целью исследуются ПУ трех видов (рис. 44): водно-воздушные, водяные и воздушно-вакуумные.

|

Водно-воздушная ПУ состоит из установленных в воде пусковой трубы и двух камер, разделенных диафрагмой. При нагнетании воздуха в нижнюю камеру уровень воды в ней несколько понижается, а возросшее давление разрушает диафрагму. В результате в обеих камерах давление воздуха резко понижается, что вызывает подъем водяного столба, под воздействием которого ракета начинает двигаться вверх по трубе.

Исследования в этой области показали, что такая ПУ с пусковой трубой длиной 261 м и диаметром 3 м позволяет получить для ракеты типа «Атлас» постоянное ускорение до 10

Водяная ПУ состоит из пусковой трубы, опорного элемента, основания и пускового стола, на котором ракета устанавливается в специальном поддоне. Перед пуском вода откачивается из пусковой трубы. За счет разницы гидростатических давлений ракета в момент ее освобождения от пускового стола начинает двигаться вверх по пусковой трубе, при этом может быть получен импульс большой силы, зависящий от гидростатического давления, действующего на поддон, и давления окружающей среды. По мере наполнения пусковой трубы водой ускорение ракеты быстро уменьшается.

Американские специалисты считали, что применение водяной ПУ нецелесообразно при скорости выбрасывания ракеты выше 30,5 м/с.

Воздушно-вакуумная установка представляет собой частично вакуумированную пусковую трубу, в которой ракете сообщается скорость за счет разности давлений в трубе и атмосферного давления на поддон ракеты. Поддон оборудован вакуумным уплотнением и механизмом для освобождения ракеты при пуске. .

В зарубежной печати сообщалось, что воздушно-вакуумная установка позволит получать значительную экономию топлива и может быть использована для пуска ракет различных размеров и массы за счет изменения степени вакуума в пусковой трубе и массы поддона, с тем чтобы максимальные перегрузки были в допустимых пределах.

Тем не менее подобные установки с использованием атмосферного давления рекомендовались для пуска ракет с массой до 5-7 т. Для ракет с массой больше 30-35 т считалось целесообразным применять систему пуска со сжатым газом (по типу пуска ракеты «Поларис»).

В верхней части пусковой трубы находится расширительная камера, которая сводит к минимуму потери скорости ракеты за счет сжатия оставшегося в трубе воздуха.

После того как прорывается вакуумное уплотнение поддона, атмосферный воздух, попадающий в пусковую трубу, ударяет по ракете, заставляя ее двигаться.

Для уменьшения интенсивности удара пусковая труба удлиняется за пределы расширительной камеры, образуя ударопоглощающую камеру. Длина этой камеры зависит от величины вакуума и объемов расширительной камеры и пусковой трубы.

Американские специалисты считали, что пуск ракет с помощью воздушно-вакуумной установки по сравнению с обычным пуском позволит как бы увеличить массу топлива на 50% или полезной нагрузки на 30%. Кроме того, нахождение ракеты в пусковой трубе позволит поддерживать в ней определенные климатические условия.

Наряду с достоинствами в зарубежной печати сообщалось о недостатках холодного старта: 1) дополнительные расходы на изготовление поддона; 2) необходимость обеспечения высокой надежности отделения поддона и запуска двигателя после выхода ракеты из шахты; 3) необходимость принятия мер для предотвращения сноса ветром выброшенной из шахты ракеты.

Американские специалисты в середине 60-х годов считали, что будущее БРДД связано с применением твердотопливных ракет, поэтому велись интенсивные работы по модернизации ракет «Минитмен». Считалось, что диаметр ракет должен быть 3,96 м или 3,05 м.

Принимая во внимание, что затраты на создание наземно-пускового оборудования и строительство новых шахт весьма высоки, в США предлагались проекты использования шахт для ракет «Атлас F», «Титан-1», для перспективных ракет с учетом новых способов пуска.

Считалось, что шахты для ракет «Атлас F» и «Титан-1» относительно легко могут быть приспособлены под перспективные ракеты диаметром 3,96 м, в то время как шахты для ракет «Минитмен», по всей вероятности, позволят поместить ракеты диаметром 3,05 м.

Предлагалось также размещать в шахтах для ракет «Атлас F» ракеты «Титан-2» с желатизированным топливом, для перекачки которого можно было использовать заправочное оборудование ракет «Атлас F».

В середине 60-х годов для выброса БРДД из шахты было предложено два способа: с помощью вспомогательных ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) и двигателя первой ступени ракеты.

В июне 1965 г. на авиабазе Ванденберг был произведен эксперимент по выбросу из шахты модели ракеты с помощью РДТТ. Модель имела массу 160 т (примерно в пять раз больше стартовой массы ракеты «Минитмен-1»), длину 21 м, диаметр 3,05 м.

В шахте модель устанавливалась на поддон массой 3,2 т и высотой 1,5 м (диаметр его был чуть меньше диаметра шахты). Модель центрировалась в шахте с помощью башмаков.

Газы РДТТ, накапливаясь под поддоном, действовали на него, выталкивая вместе с моделью.

В 1965 году, по сведениям зарубежной печати, были разработаны рекомендации по использованию двигателя первой ступени для выброса ракеты из шахты.

Для этого двигатель должен был выполняться так, чтобы при выбросе происходило горение 60% топливного заряда. Как и в предыдущем случае, истекающие газы будут действовать на поддон, выталкивая ракету с нарастающим до 3 ускорением.

После выброса на высоте около 15 м должно начаться горение всего заряда, в результате чего тяга двигателя достигнет расчетного значения.

Предложенные способы пуска были обусловлены тем, что диаметры ракеты и шахты должны составлять 3,05 и 3,66 м соответственно. Однако расчеты показали, что боковой зазор между ракетой и шахтой, равный 0,3 м, не обеспечит свободного выхода газов двигателя, в результате чего температура, давление и вибрация в шахте могут превысить допустимые пределы.

Хотя использование старых шахт давало большие преимущества, американские специалисты все же пришли к выводу, что для перспективных ракет следует создавать новые шахты, так как существовавшие ШПУ обладали малой защищенностью от ядерного оружия.

Работы по повышению живучести ракетных комплексов «Минитмен»

В общем плане развития стратегического ракетного оружия обеспечению живучести ракетных комплексов американские специалисты отводили важное место.

В зарубежной печати в середине 60-х годов предлагались многочисленные способы решения этой проблемы: строительство специальных защитных сооружений, создание средств активной обороны, оборудование ложных стартовых комплексов (с перестановкой боеголовок), создание стационарной подводной ПУ (проект «Гидра»), переход на подвижные ПУ и др.

Одна из первых идей в этой области, известная под названием «Шел гейм» (игра в щели), была выдвинута в начале 1964 г. и предусматривала развертывание большого количества несложных по конструкции твердотопливных ракет (например, «Минитмен»), находящихся в пусковых шахтах.

Отличительной особенностью этой идеи являлось то, что не все ракеты в шахтах должны были иметь боеголовки. Их предлагалось переставлять с одной группы ракет на другую, чтобы противник не мог точно определить, в каких ШПУ находятся ракеты с боеголовками.

В этом случае транспортировалась не вся ракета, а только ее боевая часть, что, конечно, было менее сложным делом, так как, например, масса боеголовки ракеты «Минитмен-1» около 0,6 т, тогда как масса ракеты около 30 т.

Более глубокое изучение этой идеи показало, что ее воплощение может быть эффективным при использовании боеголовок с большей массой, что позволит уменьшить общее количество ракет и, следовательно, уменьшить объем работ по перестановке боеголовок и стоимость работ по их смене. Сокращение числа шахт уменьшит также затраты на строительство.

Средствами активной обороны должны были являться местные средства противоракетной обороны, предназначенные для перехвата головных частей, которые могут угрожать стартовым комплексам.

Из всех способов обеспечения живучести ракетных комплексов предпочтение в СШД было отдано усилению конструкции шахт.

В феврале 1968 г. командование ВВС США объявило о намерении разработать так называемые сверхзащищенные шахты для размещения в них прежде всего ракет «Минитмен-3».

Предполагалось создать шахты большой прочности, способные выдерживать воздействие поражающих факторов близкого ядерного взрыва (по мнению специалистов США, сооружение шахт в скальных породах позволяло увеличить их защищенность в десять раз). Они должны были строиться с таким расчетом, чтобы допускали хранение и пуск ракеты, которую в будущем предполагалось принять на вооружение вместо ракеты «Минитмен-3» (например, ракеты типа WS-120A, работы по созданию которой уже велись в то время). Таким образом, сверхзащищенная шахта по своему назначению должна была быть универсальной.

Как отмечалось в зарубежном печати, сверхзащищенные шахты должны были обеспечить непоражаемость ракет в 70-х годах с учетом совершенствования ракетного оружия.

К осуществлению программы создания сверхзащищенных шахт (проект «Хард Рок») в США практически приступили с августа 1968 г., когда ВВС США заключили контракт для разработки сверхзащищенной шахты.

Согласно контракту фирма должна разработать и испытать прототип сверхзащищенной шахты и наземно-пусковое оборудование. Шахта должна была выдерживать давление во фронте ударной волны около 210 кгс/см2, т. е. в 10 раз больше, чем допускали построенные шахты.

После испытаний должно было быть принято окончательное решение о целесообразности развертывания сети сверхзащищен-ных шахт. Строительство прототипа шахты планировалось начать в конце 1971 г. и закончить через год.

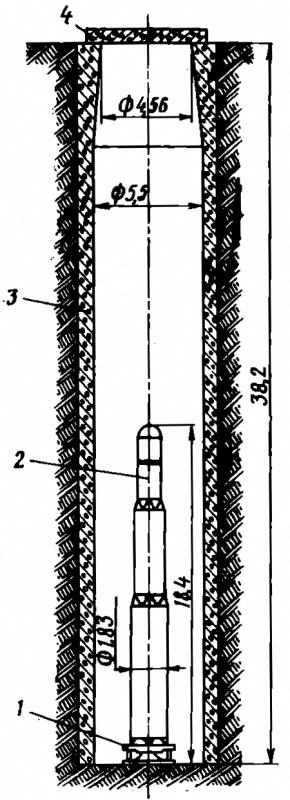

Так как перспективная ракета должна была по размерам быть больше, чем ракета «Минитмен», то шахту предполагалось выполнить глубиной 38-40 м и диаметром 5,5 м (рис. 45). Их предполагалось сооружать в твердом скалистом грунте в стороне от ракетных баз, но на минимально возможном удалении, чтобы облегчить обеспечение и техническое обслуживание ракет. Предполагалось, что из этой шахты можно будет осуществлять пуск ракеты как при непосредственном запуске двигателя ракеты в шахте, так и за счет энергии какой-либо системы, выбрасывающей ракету из шахты, т. е. применить холодный старт. Однако конкретный способ пуска не был определен.

|

Подготовительные работы по созданию сверхзащищенной шахты включали изучение вопросов оптимального предела защищенности шахт, который в значительной мере зависел от геологического строения территории. В связи с этим в США интенсивно проводилось исследование физико-механических свойств различных грунтов и велись поиски возможных районов расположения сверхзащищенных шахт.

Было изучено около 20 районов, где могли бы быть построены сверхзащищенные шахты. Выводы о возможности строительства шахт в каждом конкретном районе делались на основе свойств скального грунта – однородности, предела прочности, отсутствия трещин и др. Исследования показали, что в США имеется сравнительно мало районов, пригодных для размещения сверхзащищенных шахт.

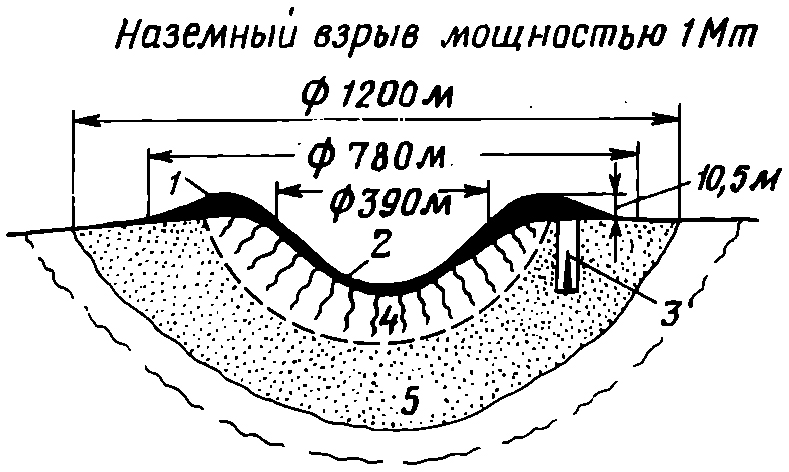

Большие затруднения в осуществлении проекта «Хард Рок» вызывались недостатком информации о воздействии ядерного взрыва на шахтное сооружение. Произведенный в США в августе 1969 г. подземный ядерный взрыв позволил получить, по мнению американских экспертов, важные сведения по распределению избыточного давления, границам зоны сплошных разрушений, образованию воронок и завалов, а также сделать выводы по количеству энергии, передаваемой в грунт при наземном взрыве (рис. 46).

В результате испытаний стало ясно, что разрабатываемая шахтная пусковая установка будет находиться в более неблагоприятных условиях, чем предполагалось, так как фирма-разработчик ошиблась в определении ожидаемых значений поражающих факторов ядерного взрыва.

Вновь проведенные расчеты нагрузок на сверхзащищенную шахту с учетом возможного КВО существующих БРДД вероятного противника показали, что если шахта и выдержит сейсмические и ударные нагрузки от ядерного взрыва, то не меньшую опасность будут представлять разлетевшиеся обломки скалы, которые могут завалить крышку шахты. В связи с этим открывание крышки стала одной из основных и трудно разрешимых задач в создании шахт по проекту «Хард Рок».

Американские специалисты отмечали, что возможны не только завалы крышки на десятки метров, но и сваливание значительного количества грунта в шахту при открывании крышки и даже столкновение с нагроможденными осколками скалы при движении ракеты после выхода из шахты.

|

В сентябре 1969 г. был заключен контракт на разработку новой быстро открывающейся крышки для сверхзащищенных шахт. Были предложены два варианта конструкции крышки. По первому варианту над крышкой должен устанавливаться горизонтальный экран, с помощью которого при ее открывании предполагалось отбрасывать в сторону грунт, упавший на него при ядерном взрыве. По другому варианту крышка должна была выполняться в виде поршня, перемещаемого в вертикальном направлении для прорезания слоя наваленного грунта. Однако эти идеи в связи с последующей отменой проекта «Хард Рок» не нашли реализации.

Немаловажным обстоятельством, сдерживающим осуществление проекта «Хард Рок», считалась невозможность создания условий, близких к реальным, для испытания шахты с целью получить достоверную информацию о ее защитных свойствах.

Проект испытания полномасштабного прототипа сверхзащищенной шахты, предусматривающий совместную имитацию нагрузок, создаваемых как воздушной ударной волной, так и колебаниями грунта, не был одобрен в ноябре 1969 г. ВВС США. По мнению экспертов, проведение испытания по предложенной программе не дали бы достоверных данных о нагрузках и кинематике колебания шахты, так как условия испытания и воздействие настоящего взрыва не адекватны.

В связи с возникшими принципиальными трудностями осуществления проекта «Хард Рок» дальнейшая его судьба в конце 1969 г. оставалась неясной. Несмотря на заявление командования ВВС США о планировании проведения испытаний сверхзащищенных шахт в 1972 г., эксперты считали, что в дальнейшем программа не будет осуществлена ввиду ее неперспективности, вызванной прежде всего резким уменьшением КВО и увеличением мощности боеголовок БРДД вероятного противника.

В США считали, что если и удастся решить проблемы усиления прочности шахты и надежного открывания ее крышки, то останутся еще неразрешенными вопросы защиты электрооборудования шахт от сильного электромагнитного излучения, возникающего при близком ядерном взрыве. Кроме того, уже в ранней стадии работ по проекту «Хард Рок» высказывались сомнения в наличии на континентальной части США значительных по площади скальных районов, пригодных для размещения требуемого количества (около 1000) сверхзащищенных шахт.

Не последнюю роль на отрицательное отношение экспертов США к проекту «Хард Рок» оказала большая стоимость разработки и строительства сверхзащищенных шахт.

В связи с этим отдельные представители ВВС и промышленности США в конце 1969 г. признавали, что программа «Хард Рок» была «ошибочной с первых дней» и «надо начинать все сначала». Однако только в августе 1970 г. в США было официально объявлено о прекращении работ по проекту «Хард Рок».

Проект «Хард Рок» представляет интерес еще и тем, что в процессе работы над ним в июле 1969 г. было объявлено о разработке проекта под условным названием «Бримстон» (Сера). По этому проекту пуск ракет должен был осуществляться из сверхзащищенных шахт глубиной 300-900 м.

Для этой цели предлагалось использовать заброшенные серные шахты, связанные между собой туннелями.

Использование серных шахт было предложено в рамках проекта «Хард Рок», чтобы, как считали в США, еще больше повысить интерес ВВС к этому проекту.

Основное преимущество такого способа пуска заключалось в возможности использования существовавших рудников, что должно было уменьшить стоимость ракетного комплекса и обеспечить его защиту при ядерном нападении. Отмечалось, что подобные заброшенные шахты имеются в различных районах США. Только в одном из районов Северного Мичигана имелось свыше 16 000 км подземных туннелей в районе 65x120 км.

Интересно отметить, как американские специалисты предлагали осуществлять пуск ракет с использованием серных шахт и туннелей. Ракета должна была храниться в туннелях и при необходимости пуска транспортироваться к вертикальному стволу шахты, приспособленному для пуска ракет, где должна была производиться установка ее в вертикальное положение. Непосредственный пуск ракеты должен был осуществляться или включением основного двигателя первой ступени или каким-либо другим способом. Однако этот проект не был практически реализован и не повлиял на мнение экспертов США о проекте «Хард Рок».

В связи с прекращением работ по сверхзащищенным шахтам с начала 1970 г. в США интенсивно изучались другие возможные средства и методы защиты стартовых позиций ракет «Минитмен».

Способы повышения живучести ракетных комплексов, предложенные в конце 50-х и середине 60-х годов, претерпели некоторые изменения. Наиболее реальными из них считались следующие:

- Периодическая перевозка ракет с одной группы стартовых позиций на другую, чтобы затруднить противнику определение действительного местонахождения ракет, находящихся в готовности к пуску (стартовые позиции без ракет являлись ложными). Как видно, это предложение было дальнейшим развитием проекта «Шел гейм».

- Строительство стартовых ракетных комплексов с ограниченной подвижностью (с базированием ракет в укрытиях гаражного типа, построенных в районе стартовых позиций).

- Создание подвижных ракетных комплексов на самоходных шасси.

- Усиление защищенности построенных шахт их модернизацией.

- Создание средств противоракетной обороны. Некоторые способы повышения живучести стартовых позиций БРДД приведены на рис. 47.

|

В сентябре 1970 г. американские специалисты пришли к выводу, что из всех рассмотренных способов повышения живучести ракетных комплексов «Минитмен» наиболее приемлемым для практической реализации является способ усиления защищенности шахт.

Осуществление этого способа, как отмечалось в зарубежной печати, давало по сравнению с другими следующие преимущества:

- модернизация существующих шахт позволяет повысить их защищенность не менее чем в 2-3 раза;

- к выполнению программы упрочнения шахт можно было приступить практически немедленно, а на ее реализацию требовалось около пяти лет (специалисты США считали, что возможно повысить защищенность всех шахт с учетом предполагаемого увеличения мощности ядерных боеприпасов и точности и.х доставки).

Однако эта программа была дорогостоящей. Так, стоимость упрочнения одной шахты (с заменой части оборудования шахты) оценивалась в 1 млн. дол., а на переоборудование 1000 шахт требовалось 0,6-1 млрд. дол.

Первоначальный этап программы предполагал обоснование методов и путей инженерной защиты оборудования шахты и командного пункта от действия поражающих факторов близкого ядерного взрыва большой мощности. Практическая реализация программы должна была начаться в 1972 г.

В декабре 1970 г. в США было официально объявлено о намерении повысить защищенность шахт для ракет «Минитмен» путем их упрочнения. В дальнейшем конструктивную защиту шахт предполагалось дополнить защитой стартовых позиций средствами ПРО.

Такое решение, по мнению американских экспертов, было принято потому, что другие способы повышения живучести комплексов считались неэффективными.

В зарубежной печати отмечалось, что перевозка ракет с одной группы стартовых позиций на другую потребовала бы значительных затрат на строительство дополнительных ШПУ, эксплуатацию подвижного состава и шахтных сооружений.

Использование подвижных и с ограниченной подвижностью (с базированием в гаражах-укрытиях) ракетных комплексов было связано, считалось за рубежом, с необходимостью соответствующего тылового обеспечения и решения вопросов оптимальной дислокации. Кроме того, применение подвижной ПУ на самоходном шасси ограничивает размеры ракеты, и поэтому для достижения дальности порядка 10 тыс. км и более необходимы совершенные двигатели.

Так, в конце 60-х годов американские специалисты пришли к выводу, что с точки зрения сохранности ракетного комплекса при внезапном применении противником ядерного оружия следует рассредоточивать гараж-укрытие для комплекса и стартовые позиции, с которых будет производиться пуск. Но такое рассредоточение увеличивало время выдвижения комплекса на одну из позиций. Если учесть, что в 1972 г. располагаемое время для пуска стратегических ракет с целью нанести ответный удар составляло, по подсчетам американских специалистов, около 7 мин, то для разворачивания таких комплексов могло не хватить времени. Уменьшение же расстояния между гаражом-укрытием и стартовыми позициями вело к необходимости их упрочнения, что было нерационально.

В отношении развития подвижных ракетных комплексов на самоходных шасси в зарубежной печати высказывались следующие соображения. Если эти комплексы большую часть времени будут без движения, потребуется их эффективное рассредоточение на большой площади, что вызовет определенные трудности. Если они будут в движении, возникнут проблемы защиты окружающей среды от возможного радиоактивного заражения (например, в случае повреждения боевой части), скрытия их от агентурной сети противника, предохранения от возможных диверсий и т. п.

Что касается обеспечения требуемой точности наведения, то, по мнению американских специалистов, достигнутые в то время успехи в области создания систем наведения БРДД позволяли успешно решить эту проблему.

В настоящее время за рубежом среди различных концепций обеспечения мобильности стратегических баллистических ракет с целью снизить их уязвимость наиболее перспективной считается создание ракет, пускаемых с самолета.

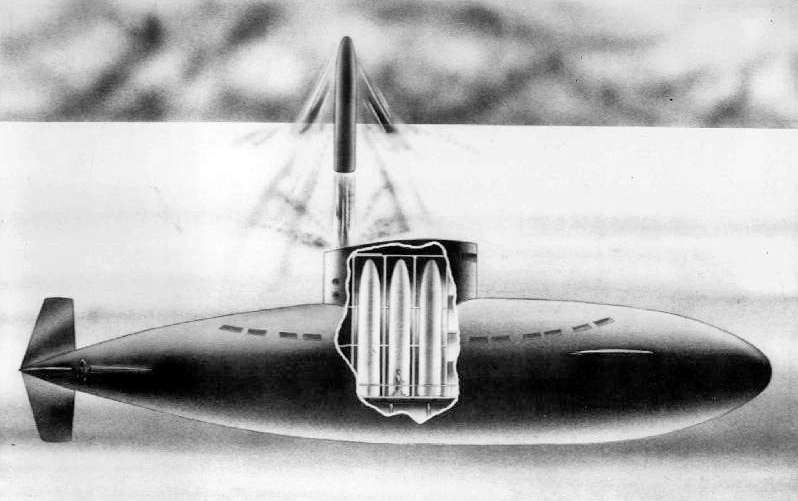

Так, ВВС США в 1974 г. успешно осуществили пуск БРДД «Минитмен» из заднего люка реактивного транспортного самолета С-5А. Эти испытания преследовали цель разместить в будущем на самолетах определенное число ракет дальнего действия.

Было предложено модифицировать самолет МС-747 (на базе транспортного самолета 747) со взлетной массой приблизительно 400 т, который может нести четыре ракеты общей массой 181 т. Указывалось, что дальность полета ракет около 11 тыс. км и их пуск должен осуществляться при горизонтальном полете самолета-носителя. Точности наведения таких ракет, по утверждению специалистов, с учетом существующей техники может быть сохранена на уровне точности стратегических ракет, базирующихся в шахтах.