|

|

|

|

|

|

|

|

|

Под общ.ред. А.В.Дегтярева

Днепропетровск 2011

Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

На этой странице сайта:

* * *

ЯНГЕЛЬ И НИИ-88 К началу 50-х годов НИИ-88 состоял из научно-исследовательских отделов (аэродинамики, прочности, материаловедения и др.) и конструкторских бюро, в том числе ОКБ-1 по разработке баллистических ракет дальнего действия, которое возглавлял Сергей Павлович Королев. Институт имел два филиала, опытный завод, экспериментальные цехи. Вот в этот-то институт, которому было суждено стать альма-матер советской ракетно-космической техники, и был направлен опытный авиационный конструктор, выпускник Академии авиационной промышленности 38-летний Михаил Кузьмич Янгель. Самобытность и смелость конструкторского мышления при решении конкретных задач, демократичность в отношениях с коллегами, подкрепленные огромной работоспособностью, позволили Михаилу Кузьмичу не только быстро освоиться с новой работой, но и проявить себя неординарным инженером. Однако был момент, когда он чуть было не вернулся в авиацию. В связи с получением правительственного задания на разработку стратегических бомбардировщиков Министерство авиационной промышленности обратилось в правительство с просьбой вернуть на авиапредприятия выпускников своей академии М. К. Янгеля и С. О. Охапкина. И 18 мая 1951 г. Совет Министров СССР выпустил постановление об их откомандировании из института. Но Михаил Кузьмич уже так проникся и увлекся новыми задачами, что апеллировал к министрам авиационной промышленности и вооружения М. В. Хруничеву и Д. Ф. Устинову, обосновывая нецелесообразность своего возвращения на работу в авиацию. Руководство НИИ-88 также не смирилось с решением Совета Министров. В результате Янгель остался работать в институте. Круг работ, выполнявшихся отделом М. К. Янгеля, был достаточно широк: требовались приборы систем управления – рулевые машинки, рулевые агрегаты, пульты для их испытаний, рулевые потенциометры. В рамках отдела разрабатывались и проходили испытания датчики телеизмерений приборов системы управления, а также изготавливались опытные образцы приборов – суммирующие гироскопы, пульты для горизонтальных и вертикальных испытаний приборов систем управления. Первыми шагами Михаила Кузьмича в области ракетной техники были разработка и испытания приборов системы управления ракеты Р-2. Авторитет Янгеля рос буквально на глазах. Уже 31 июля 1951 г. приказом Д. Ф. Устинова он был назначен заместителем Главного конструктора С. П. Королева, а 16 мая 1952 г., после того, как тогдашний директор института К. Н. Руднев занял пост министра вооружения, – третьим директором НИИ-88 (первым был Л. Р. Гонор). Несколько позже, 27 июля 1952 г., в соответствии с существовавшим положением Михаил Кузьмич был утвержден председателем Научно-технического и Ученого советов института. Стоит назвать их членов, впоследствии прославивших отечественную науку и технику: С. П. Королев, В. П. Бармин, А. М. Исаев, В. И. Кузнецов, В. П. Мишин, Н. А. Пилюгин, Ю. А. Победоносцев, М. С. Рязанский, Д. Д. Севрук, М. К. Тихонравов, Б. Е. Черток и ряд других видных ученых и конструкторов. Коллектив НИИ-88 во главе с М. К. Янгелем выполнял важные работы, определившие на многие годы перспективу развития РКТ как в военных, так и в мирных целях. Будучи директором института, М. К. Янгель не только сумел четко организовать производственные, конструкторские и научно-исследовательские работы, но и с большой прозорливостью поддержал новые направления развития ракетной техники, которые впоследствии доказали свою актуальность. Так, в апреле 1953 г. на заседании президиума Ученого и Научно-технического советов была обсуждена и одобрена инициатива инженера В. А. Ганина об использовании ракет дальнего действия для стрельбы по наземным и морским целям с подводных лодок со стартом из-под воды (над этой проблемой он начал работать еще в 1947 г.). И хотя реализация этого предложения была доведена до конца в других организациях, упоминание о ней важно в силу приоритета и новизны указанной разработки для НИИ-88 и его тогдашнего руководителя М. К. Янгеля. На годы работы Михаила Кузьмича приходятся начало и дальнейшее развитие научных исследований верхних слоев атмосферы, физики Земли, Солнца и его излучений при помощи нового технического способа – высотных пусков баллистических ракет, приспособленных для этих целей, по программам, разработанным институтами Академии наук СССР и другими научными учреждениями. М. К. Янгель уделял большое внимание развитию и укреплению подразделений, занимавшихся исследованиями в области аэродинамики, материаловедения, ракетодинамики, прочности. Значительные работы были выполнены по созданию экспериментальной базы. В то время работы в НИИ-88 проводились серьезные проектные исследования по комплексным темам, которые были посвящены изучению возможности использования высококипящих компонентов топлива при разработке ракет с большой дальностью полета. В процессе этих работ были проверены в стендовых условиях различные рецептуры высококипящих окислителей на основе тетранитрометана и азотной кислоты, исследованы летно-тактические характеристики ракет на таких окислителях применительно к различным дальностям полета. Естественно, М. К. Янгель находился в центре творческой деятельности НИИ-88 и являлся ее прямым участником. Так, когда в ОКБ-3 НИИ-88 рассматривалась возможность создания двигателя, работающего на основе высококипящих компонентов топлива, Михаил Кузьмич выступил с предложением о разработке ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с использованием таких долгохранимых топлив. Руководители ОКБ-1 и ОКБ-456 С. П. Королев и В. П. Глушко были против этого предложения, считая наиболее рациональной разработку подобных ракет на уже отработанных конструктивных принципах с применением топливной пары «жидкий кислород – керосин». Однако предложение Янгеля было поддержано военным заказчиком А. Г. Мрыкиным, а также руководителем ОКБ-3 Д. Д. Севруком, который привел убедительные экспериментальные данные, подтверждающие практическую возможность создания высокоэффективных ЖРД на новых компонентах топлива. Коллектив ОКБ-3 в короткие сроки разработал эскизные проекты двигательных установок для перспективных ракет средней дальности Р-12, Р-14 и межконтинентальной Р-16. Было показано, что использование высококипящих компонентов топлива, хотя и приводит к некоторому снижению удельной тяги жидкостного двигателя, все-таки дает ряд важнейших преимуществ, основные из которых – возможность длительного хранения заправленной ракеты без потерь топлива на испарение и сокращение времени на подготовку ракеты к пуску. Но для дальнейших работ над такими двигателями необходимо было построить в институте новое, более мощное, экспериментальное производство (фактически двигательный завод), в то время как экспериментальный завод ОКБ-456 оказывался недогруженным. Поэтому было принято правительственное решение о передаче работ над двигателями для ракет Р-12, Р-14, Р-16 из ОКБ-3 в ОКБ-456, где это направление получило свое дальнейшее развитие. На годы работы М. К. Янгеля в НИИ-88 приходится начало создания ракет Р-11 и Р-12 – первых баллистических ракет на высококипящих компонентах топлива. При этом Р-11 разрабатывалась применительно к условиям запуска с подвижных транспортных средств, в частности, с подводных лодок. В 1955 году это направление было передано на Урал в СКБ-385, которое возглавил бывший сотрудник института, ведущий конструктор ракеты Р-11 Виктор Петрович Макеев. Что касается ракеты Р-12 стационарного базирования, то соответствующие результаты научно-исследовательских работ уже в апреле 1953 г. были переданы на завод в Днепропетровск. Эта ракета стала первой самостоятельной разработкой Главного конструктора ОКБ-586 М. К. Янгеля. Сегодня, как дань уважения к творению янгелевского коллектива, у входа в Главный штаб РВСН и у корпуса КБ «Южное» стоят макеты «первенца» – ракеты Р-12. Связь М. К. Янгеля с НИИ-88 после его назначения в Днепропетровск не прервалась. На все последующие годы институт, который в 1967 г. получил новое наименование – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), стал организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение разработок КБ «Южное» на всех этапах – от замысла и выпуска технических предложений до наземной экспериментальной отработки и летных испытаний. Одним из проявлений тесных научных и производственных связей института с ОКБ-586 было решение ученого совета НИИ-88 в январе 1960 г. о присуждении М. К. Янгелю ученой степени доктора технических наук без защиты диссертации – по совокупности выполненных научно-исследовательских работ и за создание первоклассных образцов ракетной техники, принятых на вооружение Советской Армии. При голосовании ни один из членов совета не был против. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства высшего образования утвердила это решение ученого совета НИИ-88. Таким образом, роль НИИ-88 – ЦНИИмаша в развертывании работ в области ракетной техники в Днепропетровске была основополагающей: передана документация на ракеты, направлены лучшие специалисты, постоянно поддерживались добрые творческие связи. Эти хорошие взаимоотношения сохраняются на протяжении совместной работы в течение более полувека. Показательно, что в ходе организации исследований в области РКТ в независимой Украине Национальное космическое агентство Украины (НКАУ) приняло решение создать головной научно-исследовательский институт по образу и подобию ЦНИИмаша. Последний передал украинским коллегам свой устав, положение об институте, ряд других материалов, и вскоре на базе Института технической механики Национальной академии наук Украины был организован головной космический НИИ НАНУ и НКАУ во главе с Виктором Васильевичем Пилипенко. Бег времени всегда неумолим. Безвременно, в расцвете творческих сил ушел из жизни Михаил Кузьмич Янгель. Из его рук эстафету принял Владимир Федорович Уткин. Но традиции тесного сотрудничества КБ «Южное» и Южного машиностроительного завода с ЦНИИмашем не нарушились. Более того, они еще больше упрочились в 1990 г., когда В. Ф. Уткин был назначен директором ЦНИИмаша. Не ослабли наши связи и в 90-е годы, когда мы стали друг для друга так называемыми зарубежными партнерами со всеми вытекающими отсюда последствиями. К счастью, у руководства хватило разума не разрушать кооперацию российских и украинских организаций в области ракетно-космической техники. Сотрудничество между ними развивается и на межгосударственном уровне, и на уровне предприятий. Из журнала «Космонавтика и ракетостроение», № 4, 2006 г. * * *МЫ ПОМНИМ МИХАИЛА КУЗЬМИЧА Каждый, кто впервые попадает на территорию Центрального научно-исследовательского института машиностроения в г. Королеве – цитадели нашей отечественной космонавтики и ракетостроения, обязательно остановится у мемориальной доски на одном из главных корпусов, где под четким волевым профилем усталого и задумчивого человека высечена надпись: «В 1950–1954 гг. на нашем предприятии работал выдающийся ученый и конструктор, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР академик Михаил Кузьмич Янгель». Свой путь организатора и ученого М. К. Янгель начал в НИИ-88, а знаменитым Главным конструктором стал в конструкторском бюро «Южное», которое теперь носит его имя. Интересно, как прочно связала судьба ЦНИИмаш и КБ «Южное». Сначала НИИ-88 «воспитал» для ОКБ-586 Главного конструктора М. К. Янгеля, а затем КБ «Южное» «подарило» нам десять удивительных лет совместной работы с директором В. Ф. Уткиным – соратником и преемником М. К. Янгеля. Два великих ученых, два замечательных человека, которые свои жизни посвятили одному и тому же делу, как сказал С. П. Королев, «делу, выше которого нет на Земле». М. К. Янгель, имеющий за плечами богатое авиационное прошлое, был представлен С. П. Королеву в апреле 1950 года. По отзывам современников, Михаил Кузьмич в первое же время совместных работ «покорил сердце Королева», проявив свои лучшие качества: умение работать с людьми, спокойно решать их проблемы и улаживать конфликты, четко и доходчиво ставить задачи. Широкий технический кругозор, интуиция и личное обаяние Михаила Кузьмича, его способность вдохновлять окружающих, повести за собой – все это, конечно, широко известно в КБ «Южное». Сергей Павлович высоко ценил нового сотрудника. Сохранились документы, где Сергей Павлович, подписывая приказы об очередных премиях сотрудникам ОКБ-1, только Янгелю своей рукой увеличивал сумму вдвое. Прошел всего лишь год с небольшим, как М. К. Янгель стал еще одним заместителем С. П. Королева. М. К. Янгелю были поручены руководство доводочными испытаниями, а затем и постановка на серийное производство ракеты Р-2. Позднее он был назначен ответственным исполнителем эскизного проекта первой отечественной ракеты стратегического назначения Р-5. Д. Ф. Устинов, в поле зрения которого находилась деятельность Янгеля еще со времени его работы в авиационной промышленности, был за его продвижение по административной линии. Королев тоже не возражал. Вскоре М. К. Янгель стал директором НИИ-88. Директорство это оказалось коротким, всего полтора года. Два лидера с трудом уживались вместе. Сергей Павлович все чаще испытывал прямое сопротивление Михаила Кузьмича и его упорство в отстаивании своей позиции. История гласит о треснувшем на столе стекле, по которому в пылу производственного спора стукнул Янгель, и о все более высоких нотах в разговорах с весьма неформальной лексикой. Люди есть люди, и работать им приходилось на пределе человеческих возможностей. По этому поводу хочется привести высказывание Героя Советского Союза М. Л. Галлая: «Можно сказать, что вся жизнь конструктора – это почти непрерывная цепь конфликтных ситуаций. Конфликтов возникает много: мелких и крупных, явных и скрытых, вызванных чьим-то недомыслием и вытекающих из объективно действующих закономерностей. В любом конфликте подобного рода обязательно происходит столкновение человеческих эмоций, характеров, темпераментов, личных и общественных устремлений». Но, по большому счету, если говорить о судьбах космонавтики, о перспективах развития ракетостроения, то два этих человека – Королев и Янгель – были всегда единомышленниками. 30 октября 1953 года Д. Ф. Устинов перевел Янгеля на должность Главного инженера НИИ-88, обязанности которого гораздо реже пересекались с обязанностями Главного конструктора. Это ничуть не умалило талант и масштаб личности Михаила Кузьмича Янгеля. И уже в 1954 году он был назначен Главным конструктором и начальником ОКБ-586 в Днепропетровске. Но это уже совсем другая история. Из газеты «Конструктор» № 14 (677) от 25 октября 2001 г. * * *

Василий Митрофанович МАКУШИН, СТАРТ МИНОМЕТНОГО СТАРТА Моя производственная деятельность вот уже 57 лет неразрывно связана с работой в ЦНИИмаш (НИИ-88). В далеком 1953 году, когда нас, студентов конструкторского факультета ЛВМИ, распределяли в организации, где мы должны были пройти преддипломную практику, защитить диплом и остаться работать, было три варианта – НИИ-88, Днепропетровск и Златоуст. Мне, как претенденту на диплом с отличием, было предоставлено право выбора. Я выбрал НИИ-88. Днепропетровск мне нравился. Наша студенческая группа проходила там на автозаводе производственную практику. Огромный завод, прекрасный южный город, Днепр, богатые базары, где фрукты продавали не килограммами, а ведрами, обещание быстро решить жилищные проблемы. Многие мои товарищи направлялись в Днепропетровск и агитировали меня. Но там в то время было только серийное КБ, а я мечтал о проектно-исследовательской работе. Я не ожидал, что уже летом 1954 года в Днепропетровске будет организовано ОКБ-586, начальником и главным конструктором которого будет назначен Михаил Кузьмич Янгель. Неизвестно, как сложилась бы моя творческая судьба, попади я в заботливые руки М. К. Янгеля. В дальнейшем моя работа была неразрывно связана с деятельностью КБ «Южное», основного разработчика боевых ракетных комплексов стратегического назначения. Мое знакомство с шахтными пусковыми установками (ШПУ) началось в 1962 году, когда заканчивалось создание ракетных комплексов первого поколения Р-12, Р-14 и Р-16, разработанных ОКБ М. К. Янгеля. Даже сейчас, по прошествии 50-ти лет, живы впечатления от картины строительства ШПУ, подготовки и проведения пуска ракеты. Общая картина напоминала большой растревоженный муравейник. Люди, казалось, бесцельно двигались в разных направлениях и выполняли каждый свою работу, а в итоге рождался новый шахтный комплекс. Работали, не считаясь со временем, практически круглосуточно. Жили в бараке с двухъярусными нарами. Иногда, чтобы не тратить время на переезды, ночевали в приборном бункере на стеллажах с приборами. Помню свои переживания и острое чувство ответственности за обеспечение доверенных мне измерений параметров движения ракеты при первом пуске ракеты из построенной ШПУ. Незабываема величественная картина пуска, когда в грохоте и пламени ракета выходит из земли и устремляется ввысь и как будто на тебя. С 1959 года на НИИ-88 (ЦНИИмаш) была возложена роль головной научно-исследовательской организации отрасли по обоснованию долгосрочной научно-технической политики в области боевой ракетной и ракетно-космической техники. Проведенные институтом системные исследования убедительно показали, что в основу развития ракетных комплексов стратегического назначения (РКСН) должна быть положена стратегия сдерживания, стратегия гарантированного ответного удара. Широко известно, что эта стратегия была неоднозначно принята и что институту пришлось выдержать упорную борьбу для ее принятия. Одним из главных условий обеспечения гарантированного ответного удара является обеспечение высокой живучести ракетных комплексов (РК) на всех этапах их боевого функционирования. Вполне очевидным, исходя из этого, является использование на ракетах высококипящих компонентов топлива, отказ от наземных стартовых комплексов, групповых шахтных стартовых комплексов первого поколения и переход к одиночным рассредоточенным ШПУ с обеспечением дистанционного управления и контроля из одного КП. Чтобы не строить на каждой позиции хранилище компонентов и систем заправки, необходимо хранить компоненты топлива в баках ракеты. Для упрощения ШПУ прицеливание рационально осуществлять не вращением ракеты на столе, а вращением гироплатформы системы управления (СУ) с помощью оптических средств. На этих принципах были разработаны и приняты на вооружение ракетные комплексы второго поколения в одиночных ШПУ, такие как Р-36, УР-100 и их модификации, а также комплекс с твердотопливной ракетой РТ-2 разработки С. П. Королева. Надо отметить, что в комплексе РТ-2 впервые был реализован минометный старт твердотопливной ракеты на маршевых двигателях из пусковой глухой трубы. Институт провел большой объем работ по отработке такой схемы старта. Ракетный комплекс РТ-2 по сравнению с созданными ракетными комплексами второго поколения имел в 5 раз более высокую защищенность от воздействия поражающих факторах ядерного взрыва (ПФЯВ) и был промежуточным шагом на пути создания минометного старта тяжелой жидкостной ракеты. Однако дальнейший рост наступательного и оборонительного потенциала вероятного противника (точность, мощность, количество ББ, разработка систем ПРО) поставил под угрозу способность развернутой группировки РКСН обеспечивать гарантированный ответный удар. Проведенные исследования показали, что сохранение на достаточном уровне потенциала ответного удара развернутой группировки комплексов РКСН может быть обеспечено за счет качественного (в десятки раз) повышения уровня защищенности шахтных пусковых установок. В ходе проведенных исследований институту удалось выработать и научно обосновать комплекс взаимосвязанных прогрессивных технических решений, обеспечивающих решение этих сложных проблем, и в результате значительно сократить сроки модернизации пусковых установок и уменьшить их стоимость. Наряду с этим в процессе работ были созданы расчетно-экспериментальные методики оценки и подтверждения стойкости ШПУ от воздействия различных поражающих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ), а также разработаны необходимые для проектирования исходные данные и рекомендации. Проведенные позднее крупномасштабные испытания шахтных пусковых установок на механическое воздействие ЯВ полностью подтвердили справедливость выводов института. Противники повышения защищенности ШПУ выдвигали «убийственные» доводы, не позволяющие, по их мнению, реализовать предложенную институтом концепцию дальнейшего развития комплексов РКСН третьего поколения. Их аргументами были и отсутствие или недостаточность исходных данных по ПФЯВ, и акустика внутри ШПУ при таком воздействии, разрушающая аппаратуру ракет, и невозможность обеспечить запуск двигателя в условиях невесомости при минометном старте, и «бутылочный» эффект от взаимодействия струи двигателя с газами ПАДа в контейнере и т. д. и т. п. Институт опровергал эти доводы соответствующими результатами исследований, но крайне необходима была поддержка конструкторской организации, которая взяла бы на себя огромный труд и ответственность в сжатые сроки реализовать предложенную концепцию. Единственным потенциальным нашим сторонником было КБ «Южное» во главе с Главным конструктором М. К. Янгелем. Необходимо было наиболее полно донести до М. К. Янгеля все аспекты создания нового поколения высокозащищенных ракетных комплексов, преимущества, трудности, проблемы и не решенные еще вопросы и заручиться его поддержкой. С этой целью я был командирован в Днепропетровск. Вместе со мной ехал также по своим делам М. Б. Двинин, до недавнего времени работавший в КБЮ, которого Ю. А. Мозжорин попросил рекомендовать меня М. К. Янгелю. Я попросил Михаила Кузьмича уделить мне время для обстоятельного доклада. Он отнесся ко мне с большим вниманием и заинтересованностью и предложил встретиться у него дома после работы, так как в КБ нам не дадут спокойно побеседовать. И вот вечером я пошел к Михаилу Кузьмичу домой в одноэтажный коттедж, где он тогда жил. Конечно, я очень волновался: знаменитый Главный конструктор, создатель двух поколений ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, и я, простой работник института. Михаил Кузьмич, понимая мое смущение, встретил меня приветливо. Одет он был по-домашнему, предложил сесть за стол, где были фрукты и бутылка сухого вина. Началась беседа. Михаил Кузьмич был доброжелателен, внимательно вникал в детали, задавал вопросы, показывая глубокое понимание сути проблем и желание найти их решение. Он видел не только все преимущества использования ТПК, минометного старта, повышения защищенности ШПУ и возможности индустриализации строительства, но и все огромные трудности их реализации. Большое внимание было уделено системе амортизации контейнера с ракетой при ЯВ. Обсуждение длилось долго, около трех часов. Подкупали и располагали его заинтересованное внимание, доброжелательность, желание докопаться до мелочей, небоязнь, задавая вопросы, показаться некомпетентным. Было живое, горячее обсуждение проблем двумя коллегами и единомышленниками. Я не ощущал разницы в положении и возрасте, горячился. По окончании разговора, когда была допита бутылка вина, Михаил Кузьмич поблагодарил и предложил мне завтра рассказать все это своим заместителям. Затем, немного подумав, сказал: «Нет, я это сделаю сам, они тебя все равно не поймут». Как же он оказался прав. Михаил Кузьмич стал активным, горячим сторонником разработанной институтом концепции создания нового поколения современных высокозащищенных ракетных комплексов. Идея, условно называемая минометным стартом, когда ее обнародовал Михаил Кузьмич, вначале не нашла понимания, в первую очередь, в собственном КБ и у своих смежников. Известно, сколько усилий, упорства и твердости пришлось приложить Михаилу Кузьмичу, чтобы преодолеть сопротивление скептиков и доказать ее реализуемость. Не успев в полной мере развернуть работу в КБ по минометному старту, Михаил Кузьмич заболел и находился в Москве в больнице. Я несколько раз по его просьбе и поручениям Ю. А. Мозжорина приезжал к нему в больницу с докладами о результатах проводимых в институте исследований по различным аспектам создания высокозащищенных РК. Однажды раздался звонок директора Ю. А. Мозжорина: «Завтра к вам в отдел приедем вместе с М. К. Янгелем. Приготовьте все необходимые материалы для доклада». У меня в кабинете была сложена гора отчетов, стены были увешаны плакатами. После моего обстоятельного доклада началось живое обсуждение результатов исследований всеми присутствующими. В программе посещения Михаила Кузьмича был также показ крупномасштабной модели контейнера, которая располагалась на открытой площадке. Показ наших моделей прошел успешно. Массивный макет модели ТПК висел на системе амортизации с упругим пневмоэлементом с резинокордной оболочкой. Можно было видеть, как контейнер колеблется при возмущении и, сделав несколько колебаний, быстро успокаивается. Массивный макет крыши улетел в нужном направлении выше здания. Михаил Кузьмич поблагодарил всех и вместе с Ю. А. Мозжориным уехал. Этот визит М. К. Янгеля имел последствия – из больницы он позвонил своим заместителям, которые не очень торопились с развертыванием работ по минометному старту, и приказал не сидеть дома, а ехать в ЦНИИмаш и знакомиться с интересными результатами. Через некоторое время к нам стали приезжать представители КБ «Южное», в том числе и первый заместитель Главного конструктора В. С. Будник. Однако, вместо заинтересованного ознакомления с нашими результатами, они обрушивались на нас с упреками – зачем мы, авантюристы, наговариваем Михаилу Кузьмичу прожекты, а им их «расхлебывать». По-житейски их можно было понять, ведь в этот период в соответствии с постановлением правительства уже шла разработка эскизного проекта ракетного комплекса Р-36М и подходил срок его сдачи. Проект ШПУ в данном эскизном проекте разрабатывался традиционным смежником КБ «Южное» Е. Г. Рудяком. Он был и до конца остался ярым противником минометного старта, несмотря на все усилия Михаила Кузьмича переубедить его. Было принято единственно правильное в тех условиях решение – отстранить от должности Е. Г. Рудяка и поручить реализацию проекта коллективу его КБ. Главным конструктором предложили стать В. С. Степанову, заместителю Е. Г. Рудяка, и он согласился. Надо отдать ему должное, приняв полностью концепцию создания высокозащищенной ШПУ, предложенной ЦНИИмаш, он блестяще ее реализовал конструктивно, внеся много нового и прогрессивного. Специалистами КБЮ в соответствии с научно-методическим планом, разработанным ЦНИИмаш, был проведен полный объем наземной отработки минометного старта, и он успешно прошел натурные испытания. В результате за всю историю пусков не было ни одной аварийной ситуации по вине минометного старта. Благодаря решимости, упорству Михаила Кузьмича Янгеля, глубокому пониманию перспективности выбранного направления, КБ «Южное» под его руководством проделало огромную работу по созданию высокозащищенного ракетного комплекса межконтинентальной баллистической ракеты «тяжелого» класса Р-36М, уровень характеристик которой не превзойден до настоящего времени. Прогрессивность принятых тогда решений подтверждает тот факт, что защищенность ШПУ при последующей модернизации была повышена в два, а затем в три раза от исходного проекта, без изменения принятых схемно-конструктивных решений. Следует отметить, что «минометная» схема старта была реализована США только спустя 15 лет при создании твердотопливной ракеты МХ. Время показало, что создание минометного старта ракеты Р-36М – это целая эпоха революционного переворота в развитии стартовых комплексов МБР стратегического назначения, которая состоялась только благодаря таланту, прозорливости, твердости и настойчивости в достижении цели Михаила Кузьмича Янгеля, сумевшего преодолеть на своем пути все преграды технического, ведомственного и межведомственного характера. Михаил Кузьмич не дожил до первого пуска своего детища. Это была его «лебединая песня». Технический подвиг Михаила Кузьмича Янгеля навсегда останется в памяти знавших его, в памяти истории. Март 2010 г. * * *

Владимир Николаевич ГЛАДУЩЕНКО, РОЛЬ МИХАИЛА КУЗЬМИЧА В СТАНОВЛЕНИИ «ПОЛЮСА» Быстрое развитие ракетной техники остро поставило вопрос об улучшении параметров бортовых источников переменного тока, в качестве которых в системе управления использовались электромашинные преобразователи. С появлением к этому времени мощных полупроводниковых транзисторов возникла реальная возможность создания нового типа источников переменного тока – статических преобразователей («статиков»), обладающих значительными преимуществами. Над этой проблемой работал Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ) А. Г. Иосифьяна, и полезную информацию можно было извлечь из его отчетов, регулярно поступающих в филиал (речь идет о ТФ – Томском филиале ВНИИЭМ. – Ред.). С большой готовностью и инициативой приступил ТФ к поисковым работам по полупроводниковым аналогам двух типов электромашинных преобразователей, выпускаемых Томским электротехническим заводом (ТЭТЗ), и получил весьма обнадеживающие результаты. Весной 1957 года руководители филиала и завода В. И. Нэллин и П. А. Сафронов предприняли смелую и решительную поездку к Главным конструкторам ракетно-космических комплексов М. К. Янгелю, А. М. Гинзбургу, Б. М. Коноплеву и другим с целью добиться непосредственного участия ТФ в разработке бортового оборудования для новых объектов. Из поисковой командировки В. И. Нэллин привез предложение заняться опытно-конструкторской работой (ОКР) по разработке комплекта статических преобразователей для оперативно-тактического комплекса «Онега» (заказчики – ОКБ-586, г. Днепропетровск, Главный конструктор М. К. Янгель; КБ «Электроприбор», г. Харьков, Главный конструктор А. М. Гинзбург). Разработка была успешно проведена. В 1960-1961 годах приборы прошли стендовые, наземные и летные испытания, но в дальнейшем работы по изделию «Онега» заказчики прекратили. Тем не менее, томичами впервые была реализована идея замены традиционных электромашинных бортовых источников питания переменного тока на принципиально новые. Благодаря настойчивости В. И. Нэллина весной 1959 года был получен срочный заказ на разработку комплекта статических преобразователей (тема «100») для ракетного комплекса стратегического назначения 8К64. Следует заметить, что решению об использовании на борту статических преобразователей предшествовало серьезное сопротивление со стороны авторитетных Главных конструкторов и специалистов (В. И. Кузнецова, Б. М. Коноплева, Г. Ф. Каткова, О. Ю. Райхмана и др.). Какой-то неизвестный в высших сферах ракетно-космической отрасли Томский филиал из далекой Сибири пытался внедриться в авангардную отрасль, где были свои корифеи, высокий уровень техники, жесточайший спрос и ответственность до мелочей. Окончательное решение пришлось принимать Главному конструктору ОКБ-586 М. К. Янгелю. Взвесив все «за» и «против», Михаил Кузьмич произнес фразу, которая впоследствии стала поистине исторической: «Я принимаю статические преобразователи. За ними будущее. Я верю сибирякам. Мне приятно с ними работать». В конечном счете, ТФ была поручена разработка комплекта СП. Для страховки во ВНИИЭМ разрабатывался электромашинный преобразователь, который так и не потребовался. С этого момента судьба применения СП на борту ракетных изделий была принципиально определена. Позднее, в 1991 году, В. И. Нэллин скажет: «Янгель первым поверил в творческие способности молодого коллектива филиала ВНИИЭМ и открыл нам трудную, но широкую дорогу современного научно-технического прогресса». С 1960 года документация по теме «100» была передана для серийного производства на ТЭТЗ. В дальнейшем тема «100» способствовала формированию таких новых тематических направлений, как мощные централизованные высоконадежные вторичные источники питания с кратковременным ресурсом для ракетных комплексов, вторичные источники питания с длительным ресурсом для космических объектов, аппаратура форсированного разгона гироприборов с асинхронными двигателями и др. Безусловно, все это дало мощный импульс развитию предприятия: буквально за два года значительно расширилась научно-исследовательская и производственная база, началось интенсивное жилищное строительство. Определяющими заказчиками по ракетной технике стали КБ «Электроприбор» (Харьков) и КБ «Южное» (Днепропетровск). Командировки на Украину для решения разного рода вопросов были в то время весьма многочисленны. Отношение заказчиков всегда носило доброжелательный и конструктивный характер. Значительной вехой в жизни ТФ стала победа в конкурсе, объявленном ВНИИЭМ, на создание приборов для искусственного спутника Земли «Метеор». Это был первый в СССР и мире спутник, ориентируемый электромеханическим способом. Возможно, это не всем известный факт, но очень значительный: работа по статическим преобразователям изделия 8К64 была представлена на соискание высшей в то время награды – Ленинской премии. После положительной реакции Главных конструкторов, военных, руководителей военно-промышленного комплекса, она получила одобрение в Комитете по Ленинским премиям. Решение Комитета должно было утверждаться постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. К сожалению, при утверждении эту работу сняли с рассмотрения, потому что тогда большого авторитета в стране наша организация еще не имела. После успешной разработки комплекта статических преобразователей для стратегического комплекса 8К64 перед заказчиками не стояла дилемма: умформеры или статические преобразователи. Выбор был сделан окончательный. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 24.07.67 г. ТФ ВНИИЭМ был утвержден головной организацией по статическим преобразователям для ракетно-космической техники. На стратегических ракетных комплексах М. К. Янгеля (КБ «Южное») и В. П. Макеева (КБ машиностроения) индукционные датчики, созданные в ТФ ВНИИЭМ, вытеснили с борта потенциометрические датчики других предприятий. В 1967 году филиал становится головным предприятием в отрасли по индукционным бесконтактным датчикам обратной связи для изделий специального назначения. В начале 80-х годов началась научно-исследовательская опытно-конструкторская работа (НИОКР) по комплекту оборудования для изделия 15А18М. В процессе ее были заложены основы создания нового поколения бортовых приборов для ракетных комплексов постоянной готовности. Итог опытно-конструкторских работ – это не только надежная эксплуатация приборов, созданных во ВНИИЭМ, но и отзывы Главных конструкторов головных предприятий и организаций о совместной работе. В частности, В. Ф. Уткина: «Долгие годы становления, поисков, напряженного труда мы работаем с вами в деловом и творческом сотрудничестве». …При знакомстве с архивом Петра Васильевича Голубева (Генерального директора и Главного конструктора НПЦ «Полюс» в 1965–1994 гг. – Ред.) найдены уникальные материалы для книги воспоминаний, которую он начинал писать. Но завершить эту работу не удалось. Остались лишь наброски, которые, на наш взгляд, весьма интересны. «…В авиационном техникуме вместе с ребятами из села Зыряново Усть-Илимского района Иркутской области слышал об авиационном конструкторе М. К. Янгеле. В это Зыряново ездил в каникулы на зимнюю рыбалку. С 1959 года уже в Томске мы стали взаимодействовать с фирмой М. К. Янгеля по ракете 8К64 и всем другим – 8К67, 8К69, 15А14… При беседах с Михаилом Кузьмичом в Днепропетровске, на Байконуре (на 43-й площадке), в гостинице я напоминал ему о его родине (я там бывал). Михаил Кузьмич страстно любил рыбалку и восторженно поддерживал такой разговор. После того, как его заместители Будник и Ковтуненко написали на него жалобу о неправильной стратегии Янгеля (о передаче «Метеора» А. Г. Иосифьяну, ракеты – М. Ф. Решетневу), был период, когда Михаил Кузьмич вынашивал идею организовать в Сибири (в Красноярске) свое ОКБ и прогнозировал, как слаженно мы, сибиряки, будем работать». Из книги «Главный конструктор «ПОЛЮСА» под редакцией В. Н. Гладущенко, 2010 г. * * *

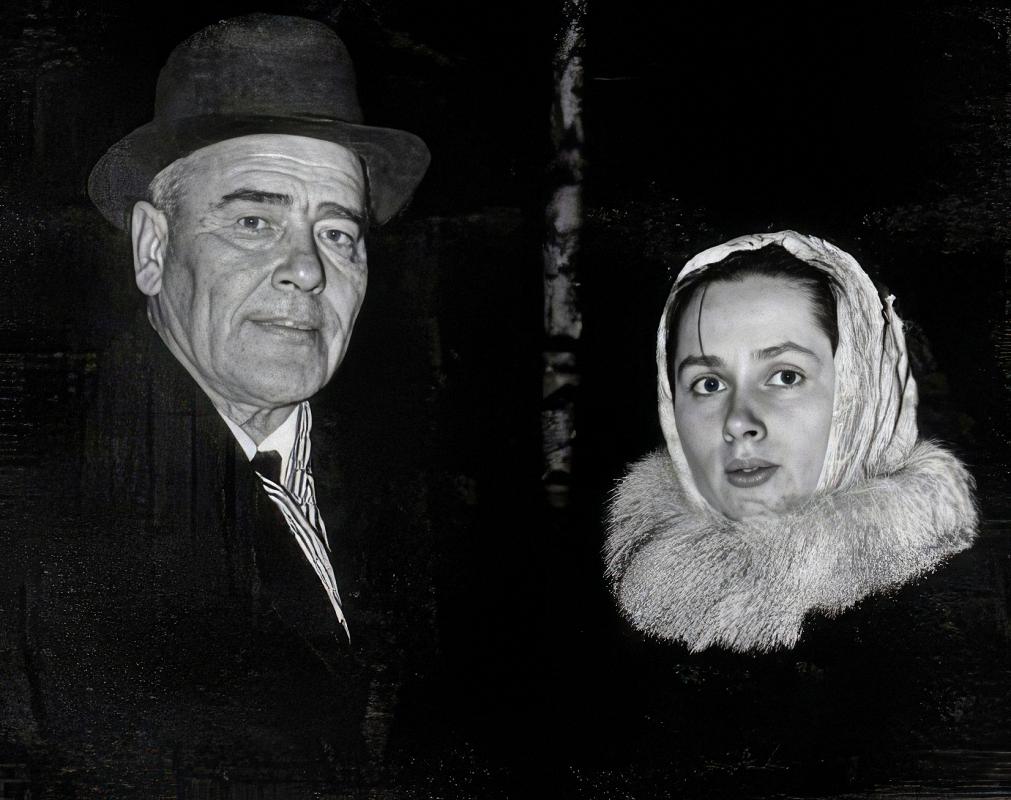

Ирина Викторовна СТРАЖЕВА, В КАЗАХСТАНСКИХ СТЕПЯХ Михаил Кузьмич опять в длительной командировке. Улетел на космодром Байконур, где проходят очередные испытания ракеты. Письма от него приходят редко и не почтой, а с оказией. Это когда кто-то из сотрудников КБ по делам службы прилетает в Москву служебным самолетом. В коротеньких и наспех написанных письмах Янгеля в зимнее время нередки фразы: «Несколько дней не прекращаются холодные ветры» или «Два дня здесь бушевала сильнейшая пылевая буря». А на этот раз он пишет об изнуряющей казахстанской жаре, нестерпимом байконурском зное, раскаленных солнечными лучами песках и ничем не утоляемой жажде. Просит прислать сигарет с фильтром и диабетических сладостей. Гипертония и средней тяжести диабет доставляют ему немало забот. А с едой на космодроме пока сложно. Телефонной городской связи тогда с Ленинском не было. Обычно я разговаривала с Михаилом Кузьмичом через «переводчиков», то есть с помощью секретаря КБ Лидии Павловны и дежурного диспетчера министерства. Звонки раздавались в ночное время или ранним утром. – У меня на проводе Михаил Кузьмич, – говорил дежурный диспетчер, – здоров, передает привет. Спрашивает, что нового, как здоровье, как дети? – Скажите, пожалуйста, что у нас полный порядок. Все здоровы. Работаем, учимся. А как у него обстоят дела? – Сейчас спрошу… И после недолгой паузы слышу в телефонной трубке: – Сбоев нет. Все идет штатно. Возвращаясь домой в весеннюю пору с Байконура, Михаил Кузьмич всегда привозил степные тюльпаны. Ему нравились эти яркие цветы. Говорил: – Глаз не оторвешь в степи от этой красоты. И до чего же цепко держатся они за землю. Присылал тюльпаны и когда находился в пору их цветения на Байконуре. – Привет из Казахстана от вашего мужа, – говорил, ставя на стол ведро с тюльпанами, очередной байконурский гость. – Михаил Кузьмич просил вам сказать, что каждый цветок выкопал лопатой сам. Я не один раз пробовала посадить байконурские тюльпаны в подмосковном саду, но они упорно не приживались Видно, были верны они той земле, на которой родились и выросли. Тюльпаны космодрома Байконур. И по сей день, вот уже многие годы спустя после ухода из жизни Янгеля, добрые друзья присылают мне их в Москву. Ставлю цветы в вазы, дарю знакомым, а самые красивые отбираю и отвожу на Новодевичье кладбище. Кладу тюльпаны у подножья памятника Михаилу Кузьмичу. И мне всегда видится в отблесках солнечного света, падающего на бронзовое лицо, добрая янгелевская улыбка. Привозил не раз Михаил Кузьмич с Байконура и свой рыбацкий улов. – Полакомьтесь, москвичи, свежайшей рыбой, – говорил он, выкладывая на кухонный стол огромных жерехов. – Вот они – дары Казахстана. Встали сегодня с Михаилом Григорьевичем пораньше и славно порыбачили перед отлетом. С Михаилом Григорьевичем Григорьевым Янгеля связывали не только деловые отношения, но и проверенная годами настоящая мужская дружба. Сближала их и общность судеб: оба вышли из крестьянских семей, а потом прошли хорошую трудовую школу жизни. Григорьев регулярно навещал болевшего в последний год жизни М. К. Янгеля, приезжал к нему домой на московскую квартиру или на подмосковную дачу. Им было о чем посоветоваться друг с другом. После деловых бесед, отдыхая, они вспоминали Байконур и то время, когда в ракетной технике все еще только начиналось. Воспоминания о космодроме Байконур… Помню, как-то Михаил Григорьевич спросил меня: – Вам когда-нибудь Михаил Кузьмич рассказывал, как он, будучи на рыбалке, прямо в степных условиях у одного старовера интервью брал? Я тогда от этой задушевной их беседы большое удовольствие получил. Мне запомнился этот рассказ из уст самого Михаила Кузьмича, но я с интересом уже через много лет выслушала его еще раз в изложении Григорьева – очевидца той встречи. – Запомнилась мне тогда эта дискуссия, – закончил свой рассказ Григорьев. – С первых дней знакомства с Михаилом Кузьмичом я приметил, что у него какой-то талант особенный для беседы с людьми. Для творческих разговоров такой талант нужен. Он был у Михаила Кузьмича. И это очень ценили его собеседники. Я согласилась с Григорьевым, и тоже глубоко убеждена, что в каждом человеке всегда можно отыскать интересное и полезное для самого себя, для своих размышлений. Михаил Кузьмич действительно обладал этой чертой характера – умением понять человека. Думается, что это была у него наследственная черта. Он говорил не раз, что огромную роль в становлении его жизненных взглядов сыграл отец Кузьма Лаврентьевич. Грамоты тот, как и его жена Анна Павловна, не знал, но с поразительной мудростью изучил, долгие годы крестьянствуя и живя в таежном суровом краю, книгу разумной человеческой жизни. Донес это и до своих детей. Наши дети всегда с нетерпением ждали возвращения отца из затянувшейся командировки. Наперебой просили его рассказать о Казахстане – крае больших рек, больших озер, высоких гор и почти бескрайних песков. Михаил Кузьмич рассказывал мне о людях, живущих и работающих на космодроме Байконур, всегда с особенной теплотой. Гордился своими «ребятами» – так называл он конструкторов КБ, в основном еще очень молодых людей. Многие из них пришли в КБ к Янгелю сразу после окончания Московского авиационного института, Московского высшего технического училища, Московского и Днепропетровского университетов. Были в его коллективе и сибиряки, и киевляне, и харьковчане, и иркутяне. – Одни таланты, – говорил он не без гордости. – Бескорыстные энтузиасты. Их главное желание – работать, творить. Им можно доверять и опираться на них. Но особенно ценил Михаил Кузьмич своих заместителей. – Когда на Байконуре Виктор Васильевич Грачев, я спокойно могу заниматься другими делами, – не раз говорил Янгель. – Удивительный человек: немногословен, деловит и знает до тонкостей нашу технику. Испытатели космодрома относятся к нему с глубочайшим уважением. Орел! Иначе и не скажешь! Отличными помощниками были также Берлин и Концевой. Михаил Кузьмич очень тяжело пережил их гибель в тот полный трагизма октябрьский день 1960 года, когда при подготовке к старту взорвалась ракета. В этой катастрофе погибло немало людей, в том числе маршал Митрофан Иванович Неделин и давний друг Янгеля заместитель министра Лев Архипович Гришин. Михаил Кузьмич чудом остался жив: отошел покурить на отведенную для курящих площадку. Долгие годы после этой трагедии он был в тяжелейшем моральном состоянии и только огромным усилием воли заставил себя вернуться в строй. Он понимал, что его ракета – детище его КБ – была жизненно нужна в сложное время «холодной войны». Но много было в жизни байконурской светлых и радостных минут. И самыми счастливыми и для Янгеля, и для всех, кто был вместе с ним на Байконуре, были, конечно, дни удачных пусков. «Мы все радовались, как дети, – вспоминал Янгель. – Не стеснялись набежавших слез, обнимали друг друга и светились общей радостью успешно завершенного старта». – Мы живем в удивительное время, – говорил он. – Нашему поколению посчастливилось увидеть, как воплощаются в реальность мечты далеких предков, мечты о покорении не только водных просторов планеты, но земной атмосферы и звездных далей. Когда в 1938 году, направляясь в командировку в Соединенные штаты Америки, я оказался среди пассажиров огромного океанского теплохода, то часами любовался водами Атлантического океана, восхищаясь его беспредельностью, его величием. Вглядывался в глубины моря и думал о гениальности человека, сумевшего создать надводные и подводные суда. Сложен и коварен океан. Да, много еще таит он в себе тайн. А потом Янгель говорил уже о другом – воздушном океане, об атмосфере Земли. Начинал он свой инженерный путь в ракетно-космическую технику после окончания Московского авиационного института, став инженером-строителем самолетов. – Настоящую школу инженерного искусства я прошел после окончания МАИ, в конструкторском коллективе прославленного «короля истребителей» Николая Николаевича Поликарпова, – не раз подчеркивал Янгель. – Горжусь своим учителем и наставником, человеком ярчайшего таланта. В поликарповском КБ мне тогда довелось тесно общаться с замечательными летчиками-испытателями Чкаловым, Шияновым, Степанченком, Уляхиным, Дорониным и другими асами. И уже тогда я осознал, что родившийся в конструкторском бюро и построенный заводчанами самолет обретает свою летную жизнь только благодаря самому тесному сотрудничеству с испытателями. Невозможно переоценить их роль. И тут же он приводил множество примеров, иллюстрирующих эти слова. А затем логически переходил к проблемам ракетно-космической техники. – Однажды у нас на Байконуре собрался «малый совет» главных конструкторов в составе Пилюгина, Глушко и Янгеля. Кто играет в ракетной технике главенствующую роль? Есть конструкция ракеты, двигатель и система управления. Валентин Петрович Глушко в своем суждении непреклонен: двигатель – «сердце» ракеты. Николай Алексеевич Пилюгин назвал систему управления «нервной системой». И оба «завелись». – А что сказал по этому поводу третий член «малого совета»? – поинтересовалась я. – Выступил как дипломат, – засмеялся Михаил Кузьмич. – Сказал, что если оба академика отождествили ракету с живым организмом, то, понятно, нужно и сердце – мотор, и нервная система – управление. Но еще нужны голова и туловище. Это уже наша вотчина. И самое главное, нужен еще надежный лечащий врач. Им является испытатель. Он внимательно следит за своим пациентом и в итоге сообщает, что ракета в полной исправности и готова к полету. Глушко и Пилюгин согласились тогда с Янгелем, но Пилюгин внес еще существенную поправку, подчеркнув, что помимо врачебной экспертизы испытатели играют роль строгих, доброжелательных и авторитетных судей. В последние годы жизни Михаила Кузьмича этот «малый совет» в составе трех академиков собирался много раз. Им было о чем поговорить, что обсудить, какие нужные решения принять. И как часто после сугубо технических разговоров они возвращались к воспоминаниям о байконурских днях. …Первое приглашение посетить Байконур я получила в середине апреля 1975 года. Там открывался мемориал Янгеля. Полетела я с понятным волнением. Аэродром. Первые шаги по байконурской земле, о которой так много и так заинтересованно рассказывал всегда Михаил Кузьмич. Теперь увижу все своими глазами. Прибывшие в Ленинск пассажиры видят высоко взметнувшуюся стрелу. На ней надпись: «Слава покорителям космоса». На самом верху стрелы – земной шар и опоясывающая его орбита. Итак, встреча с Ленинском, встреча с Байконуром. Я побываю на ракетных стартовых комплексах, откуда отчаливают космические корабли. Но прежде всего, приехав в Ленинск, я прошла по улице, носящей имя Михаила Кузьмича Янгеля, и зашла в школу № 245, которой тогда собирались присвоить его имя. Хотелось встретиться и поговорить со школьниками и учителями школы. Долго бродила я потом, раздумывая о прошлом и быстротечности жизни, вдоль берега Сыр-Дарьи. Шла, изредка останавливаясь: может быть, именно здесь было то «заветное местечко», где любил посидеть с удочкой Михаил Кузьмич и где, по его словам, его неизменно ждала «рыбацкая удача». – Я хотела бы, если можно, съездить на ту стартовую площадку, – попросила я Михаила Григорьевича Григорьева. Он понял меня. Вздохнул и сказал: «Мы поедем туда с Вами вдвоем». Мы сели в «уазик» и поехали. Дорога показалась мне мучительно длинной. Кусок давно заброшенной земли. Пустырь, огороженный колючей проволокой. Разрушенный старт… На этом месте 24 октября 1960 года разыгралась та страшная огненная трагедия. На проржавелых воротах редко отпираемый замок. Молчаливые пустынные бункеры. Проросшая на разломах бетонных плит трава. Бурьян и бурьян… Как здесь тихо и как печально. Мы медленно идем по площадке. Останавливаемся. Молчим. – На этом месте был пусковой стол… Вот там, возле ракеты, еще только готовившейся к запуску, сидел Митрофан Иванович Неделин… Сюда отошел покурить Михаил Кузьмич… Так именно здесь Янгель взял в руку сигарету и зажег спичку. Здесь мощная взрывная волна повалила его на песок. Несколько десятков метров отделяли его от огневой стены и неизбежной гибели. Отсюда, не раздумывая, бросился он навстречу бушующему пламени, громко зовя Председателя Государственной комиссии, первого Главкома Ракетных войск Неделина и своих коллег. «Он был на один шаг от смерти. Судьба подарила Михаилу Кузьмичу один шанс из миллиона» – так сказал мне несколько лет спустя Дмитрий Федорович Устинов. Покинув площадку, мы проехали с Григорьевым в Ленинск, где на одной из улиц находится братская могила. «Вечная память погибшим при выполнении воинского долга. 24 октября 1960 года». Такая там сделана надпись. Мы положили цветы у подножия обелиска. Отсюда никто не отходит с сухими глазами. Жители Ленинска рассказывали мне, что сюда часто приходил Михаил Кузьмич. Он подолгу стоял у обелиска, низко опустив голову. Я не была, понятно, свидетелем катастрофы. Но через три дня после нее приехала в Днепропетровск, где в городской больнице лежал Михаил Кузьмич. С разрешения врачей в течение трех или более часов я слушала его рассказ. Он лежал на больничной койке неподвижный, обожженный, перебинтованный. Говорил медленно, тихо, и временами голос его дрожал. Свой рассказ он начал словами: «Я знаю, ты поверишь мне, что от смерти я не бежал». Шаг за шагом, вместе с ним, я мысленно пережила каждое мгновение, запечатлевшееся в его памяти. И каждое сказанное им слово храню в сердце своем и по сей день. Благодаря усилию лечивших его врачей Михаил Кузьмич довольно скоро вступил в строй. Но по-прежнему в ночных его снах очень часто полыхал огонь. Он вскакивал с постели и звал тех, кто не вернулся тогда домой. Звал Неделина, Концевого, Берлина, Гришина, многих других. Можно по-человечески понять, какими трудными были те дни и для Михаила Кузьмича, и для всей нашей семьи. Но Янгель был человеком исключительно мужественным и обладал огромной силой воли. Михаил Кузьмич и далее продолжал успешно работать со своим коллективом, со своими смежниками над созданием новых, еще более совершенных ракет. Открытие мемориала Янгелю на космодроме Байконур состоялось на площадке, расположенной около монтажно-испытательного корпуса. В этом здании шла сборка и проводились испытания ракет янгелевского коллектива. В помещении МИК Михаил Кузьмич провел много не только дней, но и бессонных ночей. На трибуне много знакомых мне лиц. Здесь и хозяева здешних мест, и гости. Прибыл на открытие мемориала Герман Степанович Титов. Михаил Кузьмич не занимался пилотируемой космонавтикой. Но со многими космонавтами Янгель общался, имел деловые контакты. Он очень высоко оценивал вклад этих мужественных людей в развитие космонавтики. С большой теплотой отзывался о Гагарине, Комарове, Феоктистове, Поповиче и других космонавтах. Близким другом нашей семьи был Владислав Волков. С Титовым Янгеля роднила Сибирь. Герман Степанович – уроженец Алтайского края, то есть Западной Сибири. Михаил Кузьмич родом из таежной деревушки Зырянова Нижнеилимского района Иркутской области. «Похоже, что у нас с космонавтом – два характера сибирского склада», – говорил Михаил Кузьмич. Ему импонировало то, что Герман Степанович любит Пушкина, знает наизусть много стихотворений поэта и мастерски их читает. Пушкин тоже был любимым поэтом Янгеля, как Есенин и Блок. Открытие мемориала Янгелю. Первое слово – Михаилу Григорьевичу Григорьеву. Соскользнуло с постамента белое покрывало, и перед собравшимися открылся бюст. Сегодня здесь так многолюдно. Приехали представители «янгелевской команды» – Борис Иванович Губанов, Виктор Васильевич Грачев, несколько сотрудников КБ. Пришли испытатели, люди в военной форме, женщины. Речи кончились. И все больше цветов возле памятника. И так много протянутых для рукопожатий рук. Вечером, согласно давней традиции, состоялся дружеский ужин. Люди долго не расходились, разбившись на небольшие группки. Говорили о Янгеле, вспоминая прошлое. …После этой поездки я прилетала на Байконур еще три раза. Памятной осталась и вторая встреча с Ленинском в декабре 1979 года. Из Москвы я тогда вылетела ранним морозным утром. На аэродроме меня ждали школьники из школы № 245. Как всегда, согревает теплота ребячьих улыбок! Программа пребывания оказалась очень насыщенной. Было много встреч с детьми, молодежью, взрослыми. Торжественным было вручение диплома и Красной ленты почетного гражданина Ленинска Янгелю. Они хранятся в семье. Несколько часов провела я в книжном магазине. К этому времени вышла из печати в издательстве «Молодая гвардия» моя книга о Михаиле Кузьмиче «Тюльпаны с космодрома». Поговорить с читателями Ленинска по этому поводу, услышать их оценку было и интересно, и полезно. – Вашу книгу распродали очень быстро, – сказала мне директор книжного магазина Нина Васильевна Уткина. – Янгеля многие здесь знали. И потом, здесь так много добрых слов о космодроме. И я подписывала книги и бывшим соратникам Янгеля, и ветеранам, и книголюбам. В Ленинске снежно. Так в этих местах бывает нечасто. Съездила к мемориалу Янгеля. Прошла по аллее космонавтов, поговорила с байконурцами. В школе, носящей имя Янгеля, меня ждали четвероклассники. На торжественной линейке мальчик по имени Саша повязал мне красный галстук: я стала почетной пионеркой Байконура. Потом встретилась с десятиклассниками. Они расспрашивали меня о жизни Михаила Кузьмича, его юношеских увлечениях, отношении к спорту, о его любимых книгах. Задавали «космические» и «авиационные» вопросы. Хорошей была беседа и с учителями. Директор школы рассказала, что в воспитательной работе школе активно помогают шефы. С особенной теплотой она говорила о Михаиле Ивановиче Кузнецком, ставшем большим и верным другом янгелевцев. В те дни Второе управление отмечало свое двадцатилетие. В Доме офицеров состоялся вечер. В гости к управленцам приехали Владимир Федорович Уткин, Борис Иванович Губанов, Леонид Данилович Кучма. Перед отлетом домой я еще раз прошла по заснеженному городу. На центральной площади стенд с фотографиями почетных граждан. Всего девять портретов: Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина, Германа Степановича Титова, Михаила Кузьмича Янгеля, Николая Павловича Каманина, Алексея Ивановича Нестеренко, Георгия Максимовича Шубникова, Валентины Владимировны Терешковой, Павла Романовича Поповича. Главные конструкторы, строители Байконура, космонавты. Эти люди удостоены чести навечно быть с жителями города Ленинска. …Третья встреча. Она, как и первая, пришлась на весенние дни. На этот раз со мной в Ленинск полетела дочь Людмила Михайловна и ее сыновья Сергей и Дмитрий. Нашу семью пригласили на открытие памятника Михаилу Кузьмичу на одной из центральных улиц Ленинска. Для меня эта поездка – свидание с уже знакомым и крепко полюбившимся Байконуром. Для дочери и внуков – открытие еще одного, пока незнакомого им мира. Памятник Янгелю установлен на трассе, соединяющей аэропорт с центром города. Талантливый скульптор Галина Кальченко уловила в скульптурном портрете Михаила Кузьмича его характерные черты. Она долго изучала фотографии разных лет и нашла нужное решение. Оно оказалось очень удачным. – Здесь весь Ленинск, – сказал Михаил Иванович Кузнецкий, оглядывая горожан, пришедших на открытие памятника. – Для города это большое событие. Памятник Янгелю. К нему будут приходить школьники, ветераны, молодожены, туристы… …В городе Ленинске есть музей космонавтики, в котором собраны уникальные экспонаты. Есть на одной из площадок Байконура и музей Янгеля. Здесь фотографии, личные вещи, модели ракет. Иду по нему и смотрю на фотографии, висящие на стенах. Курушин, Матренин, Янгель… Снимки, сделанные много лет тому назад. Такими они были, когда все еще только начиналось, когда только шло становление ракетно-космической техники. Фотографии, фотографии… Жизнь каждого человека, кто представлен здесь, – это еще и увлекательный, но пока не написанный рассказ. Есть о чем рассказать нашей молодежи. После посещения музея Янгеля я побывала в корпусе, где рождалась «Энергия» и маленькая «птичка» – «Буран». На аллее космонавтов еще выше поднялись деревья. Появились и новые. Шестьдесят семь посажены советскими космонавтами. Пока шла по аллее, над головой пролетели фазаны. …Память о Янгеле живет здесь. С самолетной высоты промелькнула под крылом улица, носящая его имя, здание школы имени Янгеля. Постепенно уходили из поля зрения дома, ракетные комплексы. И внизу казахстанская степь с ее полынью, верблюжьими колючками и стадами сайгаков. Байконур, Байконур… Легендарный оазис земли. …Каждая эпоха рождает свои чудеса. Жизнь не стоит на месте, и человеческий гений неисчерпаем. Что назовут будущие историки «чудесами двадцатого века»? Ответ на этот вопрос имеет много вариантов. – Я без колебания отнес бы к таким чудесам космодром Байконур, – сказал Михаил Кузьмич, прочитав книгу о «семи чудесах света». Он немного задумался, а затем продолжил: – В ящике письменного стола у меня лежит фотография. Мне подарил ее немолодой казах, старожил здешних мест. На снимке – одинокая кибитка в степи. «Таким был дом моего отца, – сказал казах. – В ней родился и рос я. А теперь мои дети живут в квартире, где есть свет и вода. Они учатся в школе с ее просторными классами и учебными кабинетами. Они гуляют в парке, где растут деревья и цветут цветы. Отсюда отправляются в космос ракеты. Я много раз видел в небе их яркий огненный след. Что вы скажете по этому поводу?». И я ответил моему собеседнику, что в моем представлении Байконур – это подлинное чудо света нашего двадцатого века, созданное трудом всего советского народа. Старый казах согласился со мной. Из книги М. И. Кузнецкого и И. В. Стражевой «Байконур – чудо ХХ века»,1995 г. * * *

Людмила Михайловна ЯНГЕЛЬ ВСПОМИНАЯ ОТЦА… Я не буду говорить о роли отца в создании ракетной техники, а расскажу немного о том, что помню сама или знаю со слов родителей о другой стороне его жизни, которая проходила вне стен КБ. Отец мой родился в маленькой сибирской деревне Зырянова Иркутской области и был шестым ребенком в многодетной крестьянской семье. Как все деревенские ребятишки, он с ранних лет приобщился к работе: сначала помогал матери присматривать за младшими (после отца в семье появились еще пятеро детей) и ходил с ней в лес за грибами и ягодами, потом пристрастился к рыбной ловле. Семья была большая, родители работали с раннего утра до ночи, но жили бедно, и тайга очень выручала. Для одной брусники в погребе стоял специальный сундук ведер на сорок. Став постарше, отец помогал заготавливать дрова на зиму, сеять, убирать урожай, водил коня за деревню на выпас, а окончив пятый класс, осенью вместо школы на полгода даже ушел с отцом в тайгу на добычу пушнины. Так с ранних лет воспитывалось у детей уважение к тяжелому, порой изнурительному крестьянскому труду и чувство ответственности за порученное дело. Родители отца были неграмотными, но, несмотря на постоянную нужду, сумели всем детям дать образование. Отец учился сначала в трехклассной школе в родной деревне. Потом, успешно выдержав вступительные экзамены, два года в Нижнеилимской семилетке, а в четырнадцать лет по приглашению тетки, сестры матери, поехал учиться в Куйтун. Муж тетки, поляк по происхождению, оставивший после февральской революции 1917 года службу в царской армии, оказался в Сибири. Знание русского, польского, немецкого и латинского языков и любовь к детям позволили ему работать учителем в школе. Целый год прожил отец в его семье. В домашней библиотеке было много книг, и отец читал их запоем. Книги стали постоянными его спутниками до конца жизни. По предложению старшего брата Константина, который в то время учился в Горной академии в Москве, родители отправили и отца для продолжения учебы в столице. Там он поселился в общежитии у брата и был принят в седьмой класс. Поскольку на одну студенческую стипендию вдвоем прожить было трудно, одновременно начал работать – разносил продукцию стеклографии по адресам. Работа была тяжелой, пачки отпечатанных документов весили по семь-восемь килограммов, и доставлять их надо было во все районы Москвы. Экономя деньги, выдаваемые на трамвай, отец разносил всю продукцию стеклографии пешком. «Зато Москву, – вспоминал он потом с гордостью, – я изучил вдоль и поперек». После седьмого класса по совету брата отец поступил в школу фабрично-заводского ученичества в городе Красноармейске Московской области. Те годы, когда он учился в ФЗУ и работал на ткацкой фабрике помощником мастера, сыграли огромную роль в формировании его характера. В конце двадцатых годов впервые в истории нашей страны детям рабочих и крестьян широко открылись пути к высшему образованию, знаниям, культуре. Молодые люди были готовы преодолевать ужасную нищету, разруху и тяжкие последствия гражданской войны и искренне верили в светлое будущее своей страны. В 1929 году отец стал членом дружной комсомольской коммуны. Все было общее. Всю заработную плату отдавали казначею коммуны, независимо от того, кто сколько заработал, себе оставляя лишь мелочь на карманные расходы. Питались все вместе, одевались на деньги из общей кассы, решая совместно, что кому необходимо купить. Коммунары были самым активным комсомольским отрядом на фабрике. Это было трудное, но прекрасное время, когда вместе работали, учились, организовывали субботники, соревнования, спорили и мечтали. Можно только позавидовать энтузиастам и романтикам тех далеких лет. Неподалеку от фабрики располагалась 10-я авиационная бригада. Тесный контакт летчиков и комсомольцев фабрики не был случайным, так как обшивка аэропланов делалась тогда из ткани, которую и выпускала фабрика. Надо сказать, что в те годы авиация прочно завоевала умы и сердца молодого поколения. И именно поэтому отец стал создателем не ткацких машин, а авиационной и потом – ракетной и космической техники. Он вступил в комсомол в 14 лет, еще в школьные годы. Это вполне понятно. Сибирь еще с царских времен была известна как край каторжан и политических ссыльных, к которым местное население относилось с симпатией и нередко им помогало. Да и дед отца – Лаврентий Янгель, родившийся на Украине в деревне Рыжики Черниговской губернии, был сослан в Сибирь за бунтарство на каторжные работы и вечное поселение. Во время гражданской войны докатилась до Сибири армия Колчака. Колчаковцы силком заставляли крестьян идти воевать, используя при этом для их мобилизации самые жестокие меры – нередко расстреливали семьи прятавшихся от них в тайге нежелающих воевать крестьян, привязывали людей без одежды к деревьям в лесу на съедение гнусу, а это очень долгая и мучительная смерть. Что могло быть ответом? Только сопротивление, объединение людей для борьбы с этим злом, создание партизанских отрядов (в один из которых ушел старший брат отца Александр) и активная работа коммунистов и комсомольцев. Когда отец попал в коммуну, то сразу выделился своими организаторскими способностями и стал признанным комсомольским вожаком. Также активно включился он в общественную жизнь и в Московском авиационном институте. Те, кто вместе с ним учились и работали, всегда отмечали его умение жить в коллективе, руководить справедливо и так, чтобы никого не оскорбить или незаслуженно обидеть. Он терпеть не мог подхалимов. Был совершенно ровен с людьми, неважно, с кем он общался – с начальником или рабочим. Этот его характер, который сформировался в юности, не менялся до конца его дней, несмотря на все высоты, которых он достиг. У нас в семье никогда отношение к людям не определялось положением человека в обществе или выгодой от общения с ним. Мама, как и отец, окончила МАИ, потом защитила кандидатскую и докторскую диссертации, получила звание профессора, преподавала в МАИ. Она написала несколько учебников по аэромеханике самолетов и динамике летательных аппаратов, которые были переведены на другие языки и до сих пор не устарели. В нашей семье было шесть человек – отец, мама, бабушка, мой брат Саша, я и еще мой двоюродный брат Аркаша – сын маминой сестры, который остался круглым сиротой и приехал к нам в 1946 году девятилетним мальчишкой. Все трудились, все время были заняты. Родители работали, дети учились. Навыки, которые отец приобрел в детстве и юности, очень ему пригодились. Он и нас пытался научить, чему мог. Помню, учил маму, как надо косить траву, меня – как колоть дрова, отличая колун от топора, как правильно складывать поленницу, штопать. Штопка у него получалась профессионально, гораздо лучше, чем у мамы и бабушки. После войны был случай, когда единственный у него в то время костюм пришел в такое состояние, что выходить в нем на улицу было неудобно. И вот однажды воскресным утром он взял бритву и, к ужасу моей бабушки, аккуратно распорол его по швам, отутюжил, отпарил, перелицевал и снова сшил на машинке. К вечеру костюм висел в шкафу как новый. Я думаю, что даже большинство женщин на такое вряд ли способно. Во всяком случае, у меня бы так не получилось точно. Когда отца назначили Главным конструктором в Днепропетровск, мои родители решили, что он поедет один. Серьезных причин для такого решения было много, казалось тогда, что это назначение что-то вроде очередной длительной, года на два-три, командировки. Оказалось – на всю оставшуюся жизнь. Будучи человеком исключительной скромности, отец по приезду в Днепропетровск отказался от предложенной ему квартиры, понимая, что жить будет один. Считал некрасивым и неудобным занимать квартиру, зная, как остро стоял тогда жилищный вопрос в любых организациях. Поэтому жил в гостинице. Только когда мой брат Саша окончил институт и по распределению приехал вместе с женой в Днепропетровск, папа согласился переехать в квартиру на Рабочей улице, недалеко от проходной. Это была небольшая квартирка из двух смежных комнат, окна которой выходили во двор. Летом было жарко, окна открывали настежь, а прямо под ними стоял деревянный стол, за которым каждый вечер собирались любители домино. Они очень бурно выражали свои эмоции, но отец категорически запрещал делать им замечания, хотя в такой ситуации он часто не высыпался. Не мог он и полноценно работать (перед выходными он никогда не уходил из КБ без документов). По этим причинам и по настоянию службы безопасности он согласился переехать в коттедж. Поначалу коттедж его сильно угнетал. Там он жил один, дом был обнесен высоким забором, и отец переживал, что соседи примут его за буржуя. Он категорически запрещал гонять мальчишек, лазающих через забор за яблоками и, когда случайно встречался с ними во дворе, всегда находил общие темы для разговора. Жизнь в коттедже была довольно своеобразной. Там я впервые поняла, что отца охраняют. Система охраны работала четко. Раньше, когда он жил в гостинице, где всегда было много людей, охрана оставалась незамеченной. В коттедже это сделать было сложно. Отца это раздражало. В доме было несколько кнопок: на кухне, в кабинете, в спальне. Если бы что-то случилось, следовало нажать кнопку. Несколько раз случайно кто-то нажимал одну из кнопок. Тут же через несколько минут, топая сапогами, прибегали пять-шесть солдат с автоматами и спрашивали, что случилось. Кончалось все, как правило, чаепитием. Вскоре систему охраны немного изменили – договорились, что в случае тревоги охранники, чтобы зря не гонять солдат, будут перезванивать по телефону и узнавать, все ли в порядке. Это было бы неплохо, если бы система регулярно не давала сбои. Происходили они, как правило, по ночам. Когда отец засыпал, раздавался звонок: «Михаил Кузьмич, сигнал тревоги – у Вас все в порядке?». После чего он долго не мог уснуть. Не знаю, какие меры были приняты, но потом все уладилось. Мы старались приезжать к отцу на школьные, а потом студенческие каникулы. После окончания МАИ Саша жил в Днепропетровске несколько лет. Позже я приезжала к отцу со своими детьми, когда они были совсем маленькими. Мама часто прилетала на выходные дни. По пятницам и понедельникам летал заводской самолет, поэтому провести два дня с отцом было возможным. У папы была огромная нагрузка на работе, и иногда ему было просто необходимо с кем-то поговорить о личных делах, поехать отдохнуть. Если бы не те люди, которые окружали его, ему было бы невыносимо трудно. С самого начала, когда он приехал в Днепропетровск, там уже жили друзья студенческих лет – Василий Сергеевич и Вера Ивановна Будники. Мама когда-то с ними обоими занималась в аэроклубе. И если Василия Сергеевича у нас дома называли Васей, то Веру Ивановну – только Верочкой. Потом у отца появились новые друзья. Это Сергей Петрович Метлов, работавший в Днепропетровском обкоме партии и курировавший завод и КБ. Он много доброго сделал для отца. Это и Александр Максимович Макаров, директор Южмаша, замечательный человек, которого все очень любили. С огромной благодарностью я вспоминаю бессменного папиного водителя Павла Александровича Мизинова. Он был не просто водителем, а настоящим помощником, товарищем. Это был обаятельный человек с чувством юмора, очень доброй улыбкой. Не могу не сказать и о Лидии Павловне – бессменном папином секретаре с первого до последнего дня. Самый преданный отцу человек. Именно ее голос мы слышали первым, когда звонили из Москвы, и могли узнать его из сотни других. Конечно, это и Елена Матвеевна Ушакова. Приехав на работу в Днепропетровск, папа, как я уже говорила, сначала жил в гостинице, где Елена Матвеевна опекала всех командированных – готовила, стирала, убирала. А когда он переехал жить на квартиру, ушла из гостиницы и стала смотреть за отцом, как мать за родным ребенком. Она взяла на себя все вопросы быта и была с ним до самого последнего дня. Даже после смерти отца она какое-то время оставалась в нашей семье. Только благодаря тому, что рядом с отцом были такие люди, он жил здесь полноценной жизнью, несмотря на то, что семья оставалась в Москве. Иногда бывают люди, которых судьба бережет, будто они пришли на землю для выполнения определенного долга. Даже если такой человек идет буквально по лезвию ножа, он все равно выживет, чтобы исполнить свое предназначение. У отца было несколько случаев, когда его жизнь буквально висела на волоске. Я уже не говорю о трагическом октябре 1960 года. Хочу рассказать о менее известных эпизодах его жизни. 1938 год. Отец работал в КБ Николая Николаевича Поликарпова и только недавно вернулся из командировки в США. И тут сначала арестовывают его брата Константина, в то время беспартийного учителя географии (больше его никто из родных никогда не видел). А вскоре Николай Николаевич вызывает отца и сообщает о поступившем на того доносе, в котором говорится, что Михаил Кузьмич на самом деле – сын кулака, обманом пролезший в партию и всех обманувший. Просто уничтожить такой документ Поликарпов не мог. Что могло последовать за такой бумагой, можно себе представить – ведь шел 1938 год. И Николай Николаевич сделал единственно возможное в такой ситуации – предложил отцу написать заявление на отпуск и немедленно отправляться на родину, чтобы привезти необходимые документы, подтверждающие лживость доноса. Было начало декабря. Отец сумел взять билет на поезд, что было непросто. Мороз в ту зиму был жуткий, в Красноярске, например, минус 53 градуса. Из-за таких морозов обрывались провода и даже лопались рельсы, поэтому до родной деревни отец добрался только через две недели, оттуда он писал маме: «Как ни представлял я себе трудной дорогу, однако действительность далеко перекрыла мои предположения. До Братска доехал благополучно, но там выяснилось, что Ангара еще не покрылась льдом, и через нее нет возможности переправиться без риска похоронить себя в байкальской воде. Предстояло или ждать, пока Ангара замерзнет, – значит просидеть около месяца в Братске, или перебираться через реку на лодке,– значит, подвергать себя опасности быть затертым льдами. Нашлись еще четверо молодых ребят, которым нужно было быть на противоположном берегу реки. Нашлись и два перевозчика: мы заплатили по 250 рублей и в маленькой лодочке отправились в путь при сорокаградусном морозе. Предстояло переплыть реку шириной около километра, очень быструю и опасную, с густой, как здесь говорят, шугой – мелкими и крупными льдинами. Нас значительно быстрее несло вниз по реке, чем мы продвигались к противоположному берегу. Примерно на середине реки один из перевозчиков сообщил нам еще об одной грозящей опасности. Дело в том, что в пяти километрах от Братска вниз по течению реки начинаются большие Ангарские пороги, и при медленном продвижении вперед и быстром вниз мы рисковали быть разбитыми об острые камни этих порогов. В довершение ко всему над рекой стоял густой туман, и ничего не было видно. Началась небольшая паника, и мне пришлось (да простят культурные люди) употребить несколько крепких русских слов, чтобы привести пассажиров в себя и заставить всех правильно работать. Все обошлось благополучно, отнесло вниз всего километра на три. Но здесь новая беда. Противоположный берег Ангары пустынен, и до ближайшего места, где можно было бы обогреться – маленькой одинокой рыбацкой избушки,– нужно тащиться вверх по берегу реки около шести километров, а до деревни и того больше – девять километров. Послали одного паренька за лошадью, а сами побежали скорее в избушку отогреваться. Устали ужасно, перемерзли и того больше…». Когда отец, продрогший и промокший, появился на пороге дома, у родных был шок. В такое время года никто Ангару не переплывал. Отец, сильно простудившись, заболел, но необходимые документы привез и избежал очень тяжелой участи. Это была ситуация опасная, но не до такой степени, которая имела место в начале войны в 1941 году. Шла массовая эвакуация промышленных предприятий на восток страны. Поликарпов уже уехал в Новосибирск, а отец задержался в Москве, поскольку на него была возложена работа по эвакуации оборудования и изделий завода. У отца была характерная привычка – всегда экономить время. В тот день он рано утром уехал в райком партии, а по возвращении на завод решил сократить путь – полез через знакомую лазейку в заборе. Незадолго до этого наши зенитчики сбили немецкий самолет в районе папиного завода (немцы были уже недалеко от Москвы). Трое немецких летчиков благополучно катапультировались, одного сразу поймали, на поиски остальных на территорию завода отправили несколько солдат. Ничего не подозревающий отец быстро шел к заводскому корпусу, когда его остановил патруль и попросил предъявить документы. Отец лезет в карман пиджака – пропуска нет. Начинает соображать, что, скорее всего, оставил его утром в своем кабинете. Но объяснять что-либо бесполезно. Посмотрели солдаты: тип подозрительный, хотя и говорит по-русски, но документов нет, на секретный объект пролез через дырку в заборе. Решили тут же его расстрелять. Толкают отца в спину и ведут к этому же забору. Можно себе представить, о чем в этот момент он думал: погибнуть от рук своих же под забором собственного предприятия. Совершенно случайно навстречу шли трое рабочих завода, знавших отца в лицо: «Это куда вы ведете нашего директора? Мы Кузьмича обыскались, а вы его – под конвоем!». Так рабочие спасли ему жизнь. Был и такой случай. Отец ехал на работу на электричке. Двери вагонов тогда открывались механически. Было жаркое лето, и двери были открыты настежь. Вдруг отец видит, что на параллельном пути его электричку догоняет другая, и ему приходит в голову мысль, что можно было бы сэкономить несколько минут, если в нее пересесть. Поскольку относительная скорость поездов была небольшая, казалось, что перепрыгнуть несложно. Дождавшись, пока два тамбура окажутся друг напротив друга, он перепрыгнул, хорошо приземлился, повернулся лицом к двери и буквально покрылся холодным потом. Между двумя путями он увидел врытый в землю столб. Прыгни он на несколько секунд позже, и от него ничего бы вообще не осталось. Вот на этом примере он учил нас, что, прежде чем что-то сделать, надо хорошо подумать. И в заключение вот что мне хотелось бы сказать. Последние два года отец много болел и после пятого инфаркта чувствовал себя действительно скверно. Он понимал, что физически не сможет быть таким же полноценным руководителем, как раньше. Не только о Байконуре, но и о Днепропетровске с его жарким летом и думать было нечего. Врачи ограничили его контакты, особенно связанные с работой, но об этом папе не говорили. Поэтому ему иногда казалось, что его начинают забывать. Он очень переживал, о чем-то напряженно думал, что-то писал. Представить себе жизнь без работы он не мог. Говорил, что мог бы принести пользу родному КБ в качестве научного руководителя или консультанта (я не помню точно, как называлась предполагаемая должность, но смысл был именно такой), ждал решения министерства о предоставлении ему рабочего кабинета. Рассматривались два варианта: в самом министерстве, или в ЦНИИмаше. Мне он сказал, что 8 ноября собирается выйти на работу. 25 октября 1971 года, в день своего шестидесятилетия, перед тем как вместе с мамой поехать в министерство общего машиностроения, где его должны были поздравлять с юбилеем, он сказал: «Если никто не придет, мы быстро вернемся домой». А когда приехал, то увидел, как много людей пришло его поздравить. В течение двух часов непрерывно к нему подходили его соратники по работе – родные днепропетровцы, смежники, заказчики. Это был сильнейший эмоциональный подъем. Отец не просто благодарил всех за поздравления, а делился с каждым своими мыслями о том, что нужно делать дальше, на что обратить особое внимание. Встреча получилась как завещание друзьям и коллегам. В тот день, когда папу хоронили, мама сказала, что он умер счастливым. Да, он убедился в последний день своей жизни, что его не забыли, его помнят и ценят. Думаю, мама была права. Мне тоже кажется, что, несмотря на все трудности и даже пережитую трагедию, отец был счастливым человеком, потому что посвятил себя служению Родине, что, как он однажды сказал, было для него не только долгом, но и смыслом жизни. Июль 2011 г. * * *