|

|

|

|

|

|

|

|

|

Под общ.ред. А.В.Дегтярева

Днепропетровск 2011

Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

На этой странице сайта:

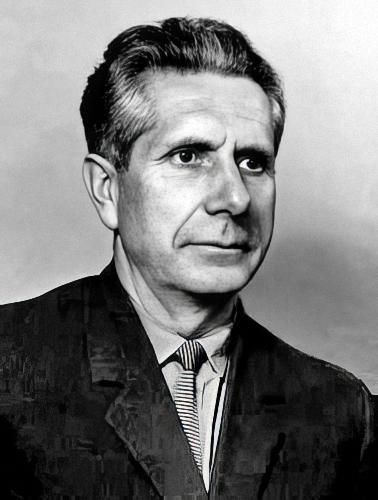

Сергей Петрович МЕТЛОВ, ТАКИМ ОН ОСТАЛСЯ В МОЕЙ ПАМЯТИ В 1954 г. из Центрального Комитета партии нам сообщили, что на должность Главного конструктора ОКБ-586 назначен М. К. Янгель, и сказали: «Вы не удивляйтесь, если до вас дойдут слухи о том, что Михаил Кузьмич неуживчивый и капризный человек. Свое представление о нем вы создадите после того, как увидите его в работе и жизни». По приезду в Днепропетровск Михаил Кузьмич первым делом нанес визит в партийный комитет нашего завода. Мы не заметили, как проговорили с ним более полутора часов. Он произвел самое благоприятное впечатление на нас. С этой встречи началась наша совместная работа. На ближайшей партийной конференции Михаил Кузьмич был избран в состав партийного комитета предприятия. Он всегда самым добросовестным образом относился ко всем поручениям или вопросам, которые рассматривались на заседаниях парткома. Михаил Кузьмич производил впечатление человека коммуникабельного, незаурядного, эрудированного, наделенного чувством интуиции, причем не просто безрассудной, а основанной на жизненном опыте и знаниях. Эта интуиция сказалась, например, в вопросах перехода на новые компоненты горючего, окислителя, на минометном старте. Будучи убежденным в своей правоте, Михаил Кузьмич отстаивал идеи до конца с исключительной принципиальностью и настойчивостью, добиваясь осуществления задуманного. Как человек одаренный и с большими способностями, Михаил Кузьмич очень хорошо разбирался в людях. С одной стороны, он подбирал в коллектив единомышленников, с другой стороны – людей, преданных делу. В то время средний возраст работников конструкторского бюро составлял около 25 лет. Среди этой молодежи Михаил Кузьмич находил таких, которые могли бы многое сделать для развития ракетной техники. Большие надежды он возлагал на Э. М. Кашанова, В. Ф. Уткина, В. А. Концевого. Для работы привлекались выпускники вузов Москвы, Ленинграда, Казани, Харькова, имеющих определенную школу. Михаил Кузьмич всегда делился своими идеями, не стараясь ничего скрыть. Вспоминаю интересный случай. Приехал к нам на предприятие Никита Сергеевич Хрущев со своим сыном, который был заместителем В. Н. Челомея, и говорит: «Я привез к вам лазутчика». Михаил Кузьмич засмеялся и отвечает: «Зачем нам лазутчик? Мы Владимиру Николаевичу всегда с открытой душой готовы передать необходимую техническую документацию и все те наработки, которые у нас есть. Так что нам вроде здесь лазутчик и не нужен». О незаурядности Михаила Кузьмича говорит и то, что на вооружении в нашей стране в основном были ракеты, разработанные под его руководством. Он заботился о том, чтобы наши ракеты были менее обременительны для государства с точки зрения их себестоимости, стараясь затратить как можно меньше средств на эту технику. Михаил Кузьмич пользовался чрезвычайно большим уважением и авторитетом не только среди коллективов КБ, завода, но и среди военных. Они считали его человеком принципиальным, заботящимся о том, чтобы на вооружении стояли ракеты, действительно составлявшие бы щит Родины. Это был самый простой человек. Но в то же время эта простота довершалась огромнейшим опытом, знаниями. При решении тех или иных вопросов он мог убедить своих оппонентов в правильности предложенного им решения. После произошедшей катастрофы 1960 года Янгель находился на реабилитации под Новомосковском, где ему предоставили небольшой домик в лесу. Обстановка там была спокойная, никто не тревожил, а ему как раз нужен был покой. Эта катастрофа ни в коей мере не поколебала его уверенности в правильности принятого решения. Михаил Кузьмич не имел возможности присутствовать на партийной конференции КБ, поэтому написал и передал тезисы своего выступления, где дал оценку происшедшему и предложил настойчиво продолжать начатую работу. Он был уверен в том, что призвание нашего КБ – делать самые лучшие машины для страны. У Михаила Кузьмича всегда были очень хорошие отношения со всеми смежными организациями. Он никогда не стремился оставить в КБ и на заводе большинство наград за сданную ракету. Очень справедливо относился к этим вопросам. Смежники в этом отношении никогда не жаловались, не возмущались, а благодарили за то, что их труд высоко оценен. Когда возникали какие-то трудности, и необходимо было вмешательство партийных органов, Михаил Кузьмич действовал через ЦК, чтобы оказать помощь смежникам. В этом отношении он был человеком объективным, стремящимся к всестороннему развитию смежных организаций. Он заботился о создании ракетного комплекса в Украине, который бы по основным параметрам замыкался у нас. Прежде чем куда-то обратиться, Михаил Кузьмич считал целесообразным посоветоваться. Эти обращения всегда находили поддержку и отклик среди всех организаций, куда он обращался. Но прибегал к этому редко. Никогда не обращался с просьбой подготовить речь на выступление или тезисы, всегда делал это сам и знал, какие ставить вопросы или задачи. В силу того, что у нас сложились близкие товарищеские отношения, считал не зазорным перед поездкой зайти поговорить, поделиться, побеседовать по каким-то вопросам. Делал всегда это просто. Очень хорошо Михаил Кузьмич понимал нужды завода и всегда стремился ему помочь. После постановления о создании экспериментального производства конструкторского бюро у нас был построен специальный цех. Но Михаил Кузьмич предложил передать этот корпус заводу, так как он сам являлся экспериментальным, много делал в ракетной технике. Получая огромнейшие дополнительные площади, завод был в состоянии изготовить необходимые для КБ узлы или агрегаты. Это в дальнейшем себя оправдало. У Михаила Кузьмича было два заместителя. Уезжая в командировку, он всегда оставлял вместо себя В. Ф. Уткина, на которого возлагал большие надежды, несмотря на его возраст, с перспективой смотрел вперед. По своему подходу и характеру это были разные люди. Владимир Федорович – человек дотошный. Если ему что-то было непонятно, расспрашивал, пока все не прояснялось. А Михаил Кузьмич многие вещи понимал с лету, быстро реагировал на все вопросы. Но оба были уравновешенными людьми, хорошо относившимися к людям, подчиненным. В то же время Михаил Кузьмич относился с большим уважением и к В. С. Буднику, считая, что он прошел большую жизненную школу и является хорошим специалистом. В быту Янгель был человеком неприхотливым и некапризным, мало заботился о том, чтобы создать какие-то особые условия для жизни. Правда, Елена Матвеевна, которая была при нем, старалась создать такие условия, чтобы он не имел никаких бытовых хлопот, ухаживала за ним, как за родным ребенком. Михаил Кузьмич всегда ходил в идеально вычищенном костюме, выглаженной сорочке, при галстуке, производя впечатление элегантного человека не только внешне, но и внутренне. Что касается его супруги, Ирины Викторовны, то она после защиты кандидатской диссертации осталась жить в Москве, работая над докторской диссертацией, и Михаил Кузьмич никогда не предъявлял ей никаких претензий по этому поводу, потому что большую часть времени проводил либо на полигоне, либо в министерстве на различных заседаниях или совещаниях. Но после случившейся катастрофы на Байконуре Ирина Викторовна сразу же приехала и долгое время находилась рядом с мужем. Самым большим хобби Михаила Кузьмича была рыбная ловля. Когда ему предоставляли отпуск, он уезжал на Селигер. Из этого, конечно, получалось мало толку, потому что во время отдыха его по 5-6 раз отзывали для решения вопросов, возникающих в министерстве, ЦК партии. На это у него уходила половина отпуска. Но рыбная ловля была для Михаила Кузьмича отдушиной, позволявшей не только отдохнуть, но и осмыслить дальнейшие действия по созданию новых ракетных комплексов. Таким в моей памяти остался выдающийся ученый и конструктор Михаил Кузьмич Янгель. Из газеты «Конструктор», сентябрь 2001 г. * * *

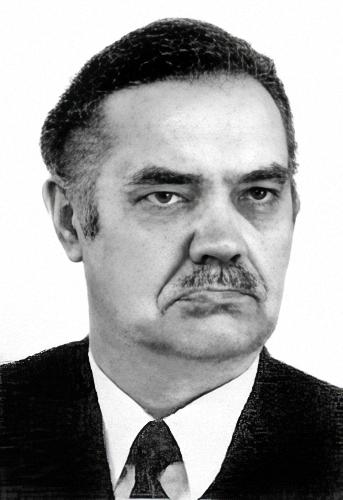

Юрий Павлович СЕМЕНОВ, Я НАЧИНАЛ У ЯНГЕЛЯ (из интервью в РКК «Энергия») – Юрий Павлович! В 1955 году, студентом Днепропетровского госуниверситета, Вы пришли в ОКБ-586 на производственную практику. Когда состоялась Ваша первая встреча с Михаилом Кузьмичом? – Нас, студентов ДГУ, начиная со второго курса, каждый год направляли в механические цеха завода для прохождения практики в качестве производственных рабочих, чтобы мы «понюхали пороху», получили более четкое представление о производственном процессе и практические знания. Преддипломную практику проходил уже в цехах «ракетного направления», в лаборатории 17, куда получил направление на работу после защиты диплома. На заводе изготавливались баллистические ракеты Р-2 и Р-5М, переданные в серийное производство из ОКБ-1 – головного предприятия-разработчика. Главный конструктор ОКБ-586 Михаил Кузьмич Янгель, в отличие от Главного конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Королева – сторонника низкокипящих компонентов топлива (кислород и керосин), был сторонником высококипящих компонентов (гептил и азотная кислота). Под руководством Янгеля в КБ активно велись работы по созданию новых ракет повышенной дальности, более мобильных, чем выпускаемые в тот момент. Для отстаивания проектов ракет Р-12 и Р-14, разрабатываемых в ОКБ-586, он направлял меня, тогда начальника группы проектного отдела, на ежедневные совещания к директору завода Л. В. Смирнову. Смирнов отстаивал указание Д. Ф. Устинова: основное внимание завода сосредоточить на выпуске баллистических ракет Р-2 и Р-5М. Янгель придерживался иной точки концепции: упор нужно делать на создаваемые в ОКБ ракеты. Это был период борьбы разных точек зрения на дальнейшее развитие ракетной техники. На оперативных совещаниях я часто входил в противоречие с Л. В. Смирновым, отстаивая точку зрения Янгеля. Наставлял Михаил Кузьмич и тогда, когда командировал нас, группу специалистов ОКБ, в НИИ-1, в Москву, для изучения энтропийного эффекта, используя его при расчете толщины внешнего теплозащитного покрытия головных (тупоносых) частей ракеты Р-14. – Чем запомнился Вам Янгель – Главный конструктор боевых ракетных комплексов Р-12, Р-14, Р-16, первых научных и специализированных космических аппаратов серии «Космос»? – Работа под руководством Михаила Кузьмича – один из ярчайших этапов моей жизни. Хотя мне довелось позже работать под руководством С. П. Королева, В. П. Глушко, не один год сотрудничал с В. Н. Челомеем. Зная только по рассказам других о М. К. Янгеле, его можно было сразу выделить и узнать даже в большой группе людей. Без ошибки точно определить, что этот человек именно он – Михаил Кузьмич Янгель. Встречались мы и в не рабочей обстановке. Он и на рыбалке был совершенно одинаковым в своем отношении к людям: ровным, доброжелательным и добродушным. А запомнился Янгель прежде всего высокой самоорганизацией, высочайшим профессионализмом, уважением к людям, умением сразу расположить собеседника к себе. Помню, как он проводил еженедельные оперативки: без крика, надрыва, угроз. Спокойная речь, скупая жестикуляция, вежливость при любых обстоятельствах. При этом никому в голову никогда не приходила даже мысль «затянуть» исполнение его поручения или не исполнить его вовсе! Указания Михаила Кузьмича всегда воспринимались как закон, руководство к действию. На дух не переносил болтунов. Он не позволял себе отчитывать подчиненного при коллегах. Только один на один. И «разнос» устраивал тихим, спокойным голосом, но в таком тоне, что хотелось немедленно бежать исправлять промах! Такой стиль общения с подчиненными был присущ практически всем Главным конструкторам ракетной отрасли того легендарного поколения – первым членам Совета Главных. Я бы определил их общим понятием самородки. Все они были патриотами Родины. К сожалению, такие люди рождаются не часто. Помнится, Янгель в полемике с Главными конструкторами Глушко и Пилюгиным говорил, что если двигатели – это сердце ракеты, а система управления ее нервная система, то головная часть ракеты – это ее голова. А голова, поучал он, – главная часть организма (ОКБ-586 занималось разработкой ракеты в целом и ее головной части). М. К. Янгель много времени проводил на полигоне Капустин Яр, когда там испытывался ракетный комплекс Р-12. Михаил Кузьмич приезжал на каждое испытание задолго до назначенного срока, контролировал лично каждую операцию, по нескольку месяцев не покидал «КапЯр». Постоянный личный контроль – это тоже один из его методов руководства, положительно влиявший на организацию работ. – М. К. Янгель несколько лет работал бок о бок с С. П. Королевым. Как складывалось позднее сотрудничество двух Главных конструкторов? – На равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе, что позволяло ракетно-космической отрасли двигаться вперед. В 1958 году, после запуска С. П. Королевым первого искусственного спутника Земли и успешных испытаний ракеты Р-12 разработки ОКБ-586, Михаил Кузьмич задумал создать спутник собственной разработки. И он был создан. ДС-1, так мы его называли между собой. Носитель у нас был. А системы терморегулирования решено было позаимствовать у С. П. Королева. Михаил Кузьмич отправил меня с группой специалистов в ОКБ-1 за опытом. Приехали, поселились в Москве, в гостинице недалеко от ВДНХ. И отправились на предприятие. Сергей Павлович на встрече с нами поинтересовался у меня (я возглавлял группу специалистов), где мы остановились. На ответ, что в Москве, заметил, что звонил Янгель и просил создать нашей группе все условия для работы и проживания. «Зачем вам ездить из Москвы?»,– сказал СП и выдал ключи от трехкомнатной квартиры в доме на улице Фрунзе. Конечно, жить рядом с предприятием было очень удобно. И была приятна забота Янгеля. Мы подробно изучали документацию и производство, а когда вернулись в Днепропетровск, по распоряжению Михаила Кузьмича была организована техучеба для ИТР. Мы подробно разъясняли отличие активной системы терморегулирования от пассивной, рассказали, что нужно перенять из опыта в ОКБ-1, на что обратить внимание. Янгель с самого начала работы в своем ОКБ завел правило: после командировки на крупные предприятия отрасли каждый должен дать подробный отчет коллективу, с какими новыми знаниями и опытом, нужными КБ, он вернулся. Участие ОКБ-586 под руководством М. К. Янгеля в отечественной лунной программе тоже очень значимо. Он прекрасно понимал, что любому ОКБ и заводу в одиночку такую мощную программу не «вытянуть». ОКБ-586 по предложению С. П. Королева разрабатывало блок «Е» лунного корабля для мягкой посадки на Луну и старта с нее. Эта серьезная и ответственная задача была успешно решена. Были даже проведены испытания модуля, созданного на этом заводе, выполнены испытательные полеты, имитирующие схему взлета-посадки, ряд нештатных ситуаций. Но программа дальше не «пошла». С Луной нас опередили американцы. – Как отнесся М. К. Янгель к Вашему переходу в ОКБ-1 к Королеву? Были ли у Вас потом личные встречи с ним? – В ОКБ-586 я проработал более пяти лет. Очень часто за эти годы приезжал в ОКБ-1 в командировки и встречался с С. П. Королевым. А в конце 1963 года после очередного совещания, куда я приехал для решения производственных вопросов по совместным проектам, С. П. предложил перейти на работу к нему. Вернувшись в Днепропетровск, рассказал Янгелю о полученном предложении. Михаил Кузьмич выслушал меня и спросил, а сам-то я как решил. Выслушав мои доводы, что там я смогу работать над созданием пилотируемых кораблей и станций (эта тема очень увлекала меня), дал свое согласие на перевод. И лично позвонил С. П. Королеву. Таким образом, он как бы благословил меня на работу в ОКБ-1. К сожалению, больше личных встреч с Янгелем у меня не было. – Какие черты личности и характера М. К. Янгеля – человека, ученого, Главного конструктора, близки Вам? – Определить в двух словах сложно. Главные конструкторы ракетной отрасли, члены того первого Совета Главных, были, действительно, гиганты технической мысли, и время доказало правильность этого определения. Королев, Янгель, Глушко, Челомей… Это были люди высочайшей культуры, колоссальной государственности и высочайших знаний, не только технических. Были удивительно настойчивы в достижении главной цели – чтобы мы были первыми, особенно в космосе. Прекрасные организаторы, ясно видели цели ближние и дальние, четко представляли завтрашний день космонавтики. От этой когорты руководителей я «впитал» многое, всегда старался следовать их стилю руководства. Мне всегда казалось, что у них, если можно так сказать, были общие гены, заставлявшие жить в одном ритме, претворять в жизнь общие идеи. Михаила Кузьмича выделяла еще одна черта: он не признавал чинопочитания, а признавал творческую раскованность и активность подчиненных, что тоже служило общей главной цели. – Юрий Павлович, в 80-90-е годы XX века КБ имени Королева и КБ имени Янгеля сотрудничали по двум крупным проектам – многоразовой космической системе «Энергия-Буран» и «Морской старт». Какие совместные проекты продолжаются сегодня? – МКС «Энергия-Буран» – один из самых масштабных проектов мировой космонавтики. Среди 1200 предприятий, «завязанных» в этом проекте, было КБ «Южное» и завод Южмаш. Другим крупным общим проектом являлась программа «Морской старт». Ее время пришлось на момент развала СССР. Когда стало понятно, что программа «Энергия-Буран» закрывается, мы начали думать, как развиваться дальше. С «Морского старта» ракета-носитель «Зенит» на околоземную орбиту стала выводить спутники различного назначения. На мой взгляд, «Морской старт» может и должен реализовывать более глобальные задачи в интересах всего человечества. Сегодня ракета-носитель «Зенит» используется и в варианте «сухопутного» старта. У него те же возможности, как у ракеты-носителя «Протон», но только «Зенит» – ракета экологически чистая, что особо приветствуется. Получается, что, выбрав 20 лет назад КБ «Южное» и Южмаш своими партнерами по этой международной программе, мы таким образом сохранили ракетную отрасль в Украине. – Ваши пожелания коллективу предприятия в связи со 100-летием со дня рождения его основателя. – КБ «Южное» – дорогая для меня организация. Коллектив мне близок: там много моих друзей и соратников. В Днепропетровске прошла моя юность. А в юности кажется, что тебе все по плечу, все проекты выполнимы. Искренне желаю, чтобы коллектив КБ «Южное» продолжал традиции ОКБ-586, которые заложил Михаил Кузьмич Янгель. Чтобы продолжалось дело, которому он посвятил свою жизнь. Очень надеюсь, что опыт – научный и производственный – накопленный в КБ Янгеля несколькими поколениями, сохранится, и это позволит коллективу оставаться активным участником международной кооперации и в будущих масштабных проектах. И конечно, здоровья всем, удачи и процветания! Интервью подготовила Н. Ермакова, РКК «Энергия», 2011 г. * * *

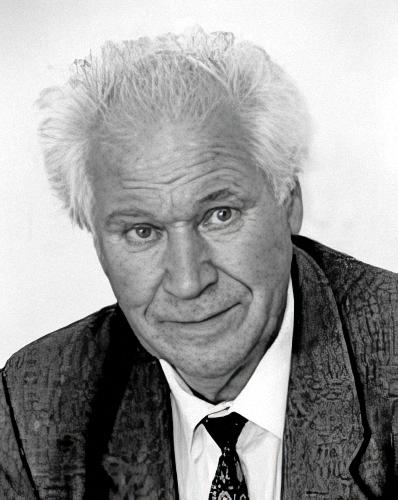

Владимир Сергеевич СТЕПАНОВ, ВЕЛИКИЙ КОНСТРУКТОР-ОСНОВОПОЛОЖНИК Михаил Кузьмич Янгель часто приезжал на полигон (1965 г., начало испытаний Р-36). Совещания технического руководства он проводил спокойно, но, прямо скажем, в достаточно жестком стиле. Все знали, что при необходимости он может довольно круто поступить с любым Главным конструктором − вплоть до снятия. Прецедент к тому времени уже имел место. Во второй половине 60-х годов в связи с повышением точности стратегических средств вооружения потенциального противника возникла явная необходимость повышения живучести МБР шахтного базирования. Понимая это, Е. Г. Рудяк предлагает для ракеты Р-36 новую шахтную установку с защищенностью в пять раз более высокой. Ключевым в предложенном техническом решении было создание «общей амортизации» ракеты с подвеской на мощных металлических пружинах. Причем пружины требовались уникальные и в большом количестве. Такую шахтную пусковую установку начали строить на полигоне Тюра-Там. С другой стороны, МБР Р-36 к тому времени была далеко не идеалом ракетостроения: большое энергопотребление требовало применения на пусковой установке дизель-генераторов, а для предпускового наддува баков – большой батареи со сжатым газом. Эти два обстоятельства – высокозащищенная шахтная пусковая установка для Р-36 при такой комплектации не получалась. Все работы были приостановлены. Через некоторое время Михаил Кузьмич Янгель выходит с очень смелым предложением: новая ракета в транспортно-пусковом контейнере с минимальным энергопотреблением, не требующая наземных батарей со сжатым газом. Старт ракеты из контейнера без каких-либо газоотводов (так называемый минометный старт). Позже, когда ракета Р-36М будет создана В. Н. Челомей на совещании у Д. Ф. Устинова в своей «любезной манере» скажет, что он восхищен такими техническими решениями. Е. Г. Рудняк не поддержал новых идей М. К. Янгеля. Он считал, что шахтная пусковая установка должна создаваться по «газодинамической схеме», аналогичной ранее примененной на комплексах с ракетами Р-16У и Р-36. В. П. Бармин признавал только «газодинамическую схему», которую и реализовал на шахтных стартовых комплексах, разработанных для ракет В. Н. Челомея. Министр обороны А. А. Гречко также не признавал в то время новый способ старта ракеты из шахты. Позже он специально приезжал на полигон Тюра-Там на пуск Р-36М. Я видел, как он внимательно через оптическую систему всматривался: крыша шахты открылась, сразу стала плавно выходить из шахты огромная ракета и, чуть зависнув, подхваченная двигателями, быстро ушла в небо. Вот такая сложилась на то время ситуация. Янгель уступить не мог, а Рудняк – тоже. Назревал раскол. Говорили, что Д. Ф. Устинов старался уговорить Евгения Георгиевича, но все напрасно. Я был в холле здания министерства – за дверями шла коллегия с участием Д. Ф. Устинова. На ней произошел окончательный разрыв между Янгелем и Рудяком. Е. Г. Рудяк подал министру заявление об уходе – оно было принято. Он стал преподавать в Ленинградском военно-механическом институте. Не мне, ученику Евгения Георгиевича, высказывать суждения по поводу его действий – это была трагедия крупнейшего конструктора. Огромен вклад Е. Г. Рудяка в укрепление Военно-Морского флота и ракетных войск стратегического назначения. Его место предложили занять мне. В декабре 1970 г. я был назначен начальником и Главным конструктором КБ-1 в КБ средств механизации. Работа была очень важной для нашего коллектива, и упускать ее было нельзя. Я знал, что нужно делать, и понимал степень риска общего замысла. Задача по созданию нового боевого стартового комплекса была ясна, но трудна – нужно было разработать для более крупной баллистической ракеты шахтную пусковую установку, более стойкую к воздействию ядерного взрыва хотя бы раз в пятнадцать, и чтобы она могла поместиться внутри шахты снимаемых с вооружения ракетных комплексов с ракетой Р-36. Перспективный замысел создания нового поколения боевых стартовых комплексов заключался в непрерывном повышении их живучести (стойкости при ядерном взрыве). Шахтные пусковые установки как способ базирования межконтинентальных баллистических ракет открыли большие возможности повышения живучести. И главное, обеспечение потенциала ответного удара силами РВСН в условиях нанесения ядерного удара вероятным противником. …В свое шестидесятилетие Михаил Кузьмич Янгель, несмотря на тяжелейшую болезнь и категорический запрет врачей, принимал поздравления стоя. Другое для него − человека великих страстей и сжигающей самоотдачи – было неприемлемо. В череде поздравляющих я был предпоследним, кто видел его живым, чуть позже он упал, как солдат в бою. Ушел от нас великий конструкторосновоположник. Из книги В. С. Степанова «Создатели ракетно-ядерного оружия» * * *

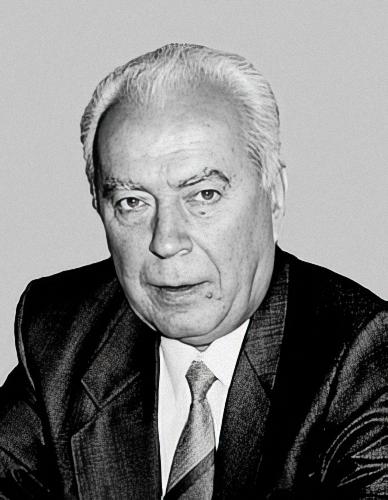

Алексей Федорович УТКИН, ШКОЛА КБ «ЮЖНОЕ» Михаил Кузьмич Янгель, 100-летие со дня рождения которого мы в этом году отмечаем, – один из пионеров ракетной техники, оставивший в ней и в сердцах своих соратников, которым посчастливилось с ним работать, яркий и глубокий след. М. К. Янгель создал творческий работоспособный коллектив ракетостроителей – конструкторское бюро «Южное», – разработавший под его руководством уникальные ракетные комплексы, и сформировал свою самобытную школу их проектирования – «Школу КБ «Южное». Главный принцип работы этой школы состоит в комплексном подходе к процессу создания боевой ракетной системы, когда учитываются интересы и заказчика, и разработчиков, и технологов, и эксплуатационщиков. Являясь головным разработчиком ракеты и ракетного комплекса, он добивался достижения таких тактико-технических характеристик, которые наилучшим образом обеспечивали выполнение боевой задачи, даже если для этого требовалась доработка ракеты, приводящая к снижению ее энергетики и удорожанию. При этом ракета рассматривалась как составная часть ракетного комплекса, в значительной мере определяющая характеристики ракетного комплекса. Системно увязывая параметры каждой части комплекса, требовал от разработчиков их неукоснительной реализации. В своей школе – «Школе КБЮ» – Михаил Кузьмич воспитал целую плеяду верных учеников, таких как В. Ф. Уткин, Н. Ф. Герасюта, И. М. Игдалов, Ю. А. Сметанин, В. В. Грачев, Э. М. Кашанов, Г. А. Кожевников, С. Н. Конюхов, В. Н. Автономов, Г. Д. Хорольский, В. П. Чеховский, Л. Д. Кучма, В. П. Катаев, С. И. Ус, В. В. Кошик и другие. Предприятия-соразработчики, в лице их руководителей, оценили такой подход к созданию комплекса и одобрили его. В их числе было и КБ-4 КБСМ, где я работал и которое длительное время возглавлял. Истории известны случаи, когда самые блестящие школы после ухода из жизни их создателей тускнели, пропадали. Со «Школой КБЮ» этого не произошло – настолько актуальными и жизненными оказались принципы разработки ракетных комплексов, заложенных ее создателем. Преемник Михаила Кузьмича Владимир Федорович Уткин приложил много сил для сохранения и развития принципов работы школы, зачастую личным примером подтверждая их результативность. Ярким примером эффективности такого системного подхода стало создание уникального, не имеющего аналогов в мире боевого железнодорожного ракетного комплекса, в котором системно решена задача увязки его составляющих – «ракета – пусковая установка – система управления». Для исключения повреждения вагонов и железнодорожного полотна газовой струей при старте ракеты осуществлялся так называемый «заклон» ракеты. Это потребовало доработки ракеты в части установки специальных пороховых двигателей, обеспечивающих отклонение оси ракеты относительно местной вертикали до момента запуска маршевого двигателя, после чего ракета выходила на заданную траекторию полета. Немалые усилия для сохранения и развития «Школы КБЮ» в тяжелое постсоветское время приложил преемник В. Ф. Уткина Станислав Николаевич Конюхов. Результатом такого комплексного подхода к решению задач проектирования стало создание в международной кооперации уникального комплекса «Морской старт», основой которого является уникальная ракета-носитель «Зенит», доработанная под условия старта с морской платформы. - - -С Михаилом Кузьмичом Янгелем я встретился впервые в 1962 году, уже после выхода в апреле этого же года постановления правительства «О создании образцов межконтинентальных ракет и носителей тяжелых космических объектов». Этим постановлением, в частности, задавалась разработка межконтинентального стратегического ракетного комплекса с ракетой Р-36. С первой встречи он произвел на меня исключительно приятное впечатление. Логичный и глубоко продуманный доклад, аргументированные и исчерпывающие ответы на вопросы, внимательное отношение к коллегам-соразработчикам, доброжелательность – все это, естественно, импонировало. Помнится, я подумал: «Вот настоящий Главный конструктор головной организации, с которым хотелось бы работать, да не судьба». Дело в том, что постановление касалось комплекса с ракетой тяжелого класса, а в нашей организации это была тематика КБ-1 Главного конструктора Е. Г. Рудяка. Я же, работая в КБ-4 Главного конструктора Б. Г. Бочкова, а после его безвременной кончины возглавляя КБ-4, занимался разработкой пусковых установок и стартовых комплексов для межконтинентальных ракет легкого и среднего классов. К счастью, мое сожаление длилось недолго. Удивительной особенностью Михаила Кузьмича было его умение хорошо предвидеть (может быть, лучше всех в СССР) направления развития ракетных комплексов, выделять наиболее перспективные и прогрессивные решения и активно добиваться их реализации. При этом главным для сдерживания потенциального противника считал обеспечение гарантированного ответного удара. Поэтому с 1963 года по настоянию Михаила Кузьмича мы начали разработку проектов стационарных и подвижных стартовых комплексов для ракет легкого и среднего классов. В частности, нами были разработаны проекты пусковых установок для ракетных комплексов с ракетами РТ-21, РТ-22. Шахтная пусковая установка СМ-СП27, разработанная в 1966 году под ракету РТ-21, явилась прототипом для всех ШПУ, разрабатываемых КБСМ для ракет КБ «Южное»: 15А15, 15А16, 15А11 – жидкостных и 15Ж44, 15Ж60 – твердотопливных. Тогда у меня возникло предположение, что результаты этих работ давали Михаилу Кузьмичу информацию, необходимую для формируемой им концепции дальнейшего развития стратегических комплексов, которую впоследствии он представил и добился ее принятия на высшем государственном уровне. Как об этом писал Владимир Федорович Уткин, первый заместитель М. К. Янгеля и его преемник: «В 1969 году военная доктрина была четко выражена в политическом заявлении о неприменении ядерного оружия первыми. М. К. Янгель, мы, его коллеги, стояли на позиции необходимости гарантированного ответного удара, обеспечивающего неприемлемый ущерб атакующей стороне. С целью создания ракетных комплексов, решающих эту важную проблему, КБ «Южное» вместе с ЦНИИмаш выступило с предложением: – увеличить прочность шахты и ввести в состав ракетных войск подвижные ракетные комплексы; – оснастить часть ракет разделяющимися головными частями индивидуального наведения; – применить бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ); – улучшить точность попадания; – повысить эксплуатационные характеристики. Главное разногласие, вокруг которого разгорелись страсти, – это предложение В. Н. Челомея, заключающееся в том, что не надо много раз упрочнять шахты, а надо только обеспечить ответно-встречный удар, т. е. пустить наши ракеты до прихода ракет противника». Концепция М. К. Янгеля была поддержана Л. В. Смирновым (Председатель ВПК), Д. Ф. Устиновым (Секретарь ЦК КПСС), концепция В. Н. Челомея – А. А. Гречко (министр обороны), С. А. Афанасьевым (министр общего машиностроения). Такая борьба мнений получила среди специалистов название «малая гражданская война». Конец ей положило решение Совета Обороны от 28 августа 1969 года, принявшего концепцию, предложенную М. К. Янгелем. Решение Совета Обороны открыло зеленый свет работам по созданию ракетного комплекса с ракетой МР-УР100 на базе модернизируемых шахтных пусковых установок ОС-84. А работа была конкурсной с ракетным комплексом 15А30 Генерального конструктора В. Н. Челомея. Тут следует пояснить, что к концу 60-х годов точность доставки боевых блоков вероятным противником была достаточной для поражения ШПУ ОС-84 с их низкой защищенностью от воздействия ЯВ. Было необходимо существенно повысить защищенность и, соответственно, живучесть ШПУ. Сделать это надо было за минимальные сроки и за минимальные деньги. В РК 15А30 существующая ШПУ ОС-84 полностью разрушалась и на ее месте возводилось совершенно новое шахтное сооружение. Мы же предложили решить задачу путем сохранения шахтного ствола ОС-84 и введением внутрь его силового металлического стакана, который рассчитан на восприятие воздействия ЯВ по этой ШПУ. Однако такое упрочнение ШПУ не оставило необходимого пространства для гозоходов. Старт ракеты по минометной схеме решил проблему. Модернизация по этой схеме проводилась за счет внутренних размеров ствола ШПУ ОС-84. Необходимость создания ракеты МР-УР100 с требуемыми ТТХ определила и ее геометрию. Были определены минимальные зазоры между ракетой в контейнере и шахтным стволом ПУ, которые можно было использовать для перемещения транспортно-пускового контейнера с ракетой относительно шахтного ствола при ЯВ. И хотя М. К. Янгель в совещаниях не участвовал, он перенес инфаркт и находился на лечении в Москве, но всегда был в курсе наших работ по комплексу МР-УР100. Но однажды он все-таки приехал в ЦНИИмаш и принял участие в рабочем совещании представителей КБ «Южное» и КБСМ (по два-три специалиста от каждой стороны). Михаил Кузьмич задал мне вопрос о величине защищенности ШПУ. Я назвал ее. Тогда М. К. Янгель поинтересовался, что нужно сделать, чтобы защищенность поднять в 3-4 раза. Такая защищенность обеспечила бы необходимую живучесть ШПУ при ЯВ для ответного удара, а также увеличивала конкурентоспособность нашего варианта модернизации ОС-84. Я ответил ему, что, если допустимая поперечная нагрузка на ракету будет больше в 4 раза, то мы сумеем увеличить защищенность ШПУ в 3-4 раза. Получив от меня такой ответ, Михаил Кузьмич сразу задал вопрос своим сотрудникам Г. А. Кожевникову и В. Х. Репетило: «Что нам надо сделать по ракете?». Тут же последовал ответ: «Перейти на вафельную обечайку корпуса ракеты вместо листовой». Мне показалось, что этот вопрос они уже обдумывали. Получив ответ, М. К. Янгель сразу принял решение о переходе на вафельную конструкцию обечаек корпуса ракеты. Мы понимали, что такое решение даром не дается – это увеличит вес и стоимость ракеты, но благодаря этому комплекс приобретет новое качество. В последующем это решение позволило дважды увеличить защищенность ШПУ, на длительное время сняв вопрос обеспечения живучести ШПУ для гарантированного ответного удара. Так Михаил Кузьмич наглядно показал нам принцип работы созданной им школы. Все ракетно-космические комплексы, созданные после его кончины, а именно: шахтные с ракетами МР-УР100 УТТХ, Р-36М УТТХ, БЖРК с ракетой РТ-23 УТТХ и космический старт с ракетой 11К77 «Зенит» – лучшие в мире не только по совершенству ракет, но и комплексов в целом. А БЖРК так и остался единственным в мире. Все это стало возможным благодаря «Школе КБ «Южное», а также слаженной и дружной работе Совета Главных конструкторов, проходящей в атмосфере взаимопомощи и уважительного отношения друг к другу. Август 2011 г. * * *

Виктор Васильевич ПИЛИПЕНКО, КБ ЯНГЕЛЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА УКРАИНЫ Михаил Кузьмич Янгель как Главный конструктор ракетно-космических систем, человек с необычайно широким кругозором, прекрасно понимал необходимость активного участия ученых всех секторов науки − отраслевого, академического, вузовского, заводского – в решении проблемных вопросов ракетной техники. В свою очередь, многие научные коллективы Академии наук Украины стремились к тому, чтобы логическим продолжением их фундаментальных исследований являлись прикладные исследования и разработки в интересах новой техники. Поэтому с самого начала становления новой отрасли промышленности – ракетостроения – академические институты Украины интенсивно развивали сотрудничество с КБ «Южное», Южным машиностроительным заводом, другими КБ и заводами, где создавалась ракетно-космическая техника. Плодами такого сотрудничества являются разработанные в Институте электросварки под руководством академика Б. Е. Патона и внедренные на ЮМЗ высокоэффективные технологии дуговой и электронно-лучевой сварки алюминиевых сплавов, позволившие получить бездефектные соединения деталей и узлов изделий больших размеров; технология сварки и резки деталей при помощи энергии взрыва и др. В 60-х годах в Институте кибернетики АН Украины под руководством академика В. М. Глушкова начали создаваться мощные автоматизированные измерительные комплексы, значительно повысившие производительность труда при проведении натурных испытаний ракет. Широкое признание и использование получили фундаментальные исследования академика А. Ю. Ишлинского по теории гироскопов и гироскопических приборов. Начиная с 50-х годов, интенсифицировались исследования, проводимые под руководством академиков АН Украины Г. С. Писаренко и В. Т. Трощенко и направленные на изучение прочности материалов и элементов ракетных конструкций в экстремальных условиях. Основное внимание уделялось разработке критериев прочности и несущей способности материалов и элементов конструкции, повышению их прочности и долговечности с учетом условий эксплуатации. С начала 60-х годов в Институте механики имени С. П. Тимошенко под руководством академиков АН Украины В. О. Кононенко и А. Н. Гузя были развернуты исследования механики объектов ракетно-космической техники, решались задачи устойчивости и прочности элементов конструкций ракетных двигателей. Созданные в институте основы теории конструкционных материалов и полученные при этом результаты изучения поведения элементов конструкций способствовали принятию оптимальных инженерных решений при проектировании ракетно-космических объектов. Результатом широкомасштабного и плодотворного сотрудничества КБ «Южное» и Института проблем материаловедения явилось создание под руководством академиков И. Н. Францевича и В. И. Трефилова научных основ разработки материалов и технологий их получения, разработка широкой гаммы эрозионно-стойких теплозащитных материалов для внешней теплозащиты головных частей ракет и для деталей, работающих в условиях интенсивного воздействия высокотемпературных газовых потоков. В тот же период времени большой объем исследований по разработке методов решений линейных и нелинейных краевых задач динамики твердого тела с полостями сложной геометрической формы, содержащими жидкий заполнитель (применительно к бакам жидкостных ракет), был выполнен под руководством академика АН Украины Н. А. Кильчевского и члена-корреспондента АН Украины И. А. Луковского. Так же успешно сотрудничали с КБ «Южное» научные коллективы Харькова, Львова, Донецка и других городов Украины. Большой вклад в реализацию идей, замыслов и планов Михаила Кузьмича Янгеля внесли в 50-60-х годах днепропетровские ученые. Член-корреспондент АН Украины В. М. Ковтуненко развил эффективные экспериментальные и теоретические методы исследования задач аэродинамики и динамики космических аппаратов. Член-корреспондент АН Украины Н. Ф. Герасюта внес существенный вклад в разработку высокоэффективных методов баллистических расчетов, исследования динамики и технической устойчивости управляемого движения ракет. Под руководством академика АН Украины В. И. Моссаковского был решен ряд актуальных задач прочности и контактного взаимодействия ракетных конструкций с основаниями и ложементами. Обширный круг задач теории колебаний и теории устойчивости движения охватывали исследования академика АН Украины В. А. Лазаряна и члена-корреспондента АН Украины В. Ф. Ушкалова в области механики наземной транспортировки и виброиспытаний элементов ракетных конструкций. Член-корреспондент АН Украины И. И. Иванов внес существенный вклад в разработку основ проектирования, конструирования и отработки совершенных жидкостных ракетных двигателей (в первую очередь, рулевых двигателей). Ограниченный объем статьи не позволяет продолжить этот перечень, но из сказанного следует, что к середине 60-х годов в Днепропетровске был создан серьезный научный задел, направленный на решение актуальных задач ракетно-космической техники. В 1966 г. по инициативе М. К. Янгеля в Днепропетровске было организовано новое специализированное академическое подразделение, которое получило открытое название – Сектор проблем технической механики. При участии М. К. Янгеля и его соратников были сформулированы научные направления сектора: аэродинамика, динамика двигателей, баллистика и управление, надежность летательных аппаратов. К руководству отделами сектора на общественных началах М. К. Янгель привлек своих соратников Н. Ф. Герасюту, В. М. Ковтуненко, И. И. Иванова, а также В. И. Моссаковского. В последующие годы сектор был преобразован в филиал, а затем – в отделение Института механики АН Украины (1968 г.). На его базе в 1980 г. при поддержке академиков Б. Е. Патона, В. Ф. Уткина, В. П. Мишина, Б. Н. Петрова, Г. И. Петрова и тогдашнего Президента АН СССР А. П. Александрова был создан Институт технической механики АН Украины в Днепропетровске. Он был ориентирован в первую очередь на решение научных проблем ракетно-космической техники. Еще при жизни Михаила Кузьмича получили его одобрение и признание исследования молодых тогда ученых будущего института. Я в те годы (сначала в ОКБ-586, а с 1966 г. – в системе Академии наук Украины) с небольшим коллективом сотрудников занимался вопросами неустойчивого горения в ЖРД и анализа аварийных ситуаций при их испытаниях, приближения стендовых условий испытаний ЖРД к натурным, изучением нового вида неустойчивости в ЖРД – низкочастотных автоколебаний, обусловленных кавитационными явлениями в насосах ЖРД. Михаил Кузьмич, который держал в поле зрения огромный круг разнообразных проблем, задач и вопросов, проявлял живой интерес и к нашим результатам. Именно по его приказу в двигательном КБ главного конструктора члена-корреспондента АН Украины И. И. Иванова было организовано специальное подразделение по динамике ЖРД, которым я руководил до перевода в сектор проблем технической механики. В секторе начали развиваться также исследования прочности тонкостенных оболочек (член-корреспондент АН Украины В. С. Гудрамович), параметрические методы оценки надежности изделий ракетно-космической техники и подтверждения количественных показателей надежности по малому числу испытаний (В. В. Поздняков, Е. С. Переверзев), исследования по аэродинамике (В. П. Басс, В. А. Шувалов, В. И. Тимошенко), баллистике (Г. Л. Мадатов). В 70-е и последующие годы получили дальнейшее развитие как научные направления, заложенные М. К. Янгелем, так и новые, в частности, связанные с приходом в организацию тогда еще члена-корреспондента АН Украины В. А. Лазаряна, академика АН Украины В. С. Будника и других ученых, формировались научные школы в области динамики ракетных двигателей, продольной устойчивости жидкостных ракет-носителей, прочности и надежности ракетных конструкций, динамики наземной транспортировки изделий ракетной техники, аэрогазои плазмодинамики, механики управляемого полета. Те из нас, кто начинал свой трудовой путь в КБ М. К. Янгеля, имел рабочие контакты с ним, всегда будут помнить своего первого Главного конструктора – академика М. К. Янгеля. Он хотел, чтобы в Академии наук Украины был ракетно-космический институт, и мы выполнили его пожелание, к сожалению, после того, как Михаила Кузьмича не стало. Сентябрь 1996 г. * * *

Борис Федорович БЫЗАЛОВ, ВСЕ ВО ИМЯ ДЕЛА Вспоминается, как Михаил Кузьмич Янгель во время подготовки к пуску ракеты 8К67 наблюдал за пайкой проводов к пироразъемам, которую в силу необходимости проводил на открытом воздухе инженер КБТМ Вартан Меграбян, подбадривал его, помогал советом, да и подучивал рабочим приемам. Вообще Михаил Кузьмич, при всей его жесткости по принципиальным вопросам и ответственности при выполнении работ, оставался весьма демократичным в обращении с людьми, которых он уважал и ценил. Неоднократно мы участвовали в обсуждении технических проблем, по которым в горячих спорах в табачном дыму в ненормируемое время в рабочей комнате рядом с кабинетом Янгеля вырабатывались единственно правильные оптимальные решения. Михаил Кузьмич, участвующий в обсуждении, попыхивал сигаретой, слушал. Помалкивал, а потом принимал решение: «Вот будет так…», причем это решение, иногда не совпадающее с мнением большинства, всегда было, как правило, правильным. Природа и самосовершенствование наделили его даром убеждения, которое вкупе с глубокими знаниями и инженерным чутьем оказывало решающее влияние при принятии организационных и технических решений на самом высоком уровне руководства промышленности и страны. Мне пришлось быть у министра С. А. Афанасьева, когда решался вопрос об организации работ по шахтным стартам для ракеты 15А14, вопрос, который имел колоссальное, едва ли не решающее значение для создания системы сдерживания и паритета в «холодной войне» СССР и США. Главный конструктор Евгений Григорьевич Рудяк – разработчик и создатель шахтных установок для семейства «речек» – не смог преодолеть классического подхода к созданию принципиально нового вида ракетной системы. Она должна была иметь повышенную защищенность от термоядерного воздействия, не нуждалась в обустройстве шахт сложными и дорогими в строительстве и монтаже газоотводами, что, конечно, давало возможность сэкономить на развертывании системы защиты от возможного нападения колоссальные государственные средства. Михаил Кузьмич, встретившись с таким непониманием со стороны своего смежника, высказал ему свое отношение к его позиции: «Ты, очевидно, не отдаешь себе отчета в том, что происходит, ты превратился в тормоз развития техники, ты мешаешь обороноспособности страны, тебе придется уйти». И действительно, Янгель настоял на смене руководства соисполнителя и привлек к разработке эскизного проекта КБТМ, ведущий состав которого полностью разделял концепцию КБ «Южное». Так же жестко Михаил Кузьмич поступил с руководителем ГСКБ В. П. Петровым, который был по предыдущему богатому профессиональному опыту прекрасным конструктором-агрегатчиком, но растерялся перед несвойственной для него работой по проектированию и созданию сложных комплексов оборудования, связанных с большими объемами и сжатыми сроками строительства сооружений и производства строительно-монтажных работ. В результате, к созданию экспериментальной стартовой позиции для новой ракеты 8К67 был привлечен коллектив инженеров ГСКБ, способных выполнить поставленные перед ними задачи, а Главным конструктором был назначен В. Н. Соловьев, в которого Михаил Кузьмич поверил, и в дальнейшей совместной работе не разуверился ни в коллективе, ни в руководителе предприятия. Это было время, когда от начала проекта в июле 1962 года до первого пуска ракеты 8К67 в сентябре 1963 года прошло немногим более одного года – темпы работ, невиданные в ракетно-космической технике ни до, ни после создания этого комплекса. Напряженная работа над проектом ракеты, стартовой и технической позиции, тяжелые климатические и бытовые условия работы непосредственно на объекте строительства комплекса еще более сблизили коллективы КБ «Южное» и КБТМ. Почти постоянное присутствие на полигоне Главных конструкторов, их заместителей, руководителей промышленности страны и Заказчика создавали идеальные условия для практической учебы молодежи, которая в дальнейшем пришла к руководству предприятиями военно-промышленного комплекса и в значительной степени составила кадровый потенциал отрасли. Работали, не считаясь ни со временем, ни с личными проблемами, не особенно обращая внимание и на здоровье, что было характерно и для молодежи, и для руководителей работ. Это же относилось и к М. К. Янгелю. Напряженная работа, сознание своей ответственности перед страной, оторванность от семьи и особенно трагедия «неделинской» катастрофы, свидетелем которой он был, подкосили сердце Михаила Кузьмича. Помню, как на одном из Советов Главных конструкторов, пленарное заседание которого проходило в актовом зале КБ «Южное», Михаил Кузьмич сидел на сцене за председательским столиком с землистым мокрым лицом, слушал доклады участников Совета и беспрерывно курил (за три часа работы Совета была выкурена пачка «Новости»). Для М. К. Янгеля было несвойственно житейское спокойствие, хотя внешне он выглядел очень спокойным и рассудительным человеком. Для него, я думаю, самым главным в жизни было его творчество во имя его страны, его государства, его родного конструкторского бюро. Из газеты «Конструктор», апрель 2004 г. * * *

Вячеслав Федорович РАХМАНИН, С КБ ЯНГЕЛЯ – ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО В начале 50-х годов ОКБ-456 В. П. Глушко начало свою длительную и исключительно плодотворную деятельность по разработкам ЖРД для ракетного ОКБ в Днепропетровске. Как известно, в первой половине 1951 года Днепропетровский автозавод был переключен на ракетную тематику – серийное изготовление ракет, разработанных в ОКБ С. П. Королева. Для конструкторского сопровождения изготовления ракет на заводе было сформировано серийное конструкторское бюро (СКБ), для работы в котором С. П. Королев направил ряд своих сотрудников во главе с заместителем Главного конструктора В. С. Будником, возглавившим СКБ. ОКБ-456 также не осталось в стороне от укрепления кадрового состава СКБ. В. П. Глушко направил на работу в Днепропетровск испытанных сотрудников, выпускников КАИ: своего заместителя по серийному производству Н. С. Шнякина, ведущего работника двигательного подразделения И. И. Иванова и молодого специалиста М. Р. Гнесина. К слову сказать, Н. С. Шнякин с 1951 по 1954 год работал заместителем Главного конструктора СКБ. После образования ОКБ-586 он некоторое время работал Главным конструктором Днепропетровского завода № 586. В декабре 1956 года вернулся в Химки заместителем Главного конструктора ОКБ-456. Молодой коллектив СКБ не мог ограничиться рутинной работой по сопровождению производства, главной заповедью которой является «ни шагу в сторону» от требований утвержденной конструкторской документации. Творческий потенциал СКБ нашел выход – вначале в усовершенствовании технологии и конструкции Р-1, получившей наименование Р-1М, а затем и в улучшении ее эксплуатационных характеристик. Следующим этапом в производственной биографии СКБ явились проектные проработки по обоснованию ракеты на высококипящих компонентах топлива с последующей разработкой эскизного проекта. Создание в Днепропетровске Особого конструкторского бюро положило конец монополии одного Главного конструктора – С. П. Королева. Выбор М. К. Янгеля на должность руководителя нового ОКБ был тоже неслучайным. После работы на ответственных должностях в авиационных КБ и окончания Академии авиационной промышленности в 1950 году он более четырех лет работал в НИИ-88.Основательно изучив ракеты, работающие на жидком кислороде, М. К. Янгель пришел к выводу о необходимости перевода ракет боевого назначения на высококипящие компоненты топлива. Он заявил о себе «в нужное время и в нужном месте» и был направлен правительством СССР Главным конструктором в днепропетровское ОКБ. Высокий творческий потенциал М. К. Янгеля в сочетании с дерзким порывом ко всему новому молодого коллектива ОКБ стал тем фундаментом, на котором выросло и утвердилось новое направление в отечественном ракетостроении. С приходом М. К. Янгеля в ОКБ молодой коллектив активизировал разработку своей первой боевой баллистической одноступенчатой ракеты Р-12. В качестве ракетного топлива использовались азотная кислота АК-27И и углеводородное горючее ТМ-185. В дальнейшем, при разработке следующего поколения ракет, азотная кислота была заменена на азотный тетроксид (АТ), горючее ТМ-185 – на несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Пара «АТ + НДМГ» стала штатным топливом для многих ракет боевого и космического назначения. Кстати, следует отметить, что в отчете ГДЛ за 1932 год в разделе о работах сектора В. П. Глушко указано: «Найдено, что одним из лучших является топливо – азототетроксид – N2O4». Разработчиком маршевого двигателя стало ОКБ-456. С концепцией повышения боеготовности ракетного вооружения путем применения высококипящих компонентов топлива В. П. Глушко был знаком еще с тридцатых годов, когда этот вопрос не раз обсуждался на научно-техническом совете в РНИИ. Он с энтузиазмом поддержал начинающего Главного конструктора М. К. Янгеля в его выборе компонентов топлива. С этого момента и началось творческое сотрудничество двух выдающихся ученых в области ракетной техники – академиков М. К. Янгеля и В. П. Глушко. Работы в ОКБ-456 по двигателю для ракеты Р-12 начались в 1952 году по техническим предложениям, разработанным под руководством В. С. Будника. С приходом М. К. Янгеля в проект Р-12 были внесены доработки, существенно изменившие ранее разработанный проект. Эти изменения коснулись и двигателя, так что уже имеющиеся проработки двигателя пришлось в значительной мере переделывать заново. До начала работ по двигателю для ракеты Р-12 ОКБ-456 специализировалось на разработке кислородных двигателей для ОКБ С. П. Королева, которое являлось тогда единственным в СССР головным разработчиком ракет. ОКБ М. К. Янгеля стало вторым головным разработчиком и обеспечило КБ Энергомаш перспективу долговременного плодотворного сотрудничества. Достаточно сказать, что на всех ракетных системах, разработанных в КБ «Южное» с использованием ЖРД, установлены двигатели, созданные ОКБ-456 (КБ Энергомаш). Всего за годы совместной работы были разработаны и сданы в эксплуатацию с учетом модернизации и модифицирования 16 двигателей для первых и вторых ступеней боевых и космических ракет разработки КБ «Южное». Из книги «Однажды и навсегда. * * *

Александр Дмитриевич КОНОПАТОВ, ДУХ ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ Первое взаимодействие КБ химавтоматики с КБ Главного конструктора М. К. Янгеля относится к 1961 году. В конце этого года группа наших конструкторов посетила ОКБ-586, где ознакомилась с работами двигательного КБ И. И. Иванова. Эта встреча позволила оценить многие особенности и стиль работы днепропетровцев. Уже тогда возникло желание сотрудничать с ОКБ, уже тогда стало понятно, почему многие известные нам предприятия и КБ тянутся к совместным работам с Михаилом Кузьмичом. Однако настоящее сотрудничество пришло значительно позже. К началу 1967 года наше КБ уже длительное время сотрудничало с ОКБ-1 С. П. Королева, ОКБ-52 В. Н. Челомея и другими головными предприятиями отрасли, но пока еще не было ни одного задания на разработку двигателя для ракет М. К. Янгеля. К этому времени у нас были определенные успехи в создании двигателей, работающих по схеме с дожиганием генераторного газа на высококипящих компонентах, были уже и двигатели, поставляемые для серийных изделий. Весной 1967 года М. К. Янгель обратился в наше КБ с предложением – разработать для нового изделия универсальные двигатели для первой и второй ступеней. Наше предприятие было очень заинтересовано в данных работах, так как они были следующим шагом в развитии двигателестроения, а для КБ М. К. Янгеля это было первое изделие, где применялись двигатели, работающие по замкнутой схеме и при высоких давлениях. Это давало для ракеты значительный выигрыш по удельным и массовым характеристикам. Наш коллектив взялся за эту работу с большим энтузиазмом. Сбывалось давнее желание сотрудничать с Михаилом Кузьмичом и его коллективом. В процессе работы над новым техническим заданием приходилось часто встречаться с Главным конструктором и его соратниками. Во время таких встреч Михаил Кузьмич вникал во все тонкости предстоящей работы над двигателем. Трудности наши становились и его трудностями, и все совместно стремились их преодолеть. Отношение Михаила Кузьмича к нашим разработкам было самое благожелательное. Никакого высокомерия, простота в обращении, доступность практически на любом уровне. Все это осталось в КБ «Южное» и сегодня. В ту пору работа над новым заданием продвигалась успешно. Разработка двигателей была поручена ведущим конструкторам В. П. Козелкову (первая ступень) и Я. И. Гершковичу (вторая ступень). Были разработаны проекты этих двигателей, и в 1968 году в КБ «Южное» состоялось заседание Совета Главных конструкторов, где определился облик нового изделия и его силовых установок. Надо сказать, что одновременно с заданием нашему КБ Михаил Кузьмич дал поручение разрабатывать двигатель для первой ступени ракеты Валентину Петровичу Глушко, который был Главным конструктором КБ Энергомаш (КБЭМ). Их двигатель по ТЗ был большей тяги, и количество таких двигателей на первой ступени было меньше, чем двигателей разработки нашего КБ. Наверное, в этом дублировании задания проявилась и осторожность М. К. Янгеля. С двигателистами Глушко он сотрудничал уже долгие годы, а с нашим КБ это были только первые разработки, да еще одновременно для первой и второй ступеней. Вот Михаил Кузьмич и подстраховал и себя, и нас. На этом Совете были заслушаны доклад нашего КБ о разработке двигателей первой и второй ступеней нового изделия и доклад КБЭМ о двигателе для первой ступени. Разработки нашего КБ были одобрены М. К. Янгелем, но было принято решение: и КБХА, и КБЭМ продолжать работы по двигателям для первой ступени. В. П. Глушко, который был заинтересован в работах для М. К. Янгеля, одновременно поддерживал наши разработки двигателя для второй ступени. Так фактически продолжалось до 1970 года, когда уже на заседании НТС министерства М. К. Янгель принял решение: по двигателю для первой ступени принять разработку КБЭМ, а для второй – КБХА. Это в какой-то степени понижало экономические показатели создаваемого изделия, так как наши двигатели первой ступени были на 90 % унифицированы с центральным блоком второй ступени, а значит, вся отработка и серийное производство двигателей были бы значительно дешевле, чем в варианте КБЭМ-КБХА. Но, очевидно, в этом решении М. К. Янгеля был заложен какой-то глубокий смысл. Дальнейшая наша совместная работа с М. К. Янгелем проходила в духе полного доверия и взаимопонимания. Для того чтобы лучше узнать наше КБ, Михаил Кузьмич совместно с работниками своего предприятия и специалистами министерства посетил Воронеж летом 1969 года. Он провел совещание с ответственными работниками, объяснил важность стоящей перед нашим КБ задачи создания нового двигателя и обещал всяческую поддержку со своей стороны. Это было, к сожалению, единственное и последнее посещение нашего предприятия Янгелем – в 1971 году Михаила Кузьмича не стало. Из газеты «Конструктор» № 16 (717) от 31 октября 2003 г. * * *

Александр Владимирович БЕК, ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА С ЯНГЕЛЕМ Моя встреча с М. К. Янгелем произошла в 1969 году. Это было время создания нового поколения систем управления межконтинентальных боевых ракет (МБР), систем, основанных на применении бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ) в качестве главного средства обработки всей информации на борту. В одной БЦВМ производились вычисления (или, как говорили, решались задачи) для всех каналов управления и контроля. БЦВМ становилась единым «мозгом» системы управления. Поскольку до этого системы управления МБР создавались на основе аналоговых или дискретных устройств с автономным многоканальным управлением при слабых связях между каналами, переход к такому единому «мозговому центру», как БЦВМ, был важным и почти революционным шагом. И естественно, что Михаил Кузьмич – Главный конструктор ракеты – стремился понять и оценить как преимущества такого новшества, так и связанные с ним риски. Будучи в очень дружеских отношениях с Я. Е. Айзенбергом, тогда руководившим теоретическим отделением харьковского Конструкторского бюро электроприборостроения (КБЭ) – головного разработчика системы управления (СУ), Михаил Кузьмич попросил его прислать толкового молодого инженера – специалиста в области применения БЦВМ в СУ. Как он тогда выразился, какого-нибудь «умника» в этой области. Таким «умником» оказался я. В то время, когда многие специалисты в области систем управления очень сомневались в возможностях БЦВМ решить все задачи управления ракетой, я был уверен в успехе. А будучи молодым и энергичным, возможно и переоценивал перспективы применения БЦВМ, но тогда искренне считал, что ничего невозможного нет. Я хорошо понимал дистанцию между собой и М. К. Янгелем. Но поскольку я знал, что Михаил Кузьмич – человек исключительно интеллигентный, то никакого страха перед тем, как «предстать пред светлы очи», я не испытывал. И я не просто не ошибся. Эта встреча превзошла все ожидания и запомнилась на всю жизнь. Я расскажу о ней так, как она происходила, – в хронологическом порядке, специально опустив процесс моей подготовки к этой встрече. Итак, меня проводили ведущие конструкторы (не помню кто) в кабинет М. К. Янгеля, где я представился как «человек Айзенберга». Я подробно рассказывал об основных применениях цифровой вычислительной техники на борту. Стоя с мелом в руках у доски, даже что-то рисовал, отвечал на вопросы Михаила Кузьмича. Разговор продолжался около двух часов. Я полностью потерял ощущение разницы в возрасте и положении. Шла беседа двух инженеров: одного – молодого энтузиаста, одержимого идеей цифровых СУ, и другого – многоопытного сомневающегося аналитика. Безусловно, я старался не отягощать Главного конструктора «специальными терминами», но меня поразила способность руководителя такого масштаба вникать в техническую суть дела и быстро улавливать самое главное. В конце разговора Михаил Кузьмич своим удивительно приятным негромким голосом спросил: «Не можете ли Вы все, что мне здесь рассказали, подробно изложить на бумаге?». И вот тут я блеснул (до сих пор приятно похвастать) – достаю из папочки текст на 20 листах и говорю: «Вот, пожалуйста». На лице Михаила Кузьмича, до этого момента почти бесстрастном, отразилось удивление. Пролистав мой труд, он сказал: «Прекрасно. Но теперь, если можно, то же самое, но в краткой форме – листа на три-четыре». Тут я снова открываю папочку и достаю из нее аннотацию моего доклада на четырех страницах. Только здесь Михаил Кузьмич улыбнулся и сказал, как бы обращаясь к кому-то третьему, кого не было рядом: «Да, толковые у Яши ребята» (у Яши – это у Якова Ейновича Айзенберга). Не было похвалы приятней, чем эта. И по сей день воспоминания об этой встрече вызывают у меня теплые и вместе с тем грустные ощущения, потому что очень горько, когда такие люди, как Михаил Кузьмич, рано уходят из жизни. Им нет эквивалентной замены. И хотя есть соратники, есть продолжатели его дела, есть, наконец, КБ «Южное» имени М. К. Янгеля, но нет его с нами, и уже никогда не произойдет новой встречи, которая оставила бы неизгладимый след в памяти молодого инженера. Из газеты «Конструктор», сентябрь 2001 г. * * *

СОТРУДНИЧЕСТВО ВНИИЭФ И КБ «ЮЖНОЕ» Связи Российского Федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в г. Сарове (Арзамас-16) и КБ «Южное» берут начало с самых первых дней становления этого крупнейшего центра оборонной ракетной техники Советского Союза. Собственно, само КБ «Южное» (точнее, ОКБ-586, как оно тогда именовалось) было создано как раз для того, чтобы разрабатывать мощные межконтинентальные носители для того ядерного боевого оснащения, которое в 1954 году в СССР разрабатывало только КБ-11, как тогда называлась наша фирма. Если ОКБ-1 Королева, создав знаменитую «семерку» – межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 и затем Р-9, вскоре переключилось на космическую тематику, то новое ракетное ОКБ М. К. Янгеля в Днепропетровске стало ведущей организацией в области создания стратегических (прежде всего – тяжелых) МБР для Ракетных войск стратегического назначения. Недаром несколько позднее во ВНИИЭФ бытовала присказка: «Королев работает та ТАСС, а Янгель – на нас». Да, всю деятельность КБ «Южное» освещают две выдающиеся фигуры – Михаил Кузьмич Янгель и Владимир Федорович Уткин. Как и Сергей Павлович Королев, Янгель и Уткин входили в плеяду наиболее крупных руководителей советского ракетостроения. И один, и другой долгие плодотворные десятилетия были нашими ближайшими смежниками. Под нашу полезную, так сказать, нагрузку проектировались практически все носители днепропетровского ракетного куста: Р-12, Р-14, Р-16, РТ-23УТТХ и, наконец, знаменитое семейство межконтинентальных баллистических ракет Р-36. Михаил Кузьмич Янгель ушел из жизни давно – в 1971 году и до обидного рано. И хотя для нас он все еще остается живой незабываемой личностью, человеком, с которым мы встречались и сотрудничали, однако ныне действующие поколения разработчиков ядерного оружия наиболее тесно работали уже с Владимиром Федоровичем, который буквально подхватил эстафету у Янгеля в очень непростое и ответственное время. Ядерное боевое оснащение тех ракет, которые разрабатывало КБ «Южное» и изготавливали днепропетровский Южмаш и Павлоградский механический завод, было «изюминкой» всего того ракетно-ядерного дела, которым мы были заняты сообща, в единой упряжке. Обеспечить «изюминку» было задачей прежде всего ВНИИ экспериментальной физики в Арзамасе-16, а также второго (уральского) ядерного центра – ВНИИТФ в Челябинске-70. Основой ядерного оснащения наших РВСН и сейчас остаются саровские заряды, но и вклад уральцев тоже оказался весомым. Усилия разных фирм здесь взаимно не вычитались, а переплетались, взаимно складывались. Увы, результаты нашей общей работы с КБ «Южное» в некотором роде – неосязаемы, незаметны для непосвященного глаза. Действительно, итогом усилий того же королевского ОКБ стали старты Гагарина и его товарищей. Самолеты Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковлева перевозят миллионы тонн грузов и миллионы пассажиров. А каков же итог нашей работы? Ведь если не ревут двигатели ваших днепровских межконтинентальных баллистических ракет, если на их вершине постепенно стареют «без дела» наши ядерные головные части, то мир, по сути, не замечает нас, не помнит о нас. Но основания для внутреннего удовлетворения у нас все-таки есть. Наш результат – глобальный, более чем полувековой мир в динамичную и потенциально нестабильную эпоху. А ведь военно-политическая нестабильность может оказаться просто гибельной для всей мировой цивилизации. Вот как раз для обеспечения стратегической стабильности вместе с «ядерными» коллегами и работали Михаил Кузьмич, Владимир Федорович и их соратники и преемники. М. К. Янгель твердо встал на позицию обеспечения возможности нанесения гарантированного ответного ракетно-ядерного удара возмездия по агрессору при любых, даже самых неблагоприятных для нас условиях превентивного удара по нам. Янгеля активно поддерживал головной ЦНИИмаш и его директор Ю. А. Мозжорин. Были на стороне этой идеи академики М. В. Келдыш, А. П. Александров, секретарь ЦК Д. Ф. Устинов. Однако и противодействие было не менее мощным. С кончиной Михаила Кузьмича одной из главных фигур, отстаивающих идею гарантированного ответного удара, становится В. Ф. Уткин вместе с Ю. А. Мозжориным, Н. А. Пилюгиным, В. П. Глушко и другими. Такой подход требовал совершенно иных шахтных пусковых установок – стойких к ПФЯВ, высокопрочных, способных выдержать удар по ним и обеспечить пуск ракет по целям. Конечно, это был вариант более дорогой. Однако только он обеспечивал идее ядерного сдерживания агрессии высокий, долговременный запас прочности. Не говоря даже о том, что он полностью лежал в русле многовековой русской военной традиции («кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»). Не ставя во главу угла его очевидное миролюбие, надо признать, что вариант гарантированного ответного удара наиболее эффективен и надежен с точки зрения исключения опасности реальной ядерной войны и перевода ее в виртуальную плоскость. Настоять на этом варианте стоило Уткину немалой крови. И лишь после жарких «битв» за ответный удар, идее высокопрочных ШПУ было дано «добро». В то же примерно время окончательно утверждается принцип опоры в РВСН на высокоэффективные шахтные МБР с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Началась долгая и славная история ракеты Р-36, трансформировавшейся в Р-36М, затем в Р-36М УТТХ и позднее – в Р-36М2 «Воевода», в состав которой входят 10 боевых блоков (ББ). По коду НАТО – это SS-18 «Satan», то есть – «Сатана». Надо ли такое название комментировать дополнительно? Для зарядчиков работа над боевым оснащением для Р-36 и ее модификаций содержала много принципиально нового. Несколько ББ с малым – по сравнению с моноблоками – диаметром миделя означало, что надо создать мощные малогабаритные ядерные заряды и их автоматику с необычайно высоким весовым совершенством, с минимальными закладками делящихся материалов, с высокими показателями стойкости к поражающим фактором противоракетной обороны вероятного противника. И эти задачи мы тогда успешно решили под руководством научного руководителя ВНИИЭФ Ю. Б. Харитона и Главных конструкторов ВНИИЭФ Е. А. Негина и С. Г. Кочарянца. Это были люди того же, янгелевско-уткинского поколения. Сегодня отцов-основателей с нами уже нет, но идеи и дела Михаила Кузьмича Янгеля, Владимира Федоровича Уткина, их соратников и преемников имеют отнюдь не устаревшее значение. Напротив – они сегодня становятся как никогда актуальными и судьбоносными для Отечества. Высокозащищенные старты – даже при последовавшем резком повышении точности стрельбы у американских МБР и БРПЛ – и сегодня создают высокую неопределенность исхода превентивного удара США по русским ШПУ. По сути, тогда была заложена оптимальная, эффективная основа ядерной стабильности, основанной на предельно миротворческой схеме гарантированного возмездия. МБР МХ в США назвали Peacekeeper – «Хранитель мира», но это название, ей-богу, подходит больше для Р-36М2. Последние годы заставляют размышлять о многом, и одним из итогов размышлений становится мысль о необходимости новой кооперации, нового сотрудничества. Потому что время по-прежнему выдвигает на передний край борьбы за надежный и стабильный мир идею «ядерного» его обеспечения на базе эффективного сдерживания тех авантюр, которые чужды и великорусскому, и украинскому народам. Лучшим памятником Янгелю, Уткину, Харитону, Кочарянцу, Негину будет сохранение мира и стабильности на базе тех военно-политических принципов, которые они отстаивали и эффективность которых подтверждена самой жизнью. Из газеты «Конструктор» № 5 (725) от 6 мая 2004 г. * * *

Николай Васильевич КРАВЕЦ, ВСТРЕЧИ НА ПОЛИГОНЕ КАПУСТИН ЯР Мне, как секретарю Государственных комиссий по совместным летным испытаниям ракетных комплексов Р-12, Р-14 и Р-36 посчастливилось быть непосредственным участником и свидетелем целого ряда важнейших начинаний и событий, достижений и печальных неудач КБ «Южное» на протяжении всего периода драматически прекрасной, активной, яркой жизни и деятельности Михаила Кузьмича Янгеля в 1954–1971 гг. До сих пор в моей памяти бережно хранятся конкретные эпизоды многих теплых встреч с Михаилом Кузьмичом на полигонах Капустин Яр, Тюра-Там, в КБ «Южное», в центральном аппарате РВСН, Государственном комитете по оборонной технике СССР, Министерстве общего машиностроения СССР и в других организациях. Незабываемы душевные беседы, советы и пожелания, непосредственные указания и принятые решения Михаила Кузьмича Янгеля по всем текущим и перспективным задачам совместных летных испытаний ракетных комплексов, в которых он принимал самое непосредственное участие как руководитель КБ «Южное», заместитель председателя Государственных комиссий и технический руководитель испытаний. Моя первая встреча с Главным конструктором М. К. Янгелем состоялась на ГЦП-4 МО в Капустином Яру во время совместных летных испытаний ракеты средней дальности Р-12 с наземным стартом. Председателем Государственной комиссии был начальник ГУРВО генерал-лейтенант Анатолий Иванович Семенов, техническим руководителем испытаний – Михаил Кузьмич Янгель, который систематически приезжал на полигон для решения возникающих в ходе испытаний проблемных технических и организационных вопросов. Хочу рассказать о двух интересных фактах из жизни Михаила Кузьмича, связанных с показами ракетно-космической техники Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву и другим руководителям партии и правительства на полигоне Капустин Яр в 1958 и 1960 годах. На первом показе, состоявшемся 13 сентября 1958 года, на шести точках были представлены четыре оперативно-тактические ракеты: Р-1, Р-2, Р-5М и Р-11М, одна ракета Р-12 средней дальности и одна ракета межконтинентальной дальности Р-7А. На двух точках показа демонстрировалось все подвижное транспортировочное, подъемно-транспортное, заправочное и другое оборудование, предназначенное для подготовки оперативно-тактических ракет и ракет Р-12 к пуску, проведения их пуска и технических регламентов при их эксплуатации. Завершался показ пусками ракеты Р-12 с наземного старта площадки 21 и ракет Р-11М, Р-5М, Р-2 и Р-1 с наземных стартов, расположенных друг от друга на расстоянии 100–150 м. Руководство подготовкой и проведением показа осуществлялось непосредственно маршалом артиллерии М. И. Неделиным, а персональная ответственность за выполнение всего плана показа была возложена на первого заместителя начальника ГУРВО генерал-лейтенанта А. Г. Мрыкина. Его порученцем от ГЦП-4 МО был назначения, старший офицер 1-го управления инженер-капитан Н. В. Кравец. Докладчиками по всем указанным образцам ракетной техники на всех точках показа, за исключением ракеты Р-7А, а также при подготовке к пуску ракеты Р-12 и проведении пусков всех указанных ракет были назначены опытные высокопрофессиональные офицеры-испытатели полигона. На точке показа межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А докладчиком был сам генерал А. Г. Мрыкин. Главный конструктор ОКБ-586 Михаил Кузьмич Янгель вместе с другими Главными конструкторами на протяжении всего показа входил в группу руководителей партии и правительства во главе с Н. С. Хрущевым. В составе этой группы были также министр обороны Р. Я. Малиновский и заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике М. И. Неделин. Большой интерес у М. К. Янгеля вызвал доклад заместителя начальника баллистического отдела Первого управления инженер-майора В. А. Борадаева. Он кратко, емко и содержательно доложил Н. С. Хрущеву главные тактико-технические требования Министерства обороны к ракетному комплексу Р-12, летно-технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные особенности ракеты Р-12, основные результаты анализа и оценки проводимых совместных летных испытаний и прогноз полигона о сроках завершения испытаний и принятия этого ракетного комплекса на вооружение. Н. С. Хрущев, не задавая никаких вопросов к докладчику и довольно скупо поблагодарив его за доклад, с элементом помпезности душевно поздравил Михаила Кузьмича Янгеля с положительными результатами летных испытаний и отметил перспективность ракетного комплекса Р-12 для страны. Приняв поздравления, Михаил Кузьмич тут же с откровенной улыбкой подошел к докладчику, горячо обнял его и негромко сказал: «Дорогой майор, Виктор Александрович, Вы сделали блестящий доклад, я долго буду его помнить, благодарю Вас». В соответствии с планом показательных пусков первым был назначен пуск Р-12 с площадки 21. Первый наблюдательный пункт (НП) был организован у здания Центральной кинотеодолитной станции примерно в полутора километрах от наземного старта. Подготовкой и проведением пуска руководил начальник Первого управления полковник А. С. Калашников, с которым до прибытия руководства на НП я поддерживал периодическую связь для докладов генералу Мрыкину обстановки на площадке. Из-за малой вместимости этого первого НП я, по указанию генерала, убыл на второй НП, предназначенный для показа пусков оперативно-тактических ракет и удаленный от первого НП на расстояние примерно семь километров. По информации руководителя пуска полковника А. С. Калашникова старт и полет ракеты Р-12 прошли нормально, что вызвало на обоих НП радостное оживление, перешедшее затем во всеобщее ликование. Руководители партии и правительства, находящиеся на первом наблюдательном пункте, горячо обнимали и целовали Михаила Кузьмича Янгеля, а он скромно, с радостной улыбкой принимал поздравления и ответно благодарил. После переезда руководителей партии и правительства на второй наблюдательный пункт и успешного проведения показательных пусков оперативно-тактических ракет вечером этого же дня Н. С. Хрущев провел энергичный разбор первого показа ракетной техники. В своем заключении он сказал, что сегодня мы увидели, что такое ракеты. Они могут стать сверхмощным оружием и надежным щитом нашего государства. Все присутствующие на разборе поняли, что скоро может и должно начаться перевооружение наших Вооруженных Сил. На втором показе ракетной техники, прошедшем на ГЦП-4 в течение двух дней – 30 и 31 августа 1960 года, были представлены три разработки ОКБ-1 С. П. Королева (ракеты Р-9А, РТ-1, космический аппарат «Восток») и две разработки ОКБ-586 М. К. Янгеля – МБР Р-16 и ракета средней дальности Р-12. Ракеты Р-16, Р-9А и РТ-1 были установлены вертикально на свои наземные пусковые установки на открытой территории площадки 20, а космический аппарат «Восток» – в монтажно-испытательном корпусе. Как и на первом показе ответственным за подготовку и проведение второго показа был назначен генерал Мрыкин, а его порученцем – опять автор этих строк. К этому времени я уже успел побыть секретарем Государственной комиссии по совместным летным испытаниям ракетного комплекса Р-14 во главе с председателем А. Г. Мрыкиным и техническим руководителем М. К. Янгелем. Первая Р-14 успешно стартовала и долетела до цели 6 июля 1960 года. Первый день показа, начавшийся в МИКе с относительно спокойного заслушивания Н. С. Хрущевым докладов М. И. Неделина по двум головным частям для боевой ракеты Р-7А и С. П. Королева по космическому аппарату «Восток», оказался определяющим для дальнейшей судьбы межконтинентальной ракеты Р-16. Когда Н. С. Хрущев вышел из МИКа на открытую площадку, где были вертикально установлены первые образцы разрабатываемых МБР Р-16, Р-9А и РТ-1, он подошел к Янгелю и сказал: «Михаил Кузьмич, прошу Вас первому доложить о своей ракете и ее возможностях». Михаил Кузьмич поблагодарил за предоставленное слово, подошел к ракете Р-16, которая стояла в центре между ракетами Р-9А и РТ-1, и начал свой доклад. День был солнечным и очень жарким, поэтому Н. С. Хрущев и другие руководители расположились под навесом тента, который находился от ракеты Р-16 на удалении примерно 20–25 метров. Михаил Кузьмич докладывал негромким голосом, его доклад был практически не слышен для сидящих под тентом. Неоднократные попытки Никиты Сергеевича заставить докладчика говорить погромче не увенчались успехом. Тогда он взял стул и свою легковесную шляпу с большими полями, сел метрах в семи от М. К. Янгеля и стал слушать, приняв известную позу Наполеона Бонапарта. Никто из сидевших под тентом не последовал его примеру, и фактически только ему удалось выслушать все сказанное докладчиком по ракете Р-16. Я находился под навесом тента за спинами руководителей и, несмотря на плохую слышимость, уловил главную суть доклада М. К. Янгеля. Он кратко и ясно доложил об основных конструктивных особенностях ракеты, двигательных установках каждой ступени и компонентах топлива, системе управления и ядерных зарядах головных частей. Осветил вопросы точности попадания в цель и общей боевой эффективности ракетного комплекса с учетом планируемых затрат и сроков на наземную отработку, летные испытания, производство и эксплуатацию. Доклад был высокого научно-технического уровня. По его окончании Н. С. Хрущев, повернувшись к сидящим под навесом тента, громко сказал: «Я доволен, предлагаю купить этот ракетный комплекс. Вы согласны?»… «Согласны, согласны!» – раздался дружный ответ. Тогда, обращаясь к М. К. Янгелю, он сказал крылатую судьбоносную фразу: «Так по рукам, Михаил Кузьмич!». Этим самым, с общего согласия руководителей партии и правительства, были открыты золотые ворота для создания надежного ракетно-ядерного щита Родины. По разрабатываемым ракетам Р-9А и РТ-1 докладывал С. П. Королев. Его доклады были приняты к сведению, Н. С. Хрущев никаких комментариев, замечаний и предложений по этим ракетам не давал. По плану во второй день показа была осмотрена авиационная техника на научно-исследовательском полигоне ВВС во Владимировке (40 км южнее Капустина Яра), а на полигоне состоялся показательный пуск ракеты Р-12 из экспериментальной шахтной пусковой установки «Маяк-1». После ее успешного пуска Н. С. Хрущев и сопровождающие его лица осмотрели техническое состояние шахты и еще раз душевно поздравили Михаила Кузьмича Янгеля, а также присутствующих разработчиков и испытателей шахтных пусковых установок. Вышеуказанный период жизни и деятельности Михаила Кузьмича Янгеля является периодом расцвета его творческих сил, благодаря которому коллективом КБ «Южное» совместно с ПО «Южный машиностроительный завод» и другими КБ, НИИ, предприятиями и заводами оборонной промышленности был создан надежный сверхпрочный фундамент для последующего создания ракетно-космической техники в СССР. Май 2001 г. * * *

Николай Иванович ЛЕОНТЬЕВ, МОЙ ПЕРВЫЙ НАСТАВНИК (из интервью корреспонденту газеты «Конструктор»)