|

|

|

|

|

|

|

|

|

Под общ.ред. А.В.Дегтярева

Днепропетровск 2011

Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

На этой странице сайта:

* * *Часть 2

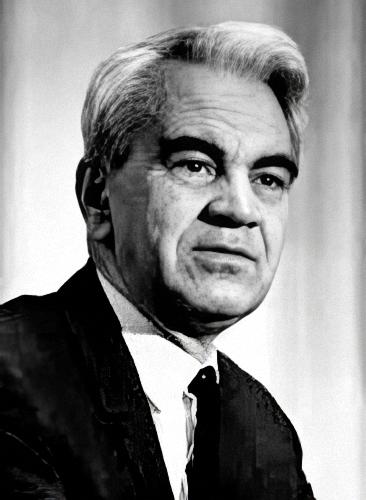

Мстислав Всеволодович КЕЛДЫШ ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР Михаил Кузьмич Янгель был руководителем научно-исследовательской организации еще в тот период, когда происходило становление ракетно-космической техники. Он внес большой вклад в организацию разнообразных исследований в области аэродинамики, баллистики, материалов, прочности и многих других проблем, необходимых для развития этой новой отрасли – одной из вершин современного научно-технического прогресса. Неоценим личный вклад академика Янгеля в науку. Он много сделал для развития новых важнейших направлений ракетно-космической техники, сыграл огромную роль в обеспечении передового положения, которое занял в этой области Советский Союз. Для осуществления и развития его замечательных научных и технических идей партия и правительство доверили ему руководство крупнейшим конструкторским бюро. Все силы, весь свой талант замечательного ученого и энтузиаста ракетно-космической техники и пламенного патриота он отдал этому делу. Советская наука, наша страна обязаны академику Янгелю развитием новых направлений науки и техники, созданием замечательных образцов совершенных конструкций, что внесло громадный вклад в укрепление могущества и славы нашей Родины. Не только талант ученого, но и выдающиеся организаторские способности определили успех многогранной деятельности Михаила Кузьмича. Он обладал огромным умением слить воедино силы многочисленных организаций, принимавших участие в осуществлении его конструкторских замыслов и технических идей. Свойственная ему высокая принципиальность коммуниста, ставящего интересы дела, интересы страны превыше всего, снискали ему глубокое уважение. Стремясь к выработке лучших решений, Михаил Кузьмич проявлял выдержку и терпение. И вместе с тем он был пылким непримиримым борцом, отстаивая новые, прогрессивные направления техники. Академик Янгель отдавал много сил созданию научно-конструкторского коллектива, воспитанию многочисленных научно-технических кадров, способных продолжать его дело, решать новые все более сложные задачи. Советская наука и наша страна никогда не забудут славных дел академика Михаила Кузьмича Янгеля – одного из создателей ракетно-космической техники. Октябрь 1971 г. |

|

|||

Леонид Данилович КУЧМА,

первый заместитель Генерального конструктора

и начальника КБ «Южное» в 1982–1986 гг.,

Генеральный директор ПО ЮМЗ в 1986–1992 гг.

Президент Украины в 1994–2005 гг.

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»

Я попал в конструкторское бюро «Южное» после университета, по распределению. Никаких надежд на это у меня не было. Явился на распределение и, когда меня вызвали, вошел в зал, где заседала огромная комиссия. Меня спросили: «Куда вы хотите?» А направления в основном были: Красноярск, Омск, Новосибирск, Свердловск, чуть ли не всех ребят туда посылали. Я говорю: «Поеду, куда направите». Наверное, это им понравилось. «А в КБ пойдете?». Я, естественно, ответил, что пойду с огромной радостью. Так я оказался в самом современном конструкторском бюро, в отличном коллективе.

Правда, меня там уже знали, я у них делал дипломную работу. Причем не могу сказать, что блистательно: как на грех, в самый напряженный момент меня свалила моя хроническая ангина, да так, что я загремел в больницу, валялся там в полубессознательном состоянии. Наконец, мне вырезали гланды и отправили домой. А защита диплома была уже на носу, боялся, что завалю. Но защитился.

Работал я в КБ «Южное» с увлечением, и через 2-3 года стал там секретарем комитета комсомола. Все бы ничего, но вдруг меня собираются делать первым секретарем райкома комсомола. Днепропетровск делился на районы – Жовтневый, Дзержинский, Центральный, Кировский, Индустриальный и так далее. Видимо, от меня ждали, что я буду прыгать от счастья. Но ведь это полный разрыв со специальностью, совсем другая жизнь, а мне так хотелось быть ракетостроителем. Я выступил и при всех объявил, что я категорически против. Не хочу и не пойду. Первый секретарь райкома партии на это сказал: «Его надо исключить из КПСС за такие заявления». На что я ответил: «А я беспартийный». Но какая-то неприятность могла быть: ведь я этому секретарю практически в душу плюнул. Он-то уверен, что выше партийной карьеры ничего нет, а тут его карьеру обесценивают на глазах у всех. Но меня выручил Михаил Кузьмич Янгель. Учитывая, что районная отчетно-выборная конференция была на носу, и вопрос обо мне мог на ней в какой-то форме всплыть, он предложил мне: «Леня, знаешь что, направлю-ка я тебя в длительную командировку в Москву, на фирму Королева».

Дело в том, что «Южному» вместе с фирмой Королева была поручена часть советской программы полета на Луну. Я проработал в Москве несколько месяцев, вернулся, когда конференция давно прошла и про меня забыли. Правда, не совсем: меня все-таки заставили вступить в партию, хотя тех вокруг меня, кто в партию рвался, всячески придерживали. По доброй воле это было сделать трудно.

О Лунной программе и о том, что мы сделали спускаемый модуль, я уже говорил. Мне пришлось быть свидетелем любопытных перипетий, связанных с ней. Все время шла борьба за то, кому достанется та или иная тема: Челомею или Янгелю… Сплошь и рядом исход этой борьбы решала не техническая или организационная целесообразность, а тот простой факт, что у Челомея работал сын Хрущева. Бывали случаи, когда некоторые наши разработки (мы тогда не говорили «украинские», но фактически это было так) просто волевым решением передавались в Москву челомеевской фирме.

Здоровое соперничество, когда оно носит честный характер, − вещь хорошая. Честного соперничества мы в Днепропетровске не боялись, потому что знали цену себе и своей технике и потому, что у нас работали исключительно сильные конструкторы.

Я счастлив, что был младшим соратником Михаила Кузьмича Янгеля, ракетчика Божьей милостью. Как конструктор, Янгель не имел себе равных. Ветераны ракетостроения сейчас сходятся в том, что его изделия превосходили то, что делал Королев, хотя славу Королева никто не ставит под сомнение. Разработки Янгеля были перспективнее, безотказнее, дешевле. Он всегда смотрел далеко вперед. Как я теперь понимаю, момент, когда мы окончательно отработали орбитальный вариант ракет Р-36 (ведущим конструктором по этой ракете был Михаил Иванович Галась), можно назвать одним из главных событий в истории ХХ века: именно тогда стало ясно, что победителей в ракетно-ядерной войне не будет, остается лишь путь переговоров и разоружения. Орбитальный вариант ракеты перечеркнул все надежды американцев на успешную противоракетную оборону. Наша ракета показала, что может достичь любой точки планеты, причем вычислить, куда направляется орбитальная боеголовка, в те времена было невозможно.

Янгель никогда не успокаивался на достигнутом. Он был автором идеи мобильного комплекса с межконтинентальной ракетой, которую можно перевозить и запускать прямо из контейнера. Янгель решил поместить ракету в контейнер, из которого она выстреливалась как из ружья, а ее маршевые двигатели включались уже в полете. Даже ближайшие соратники Янгеля не поверили в возможность выстрелить двухсоттонной махиной. Но Михаил Кузьмич доказал, что это возможно. Так появился знаменитый ракетный комплекс «Сатана».

Янгель определил и мой путь как конструктора и ракетостроителя. Михаил Иванович Галась недавно рассказал в печати, что именно Янгель посоветовал ему взять меня к себе в помощники. Так оно и было. Я оказался в команде Михаила Ивановича, которого называю своим учителем. А мог оказаться в другой команде, на каком-то другом направлении.

Янгель однажды просто спас мне жизнь. В году, кажется, 1969-м, во время отдыха в Евпатории, я попал в больницу с заражением крови на почве гнойного перитонита. У меня температура за сорок, на улице – за тридцать, и абсолютно нет необходимых антибиотиков. Нужны были очень сильные, иначе конец. Заражение крови – вещь серьезная. Жена дозвонилась до Михаила Кузьмича, и он с рейсовым самолетом передал какие-то новейшие антибиотики, которых потом хватило и соседям по палате.

М. И. Галась был лет на девять старше меня и уже возглавлял группу ведущих конструкторов. По каждому изделию, по каждой ракете был свой ведущий конструктор – тот, кто вел тему и отвечал за нее. И Михаил Иванович взял меня к себе ведущим конструктором. Мне было 28 лет, когда я начал свою полигонную эпопею в солнечном Казахстане техническим руководителем ракетных испытаний. Режим работы у меня был такой: полтора-два месяца, иногда до трех, на полигоне, какое-то время в Днепропетровске, и опять – на испытания. Если суммировать, я на полигонах провел много лет.

Жизнь была своеобразная, чему посвящена песня: «Степь да спирт – и ни одной девчонки, иногда работа до утра, иногда – ракеты голос звонкий, иногда зуденье комара». Был еще гитары голос звонкий. Это была даже не степь, а пустыня. Городок, где жили военные, испытательные установки и две гостиницы. У меня уже тогда в подчинении были люди, была «Волга» с личным водителем. Кум королю, сват министру. Номер «люкс» в гостинице. Всего полторы комнаты, но все-таки. В моем номере холодильник, а во многих других нет. Конечно, утешение слабое, если сопоставить это с сорокаградусной жарой, пыльными бурями, диким холодом зимой и такими ветрами, что валят с ног. Но чувство, что ты делаешь исключительной важности дело, перевешивало все это. И еще приз в виде весны. Пустыня покрывалась тюльпанами, вид необыкновенный.

Конечно, я был все эти годы советский человек до мозга костей. Меня могли перевести на работу, скажем, на Урал, и я бы поехал, но это не значит, что у меня появилось бы чувство, будто я работаю на Россию. Нет, именно на Советский Союз, которым я, крестьянский сын, безмерно гордился. Естественно, и в КБ «Южное» в украинском Днепропетровске я работал на Советский Союз.

То, что я был руководителем испытаний, означало, что на мне лежала вся ответственность и за подготовку, и за сам пуск ракеты. А съезжались люди со всей огромной страны. В создании каждой ракеты и запускаемого космического аппарата участвуют сотни предприятий. Это огромная кооперация. И ты действительно становишься руководителем крупного размаха. Там я проходил первую школу управления и принятия решений. Ну и, конечно, общения с людьми. Было много аварийных и нештатных ситуаций, когда требовалось принимать решения и брать на себя ответственность. От технического руководителя испытаний порой зависела судьба огромной разработки, многолетний труд многих тысяч людей. Во время испытаний я должен был руководить людьми старше себя по возрасту и по должности. Но наши генеральные могли быть спокойны: если что-то не ладится, в чем-то нет уверенности, я не дам команду на пуск, не буду попусту рисковать. Лучше еще и еще раз собрать специалистов, разобраться во всем вместе с военными и докопаться до сути. Кто не имеет отношения к нашей профессии, тот не поймет, что значит угробить ракету.

Конечно, за срывы сроков «вставляли фитили», но это пережить можно.

Выговоры я не считал. Дали выговор, через месяц, если не проштрафился, его снимают. Но спрос был жесткий. И чем выше на должностной ступени, тем жестче. Уже много позже, когда я стал первым заместителем Генерального, а потом директором завода, я каждый месяц бывал на коллегии министерства, и не раз выходил оттуда взмокший. Министром общего машиностроения у нас был Сергей Александрович Афанасьев, этакая глыбища. Он, во-первых, досконально знал дело и никогда не допускал разболтанности, расхлябанности, панибратства. Жесткий человек, но, как говорится, по делу. Поэтому никаких обид не возникало. Он недавно умер, 15 мая 2001 года. Я вспоминаю его с огромным уважением. В таком деле, как наше, нельзя действовать мягенько: ладно, мол, не получилось сегодня – получится завтра.

Все, кто прошел школу Янгеля, не затерялись в жизни. Он умел доверять ответственную работу молодым.

…Мне довелось быть ведущим конструктором при Янгеле, и эта работа – одно из лучших моих воспоминаний. Изделие было сложнейшее, космический носитель «Циклон-2», одно из главных звеньев системы противоспутниковой обороны страны. Эта ракета выводила на орбиту, во-первых, спутникиразведчики, которые вели морскую разведку, следили за подводными лодками, во-вторых, спутники-мишени и, в-третьих, истребители спутников. Надо было гарантированно выводить их в любую точку пространства, чтобы уничтожить спутник противника, где бы он ни находился.

Я горжусь всеми проектами «южан», независимо от того, принимал я в них участие или нет, горжусь «Морским стартом», с нежностью вспоминаю прообраз ракеты «Зенит» – «изделие 11К77». Никакие голливудские фильмы со всеми их компьютерными и «технотронными» наворотами не сравнятся, на мой вкус, с видеосъемкой подготовки «Зенита» к старту. Напоминаю, это безлюдный запуск, все автоматизировано! Ракета поднимается, отходят защитные плиты, по всем четырем плоскостям выдвигаются коммуникации. Все посадочные точки совпадают, все разъемы, а их огромное число, идеально стыкуются между собой. Вот это зрелище! Готов смотреть хоть каждый день.

Вот на этой, вселяющей надежду сцене торжества высоких технологий я и закончу главу о ракетах – советских, украинских, российских – совместных. На самом деле, эта сцена – не что иное как «воспоминание о будущем». Я уверен, об очень скором будущем.

Из книги Л. Д. Кучмы «Украина – не Россия», 2003 г.

|

|||

Борис Евсеевич ЧЕРТОК,

бывший заместитель Генерального конструктора

НПО «Энергия» имени С. П. Королева,

действительный член Российской академии наук,

Герой Социалистического Труда

РАКЕТЫ ЯНГЕЛЯ У БЕРЕГОВ США

17 апреля 1961 года кубинские контрреволюционные отряды и наемники при поддержке флота и авиации США вторглись на Кубу в районе Плайя-Хирон. Кубинская армия, используя опыт наших советников, с помощью советского оружия полностью разгромила войска интервентов.

3-4 июня 1961 года проходила Венская встреча Хрущева с Кеннеди. Несмотря на два дня переговоров, эта встреча не стала поворотным пунктом в советско-американских отношениях.

Непримиримые сторонники «холодной войны» – Даллес, Макнамара и Джонсон оказывали давление на Кеннеди, требовали ужесточения политики по отношению к Советскому Союзу. Посетивший нас Устинов, в то время председатель ВПК, со слов Хрущева после его Венской встречи сказал о Кеннеди: «Этому красивому мальчишке не позавидуешь».

Подливали масла в огонь «холодной войны» и европейские события, в частности, возведение в августе 1961 года Берлинской стены.

В Пентагоне был разработан и 20 февраля 1962 года утвержден «Кубинский проект», в котором октябрь 1962 года определялся как срок свержения Кастро. Конгресс США принял резолюцию, предоставляющую президенту право предпринимать военные действия против Кубы, если это потребуется «для защиты американских интересов».

В ответ на угрозу американского вторжения Хрущев по просьбе Кастро дал согласие на создание группы советских вооруженных сил на Кубе. Но обычными средствами американцев не испугать. Чтобы парировать реальную военную угрозу, Хрущев принял исключительно смелое решение: приблизить ядерные ракеты непосредственно к границе США. Ни министр обороны, пожилой маршал Малиновский, ни любой из членов Президиума ЦК КПСС на такой рискованный шаг не решился бы.

После разведывательно-инспекционной поездки на Кубу начальника Генерального штаба маршала Бирюзова c группой военных ракетных специалистов, которыми руководил Смирницкий, было принято окончательное решение.

Основу боевого состава группы советских вооруженных сил на Кубе составила 43-я дивизия Ракетных войск стратегического назначения. В состав ракетной дивизии входили три полка, вооруженные ракетами Р-12 (24 пусковые установки), и два полка с ракетами Р-14 (16 пусковых установок).

Впервые на чашу весов «мир – война» были положены ракеты только днепропетровского КБ Янгеля. Знал ли сам Янгель об этом? Он знал и гордился тем, что не только его еще «сырая» Р-16, но и ракеты средней дальности, предназначенные для Европы, оказались способны устрашить американцев. Впоследствии военные ракетчики в укор нам, королевцам, говорили: «Вот Янгель работает на нас, а Королев – на ТАСС».

Если ракетная дивизия выпустит все свои ракеты первой (второго пуска уже быть не может), этот залп сможет уничтожить по крайней мере 40 важнейших военно-стратегических объектов почти на всей территории США (конечно, кроме Аляски). Общий ядерный потенциал всей дивизии в первом и единственном пуске, если каждая ракета будет обеспечена стартовой позицией и дойдет до цели, составлял в зависимости от типа головной части до 70 мегатонн.

Для защиты ракет от ударов с воздуха наши позиции прикрывали две зенитные ракетные дивизии и истребительный авиационный полк. Четыре мотострелковых полка должны были охранять наши ракеты от наземного наступления американцев в случае их вторжения на остров. Кроме того, для борьбы с морским десантом предназначались катера, оснащенные системами ракетного залпового огня (усовершенствованные «катюши») и самолеты-бомбардировщики Ил-28.

Подготовка техники и контингента войск, переброска всего этого на Кубу морским транспортом под видом перевозки горючего и других мирных грузов были действительно грандиозной операцией. Особую заботу вызывали погрузка, маскировка и размещение на судах, а затем на берегу ракет, ядерных зарядов и самолетов. Надо учесть, что все боевые средства требовали развитых служб тыла, снабжения горючим, средствами связи и компактного размещения всего личного состава. Первые боевые подразделения советских войск во главе с генералом армии И. А. Плиевым прибыли на Кубу в июле – начале августа. В середине августа началась тщательно замаскированная переброска ядерных боезарядов.

Операция «Анадырь» по отправке и подготовке ракетно-ядерной экспедиции на остров Свободы, как тогда называли Кубу, проводилась столь секретно, что никто из нас, общавшихся с ракетно-космической элитой, не подозревал, к чему готовят ракеты, разработанные нашими друзьями в Днепропетровске.

В сентябре на Кубу начали прибывать ракеты Р-12 и самолеты Ил-28.

Теперь из рассекреченных архивов стало известно, что к двадцатым числам октября по плану Пентагона стратегические силы США должны были полностью подготовиться к ядерной войне. Эта информация, поставляемая нашему высшему политическому руководству, видимо, и послужила причиной публикации заявления ТАСС от 11 сентября:

«Советское правительство считает своим долгом проявить в создавшейся обстановке бдительность и поручить министру обороны Советского Союза и командованию Советской Армии принять все меры к тому, чтобы наши вооруженные силы были приведены в наивысшую боевую готовность».

Одновременно Советское правительство обратилось с призывом к правительству Кеннеди прекратить разнузданную антикубинскую пропаганду, восстановить дипломатические отношения с Фиделем Кастро.

Первую ракету Р-12 подготовили на Кубе к заправке и стыковке с ядерной боеголовкой 4 октября 1962 года. До 10 октября были готовы к установке на стартовые столы еще десять ракет, к 20 октября – двадцать ракет. В некоторых источниках упоминается, что установленные на Кубе ракеты были полностью подготовлены к пуску. Что понимают историки Карибского кризиса под этим? От Смирницкого я слышал, что ядерные боеголовки ни к одной ракете так и не пристыковали. Но если так, то ни одна ракета фактически еще не была готова к пуску. Выяснением этого противоречия я заниматься не собираюсь. Это дело военных историков – пусть разыскивают истину в рассекреченных архивах или у еще живых свидетелей.

Называя даты готовности, я пользуюсь публикациями, которые пока не оспаривались.

То, что мы в течение более 30 лет не знали в точности, что же происходило на Кубе, не удивительно. Поразительно другое. Замечательная американская разведка не разобралась вовремя, что на Кубу доставлены ядерные ракеты. Ни один кубинец не был допущен к боевой эксплуатации наших ядерных ракет. Пуск даже одной такой ракеты с территории Кубы означал бы нападение на США не Кубы, а Советского Союза.

Несмотря на активную ПВО, американские самолеты У-2 неустанно прорывались в воздушное пространство Кубы и усиленно фотографировали враждебный остров. 14 октября после очередного полета У-2 возвратился на базу. Обработка фотоснимков вызвала у американских разведчиков шок. Были обнаружены советские ракеты! После тщательной проверки снимков 16 октября был поставлен в известность президент Кеннеди.

Что-что, а обнаружить у себя «под брюхом» советские ракеты с ядерными зарядами он никак не ожидал! Хрущев его перехитрил.

Куба превращается в ракетно-ядерную базу Советского Союза! Размещение на ней ракет средней дальности компенсировало недостаточное количество стартовых позиций для межконтинентальных ракет на территории самого СССР. Американские историки свидетельствовали, что, по окончательным данным воздушной разведки, на Кубе было обнаружено 24 ракетные стартовые позиции.

Американский совет начальников штабов предложил немедленно подготовить и осуществить серию массированных воздушных налетов на Кубу. Кеннеди нашел в себе силы противостоять нажиму и отвергнуть это предложение. Случись такое – третья мировая война началась бы на следующий день. Некоторые историки считают, что своим противостоянием военным и наиболее агрессивным членам кабинета Кеннеди подписал себе смертный приговор.

В дополнение к уже доставленным на Кубу ракетам Р-12 начали движение к Кубе наши транспортные корабли с замаскированными на палубах ракетами Р-14. Соединение подводных лодок получило приказ эскортировать эти ракетные транспорты.

22 октября президент Кеннеди зачитал по телевидению обращение к американскому народу, в котором заявлял о «наступательных русских ракетах, несчастных кубинцах, нарушении советскими своих обязательств, цене свободы и необходимости осуществить карантин». Только из этого обращения Кеннеди мы, первые в стране ракетчики, узнали о новом размещении ракет, разработанных нашими коллегами из Днепропетровска. Американцы сконцентрировали возле Кубы 180 военных кораблей, привели в боевую готовность военно-морские и военно-воздушные силы страны, а также морскую пехоту. В полную боевую готовность были приведены войска и в Западной Европе. В воздух поднялись и круглосуточно дежурили стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами. 23 октября президент США подписал распоряжение об установлении морской блокады Кубы. Теперь нашим судам, следующим с ракетами Р-14 под охраной подводных лодок, грозила встреча с американским военным флотом.

Хрущев направил Кастро послание, в котором действия США расценивались как беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Кубы и провокационная акция против Советского Союза. Было опубликовано заявление Советского правительства о «беспрецедентных агрессивных действиях США, готовых толкнуть мир к пропасти военной катастрофы. Если агрессоры развяжут войну, то Советский Союз нанесет мощный ответный удар». Советское правительство потребовало созыва Совета Безопасности ООН. В эти же сутки американская разведка доложила Кеннеди о наличии на Кубе 24 ракетных позиций для ракет Р-12 (по-американски – СС-4) и 20 бомбардировщиков Ил-28.

25 октября морские суда с ракетами Р-14 и боезарядами получили из Москвы приказ остановиться и не спеша повернуть назад. Это было сделано, несмотря на то, что Плиев докладывал в Москву о подготовке удара авиации США по нашим объектам на Кубе в ночь с 26 на 27октября. Решили в случае удара с воздуха применять все средства ПВО. Как бы в подтверждение эффективности наших ракетных средств ПВО в этот день над Кубой они сбили американский самолет-разведчик У-2. Тем не менее президент Кеннеди не уступил требованию военных о немедленном авиационном ударе.

27 октября брат президента сенатор Роберт Кеннеди посетил посольство СССР и предложил демонтировать советские ракеты в обмен на заверение в том, что вторжение на Кубу не состоится. Он просил немедленно сообщить Хрущеву: «Президент надеется, что глава Советского правительства его правильно поймет».

Хрущев «понял правильно». В такой критической ситуации нервы у военных одной из стран могли сдать, независимо от воли глав государств. В связи с нехваткой времени Хрущев принял необычное решение – передать послание Советского правительства открытым текстом по радио…

28 октября 1962 года ядерный взрыв все же произошел. На 51-й площадке и на позиции «Десна» готовились к пуску две последние ракеты Р-9 второго этапа ЛКИ. И тому была причина. На этот же день планировалась операция К-4 – ядерный взрыв в космосе, на высоте более 150 км. Для серии этих экспериментов использовались ракеты Р-12 как самые надежные. Недаром именно эти ракеты завезли на Кубу.

Две наши Р-9, по замыслу авторов эксперимента, должны были пролететь в космосе по возможности ближе к эпицентру через секунду после взрыва. Синхронизация пусков Р-12 из Капустина Яра и Р-9 из Тюра-Тама оказались для связистов и командования двух полигонов непростой задачей.

В 9 часов 36 минут при ясной спокойной погоде наконец был дан старт «девятке». Она поднялась всего на 20 метров, как факел вдруг дернулся в сторону, ракета осела и упала на старт. Последовала вспышка, и сразу образовались два очага пожара.

Два вертикальных столба дыма поднялись уже высоко в небо, когда вдруг на севере вспыхнуло второе солнце. На мгновение показалось, что оно «ярче тысячи солнц». От точки ядерного взрыва по блеклому осеннему небу с огромной скоростью побежали расширяющиеся круги, как от камня, брошенного в воду. После таких разных двух взрывов наступила полная тишина.

Из соседней химлаборатории вышли солдаты и, как ни в чем не бывало, начали перебрасывать мяч через волейбольную сетку.

Пожар на 51-й площадке удалось локализовать через 30 минут. «Жертв и пострадавших», по докладу Кириллова, не было.

Вторая «девятка» запускалась одновременно с первой с наземного старта «Десна». Она также «вернулась на свою базу», разрушив стартовые сооружения. Так подвела нас «высокая частота» во время операции К-4.

О ракетном кризисе мы быстро забыли. Реальную угрозу возможности ракетно-ядерной войны в те дни осознали немногие. Во всяком случае, обычных в такой ситуации очередей за солью, спичками и керосином не наблюдалось. Жизнь продолжалась со своими повседневными радостями, горестями, заботами. Насколько мир в действительности был близок к ядерной катастрофе, понимало очень небольшое число людей в СССР и США. Хрущев и Кеннеди проявили выдержку и не поддались эмоциям. Но, кроме того, военачальники той и другой стороны также не проявили никакой самодеятельности и не предприняли ни одного шага в отступление от указаний глав своих государств.

Из книги Б. Е. Чертока «Ракеты и Люди», том 2, 2006 г.

|

|||

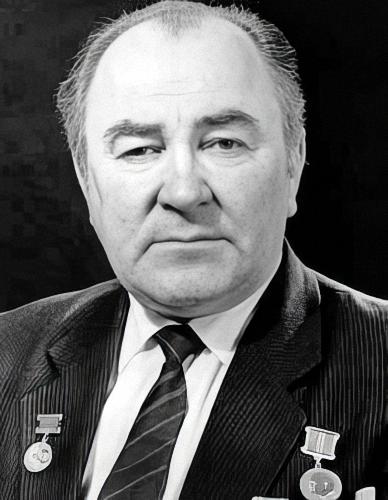

Александр Максимович МАКАРОВ,

Генеральный директор ПО ЮМЗ в 1961–1986 гг.,

дважды Герой Социалистического Труда

КАК ОДНА СЕМЬЯ

В начале 50-х годов на заводе сложилась чрезвычайная обстановка: вместо выпуска автомобилей началось освоение первых ракет С. П. Королева. Многое не получалось. Опыта у нас не было. Я, например, всю жизнь занимался автомобилями, и основной состав заводчан также были автомобилестроителями. А тут принципиально новая техника, иная технология, сверхсжатые сроки освоения. И, имейте в виду, постоянный, жесточайший контроль со стороны министерства и специального ведомства… Это не шуточки. Мы это хорошо понимали…

Как я уже сказал, завод лихорадило. Особенно не клеились дела с рулевыми машинками. Несколько раз приезжал Главный конструктор С. П. Королев. Его полномочный представитель Василий Сергеевич Будник – Главный конструктор заводского КБ – оказывал большую помощь заводчанам, но отдельные вопросы требовали решения либо Главного конструктора изделий, либо вмешательства руководства головного института, в состав которого входило КБ Королева.

И вот приехал Михаил Кузьмич Янгель. Он был в ранге директора НИИ-88 – головного института по ракетной технике в нашей стране. Честно скажу, мы ждали очередного разноса, но Михаил Кузьмич на встрече с руководством завода вежливо попросил познакомить со всем циклом производства рулевых машинок.

Осмотрев цеха, Янгель глубоко занялся проблемами негерметичности рулевых агрегатов, заклиниванием шестеренчатых насосов, особо обратил внимание на чистоту обработки деталей – в общем, основательно вник во всю технологию производства рулевых машинок. Нас, прежде всего, удивили его компетентность в этом деле, глубокое понимание технологии производства и то, как он спокойно, доброжелательно решал все вопросы. Нельзя сказать, чтобы после его приезда вмиг все изменилось, и рулевые машинки заработали, как часики, но он помог нам найти ключи к решению многих проблем.

В тот первый приезд на завод Янгель досконально познакомился с производством двигателей, помог нам со штамповкой проставок для камер, оказал содействие в получении нового оборудования. В общем, Михаил Кузьмич нам запомнился с самой лучшей стороны.

В то время у нас в стране ракетной техникой занималась, по сути, одна организация, Главным конструктором которой был С. П. Королев. Фактически, он занимался и боевой тематикой и вел подготовку к штурму космоса. Чтобы как-то его разгрузить, дать возможность сосредоточиться на космических исследованиях, высшим руководством было принято решение о создании в Днепропетровске конструкторского бюро по боевой тематике.

Мы искренне обрадовались, когда Главным конструктором Особого конструкторского бюро назначили Михаила Кузьмича Янгеля. Когда он прибыл на завод, мы всецело были поглощены серийным выпуском ракет Р-1 и Р-2 конструкции Королева. В то же время велась интенсивная подготовка к освоению и ракеты Р-5. Нужно отметить, что ракета Р-5 – очень сложное изделие, и мы основательно были заняты этой работой. Неделями не уходили с завода, спали урывками по три-четыре часа в сутки. Отвлекаться на новые идеи молодого конструкторского бюро у нас не было ни сил, ни времени.

Вот тут-то Михаил Кузьмич и проявил свои незаурядные качества: организаторский талант и государственную мудрость. Начал с главного: выработки принципов взаимоотношений ОКБ и завода.

Янгель подчеркивал: «Имеющиеся разговоры, кто главнее – ОКБ или завод, право же, не имеют практического смысла и, если хотите, являются вредными. ОКБ – расти и развиваться как головной проектной организации на производственной базе завода, заводу – расти и крепнуть как головному предприятию на основе и в процессе материального воплощения проектов ОКБ».

В процессе работы Михаил Кузьмич еще не раз возвращался к этой теме и каждый раз подчеркивал: «Вот мы сделали проект, возможно, наилучший проект на данный момент, но если он не воплотится в изделие, так и останется проектом. Не более!». Такое уважительное отношение к коллективу завода покорило нас с Леонидом Васильевичем Смирновым, который в те годы был директором завода. Мы поверили в новое ОКБ, в ракету Р-12, которую создавало КБ Янгеля.

Возглавив ОКБ, Михаил Кузьмич включился в работу по созданию экспериментального производства и испытательной базы. Конструкторы и заводчане вместе работали дни и ночи напролет в цехах завода, вместе экспериментировали, дорабатывали, улучшали ракету – делали одно общее дело. Характер наших взаимоотношений отметил даже Д. Ф. Устинов, в общем-то весьма скупой на похвалу: «Вы – одно целое. Ругаешь заводчан – Михаил Кузьмич берет вину на себя. Хвалишь конструкторов – Янгель утверждает, что это заслуга и заводчан. Так и только так надо работать, а успехи не замедлят сказаться».

Хочу отметить еще одну, весьма важную, сторону нашего дела. Мы решили экспериментальное производство оставить за заводом. Янгель пошел на такой риск, хотя его ближайшие соратники Будник, Ковтуненко, Герасюта и другие были категорически против этого. Мы со Смирновым и Янгелем вышли к Устинову. Дмитрий Федорович мгновенно отреагировал: «Что это даст?». Были представлены техническое и экономическое обоснования: сроки выпуска изделий значительно сокращаются, уменьшается их стоимость. Нас поддержали. Жизнь подтвердила мудрость этого решения: каждые два-три года мы выпускали новые ракеты, которые по многим параметрам не имели аналогов в мировой практике.

Хочу рассказать еще об одной мало кому известной странице в нашей истории.

После успешного полета Гагарина и других космонавтов правительство совместно с Академией наук приняло решение о подготовке экипажа к полету на Луну. Не буду вдаваться в подробности реализации этой программы, тем более что тут многое связано с Хрущевым и его непростым отношением к Челомею. После того как выяснилось, что Челомей носитель на Луну сделать не может, выполнение этой престижной национальной задачи поручили ОКБ Сергея Павловича Королева. Он отлично понимал, что на «семерке» такой полет осуществить невозможно и задумал создать мощную ракету Н-1. Однако Королев понимал и другое: его КБ одному не под силу решить такую сложную и грандиозную проблему. Надо привлечь к работе над Н-1 другие организации и производственные базы и в первую очередь − ОКБ Янгеля. Правда, у него с ним давние трения, не ссорились, но спорили крепко. Янгель многому научился у Королева, но и Королев, чего греха таить, взял у Янгеля не меньше технических решений. И оба достигли блестящих результатов. Не зря ведь и Королеву, и Янгелю одним Указом присвоили звание дважды Героя Социалистического Труда.

Не знаю, сколько размышлял Королев по поводу сотрудничества с Янгелем, но однажды по правительственной связи Сергей Павлович позвонил мне и стал осторожно интересоваться, как у нас идут дела. Я сразу понял, что это была лишь зацепка: он отлично знал и о наших успехах, и даже о блестящих перспективах. Я тоже выжидал и не торопил событий. Мы поговорили еще пару минут, и Сергей Павлович перевел разговор на Янгеля: поинтересовался, как у него здоровье, чем занят, какие у меня с ним отношения. Я тут и выпалил Сергею Павловичу, что с таким Главным, как Янгель, я пойду хоть на край света, а живем мы и работаем душа в душу, понимаем друг друга, как говорят, с полуслова.

Королев был немного шокирован моим ответом, но, очевидно, он и не ждал ничего другого. «Александр Максимович, – обратился Сергей Павлович ко мне, − правительство поручило нам государственную задачу – полет на Луну. Хочу подключить ваш завод и КБ Янгеля к работе над этим проектом. Как ты думаешь, как воспримут мое предложение Михаил Кузьмич и сотрудники КБ?». Я ответил Королеву, чтобы он не беспокоился за завод, а насчет КБ обещал потолковать с Янгелем и выразил надежду, что Михаил Кузьмич с пониманием отнесется к этому предложению.

После звонка Королева я переговорил с Михаилом Кузьмичом, но он выслушал меня, как показалось, без особого энтузиазма. Я знал, что у него было свое мнение, свои планы по поводу полета на Луну. И все же мы договорились о встрече с Королевым. Буквально через пару дней я встретил Сергея Павловича в нашем аэропорту, и мы сразу приехали на завод. Королев не спеша прошелся по заводу. Побывал в сборочных цехах. Чувствовалось, Сергей Павлович почти не узнавал завод – так он изменился за последние восемь-девять лет, именно с того момента, когда он в последний раз побывал на нашем заводе. «Ну и махину отгрохали! – заметил с улыбкой Королев. – Не завод – сад! С парками, бульварами. Скажу прямо, широко живете, не то, что мы в столице».

После осмотра завода мы часа три просидели у меня в кабинете. Говорили о предстоящей работе, о новой работе. На второй день встретились с Янгелем и его ближайшими помощниками. Сергей Павлович Королев рассказал о проекте полета на Луну, о ракете-носителе Н-1 и о посадочном блоке лунного корабля, который предполагалось создать в Днепропетровске. Обсуждение идеи полета на Луну прошло оживленно, как говорят, при взаимном интересе. К моей радости, Янгель заинтересовался идеей полета на Луну и в принципе не возражал разработать посадочный блок лунного корабля, о чем и был подписан соответствующий документ.

Королев еще несколько раз приезжал к нам в Днепропетровск, интересовался ходом работ над лунной программой.

Вскоре Сергея Павловича не стало, и проект по Н-1 так и не был воплощен в жизнь: состоялось несколько неудачных пусков, после чего эту тему закрыли. Но

Михаил Кузьмич Янгель, его конструкторское бюро и завод в этой печальной истории оказались верны своему слову – создали посадочную ступень лунного корабля, так называемый блок «Е», он прошел успешные испытания на земле и в космосе. Михаил Кузьмич ненадолго пережил С. П. Королева, он умер 25 октября 1971 года, в день своего шестидесятилетия. Все его замыслы и идеи составили обширную программу работ на многие годы, они актуальны и сегодня, ждут своего воплощения в жизнь.

Апрель 1991 г.

|

|||

Владимир Иванович СИЧЕВОЙ,

первый заместитель Генерального директора

ПО ЮМЗ в 1993–2005 гг.,

Герой Украины

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Шел 1958 год. Завод и КБ завершали создание первой ракеты собственной разработки – Р-12.

Во время летных испытаний, когда заправили ракету на старте, потек компенсатор. В то время я работал на заводе начальником цеха трубопроводов и компенсаторов. Как-то приходит в цех высокий, интеллигентного вида мужчина, обращается ко мне:

− Я Главный конструктор КБ Янгель. Покажите, пожалуйста, как делают компенсаторы.

Проводил я его на участок, показал все производство и говорю:

− Сварные швы компенсаторов не могут быть качественными. Роликовая сварка не подходит для этой конструкции.

Янгель был немногословным. Посмотрел, выслушал меня и, ничего не говоря, ушел. Каково же было мое удивление, когда месяца через три в цех привезли из Тулы цельнотянутые заготовки – тонкостенные нержавеющие трубы. Оказывается, Михаил Кузьмич добился того, что вышло распоряжение Совета Министров СССР освоить Тульским артиллерийским заводам производство труб для нашего завода. С тех пор мы бесперебойно получали из Тулы качественные трубы.

И тогда я понял, что Янгель – серьезный человек. Он увидел проблему, разобрался в ней досконально, во всех тонкостях и решил ее раз и навсегда.

В 1964 году на Байконуре проходили испытания ракеты Р-36, впервые испытывали шахтный вариант. Привезли на космодром около десяти ракет. Несколько пусков подряд были аварийными. Запуск маршевого двигателя первой ступени проходил очень динамично, двигатель взрывался. Янгель сам участвовал в каждом пуске, и аварии его обеспокоили.

М. К. Янгель и Главный конструктор по двигателям В. П. Глушко проанализировали данную ситуацию и решили, что необходимо в магистрали окислителя двигателя поставить новую мембрану.

У Главного инженера завода Л. Л. Ягджиева состоялось совещание по этому вопросу. Был приглашен и я. Предлагали привезти для доработки ракеты с Байконура на завод. Спросили и мое мнение. Я сказал:

− Не нужно везти на завод ракеты, это займет много времени. Мы с ребятами лучше поедем на Байконур, на месте доработаем.

Янгель как-то сразу обрадовался, ухватился за эту идею:

− Вот теперь ты все это и будешь делать, и поедешь со мной на Байконур.

В сентябре 1964 года наша бригада, подготовив материальную часть и инструмент, вылетела на космодром «лечить» ракеты. На Байконуре к нашей идее отнеслись, я бы сказал, с иронией, особенно много скептиков было среди военных.

Наша бригада за сутки справилась с первой ракетой. Р-36 была готова к пуску. Янгель на комиссии убедил военных, что теперь ракета полетит.

Как сейчас помню, приехали мы на рассвете с Михаилом Кузьмичом на командный пункт. Сентябрьское утро веяло прохладой, и на душе было холодно, тревожно. Но когда Михаил Кузьмич спросил меня:

− Ты веришь, что машина полетит?

Я твердо ответил:

− Верю!

И вот Матренин дал команду – «Пуск!». Я впервые присутствовал при запуске ракеты. Янгель мне объяснил:

− Сейчас ты увидишь: из шахты появятся «усы», потом пойдет машина.

Старт. Ракета устремилась в небо. На ее корпусе сверкнула «молния», это сброшены бугели.

− Разделась, – радостно воскликнул Михаил Кузьмич.

В лучах восходящего солнца маленькой сверкающей звездочкой уходила ввысь наша ракета – первый удачный пуск Р-36. Все последующие запуски тоже были удачными.

Это было незабываемое время, счастливое. Радость открытий окрыляла нас, а горечь неудач заставляла искать пути совершенствования новой ракетной техники. И шли мы рука об руку с КБ, вместе переживая удачи и поражения.

Из газеты «Конструктор» № 13 (509) от 22 октября 1991 г.

|

|||

Владимир Сергеевич СОКОЛОВ,

Главный инженер ПО ЮМЗ в 1982–1987 гг.,

Герой Социалистического Труда

АБСОЛЮТНЫЙ АВТОРИТЕТ

У ЗАВОДЧАН

Мне посчастливилось знать Михаила Кузьмича с первых и до последних дней его работы на заводе и в ОКБ, которые в закрытых документах обозначались под одним и тем же номером – 586, как бы подчеркивая этим единство возложенных на них задач.

Я видел Михаила Кузьмича глазами мастера цеха главной сборки ракет, начальника приборного цеха, начальника космического производства, заместителя Главного инженера завода, ответственного за организацию совместных работ ОКБ и завода по разработке технических решений, конструкторских проектов стратегических жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов, ракет-носителей, двигателей, спутников и за подготовку производства их изготовления.

Михаил Кузьмич для меня и заводчан был абсолютным авторитетом, и ничто не могло поколебать уверенность в выполнении его идей. Конечно, пример такому отношению подавали Л. В. Смирнов и А. М. Макаров, но и сам Михаил Кузьмич своим глубоким уважением к работникам завода вызывал ответную реакцию.

Первая моя встреча с Михаилом Кузьмичом произошла случайно. Меня, выпускника Ленинградского военмеха, А. М. Макаров направил работать мастером в цех главной сборки, где началось освоение ракеты Р-2 С. П. Королева. Однажды возник серьезный вопрос. Газовый руль на хвостовом отсеке не доходил до упора, хотя все детали соответствовали чертежам. В цехе была организована система для оперативного решения возникающих вопросов. В центральном проходе оборудовали две комнаты. В них разрешалось работникам цеха встречаться с приглашенными лицами из ОКБ и других цехов и отделов, разбирать возникшие вопросы, совещаться, говорить по телефону через диспетчерский пульт с любым абонентом и, что привлекало многих, курить. Было в них и принципиальное различие. В комнате, расположенной слева от входа в режимную часть цеха, занимались вопросами комплектации, снабжения деталями, контролем выполнения сроков суточных заданий и ходом производства, а в комнате справа – анализом отклонений по сборке и испытаниям, срочными решениями возникших конструкторских и технологических вопросов. Словом, это были комнаты «скорой помощи» текущему производству. Вот в ту, что справа, я и направился, взяв подмышку альбом с чертежами. Вошел и стал раздумывать, к кому же обратиться? В комнате было несколько столов, и у каждого образовались группы по своим интересам. Увидев мою растерянность, незнакомый мужчина спросил: «Какой у тебя вопрос?» Я пояснил, и он сказал: «Этот отсек можно пропустить», − и поручил С. М. Солодникову выяснить причину и оформить изменение в документации. Признаюсь, меня удивило быстрое решение вопроса. Когда мы вышли, я спросил: «Кто это?» − «Это же Янгель! Наш Главный конструктор! – сказал Солодников и добавил: − Он только что прибыл к нам из Москвы».

Вскоре Михаил Кузьмич снова пришел в цех, и мы встретились в центральном проходе. Он улыбнулся и поздоровался первым, и мне показалось, что мы с ним давно знакомы. Признаюсь, мне стало неловко за свою серость. Я-то думал, что М. К. Янгель не помнит наш короткий разговор, тем более что я тогда был мастером цеха, а не работником ОКБ. Впоследствии я убедился, что он обладал хорошей памятью, и его уважительное отношение к людям не ограничивалось только работниками ОКБ, а охватывало, в равной степени, всех заводчан, кто участвовал в создании новых ракет.

В январе 1955 года меня назначили начальником цеха. Однажды в 10 часов вечера раздался звонок телефона центрального диспетчерского пульта, и я услышал голос Михаила Кузьмича: «Владимир Сергеевич, ты очень занят?» – спросил он. «Собираюсь уходить домой», − ответил я. «Не можешь ли ты сейчас зайти ко мне?». «Конечно, могу! Буду у Вас, Михаил Кузьмич, через 15 минут!». (Такое время требовалось для перехода из цеха до здания ОКБ, где размещался на втором этаже кабинет Михаила Кузьмича). «Но ты, пожалуйста, учти, что я нахожусь не у себя, а в кабинете Леонида Васильевича», − уточнил он. «Тогда буду через семь минут», − ответил я.

В кабинете директора завода стоял полумрак, верхний свет выключен, горели настольная лампа, бра и плафон в кабине ВЧ-связи. В клубах табачного дыма человек семь-восемь склонились над длинным столом, перебирая чертежи. Едва я открыл дверь, как меня заметил Леонид Васильевич Смирнов и с удивлением спросил: «Соколов, ты зачем пришел? Какой у тебя вопрос?». Я не успел ответить, как за меня это сделал Михаил Кузьмич: «Извини, пожалуйста, это я попросил его прийти. Когда ты говорил по ВЧ, стало ясно, что нам нужно будет и его участие».

Михаил Кузьмич пригласил меня к столу и стал объяснять сложившуюся обстановку. А суть заключалась в том, что на полигоне остановлены летные испытания из-за сбоев в телеметрической системе ракеты Р-2. Только что определили причину, и, чтобы ее устранить, нужно конструкторам создать техническую документацию, а производственникам изготовить и отправить на полигон самолетом в 8 часов утра новую БКС (бортовую кабельную сеть). Задача архисложная, в обычных условиях выполнялась за 10–12 дней, а в нашем распоряжении была только одна ночь. Михаил Кузьмич попросил меня и начальника сектора БКС ОКБ А. Ф. Никитина оценить объем работы, предложить, как лучше ее организовать, и высказать свое мнение, за какое время возможно ее выполнить, поскольку это определяло сроки вылета бригады, доработку ракеты на полигоне и проведение самих ЛКИ. Мы спешно прошли в цех, чтобы успеть оставить на работе вторую смену электромонтажников и обсудить с ними поставленную задачу.

Когда рабочие узнали, что это задание дается цеху по просьбе Михаила Кузьмича, вся вторая смена осталась работать до утра и решила его непременно выполнить. Я позвонил Михаилу Кузьмичу и Леониду Васильевичу и доложил, что работа организована и задание будет выполнено. Нужных конструкторов и заказчиков ночью привезли из дома. А. Ф. Никитин разделил конструкторов на две группы: одна создавала эскизы кабелей прямо на производственном участке, используя подсказки цеховых работников, и по ним делалась БКС, а вторая, находясь в КБ, создавала за ночь рабочие чертежи. Ранним утром заводской самолет вылетел на полигон, а все участники этой «авральной» работы гордились, что им удалось выполнить личную просьбу Михаила Кузьмича.

Я слышал много историй с трогательными поступками Михаила Кузьмича и несколько раз испытал это на себе. Вспоминаю, как однажды он пришел в цех и в его присутствии товарищи пошутили – будто мне сейчас некогда думать о работе, поскольку я только что женился. Все вокруг рассмеялись. Михаил Кузьмич душевно меня поздравил, а когда узнал, что моя избранница работает технологом в цехе, где я начальником, сделал загадочную паузу и сказал: «Все хорошо, кроме того, что она работает в твоем цехе. Жизнь подсказывает, что лучше, если жена не будет в подчинении мужа на работе. Давай переведем ее в ОКБ в любой отдел, какой она выберет. Завтра днем я улетаю. Приходи ко мне в 10 часов, и мы оформим ее перевод».

В назначенное время на следующий день пришел к Михаилу Кузьмичу. В кабинете у него никого не было. Он вышел навстречу мне из-за стола, поздоровался и пригласил сесть напротив него за приставной столик. На его лице я прочел какую-то озабоченность. Наконец он сказал: «Я вынужден перед тобой извиниться, я хотел ее назначить на должность инженера-конструктора, но кадровики разъяснили мне, что я не имею права в ОКБ назначать техника на должность инженера. Согласится ли она быть конструктором третьей категории?» «Конечно, согласится! Я принес ее заявление, в котором она просит Вас назначить ее именно так, согласно полученной специальности, в отдел разработок приборов. Мы хотим, чтобы она в будущем окончила физтех ДГУ. Вот тогда и будет работать инженером-конструктором, а сейчас очень Вам благодарны за предложение работать в ОКБ конструктором», – сказал я. «Тогда, выходит, все в порядке, давай ее заявление, пускай завтра выходит на работу». Он пригласил начальника отдела кадров, который в это время ожидал его решения в приемной, и поручил ему взять на себя хлопоты по переводу и подписал приказ, а я был преисполнен благодарности за проявленную обо мне заботу.

Интересно было наблюдать, как Михаил Кузьмич общается в разных ситуациях с высокими руководителями: всегда одинаково, в меру эмоционально, с достоинством и находчивостью.

Вспоминается небольшой эпизод при посещении нас Н. С. Хрущевым в июне 1961 года, когда после осмотра цеха главной сборки, 25-тысячного митинга на заводской площади, вручения наград и доклада Михаила Кузьмича был организован в актовом зале ОКБ праздничный обед с высоким гостем. Расположение четырех длинных столов напоминало букву Ш. За левым столом располагались работники ОКБ, за средним, центральным, − работники завода, за правым – руководители разных рангов и других организаций. За столом президиума на сцене разместили стулья для Н. С. Хрущева, членов Политбюро, М. К. Янгеля и А. М. Макарова.

Все были на местах, когда в зал вошел Н. С. Хрущев в светло-сером костюме с тремя Золотыми медалями «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда на левой стороне и медалью «За трудовую доблесть» на правом лацкане пиджака. Рядом с ним шел Михаил Кузьмич, показывая дорогу и рассаживая гостей за стол президиума. Начались поздравительные тосты. Конечно, инициативу проявлял Н. С. Хрущев. В ответ ему выступали Михаил Кузьмич и Эрик Кашанов – любимец всех, молодой, талантливый начальник проектного отдела. В зале нарастало торжественное, приподнятое настроение. Как вдруг! …все заглушил резкий громкий звонок, который исходил от мощного сдвоенного электроколокола, закрепленного над сценой. В первое мгновение все стихли, никто не мог понять, в чем дело? Я сидел за центральным столом в пяти метрах перед Н. С. Хрущевым и видел, как изменилось выражение его лица, но тут нашелся Михаил Кузьмич. Он встал и громко сказал: «Это звонок на обед!» Сразу исчезла напряженность, а Никита Сергеевич даже пошутил: «Значит, мы не опоздали!». Все засмеялись, и праздник продолжался своим чередом.

Михаил Кузьмич не проводил различия между заводом и ОКБ. Он принимал участие в решении всех вопросов, связанных с выполнением поставленных перед ними задач.

В конце 50-х – начале 60-х годов в стране началось активное изучение и освоение космоса. В целях экономного использования государственных средств и сокращения сроков работ М. К. Янгель предложил вместо разработки специальных ракет-носителей использовать уже существующие боевые ракеты с некоторой доработкой, а спутники для них создавать в Днепропетровске. Для этой цели организовывалось новое направление со специальным конструкторским бюро в ОКБ и отдельным самостоятельным производством космических объектов на ЮМЗ. Работая начальником цеха по изготовлению приборов, я не был посвящен в этот крупномасштабный план.

Однажды вечером меня пригласил к себе мой начальник Л. Л. Ягджиев и предупредил, чтобы я утром пришел к Главному инженеру завода Н. Д. Хохлову и что мы втроем пойдем к А. М. Макарову. «По какому вопросу, что взять с собой?» – спросил я. «Не надо ничего брать с собой. Поговорим там, а сейчас поздно, поехали домой».

Утром А. М. Макаров встретил нас в хорошем настроении и сразу обратился ко мне: «У нас, по решению правительства, создается новое направление – космическое. Мы назначаем тебя начальником производства спутников, которого на заводе нет, и твоя задача его организовать. У руководства завода голова «забита» ракетами, поэтому мы даем тебе права Главного инженера в этом направлении и полную самостоятельность. Все, что будет нужно, мы дадим по твоему предложению – производственные площади, штаты, лимиты, кадры и право представлять завод аналогично организациям С. П. Королева, М. Ф. Решетнева, институтам АН СССР и др. на совещаниях, коллегиях, включая 4-е Главное управление ГКОТ, министерства и ВПК. Твоя кандидатура везде согласована». «А что нужно изготавливать?» – спросил я. «Вот этого мы не знаем. Ты должен разобраться сам и просветить потом нас». Не дожидаясь моего ответа, они поздравили меня и пожелали успеха. В это время зазвонил прямой телефон М. К. Янгеля, и Александр Максимович сказал, что я дал согласие и приказ о назначении только что подписан. «Очень хорошо, спроси его, может ли он придти сейчас ко мне?». «Конечно, сможет! – последовал ответ. − Сейчас будет у тебя».

Михаил Кузьмич приветливо меня встретил, поздравил с назначением и поинтересовался, располагаю ли я временем для беседы. Получив положительный ответ, он стал посвящать меня в проблему космоса в нашей стране и в мире. Я старался не упустить ни одного его слова, тем более мысли. Постепенно стали обозначаться контуры задач для Днепропетровского ракетно-космического центра. Я узнал, что нашей номенклатурой должны быть малые спутники весом 200–400 кг и средние – весом до 1500 кг научного и оборонного назначения, которые мы будем запускать на наших ракетах-носителях. Он высказал пожелание, что особое внимание нужно уделить спутнику «Метеор», поскольку это первая совместная с американцами работа по оперативному прогнозу погоды в нашей стране и на всем земном шаре (которым, кстати, сейчас пользуется весь мир), разъяснил задачи серии «Космос» и многое другое. Он порекомендовал мне познакомиться в КБ с технической документацией и иметь тесную связь с проектантами космических систем.

Для развития в ОКБ космического направления Михаил Кузьмич намечал на базе испытательного комплекса организовать отдельное конструкторское бюро (КБ-3) во главе с Героем Социалистического Труда, доктором технических наук Вячеславом Михайловичем Ковтуненко и его заместителями Н. А. Жариковым, В. И. Данельским, а также группу ведущих конструкторов – талантливых энтузиастов В. Н. Паппо-Корыстина, П. П. Плешакова, С. С. Кавелина, В. Ф. Руденко, В. А. Шабохина. Он пригласил на нашу беседу главных проектантов-теоретиков космических объектов Ю. А. Сметанина, В. А. Пащенко и поручил им провести со мной обучение по всем проблемам «Космоса» и постоянно информировать меня о новых разработках. В заключение он сказал, что права главного конструктора по «Космосу» он возложил на В. М. Ковтуненко, а по спутнику «Метеор» – на В. Н. Паппо-Корыстина, и мы с ними будем организовывать все работы по этому направлению и представлять наши организации (КБЮ и ЮМЗ) во всех инстанциях. Он пообещал в случаях затруднений оказывать нам помощь.

Михаил Кузьмич глубоко вникал в дела завода и всегда старался помочь.

До создания ОКБ завод был хорошо оснащен и имел достаточные мощности для серийного производства ракет С. П. Королева (Р-1, Р-2, Р-5), но с первой же ракеты М. К. Янгеля и для каждой последующей заводу требовались новое капитальное строительство и значительная реконструкция цехов. Только завод заканчивал подготовку производства для «новой» ракеты, как возникала необходимость вновь реконструировать цеха, в которых она только что завершилась, поскольку последующие ракеты отличались друг от друга габаритами, весом, двигателями, отсеками, приборами, а следовательно, технологиями, оборудованием, оснащением.

Наибольшее влияние на эти работы оказывал параметр – максимальный диаметр ракеты. Михаил Кузьмич проникся проблемами заводчан и пообещал в будущем не проектировать ракет с диаметром более трех метров. Об этом он собственноручно написал расписку Главному инженеру завода Луке Лазаревичу Ягджиеву, который положил ее в свой сейф. Данной распиской Ягджиев очень гордился и руководствовался при принятии соответствующих решений, в том числе совместных с УкрНИИТМ, ГСПИ и другими организациями. Везде знали, что Михаил Кузьмич никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушал данного им слова. Но однажды Л. Л. Ягджиева и меня пригласил А. М. Макаров. Он сказал, что к нему идет М. К. Янгель и что-то хочет нам рассказать. Такое общение было, как говорится, в порядке вещей.

Михаил Кузьмич пришел в сопровождении Ю.А.Сметанина и двух проектантов, которые развесили красочные плакаты с траекториями ракет. Он стал обстоятельно объяснять возможные перспективы развития боевых ракет в стране и в мире. Как всегда, он говорил кратко и убедительно. Получалось, что, учитывая условия договора по ограничению вооружений с Америкой, для сохранения паритета, нужно создать новую стратегическую межконтинентальную ракету с минометным стартом из транспортно-пускового контейнера (ТПК), диаметр которого превысит три метра. Нужно будет заводу вести новое капитальное строительство, большую реконструкцию и привлекать новые смежные организации. «Я пришел посоветоваться, сможем ли мы продолжать борьбу за лидерство или остановимся на достигнутом?» . Последовало много вопросов. Наконец Александр Максимович сказал: «Михаил Кузьмич! Вы убедили нас: нужно идти только вперед, и я хочу Вас заверить, что завод был и всегда будет совместно с ОКБ решать поставленные Вами задачи». Вот тут и удивил Михаил Кузьмич. Он напомнил о своей расписке и обратился к Л. Л. Ягджиеву с просьбой извинить его и в силу создавшихся обстоятельств разрешить теперь выполнять в последующих проектах ракетных комплексов максимальный диаметр ракеты более трех метров.

Так закончилась история с распиской Михаила Кузьмича, а он в очередной раз проявил мудрость и подарил исполнителям чувство соучастия в решении государственных задач.

О мудрых решениях Михаила Кузьмича можно рассказывать очень много. Как известно, одним из преимуществ ракет М. К. Янгеля перед ракетами С. П. Королева было применение компонентов топлива, с которыми ракета могла долго находиться заправленной в шахтной пусковой установке.

Однако никто не мог в те годы предположить, что эти компоненты имеют свойство проникать через микропоры металла, создавая угрозу пожара и взрыва. В десятках ракет, поставленных на боевое дежурство, за короткое время появились «микротечи». Конечно, разрабатывали варианты ремонтов, но так не могло продолжаться долго. Проблема находилась на стыках многих наук, технологий, методов проектирования конструкций гидропневмосистем жидкостных ракет. Для комплексного решения этой задачи создали комиссию из главных конструкторов КБ, главных специалистов-технологов, металлургов, химиков, физиков, специалистов из ОКБ, ЮМЗ, УкрНИИТМа. Председателем комиссии предлагался заместитель Главного конструктора. Все подписи под проектом приказа были собраны, оставалось только подписать М. К. Янгелю и А. М. Макарову. Михаил Кузьмич оставил у себя проект приказа и попросил встречи у Александра Максимовича. Конечно, она сразу же состоялась. На нее пригласили Л. Л. Ягджиева и меня. Михаил Кузьмич сказал, что этот проект с ним согласован, но сейчас он пришел к мысли, что лучше председателем комиссии назначить представителя завода, а не ОКБ, и, конкретно, меня, поскольку будут разрабатываться технические решения, для реализации которых потребуются создание чертежей, технологий, изготовление оснастки, реконструкция многих цехов. Чертежи создадут быстро, когда станет ясно, как, а вот все остальное потребует много времени и большой работы. А это как раз входит в обязанности заместителя Главного инженера по подготовке производства, и, если мы назначим его председателем, он не будет ждать, когда эти работы запланируются «по системе», а своими указаниями обеспечит их внеочередное выполнение по мере разработанных решений. Александр Максимович и Лука Лазаревич согласились с этими доводами, и приказ был подписан с поправкой Михаила Кузьмича.

Комиссия работала длительное время и в итоге были разработаны новые подходы к созданию конструкций и технологий для герметичных систем в ракетостроении. Не стало проблемы как таковой. Ракеты, названные американцами «Сатаной», созданные с учетом этих решений, стоят на боевом дежурстве в России по 25 лет.

В ОКБ Михаил Кузьмич установил порядок, по которому конструкторы были обязаны согласовывать создаваемые чертежи с цеховыми технологами. Для этого был определен жесткий срок. Если возникали вопросы, согласование переносилось в технологический отдел к главному специалисту, а затем к Главному инженеру завода. При согласовании документации на ракету 15А15 мнения ОКБ и завода разошлись на самом верхнем уровне. ОКБ предлагало установить на первую ступень маршевый двигатель по «утопленной схеме», т. е. помещенный до среза сопла внутрь бака в компонент горючего. Это давало возможность заправить ракету большим объемом топлива, но предлагалось впервые, и у нас не было опыта. Естественно, для освоения требовалось много времени. Завод предлагал использовать обычный вариант «сухого» двигателя, а дополнительный объем компонентов получить за счет увеличения диаметра баков первой ступени. Этот вариант тоже имел трудности, но мы считали, что с ним создадим ракету намного быстрее, что было очень важно, так как эту ракету мы делали по конкурсу с Генеральным конструктором В. Н. Челомеем.

Состоялось несколько встреч, а стороны не могли убедить друг друга.

Об этом вскоре узнал Д. Ф. Устинов и пригласил М. К. Янгеля и Л. Л. Ягджиева приехать к нему на следующий день на 10 часов утра. Нам не терпелось узнать, как решится этот спорный вопрос, но информации от наших руководителей не поступало. В 13.00 им занесли бутерброды и чай… На обед они не прерывались… В конце дня вышли от Д. Ф. Устинова и срочно устремились домой, не успев связаться с Днепропетровском. Тогда не было мобильных телефонов, а в аэропорту Быково их ожидал самолет. Лука Лазаревич отказался лететь и направился на Курский вокзал. Мы терялись в догадках, почему они на совещание выехали вместе, а возвращались разными путями: Михаил Кузьмич – самолетом, а Лука Лазаревич – поездом?

На следующее утро мы с В. М. Кульчевым ждали приезда Луки Лазаревича в его кабинете. Наконец он зашел, разделся и сел за стол. По лицу были видны его переживания, и он медленно произнес: «Ни о чем не договорились. Дмитрий Федорович просил нас еще подумать». В это время раздался звонок, и мы услышали по громкой связи голос Михаила Кузьмича: «Здравствуй, Лука! Пока ты ехал поездом, я совещался с моими ребятами. Они все против, но я принимаю единоличное решение установить на ракету 15А15 «сухой двигатель»! «Спасибо, Михаил Кузьмич!» – закричал Лука Лазаревич. «А сделает ли завод баки с двумя разными двигателями?» – спросил Михаил Кузьмич. «Сделает! Сделает!» – закричали мы втроем. «Причем в срок и качественно!» − добавил Лука Лазаревич.

Справедливости ради, нужно сказать, что Михаил Кузьмич почти всегда, решая вопросы, принимал позицию завода, так как считал это основой гарантии выполнения поставленных задач. Он говорил, что конструкторский проект только тогда завершен, когда по нему изготовлено изделие, сданное в эксплуатацию, иначе самые блестящие идеи остаются на бумаге и не увидят жизни. На митинге по случаю награждения ОКБ и завода он сказал: «С нашим рабочим классом нам любая задача по плечу».

В конце 60-х годов в неофициальной обстановке иногда возникали разговоры о том, что М. К. Янгеля из-за ухудшения здоровья могут перевести работать в Москву. Чтобы рассеять эти слухи, он решительно заявлял, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расстанется с коллективом ОКБ и завода и до последних дней будет работать в Днепропетровске.

Февраль 2004 г.

|

|||

Сергей Никитич ХРУЩЕВ,

доктор технических наук,

Герой Социалистического Труда

ВЕЛИКИЙ КОНСТРУКТОР

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

…Встреча с Королевым решительно повлияла на мышление отца. За своей спиной он теперь ощущал всевозрастающую мощь, на многие годы ракеты стали его излюбленным аргументом в политических спорах.

Руководителем южного комплекса по производству ракет Д. Ф. Устинов рекомендовал Михаила Кузьмича Янгеля, опытного конструктора, прошедшего большую школу в авиации.

В июле 1954 года Михаил Кузьмич возглавил новое конструкторское бюро. Янгелю поручили сопровождение серийного производства Р-5 и одновременно разработку ракет средней дальности. Не один отец считал, что Р-5, способная покрыть расстояние в 1200 км, хороша, но надо бы увеличить дальность полета, чтобы не тащить старты к самым границам.

Об этом отец говорил с Янгелем, когда принимал его перед назначением Главным конструктором. Раньше они не встречались, и отец захотел познакомиться с кандидатом, посмотреть, чем он дышит.

Янгель сказал, что поставленная задача реализуема, у него есть конструкторские задумки. Можно быстро сделать ракету с дальностью около 2000 км. Он особенно подчеркнул необходимость создания оружия, удобного в эксплуатации в строевых частях. Отцу его подход понравился.

Королев делал свои ракеты на выбранных еще немцами для ФАУ-2 традиционных компонентах – жидком кислороде и спирте.

Докладывая отцу, Янгель подчеркнул, что работа с жидким кислородом в войсках вызывает немало осложнений. Он считал, что кислородная ракета никогда не превратится в оружие. Войска ее не освоят.

По мнению Янгеля, солдатское оружие должно заправляться чем-то не столь экзотическим. В своих ракетах он собирался использовать азотную кислоту. Она, правда, агрессивна, ядовита, но при соблюдении мер безопасности работать с ней можно.

Первой разработке молодого коллектива присвоили шифр Р-12. Летные испытания намечались на середину 1957 года. Удержать Янгеля в узде Королеву не удалось.

…Отец пригласил к себе Янгеля (конец 1958 года). Сначала поговорили о подходящих к концу испытаниях ракеты Р-12. Отцу докладывали об обстоятельствах каждого пуска. Так что отец знал все об испытаниях Р-12. Сейчас подводились итоги. Янгель указывал на технологичность конструкции ракеты. По его словам, возможно наладить конвейер.

Затем заговорили о главном. Михаил Кузьмич сказал, что, как он уже докладывал раньше, межконтинентальную ракету на кислоте он построить берется. В качестве горючего вместо керосина он использует более эффективный несимметричный диметилгидразин, окислитель же остается прежним – уже зарекомендовавшая себя азотная кислота. В отличие от жидкого кислорода она не испарялась при нормальной температуре, и ракета не требовала подпитки, могла довольно долго стоять изготовившейся к старту.

В общем, Янгель считал – задача ему по плечу.

…В следующий раз Янгель пришел к отцу вместе с Глушко. Заключение двух конструкторов было единодушным: ракету сделаем и достаточно быстро. На испытания предполагалось выйти уже в 1960 году.

Но Королев настаивал − в «семерке» принято единственно возможное инженерное решение. Он категорически отверг возможность создания межконтинентальной ракеты на кислоте. Все упиралось в двигатель, способный развивать достаточную тягу. «Такой двигатель просто невозможно создать. Кислота – удел таких фитюлек, как Р-11. Можно поднять дальность еще в десять раз. Этого старается достигнуть Янгель на Р-12, но для межконтинентальной ракеты кислота не подойдет. К тому же с кислотой невозможно работать. Она разъест все: соединения, трубопроводы, превратит в труху баки», – подвел Королев безрадостный для отца итог.

…Звезда Королева не закатилась, она все ярче разгоралась, но на небосводе ему пришлось потесниться. С конца 1958 – начала 1959 года Янгель завоевывал все более прочные позиции. Он начал вытеснять Королева из военного ракетостроения. Навсегда. Попытки Сергея Павловича вернуть утраченные позиции оказались тщетными. Ни кислородная, несколько похожая на «Атлас» Р-9А, ни твердотопливная РТ-1 так и не получили массового распространения в войсках. Конкуренты оттеснили их на обочину.

А удачливая «семерка» служит верой и правдой, выводит на орбиты спутники, катает космонавтов. Начиная с нее, ракетная техника разделилась на космическую и военную.

…В сентябре 1959 года Р-12 стартовала из шахты. Все прошло удачно. Отныне все свои разработки Янгель проводил только в шахтном варианте. На первых порах разрабатывались параллельно две модификации − нормальная (наземная) и шахтная. Королеву пришлось пристраиваться за лидером, Р-9 тоже предстояло упрятать под землю.

…В мае 1959 года вышли два почти одинаковых постановления правительства: одно о разработке межконтинентальной ракеты Р-16 в конструкторском бюро Михаила Кузьмича Янгеля, а другое – об аналогичной разработке Р-9 в ОКБ Королева. Новое постановление переводило работы Янгеля в первый разряд, ставило его самого в один ряд, а может быть, и повыше Королева. Различались ракеты не только топливом. В Р-16 Янгель решил использовать так называемую инерциальную, автономную систему управления, приводящую ракету к цели без всякой связи с Землей. У нас на такое еще не замахивались, хотя в США уже накопили немалый опыт в использовании подобных систем.

Королев к приборам, особенно необлетанным, относился с определенной долей скепсиса. В своей «девятке» он сохранил старую систему управления. Правда, с одним пунктом радиоуправления, расположенным на старте. Летные испытания Р-16 и Р-9 начали практически одновременно. Закончили с разрывом в два года. Соревнование выиграл Янгель.

…1960 год складывался для Янгеля чрезвычайно удачно. Принесшая признание его конструкторскому бюро Р-12 пошла в войска. Один за другим разворачивались боевые старты на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Военные докладывали, что по сравнению с Р-5 она (Р-12) много удобнее в обращении. Конструкторы так расположили люки и лючки, что приборы и агрегаты сами просились в руки, до них не приходилось дотягиваться, проявляя цирковую ловкость и русскую смекалку.

Без недостатков не обходится ни одна конструкция. Они разделяют заказчика и конструктора порой трудно преодолимым барьером. За последние годы военные притерпелись к Королеву. Он не любил замечаний, как правило, встречал в штыки любые претензии, требовал не мешать работать. Порой в сердцах закрывал совещание, выгоняя присутствующих из кабинета.

Янгель избрал иной стиль. Претензии, даже самые пустяковые придирки внимательно изучались. И всегда находилось согласованное решение. Малиновский (министр обороны) и Неделин не скрывали своего удовлетворения.

В глазах отца, я не говорю уже о Брежневе и Устинове, новая организация (в дальнейшем КБ «Южное») постепенно обретала вес, сравнимый с авторитетом королевского конструкторского бюро. Особенно после успешного запуска Р-14. Ракета, что называется, пошла с ходу, дебютировав в Капустином Яру в июле.

Теперь пришла очередь Р-16. На полигоне в Тюра-Таме заканчивались последние приготовления к пуску, намеченному на конец октября.

В соревновании с Королевым и Челомеем Янгель вырвался вперед. Королеву для выхода на испытания требовалось еще не менее полугода, а Челомей вообще только приступал к проектированию своей «двухсотки».

Отец поминал Янгеля на каждом углу, ставил его в пример другим конструкторам, даже Королеву. Он по-детски радовался удачному выбору, сделанному много лет назад. Новый Главный конструктор превзошел все ожидания. До окончательного триумфа оставался последний шаг – запуск межконтинентальной ракеты Р-16.

…Пуск Р-16 наметили на 23 октября, в воскресенье. Подготовка к пуску началась ранним утром 21 октября и продолжалась до 23 октября. Государственная комиссия отложила пуск до следующего дня. С утра 24 октября начали проверки, проведение которых допускается только на незаправленной ракете. Мерами безопасности пришлось пренебречь.

…А время уходило. И чем меньше оставался запас времени, тем большая суета нарастала на старте. Каждая служба думала только о своем, о «дирижере» почти не вспомнили, оркестр распался. Несчастье стало неотвратимым, но об этом еще не подозревали. Проверки продолжались.

…Огненная струя двигателей второй ступени мгновенно прожгла баки первой ступени, вниз на головы ничего не успевших понять людей хлынули потоки горючего и азотной кислоты, более ста пятидесяти тонн.

Всего в тот день погибло 57 военных и 25 гражданских.

…На встрече с отцом, происшедшей вскоре после трагедии, Янгель требовал себе наказания, он считал себя единственным виновным. Отец пытался его успокоить, но тщетно. Михаил Кузьмич знал лучше кого бы то ни было: что он не сделал, что разрешил, а что вовремя не запретил.

Чувство вины, чувство ответственности не определяется ни приговором суда, ни постановлением правительства. Оно рождается и умирает вместе с человеком. Эта неразделимая ни с кем боль от непоправимого несчастья, которое он мог не допустить, если бы … и толкало Янгеля в огонь. При взрыве Р-16 Михаил Кузьмич застыл, глядя на картину, напоминающую конец света. Так продолжалось несколько секунд. Затем рванулся к старту.

– Там люди. Я должен… – почти бессвязно выкрикивал он. Его пытались удержать, схватили за руки. Янгель вырывался. Он почти потерял рассудок. Там остались, корчились, горели в тысячеградусном пламени его друзья, его сотрудники, его заместители Л. А. Берлин и В. А. Концевой.

…Чувство вины не покидало его все оставшиеся годы. Михаил Кузьмич прожил еще немало лет (одиннадцать), сделал немало ракет. Умер он в день своего 60-летия прямо на чествовании, в кабинете министра С. А. Афанасьева.

…Октябрьская катастрофа Р-16 не отразилась ни на планах запуска человека в космос, ни на программе постановки на дежурство боевых ракет.

А что же мы имели? В 1961 году продолжали разворачивать вдоль западных границ нашей страны полки и дивизии Р-12. По мере ввода их в строй ракеты Р-5 все дальше уходили в историю. Постановка на боевые позиции Р-14 ожидалась не ранее следующего года. До Соединенных Штатов по-прежнему доставали только «семерки». Если учитывать и экспериментальный старт, их теперь набиралось шесть. Поэтому отец без колебаний принял предложение военных: учитывая положительные результаты проведенных пусков, не дожидаясь окончания испытаний, уже с апреля 1961 года начать разворачивать стартовые позиции Р-16.

…В начале февраля 1962 года отец отправился отдохнуть в Пицунду и рассчитывал не только восстановить силы, но заодно провести ревизию ракетных дел. Он задумал провести расширенное заседание Совета Обороны.

…После Королева на заседании выступил Янгель. Чуть сутуловатый Янгель начал доклад обстоятельно, с выявленных в процессе боевой эксплуатации недостатков, необходимости проведения изменений и доработок серийных ракет, облегчающих в частях обращение со сложной техникой. Казалось, выступает не Главный конструктор, для которого принятые на вооружение ракеты остались во вчерашнем дне, а рачительный командир дивизии. За такую заботу Михаилу Кузьмичу в войсках платили неизменной любовью и уважением.

– Все ракеты, поставляемые ныне в армию, – он подчеркнул, что говорит только о своих ракетах Р-12, Р-14 и Р-16, – делались в соответствии с военной доктриной и, главное, техническими возможностями 50-х годов. То, что было хорошо в 1957 и даже в 1959 году, ни в какие ворота не лезет сейчас. Р-16 – последняя из ракет того поколения. Добиться нужного эффекта частными изменениями не удается: ракеты первого поколения нельзя долго держать заправленными. На их подготовку к старту уходит значительное время хотя бы потому, что все операции делаются вручную.

Мы не смогли выполнить взятого на себя обязательства – ракеты Р-16 придется хранить сухими. При сегодняшней технологии ракета способна простоять заправленной всего несколько недель, а дальше неизбежна замена. Проблему ответного удара мы стараемся решить за счет ускорения заправки. Другого выхода нет. Мы обязуемся уложиться в минимальное время.

На будущее Янгель предлагал определить необходимый минимум изменений на действующих ракетах, обеспечивающих их постановку в шахты, и больше не тратить на них силы. В таком виде они послужат, пока не появятся новые, современные ракеты.

Для поражения целей в Европе он считал возможным пока сохранить Р-12 и Р-14, а все силы сосредоточить на межконтинентальных ракетах, отвечающих современным требованиям.

Он предлагал за полтора года разработать и начать испытания новой ракеты Р-36, впитавшей в себя все последние достижения в этой области. Предполагалось обеспечить автоматическую предстартовую подготовку. Р-36 получилась крупноватой для массовой ракеты. Как и у «Титана», целями Р-36 стали особо важные укрепленные объекты.

С 1963 года положение начало меняться. Р-16 одна за другой устанавливались на боевых позициях. Перспективная ракетная программа приобрела законченный вид. Если узнают, что Советский Союз обладает массовыми межконтинентальными ядерными носителями, вреда не будет. То, что УР-100 только начали проектировать, отца не смущало. В этом направлении первый шаг сделали той же осенью, в сентябре успешно начались летные испытания янгелевской Р-36.

…Королев, Янгель, Челомей или Челомей, Янгель, Королев – троица великих основоположников ракетных и космических свершений нашей страны. В моем понимании они равновелики, хотя по своей внутренней сущности абсолютно различны.

Королев создал новую отрасль промышленности, новое направление в науке: ракетно-космическое. Королев в чем-то сродни Жукову. По словам его ближайшего друга и соратника академика Бориса Викторовича Раушенбаха: «Королев обладал редкостным свойством объединять огромные массы людей, ставить перед ними задачу, вместе идти напролом, а где надо – в обходной маневр. Он обладал и еще одним удивительным свойством – при недостатке информации все-таки принимать верное решение.

Власть Королева над человеческими душами была велика, и рядом с ним каждый ощущал себя причастным к ходу истории.

Такое дело, каким руководил он, можно было вести только с характером Королева – характером полководца».

Как и всякий гений, в своей вотчине Королев конкурентов не терпел. Михаила Кузьмича Янгеля, в начале пути начальника «королевского» научного института (Королев там всего лишь заведовал отделом), Королев быстро подмял под себя, сначала сжевал, а потом и вовсе «сослал» на серийный завод в Днепропетровск осваивать производство его, королевских, ракет.

Но не на того нарвался. Янгель, сам управляющий от Бога, не сдался и вне досягаемости Королева создал свое конструкторское бюро, стал проектировать свои ракеты, вырос в достойного конкурента Королева, а затем и перерос его. Перерос потому, что, в отличие от Королева, всем своим весом вынуждавшего заводских технологов подстраивать производство под «его» чертежи, военных – приспосабливаться к «его» ракетам, Янгель постоянно настраивался на потребителя, на технологов и эксплуатационщиков, разрабатывал свои ракеты под них и для них. Он стал выдающимся конструктором, технологом и эксплуатационщиком в одном лице. Такое сочетание инженерных достоинств гарантирует успех любому техническому проекту, будь то ракета, автомобиль, компьютер или кухонный комбайн.

Владимир Николаевич Челомей и по повадкам, и по сути отличался и от Королева, и от Янгеля. Он в первую очередь ученый, его влечет неизведанное, новое, а уж как его фантазии воплотятся в железо, пусть думают конструкторы с технологами.

…Родить идею для Челомея оказалось куда проще, чем выпестовать ее, довести до серии, позаботиться об удобстве эксплуатации. В этом он уступал Королеву, а в последнем оба не могли тягаться с Янгелем.