|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПРИЛОЖЕНИЯ Из работы ученицы Вахтанской средней школы Д.А. Шелеповой, В нашем посёлке насчитывается 64 улицы и 17 переулков. Самая протяжённая улица – ул. Чкалова. На ней располагается 122 дома. Самая короткая – Ул. Леспромхозовская, но есть ещё одна улица – ул.Кирова Улица Ленина Владимир Ильич Ленин – великий русский деятель и мыслитель, основатель Советского социалистического государства. Он утвердил в 1921 году строительство канифольно-скипидарного завода на лесной речке Вахтан. Началась история возникновения нашего посёлка Вахтан. Самую первую улицу назвали в честь В.И. Ленина. На ней находятся: Администрация п.Вахтан, средняя школа, детский сад «Ёлочка», памятник воинам-вахтанцам, погибшим в годы войны, аллея ветеранов, крупный магазин самообслуживания «Пятёрочка» . Улица Карповская Лев Яковлевич Карпов – политический деятель, первый министр химической промышленности. Он занимался организацией канифольно-скипидарного производства. На улице Карпова были построены типовые дома для административно-технического персонала. Улица Филипповича Иосиф Владимирович Филиппович работал по проектированию, постройке, пуску первых русских канифольно-скипидарных заводов. В 1921 году назначен председателем и главным инженером завода «Вахтан». В 1928 году переведён на работу в Москву. Иосиф Владимирович опубликовал больше 40 научно-исследовательских работ и изобретений. Улица Заводская, ведущая к заводу, переименована в улицу Филипповича. Вывод: первые улицы носят имена людей, чья жизнь была связана с моей малой родиной – посёлком Вахтан.

Улицы, названные в честь земляков

Улица Кодочигова Кодочигов Михаил Филиппович. Артиллерист, Старшина. Окончив 6 классов, стал работать в колхозе (Верховский сельсовет). В 1942 году призван в Красную армию. Служил в запасном полку наводчиком орудия. Через два года отправлен на фронт. Отличился младший сержант в бою на берегу реки Вислы. За героизм и мужество по окружению и уничтожению противника было присвоено звание Героя Советского Союза. После победы продолжал служить в армии. 18 ноября 1945 года в перестрелке с бандитами Михаил Кодочигов погиб. Улица Жданова переименована в улицу Кодочигова.

Улица Рогожникова Рогожников Николай Алексеевич. Артиллерист. Старший сержант. Родился в деревне Содом Кировской области. После окончания школы приехал в посёлок Вахтан работать на канифольном заводе. В июне 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Отличился сержант Рогожников при форсировании Днепра. С группой бойцов захватил небольшой плацдарм, удерживал его, отражая яростные атаки противника. За героизм, проявленный при форсировании Одера в 1945 году, Николаю Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны служил в армии, возвратился в родные места. Многие годы работал в Вахтанском химлеспромхозе. Умер в 2001 году. Улица Труда переименована в улицу Рогожникова.

Улица Мухачёва Мухачёв Николай Аркадьевич родился в посёлке Вахтан Шахунского района. По окончании школы работал водителем в леспромхозе. В октябре 1981 года был призван в ряды Советской армии. Участвовал в 11 рейсах по перевозке боеприпасов в различные районы Афганистана. 3 ноября 1982 года погиб во время взрыва в тоннеле на перевале Саланг. Николай Аркадьевич Мухачёв за мужество и отвагу посмертно награждён орденом Красной Звезды. Улица Зелёная, на которой он жил, переименовали в улицу Николая Мухачёва.

Улица Перетягина Виталий Петрович Перетягин родился в городе Котельнич Кировской области. В 1941 году семья переехала в п. Вахтан. Окончив 6 классов, начал трудовой путь. Он работал подсобным рабочим, слесарем по ремонту оборудования. В 1960 году окончил Московский лесотехнический институт, работал главным механиком и главным инженером леспромхоза. В 1971 году стал директором Вахтанского леспромхоза. За время его работы в должности директора было освоено крупное производство автофургонов, арболитовых плит, металлодеталей. В посёлке строились новые цеха, благоустроенные дома, детские сады, больница, аптека, почта, банк, милиция, спортзал. дом-интернат. Виталию Петровичу присвоено звание «Почётный гражданин п. Вахтан». В 2006 году переулок Ленина, на котором он жил, переименован в улицу В.П.Перетягина.

Улицы, названные в честь организаций В названии Студенческая проявляется внимание к молодому поколению. Улица Кооперативная застраивалась в 1920-е годы. Кроме жилых домов здесь находились пошивочно-ремонтные мастерские, рынок, магазины. Заготовительная контора принимала у населения шкуры животных, мочало, ягоды, грибы. В настоящее время на этой улице находятся: магазины, рынок. Улица Химзаводская и пер. Химзаводской находятся в районе «Заречья». В 1920-1930 годы место под строительство домов получали рабочие химзавода. Пионерская названа в честь первопроходцев, зачинателей какого-либо дела, проложивших новые пути в науке, технике, искусстве. На переулке Школьном находится территория средней образовательной школы. Комсомольская получила своё название в честь комсомольцев – молодёжной организации ВЛКСМ, которому в октябре 2018 г. исполнилось 100 лет. Леспромхозовская – самая молодая в посёлке. Строил пятиэтажные благоустроенные дома с выложенными рисунками отдел капитального строительства леспромхоза. Улица Гаражная ведёт нас к гаражам завода. Улицы, названные в честь праздников Первомайская названа в честь международного праздника трудящихся, дня солидарности рабочих всего мира, который отмечался 1 мая. В день Первомая трудящиеся Советского Союза выходили на демонстрации по всем городам и сёлам страны. Улица Победы названа в честь пятилетия Победы. Строительство улицы Юбилейной приурочили к 55-й годовщине Октябрьской революции. На ней расположены здание ветлечебницы и детская площадка. Олимпийская названа в честь летних олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980 году. Улица 40 лет Победы застраивалась в середине 1980-х годов. Улица 8 Марта носит название Международного женского дня. Природа в названиях улиц посёлка пер. Зелёный, пер. Залесный, улицы Лесная, Луговая, Залесная Улицы, названные по расположению Улицы Речная и Заречная расположились рядом с рекой Вахтан, а переулок Кугунерский – с речкой Кугунер. Улица Линейная своим названием обязана соседством с железной дорогой. Раньше на ней располагался вокзал. В настоящее время на ней находятся: магазины, предприятие по переработке древесины. Улица Мало-Вахтанская расположена в районе «Малого Вахтана» ( «Конного») Улица Восточная указывают месторасположение улицы по отношению к сторонам горизонта. События в названиях улиц Улицы Ю. Гагарина, В. Комарова рассказывают о достижениях в космонавтике. Много улиц в нашем посёлке, которые носят имена известных писателей и поэтов: ул.Гоголя, пер. Гоголя, ул. Горького, пер. Лермонтова, ул. Маяковского, ул. Некрасова ,ул. Островского, ул. Пушкина. Есть улицы, названные именами политических деятелей (ул. Свердлова, ул. Ленина,ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Фрунзе), героев (ул. Чапаева, ул. Л. Чайкиной, пер. Чайкиной, ул. Гастелло, ул. Говорова, ул. Гризодубовой, ул. Матросова, ул. Осипенко, ул. Расковой, ул. Чкалова, пер. Чкалова, ул. Стахановская), выдающихся учёных (ул.Ломоносова, ул. Семашко, пер. Семашко), в честь великих исторических событий: Октябрьская, Советская, Свободы, Пролетарская, Новая, Мира, пер. Советский, пер. Мира. Переименованные улицы Вокзальная – Комарова пер.Ленина – Перетягина Заводская – Филипповича пер. Банный – Коммунистический – пер. Коммунальный Сталина – Ломоносова Молотова – Труда – Рогожникова Берии – Свободы Жданова – Кодочигова Бусыгина – Мира Ворошилова – Заречная Зелёная – Мухачёва Карпова – Карповская Заключение «Знать о людях, именами которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её народ». Названия улиц несут в себе память поколений, память людей, чья жизнь была связана с посёлком. В их названиях отражается история не только малой родины и его жителей, но и история страны. Поэтому мы должны бережно хранить в памяти названия улиц, переулков, знать, какие события происходили, чьим именем названы улицы посёлка и передать это знание будущим поколениям. Литература 1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., Мир и образование, Оникс; 2011 г. – 736 с. 2. Город у дороги. – Нижний Новгород, «Нижполиграф», 1990. – 240 с.; ил. 16 с. 3. Вахтан /[Свободная энциклопедия – Википедия] / 4. Вахтан-посёлок / [Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»] 5. Cправочник. |

Бывший дом священника |

От Вахтана до Верховского – 18 километров. До образования посёлка Вахтан селение «Вахтанское строительство» вместе с Музей и Хмелевицами являлось центром нашего края. И многие сотни будущих вахтанцев имеют верховские корни...

Исторя Верховского просто уникальна.

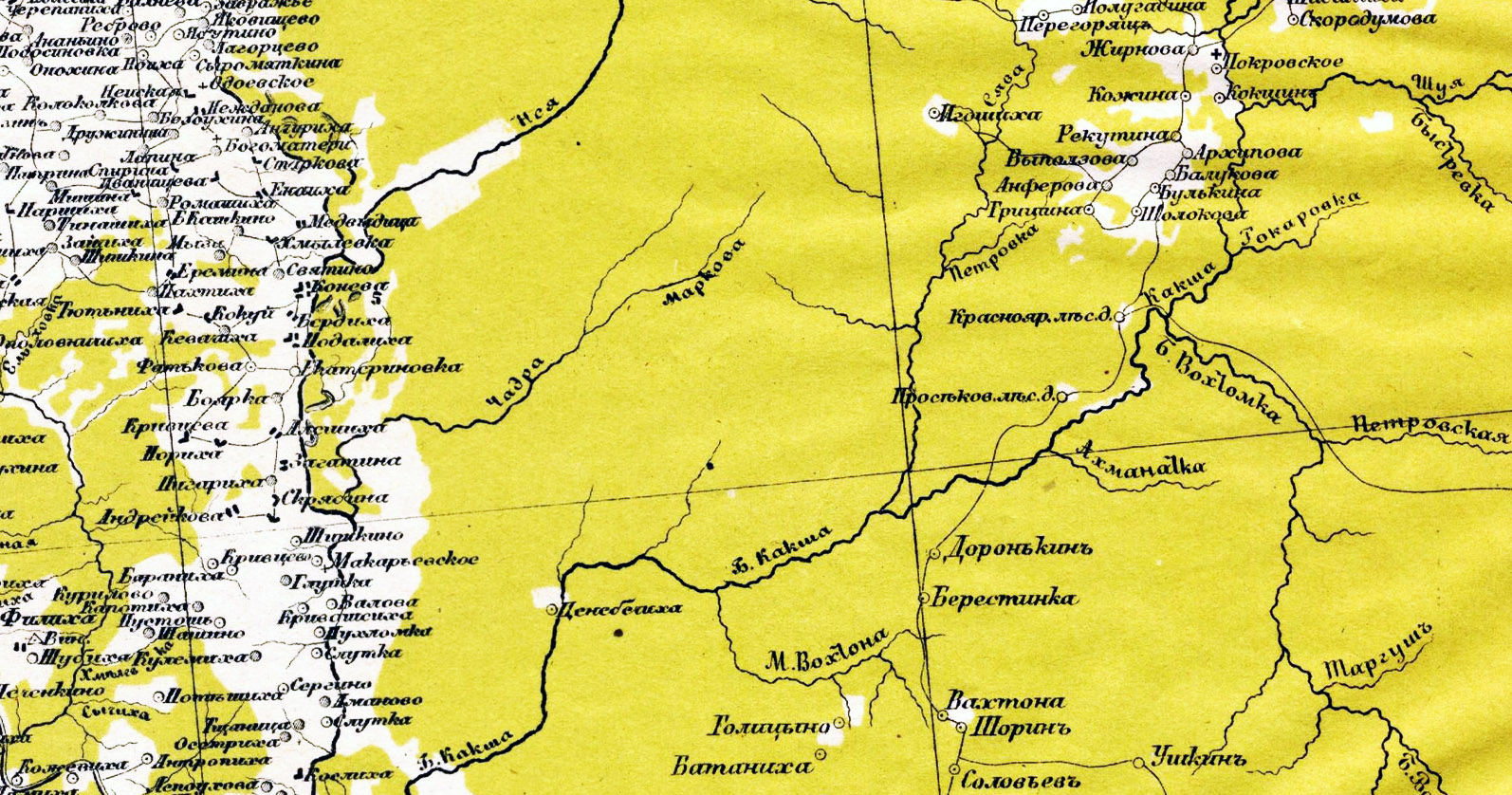

Двести лет назад на территории теперешнего Верховского сельского Совета Шахунского района стояли труднопроходимые заветлужские леса, которые чаще называли Заветлужской тайгой. Заселение этого края началось с тридцатых годов девятнадцатого столетия (по архивам Ветлужского уезда Костромской губернии). Поехали сюда малоземельные крестьяне из Поветлужских деревень и из деревень, расположенных в поречье реки Юмы Вятской губернии. Река Юма протекает с севера на юг по Свечинскому и Котельничскому районам Кировской области, пересекает две железные дороги, посёлок и станцию Ежиха, впадает в реку Пижму южнее села Катни Котельничского района. На территории Свечинского района есть село Юмаи и железнодорожная станция Юма. Юмаками называли всех выходцев из Вятской губернии.

Например, наша деревня Вахтана была населена ветлужцами и юмаками. Отец мой, Серышев Николай Петрович, родился в ветлужской деревне Большая Микриха. Со своим отцом, Петром Михайловичем, они приехали на починок Вахтана. А мать моя, Аграфена Дмитриевна, урожденная Лугинина, приехала в возрасте трёх лет с родителями в деревню Кузьминки из села Юма Свечинского района, то есть из юмаков.

После отмены крепостного права в 1861 году поднялась вторая волна переселения в эти края из тех же ветлужцев и юмаков (и была ещё третья волна переселения в предреволюционные, революционные и послереволюционные годы).

Словом, к концу девятнадцатого века в некогда таёжном заветлужско-верховском крае насчитывалось более сорока деревень, починков и хуторов: Солдатиха, Верховское, Левашово, Алексеевка, Стариковское, Вахтана, Борки, Малиновское, Ново-Шорино, Пашково, Горбуново, Батаниха, Барановское, Ромачинское, Лапушинское, Девятерики, Семёново, Алексеевка и так далее (в Лапушинском жили Павел Васильевич Журавлёв – фронтовик, бывший председатель колхоза, и его жена Павла Ивановна – А.Д.).

Весь этот новозаселенный край находился тогда в составе Костромской губернии и подчинялся Хмелевицкой волости Ветлужского уезда. До уездного города жители верховских и новошоринских деревень добирались просеками на подводах, запряженных лошадьми, и пешим ходом по тропам. Дорога шла через деревни Вахтана и Голицыно и выходила к реке Ветлуге. Через реку переправлялись на лодках и пароме к деревне Погорелка, от неё шли или ехали дальше в Ветлугу-город. Зимой от деревни Погорелка ходили и ездили до города прямо по льду реки.

Проехав длинные версты, на новых местах поселенцы от велика до мала впрягались в работу. Вырубали вековые деревья, корчевали пни, мелколесье и кустарники, освобождая таким образом землю для пашни. Люди закладывали и строили дома, всевозможные хозяйственные помещения. Постепенно образовывались большие и малые деревни, различные починки и хутора. Конечно, с самых первых дней приезда многих приходилось жить в землянках и шалашах, но всё терпели ради великой цели переселения на новые места, свежие земли.

После войны, в конце сорок седьмого года меня по болезни комиссовали, стали сказываться последствия военного ранения в голову, и отправили в отставку в звании капитана. Медицинские работники из Ленинградской военно-медицинской академии привезли меня к родителям в деревню Вахтана. В отчем краю постепенно стал поправляться и вскоре поднялся на ноги. Стал думать даже об учёбе и осуществил этот план. Тогда и понял, что значит отчий дом вместе с прекрасной сельской природой, с её холодноватой северной красотой.

Деревня наша Вахтана была самая большая на оба сельсовета – Новошоринский и Верховский. В ней в ста домах проживало тогда 537 человек. В здешнем колхозе «13 лет РККА» ежедневно выходило на колхозные работы до 260 человек. И внешне деревня была, как мне кажется, много лучше других. Она двумя улицами располагалась между речками Вахтана и Золотушка.

Улицы деревни вручную были оканавлены и всегда содержались в порядке. Их часто подметали, приводили в лучший вид деревенские парни и девушки. Возле каждого дома росли черемухи и рябины, клёны и калины, липы и дубки. Как правило, у каждого дома были яблони. За всеми насаждениями деревенские жители исправно ухаживали, потому весною деревца и кустарники благоухали всеми своими цветами, а осенью ветки их гнулись под тяжестью плодов и ягод.

В нашей деревне и во многих других, как Левашово, Шорино, Берестянка, Доронькино, Кузьминки, Солдатиха, Арбажское, вручную были выкопаны глубокие пруды, а берега их обсажены деревьями и кустарниками. В прудах водилась различная рыба, которой хватало всем жившим тут крестьянам, часто её распределяли даже по трудодням. В деревнях с прудами люди разводили уток, гусей и индюшек.

|

Техники никакой не было, а дороги между деревнями всегда находились в проезжем состоянии. Все это делали вручную обычными металлическими лопатами и дощаными носилками.

На своей малой родине тогда по-новому увидел красоту нашего верховского края и сполна насладился ею, стал выздоравливать. И не верю тому, как тут недавно одна областная газета написала, мол, в верховских местах земли холоднее других и ..малородимы, и что начинается тут какая-то критическая зона, за которой уже и лягушки не квакают. Все это, мягко говоря, досужее вранье, идущее от незнания местных условий, это и унижение здешнего населения. Насколько мне известно, севернее нас располагается Костромская земля, там и лягушки квакают по всей области. И выращивают костромичи хорошие урожаи на полях. К тому же на костромской земле учеными и практиками выведена высокоудойная порода крупного рогатого скота.

И верховская земля отзывчива на настоящий крестьянский труд и человеческую заботу о ней. Помнится, как до Великой Отечественной войны наши колхозы становились крепкими, а крестьяне – зажиточными. В деревнях этого края насчитывалось тогда 1015 крестьянских хозяйств. Они ежегодно помимо колхозов давали стране более 40 тонн мяса, 10 тонн топленого масла, 100 тысяч штук яиц, 100 тонн картофеля. 5 центнеров шерсти и многое другое. И того более давали государству колхозы.

Это была высшая точка развития нашего сельского хозяйства. Позднее всё стало хуже, ибо много людей не вернулось с войны. А те, которые вернулись, стали искать счастье не в деревне, а на стороне, в недальних посёлках Вахтан и Сява, где усиленно начала развиваться лесодобывающая и перерабатывающая промышленность. Людей туда требовалось много. Семьями отправлялись из деревень и в другие места страны, даже не очень близкие.

Когда от неумелого руководства районных органов и председателей сельхозартелей на местах во многих колхозах стало мало населения, тогда, в 1969 году, все 32 колхоза Верховского и Новошоринского сельсоветов и Сявского поссовета объединили в один совхоз «Верховский». Получилось так, что земли много, но вся она была далеко от центра, а техника наоборот была сосредоточена в центре. Конечно, всё это оказалось напрасным, деревни окончательно обезлюдели, безмозглый эксперимент провалился.

Не стало хватать на фермах доярок и телятниц, некому стало руководить бригадами. В результате с самыми богатыми покосами по Малой Какше у совхоза каждый год не хватало на зиму кормов. Животноводство, таким образом, как говорится, дошло до ручки. У совхоза перед государством появился огромный долг в 120 миллионов рублей.

Тут пришел черед демократическим экспериментам. После этого совхоз распался на семнадцать сельхозпредприятий, которые, как и прежде, не пашут и не сеют, а лишь проедают основные фонды. Поля зарастают лесом. В некоторых местах деревья достигают уже пятнадцатиметровой высоты (большими трудами поддерживает своё “фермерское” хозяйство Сергей Шаров – А.Д.).

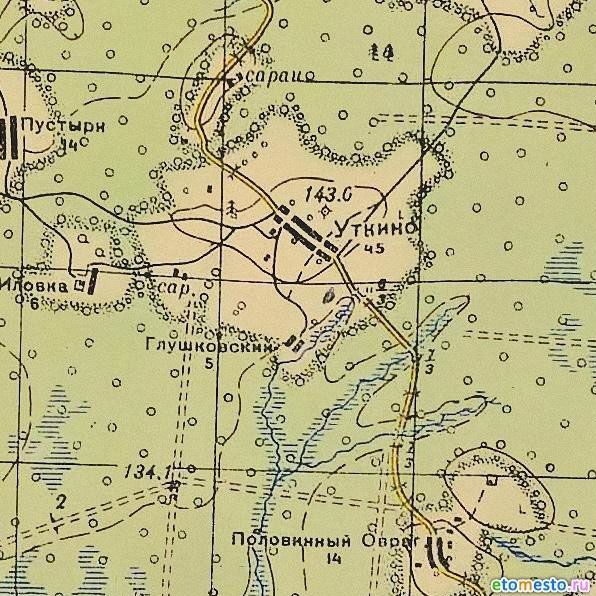

Если раньше тут насчитывалось более сорока деревень и восемнадцать хуторов, то теперь едва теплится жизнь в двух-трех деревнях, кроме центра бывшего совхоза, разумеется (на кордоне Таракановском охранял корабельные леса мой прапрадед Филипп Долинин. Здесь родился наш прадед Михаил, что с двоюродным братом Ефимом Долининым более 100 лет назад основали деревню Чертёж под Красногором. Жену Екатерину прадед Михаил взял из Уткино – починок Глушковский – примечания Александра Долинина).

Некому и не на чем вспахать землю в огородах, привезти дрова, отправить заболевшего человека в больницу.

Печально, но факт остается фактом – народ совсем покинул верховские земли. Часть его живёт в Вахтане и в Сяве, некоторые уехали в Шахунью, Нижний Новгород, другие города области и страны. Словом, большая часть верховско-шоринского крестьянства ушла со своих земель и теперь не выращивает хлеб даже для себя, а покупает его в магазине. Производители хлеба превратились в потребителей его.

Из архива Александра Голубева. Военные карты, 1942 г. |

Такие богатые земли, милые сердцу края остались без людей. Думается, дело тут всё же в душах человеческих, которые в своё время не получили поддержки, остались непонятыми, наедине воевали сами с собой. Стороной их обошла партийная и профсоюзная работа, об активизации которой в свое время так много говорилось всюду, но они от этого не стали по-людски близкими и родными. Вот и всплывают сегодня огрехи. Когда же теперь в эти места придут другие переселенцы и начнут открывать для себя красоту потерянного края?!

Селения исчезают, а память о людях остаётся.

Ветлужане и юмаки, несомненно, были сильные духом и смелые. Иначе не решились бы они ехать в лесную глухомань и обживать её. Дедов наших и прадедов нередко называли в народе «раменцами» или таежниками. Рассказывают, что девушки с поветлужских деревень боялись выходить замуж за верховских парней-богатырей.

Из переселенцев первой волны, вынесших на своих плечах непомерный труд первопроходцев, некоторые прожили по 90-100 лет и более. Скажем, в деревне Вахтана И.Е. Серышев умер на 107-м году, А.И. Воронин на сто первом, Н.П. Серышев – девяносто пятом, П.М. Щербаков – на девяносто восьмом, И.Т. Осокин из деревни Алексеевка – на 104-м году, И.Д. Скородумов из Голицыно – на девяносто седьмом.

|

Все переселенцы слыли умельцами. Каждый из них мастерски владел топором и сам себе строил дом и надворные постройки. Пилили себе тёс дольными пилами, изготавливали телеги и сани, колеса и дуги, сохи и плуги, всю сбрую для запряжки лошадей, ковали в кузницах подковы и гвозди. Поселенцев хорошо выручал лес. Из крепких вековых деревьев они строили жилища и всевозможные надворные постройки. Зимой жилища отапливались дровами, на что опять шёл лес. И всегда люди бережно относились к древесине, расходовали её как можно экономнее.

Леса и перелески содержались в чистоте, в них было как будто в парках, ничего не валялось, не лежал и не гнил валежник, как нынче это везде наблюдается. Хорошо в этом краю вели своё дело в лесу и охраняли вековые рощи и боры лесники и так называемые объездчики П.П. Щербаков, И.Д. Скородумов, М.А. Ватолин и М.И. Серышев.

Население большей частью было безграмотным. Как известно, после революции в нашей стране развернулась так называемая ликвидация безграмотности, сокращенно «ликбез». Тогда в деревнях в этом деле много поработали наши первые учительницы Ольга и Татьяна Зайцевы, Мария Долгих, Анастасия и Валентина Ковязины, Евгения Соколова и Евдокия Русакова.

Из наших мест вышли впоследствии многие известные люди. А.А. Тиховодов, работавший профессором в Нижнем Новгороде, родился в деревне Арбажское. Родом из деревни Уткино И.В. Шатов, работавший профессором в Москве, работниками Московского Кремля были М.В. Цветков (из деревни Вахтана) и В.И. Колеватых (из деревни Левашово). Кандидатами медицинских наук стали А.А. Соловьев (из деревни Соловьево) и М.С. Червоткин (из деревни Малое Шорино). Уроженец деревни Уткино Гаврил Глушков первым в нашем крае вступил в партию коммунистов. Был он также участником революции и гражданской войны. Звездой Героя Советского Союза отмечен за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны М.Ф. Кодочигов из деревни Муравьево. А уроженец деревни Лопатино Н.Н. Попов во время Великой Отечественной войны отмечен тремя орденами Славы.

Помню, как в наше время в школе колхозной молодежи (ШКМ) и Верховской избе – читальне висели скромные фотографические портреты Григория Сергеевича Ковязина. Он работал фельдшером в нашем крае. Появился он тут с семьёй где-то вскоре после начала Первой мировой войны 1914 года. Он построил себе жильё в селе Верховском и в Ветлужском уезде добился разрешения открыть в доме медицинский пункт. Больные пошли к нему валом. Он принимал их в любое время дня и ночи. Был специалистом широкого профиля, лечил болезни терапевтические, гинекологические и даже хирургические. Многие лекарства он приготавливал самостоятельно из различных трав и растений.

И не счесть, сколько крестьян Верховского и Екатерининского приходов спас он от смерти. Иногда на грани вымирания от головного и брюшного тифа, оспы, скарлатины, трахомы, туберкулеза находились целые крестьянские семьи. И Григорий Сергеевич спасал их, возвращал к трудовой деятельности. Сколько устных благодарностей получал фельдшер Ковязин от простого люда, потому что служил ему, как говорится, не за страх, а за совесть. Во многом ему помогала жена Авдотья Михеевна.

Своим детям – Анастасии, Валентине, Борису, Владимиру и Зинаиде – супруги Ковязины дали образование. И дети много потрудились для верховских мест, организовывая культурные мероприятия среди молодёжи и взрослых. Все они в свое время работали в качестве учителей, организовывали среди безграмотных школы. «Ликбез» они главным образом и проводили.

Известные ветлужские врачи Гусев и Сперанский настойчиво просили Г.С. Ковязина переехать в уездный город Ветлугу и там начать практиковать. Однако Григорий Сергеевич не согласился и до конца дней своих работал в селе Верховском.

Ещё один любопытный штрих из истории села Верховское.

В 1882 году сюда приехал немецкий барон Курт Вольгер. С помощью крестьян он расчистил в селе большую площадь в верховье реки Золотушки, между селом и деревней Солдатиха, и построил себе имение и химический завод по изготовлению древесного спирта, порошка, угля и парового дегтя. Сырьем служила берёза.

Всю продукцию немец отправлял в Германию через город Ветлугу и железнодорожную станцию Шарья. Когда в 1914 году с немецкой стороны против России была развязана война, Вольгеру предложено было оставить места в Верховском и выехать из страны.

Когда в селе деревянная церковь сгорела, Вольгер на свои деньги построил новую. Эта церковь, которой исполняется уже 120 лет, и сегодня жива в селе. Правда, в ней с 1936 года нет священника и не справляются молельные служения. Сейчас в этой церкви совхозный клуб, который не привлекает людей ни работой своей, ни оформлением.

Михаил Серышев

|