|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фрагменты книги «Акционерное общество корпорация «Московский институт теплотехники». 70 лет (1946-2016)». Здесь представлена только та часть книги, которая посвящена ракетному комплексу «Темп-2С». Поскольку книга представляет собой юбилейный буклет, не стоит надеятся найти здесь что-то совсем уж новое и неизвестное, но ряд воспоминаний участников достаточно интересны. Вот только много вопросов возникает к иллюстрациям, посвященным самому ракетному комплексу «Темп-2С» — ни одна из представленных иллюстраций не является аутентичной. Все они являются попыткой восстановить облик комплекса, реальных фотографий или схем которого в открытых источниках обнаружить пока не удалось. И дело не в том, что иллюстрации не аутентичны, а в том, что по тексту это не оговорено. |

В.И. Никишаев |

В январе 1967 года я пришёл работать в МИТ. Взяли меня на должность старшего инженера в СТБ-5 — технологическое подразделение, потом оно стало называться 7-м отделением. И в апреле того же года был командирован на завод в г. Воткинск в составе так называемой «бригады быстрого реагирования» ББР. Приехало нас человек 30. Выполнив основную задачу, мои коллеги уехали в Москву, а меня оставили: необходимо было разобраться с возникшей проблемой исключить выгорание вкладыша соплового тракта изделия 9М76. И мне, как молодому специалисту, было оказано такое доверие самостоятельно решать сложный технический вопрос. Свою задачу я выполнил, и прогаров в дальнейшем не было. Так и пошло-поехало.

Меня перевели на тематику, связанную со сборкой изделий и ДУ, снаряжённых твёрдым топливом, и их отработкой.

Пришлось участвовать в монтаже сборочных и испытательных стендов в обеспечении сборки и ОСП ДУ в институте «Геодезия».

Кроме того, в институте «Геодезия» с участием их представителя Н. С. Нескоблина были установлены сборочное оборудование и стенд разработки завода «Баррикады», на котором собрана целая серия из шести ракет «Темп-2С» и отправлена для лётных испытаний на полигон Плесецк. Изготовление матчасти, сухая сборка и контрольные испытания этих ракет проводились в ОП МИТа в три смены.

Затем изготовление изделия передали на Воткинский завод, где пришлось участвовать в подготовке серийного производства с оснащением рабочих мест по всему технологическому циклу изготовления и испытаний по уже отработанной в НИИ «Геодезия» технологии.

В Воткинск мы ездили достаточно большой бригадой, на первой сборке присутствовали специалисты всех отделений МИТа. Для завода это было первое такое изделие — стратегическая ракета. Работали сутками, не выходя из цеха. Нас там прямо и кормили. Раскладушки стояли в заводских помещениях. Но так было на первом этапе. Потом, в конце 1970-х годов, полегче стало: условия работы и быта постепенно улучшались.

(В. И. Никишаев)

Важнейшими итогами этого этапа развития института явились: накопление опыта создания больших систем; возникновение новой науки — твердотопливного ракетостроения; завершение этапа формирования коллектива по специализированным направлениям; организация лабораторно-производственной базы; формирование кооперации мощных КБ, НИИ, заводов нескольких отраслей, возглавляемой МИТом; освоение крупной промышленной базы и её специализация |

Формирование комплексного и системного подхода

к решению новых больших задач

![]()

В 1965 году НИИ-1 взялся за проектирование первого для института стратегического подвижного ракетного комплекса «Темп-С2М». По результатам первых проработок стартовый вес трехступенчатой ракеты с обеспечением заданных характеристик составлял 32 тонны. Длина ракеты достигала 19 м, её максимальный диаметр корпуса — 1,8 м. Ракета несла моноблочную головную часть на межконтинентальную дальность. Она была снабжена газовыми и аэродинамическими решётчатыми рулями и аэродинамическими решётчатыми стабилизаторами. Ракета должна была находиться в транспортнопусковом контейнере, из которого могла стартовать с помощью порохового аккумулятора давления.

Первоначально для самоходной пусковой установки комплекса в СКБ МАЗ разрабатывалось пятиосное колёсное шасси МАЗ-547 на базе семейства тяжёлых колёсных тягачей МАЗ-535. МАЗ-543 и МАЗ-537. В 1965 году ВНИИ-100 (ВНИИтрансмаш) по заданию НИИ-1 совместно с другими организациями Министерства обороной промышленности прорабатывал несколько вариантов гусеничных шасси СПУ для комплекса «Темп-С2М» на базе различных образцов бронетехники. Для проведения работ, связанных с отработкой РК. первоначально для экономии времени было рекомендовано создать макетный образец СПУ на базе двухгусеничного «объекта 821».

|

|

|

|

|

| Р. Ш. Малкин | В. И. Аверичев | О. М. Егоров | Ю. С. Васильев |

Непростым оказался и выбор разработчика аппаратуры системы управления. Основные приборные фирмы оказались в системе Минобщемаша, что стало для МИДа серьёзной проблемой. Институт испытывал определённое противодействие со стороны Министерства общего машиностроения и некоторых его организаций, отстаивавших свои ведомственные интересы.

Часть работ по созданию СУ проводилась специалистами МИТ: первоначально крайне ограниченным кругом лиц. входивших в группу Г. К. Хромова. В последующем на базе этой группы в составе разрабатывающего собственно ракету отделения 1 был сформирован проектный сектор во главе с Г. К. Хромовым, а затем — Ю. В. Иерусалимским, преобразованный в 1971 году в отдел по проектированию управляемых твердотопливных баллистических ракет, сыгравший немаловажную роль в развёртывании и проведении основных работ института по созданию СУ. Школу этого сектора, а затем отдела прошёл целый ряд сотрудников, впоследствии блестяще проявивших себя на руководящих постах в институте. В их числе заместители генерального конструктора Л. С. Соломонов, А. К. Виноградов, А. П. Сухадольский, заместители начальника отделения 1 О. М. Егоров и Ю. Н. Жирухин и многие другие. В течение 38 лет головной проектный отдел бессменно возглавлял кандидат технических наук, старший научный сотрудник Ю. С. Васильев, опиравшийся на устойчивое кадровое ядро отдела, своих заместителей — блестящего теоретика Ю. М. Николаева и замечательного конструктора С. А. Кошкина, ведущих специалистов в области проектирования ракет Г. П. Ковтуна. Б. Б. Гречишникова, И. Е. Щенникова. В. А. Антипова. Р. Д. Ангельского. А. Л. Гайдукова, А. С. Солодова.

Николай Михайлович Нефёдов |

В МИТе с 1951 года. Заместитель главного конструктора и начальник отделения в 1960-1970-е гг.. в 1980-1990-х гг. — первый заместитель начальника отделения. Руководитель работ в области создания ракет и изделий ракетной техники. Лауреат Ленинской премии СССР. Имел 92 авторских свидетельства на изобретения, из них 48 внедрены в разработанные изделия. Заслуженный изобретатель РСФСР.

|

Александр Петрович Суходольский |

В МИТе с 1972 года. Прошёл путь от инженера до заместителя генерального директора АО «Корпорация «МИТ». Имеет более 20 авторских свидетельств, свыше 20 опубликованных научно-технических трудов и статей. Заслуженный конструктор РФ, к. т. н., действительный член Международной Академии информатизации.

|

На базе специалистов этого отдела были сформированы подразделения, занимавшиеся разработкой боевого оснащения в отделах, руководимых Ю. В. Иерусалимским (затем — Ю. С. Соломоновым) и Н. А. Медведковым, а также вопросами обеспечения стойкости конструкции ракеты к воздействию различных поражающих факторов (О. Е. Шураев, А. Ю. Первов). В этих отделах трудились и работают в настоящее время немало авторитетных авторитетных специалистов: Б. А. Балакирев, В. В. Холодов, А. Е. Шиповских, В. С. Гундобин, Г. А. Васильев, С. С. Ионов, А. В. Кабанович, О. Ю. Шкатов, А. Н. Сибирцев и др.

Непосредственной детальной конструкторской проработкой ракеты и ее корпусных элементов в 1960-е годы был занят отдел, руководимый Е. А. Лангом, затем — Н. М. Нефёдовым. Из него также вышло несколько конструкторских подразделений отделения 1, руководимых К. Н. Смирновым (позже — В. И. Аверичевым, затем — И. В. Митрофановым, а ныне — В. А. Шанаевым), Г. М. Болотиным, А. И. Тарасовым, А. А. Ганьшиным (затем К. А. Синягиным, А. В. Карпенко, ныне — В. В. Захаровым).

Трудно перечислить всех неутомимых тружеников, внёсших вклад в реализацию идей главного конструктора А. Д. Надирадзе. Назовём лишь некоторых из них: Б. Н. Гайворов, В. Н. Жидков, В. С. Симонов, Н. Г. Годунов, А. И. Моисеев, В. М. Ефимов, О. А. Галкин, А. Г. Корчажинский. На протяжении многих десятилетий расчётно-теоретическим службами руководил видный организатор и учёный Г. А. Шеповалов.

В отделении 1 сосредоточилось большинство институтских теоретиков. На протяжении многих десятилетий прочнистами и тепловиками руководил И. С. Малютин, аэродинамики — А. И. Голицын (затем М. Ф. Тарасов), баллистиками — Р. Ш. Малкин (затем В. А. Александров), динамиками — Г. Ф. Король). В своей деятельности они опирались на специалистов высокой квалификации — П. П. Сергиенко, А. А. Багдасаряна, И. А. Владимирскую, Т. Н. Якубову, М. А. Иванову, М. Н. Яковлеву, Г. Г. Мордвинцева, А. И. Хацко, З. Н. Квитко, А. А. Фоменко, В. Ф. Кравца, Е. И. Фокину, В. В. Хрусталёва, М. Н. Яковлеву, О. К. Кубышкину, Н. И. Мокшина, А. И. Шавырина, А. В. Станкевича, З. Е. Плиеву, А. Г. Лутченкова, Ю. Л. Карасева, В. Н. Корнеева, С. П. Гетмана и многих других.

В деятельности подразделений, руководимых Е. И. Пруссом и О. В. Кузнецовым, теория оказалась слита с экспериментом: помимо расчётных работ, на них всегда лежала стендовая отработка элементов ракет. Вопросы точности и управляемости ракеты чётко решались отделами отделения 2 во главе с В. Б. Брейманом и Л. М. Перфильевым.

В период работ по комплексу «Темп-2С» в структуре института было сформировано подразделение, которое, по-видимому, впервые в практике отечественной оборонной проышленности было призвано решать задачи комплексно, опираясь на системный подход в создании больших технических систем, каковыми являются стратегические ракетные комплексы с учётом из развития в течение всего жизненного цикла. |

Стратегический подвижный ракетный комплекс

«Темп-2С»

![]()

С 1965 г. разработка проекта «Темп-С2М» была продолжена под шифром «Темп-2С». Министр МОП С. А. Зверев 1 октября 1965 г. обратился в ЦК КПСС с докладом о начале разработки и с предложением о создании межконтинентальной ракеты «Темп-2С» (к этому времени ракета уже обрела окончательное наименование). Эти предложения были положены в основу Постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 6 марта 1966 г. №185-60, по которому была задана разработка эскизных проектов ракеты «Темп-2С» (головная организация — МИТ).

Эскизный проект «Темп-2С» был рассмотрен на заседании межведомственной экспертной комиссии, состоявшемся на территории МИТа в конструкторско-административном корпусе в так называемой «школе». В целом деятельность института по заданной тематике получила одобрение, и было решено продолжить работы по программе «Темп-2С». В дальнейшем Комиссия по военно-промышленным вопросам (ВПК) своим решением от 17 июля 1967 г. №156 уточнила требования к ракете, в результате чего в конце 1967 г. в институте были подготовлены дополнения к эскизному проекту.

По результатам рассмотрения эскизного проекта и дополнения к нему, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 мая 1968 г. №374-142 коллективу института была задана разработка рабочего проекта твердотопливной ракеты и подвижного грунтового комплекса в двух вариантах комплектации пусковых установок — на колёсном и гусеничном шасси. При этом вес пусковых установок ограничивался 60 и 70 тоннами для гусеничного и колёсного вариантов соответственно.

|

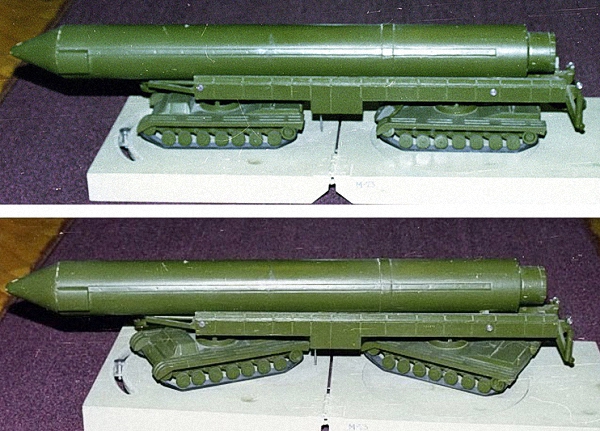

Модель ракетного комплекса «Темп-2С» с сочленённой гусеничной СПУ с ракетой 15Ж42 |

Взвесив все «за» и «против», руководство МИТа отвергло проекты гусеничных СПУ, хотя изначально именно на танковых шасси предполагалось базировать варианты мобильных комплексов. Один из эпизодов такого выбора вспоминает заместитель генерального конструктора Л. С. Соломонов:

— Во время одной из командировок в Капустин Яр для пуска «Темп-С» на совещании главных конструкторов в связи с работами по комплексу «Темп-2С» А. Д. Надирадзе, которому показали испытывавшуюся там гусеничную пусковую установку ракетного комплекса средней дальности 8К96, попросил меня «покататься» на ней и оценить возможность использования гусеничной танковой базы для транспортирования ракеты «Темп-2С».

Я никогда в жизни не ездил на гусеничных шасси, а вот в минские шасси и 4 и 5-осные был буквально влюблён: настолько они двигались плавно, без вибраций, были очень манёвренными, несмотря на большие размеры.

И вот, по договоренности с командованием полигона, я — в гусеничной пусковой установке участвую в марше по гладкой степи. И если относительно поперечной оси агрегат раскачивался довольно плавно, то относительно продольной оси, уровень вибрации был таков, что я едва вытерпел часовую поездку.

По окончании марша доложил о своих ощущениях Л. Д. Надирадзе и высказался решительно в пользу колёсной балы. Директор согласился. Больше этот вопрос не возникал.

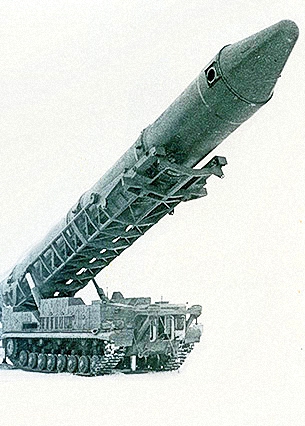

Ракетный комплекс «Темп-2С» с гусеничной СПУ |

Кадры из кинохроники испытаний ракетного комплекса «Темп-2С» с сочленённой гусеничной СПУ |

В период работы над созданием комплекса «Темп-2С» Московский институт теплотехники был определён головным по разработке и производству подвижных ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет на твёрдом топливе. |

ОСВОЕНИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ ТЕМАТИКИ

![]()

Ю. М. Николаев |

В середине 1960-х годов наш отдел начал заниматься двухступенчатой твердотопливной ракетой «Темп-2С». Я делал чертежи для этого комплекса. Для меня это было своего рода учёбой, т. к. в МВТУ мы проходили в основном жидкостные ракеты. А твердотопливная баллистика очень отличается от жидкостной, хотя в принципе существуют и общие характеристики — например, в том и другом типе ракет идёт химическая реакция под названием «горение». Но состав у них разный. Пришлось много нового осваивать, когда появились большие серьёзные двигатели.

Поначалу я не попал в раздел работы по проектированию, хотя мне это было интересно. А потом стал присоединяться к проектировщикам, например, когда мне поручили посчитать, что мы теряем, если делаем одинаковые двигатели для 1 и 2-й ступеней ракеты. Обычно двигатель для 1-й ступени больше по весу, чем для 2-й. Вот я и начал осваивать основы проектирования: пришлось сделать новый проект и посчитать, насколько ракета лучше по лётно-техническим характеристикам. В результате пришли к естественному, разумному выводу: конечно, разные ступени дают больший прирост дальности, чем одинаковые ступени. Вопрос был только в том, насколько. Посчитали по-моему, выходило процентов на 10. В общем, всё это было впервые, многие процессы были ещё на бумаге, в цифрах. Предстояла большая работа по воплощению идеи создания ракет на твёрдом топливе в натуральном виде.

(Ю. М. Николаев)

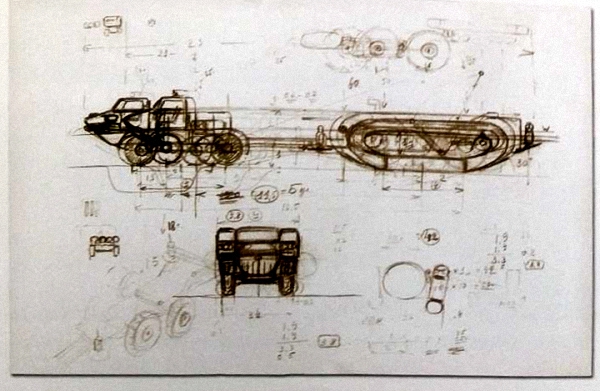

Эскизы тягачей для ракетного комплекса, сделанные рукой главного конструктора МИТ А. Д. Надирадзе |

Главный конструктор СКБ Минского автозавода Б. Л. Шапошник |

Выбор был сделан в пользу КБ спецпроизводства колёсных тягачей Минского автозавода. На основе проекта этого КБ (главный конструктор Б. Л. Шапошник) было создано пятиосное, а затем шестиосное колёсное шасси МАЗ-547, способное по бездорожью транспортировать груз заданной массы. В конце 1968 г. — начале 1969 г. было выпушено второе дополнение к эскизному проекту. При реализации представленных в нём технических решений стартовая масса ракеты увеличилась до 40,5 тонн, а пусковая установка обрела шестую ось (модернизированное шасси получило наименование МАЗ-547А).

Шестиосное колёсное шасси МАЗ-547 для ракетного комплекса «Темп-2С» |

||

|