|

|

|

|

|

|

|

|

324 ракетный полк

Москва, 2016 Наш адрес: ruzhany@narod.ru

|

{64}

{65}

Ермак Станислав Николаевич получил генеральское звание, он командовал нашей дивизией, позже был назначен начальником штаба Читинской армии, начальником штаба Военно-космических сил. Генерал-лейтенант в отставке.

Пятый командир полка был в этой должности непродолжительное время. В памяти однополчан многих свидетельств о нём не осталось. Будем благодарны, если кто-то поможет нам в этом. {66}

{67}

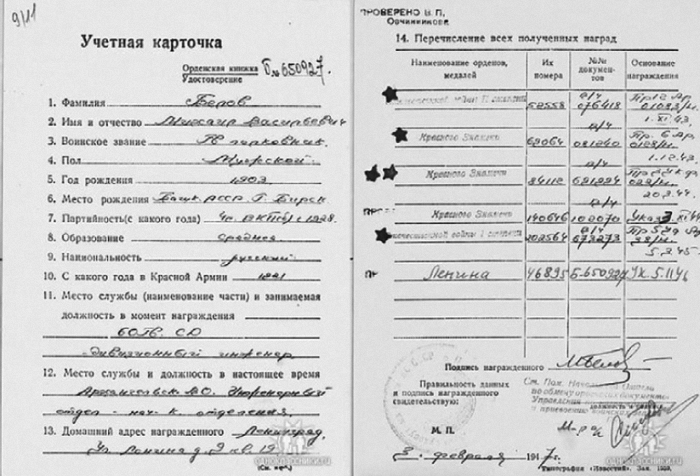

Он командовал полком с 1977 по 1985 год. Любимец всего личного состава. Когда прощался с Боевым Знаменем полка перед отправкой к новому месту службы (на базу в Вязёмы Московской области), солдаты и сержанты, прапорщики, служащие и офицеры не стыдились слёз. Его называли Батей. Константин Васильевич проявил себя авторитетным командиром, потрясающим душевным человеком. Он был самым уважаемым человеком среди всех командиров. В 2009 году его не стало.

{68}

{69}

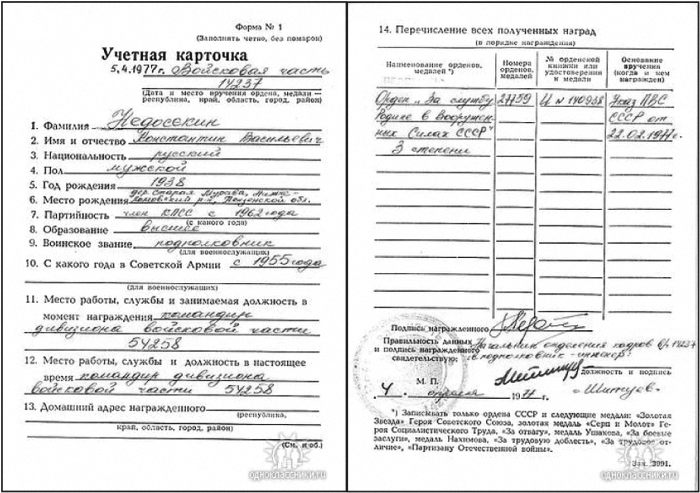

Родился 3 августа 1953 года. Окончил Рижское высшее командно-инженерное училище в 1975 году, в 1987 - Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского с отличием. В Ракетных войсках проходил службу на должностях: начальник отделения, заместитель командира батареи, командир батареи, заместитель командира и командир ракетного дивизиона. С июля 1987 года начальник штаба полка, командир полка, заместитель командира 33-й ракетной дивизии. С ноября 1994 года командир Татищевской ракетной дивизии, с сентября 1997 года начальник штаба Владимирской ракетной армии, с мая 2000 года по ноябрь 2001 года - командующий 53-й ракетной армией. Под руководством командующего в соответствии с Планом реформирования РВСН в войсках армии начинает проводиться комплекс организационно-штатных и ликвидационных мероприятий в 4-й ракетной дивизии (пгт Дровяная). Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «»За военные заслуги. Генерал-майор, командующий 53 РА с 30.05.2000 по 6.11.2001. Ему выпала участь расформировывать полк. Леонид Евгеньевич Синякович стал генерал-майором, командовал Тейковской дивизией, был начальником штаба Владимирской армии, командовал Читинской ракетной армией. После досрочного увольнения в 2001 году трагически погиб в автокатастрофе 24 сентября 2004 года. Похоронен во Владимире. {70}

{71}

{72}

{73}

{74}

{75}

{76}

{77}

{78}

|

|

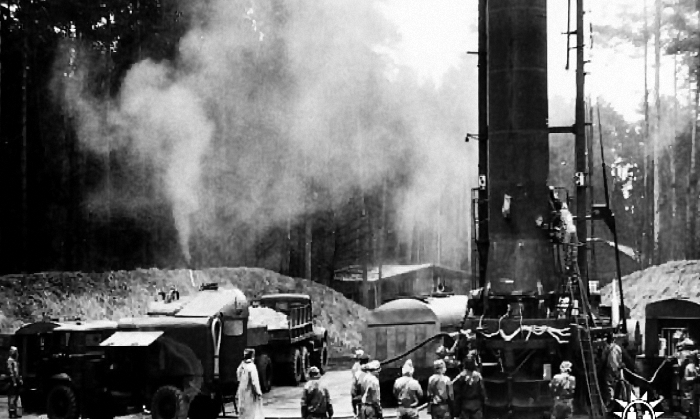

По постановлению Совета Министров СССР от 13 февраля 1953 года конструкторскому отделу завода №586 была поручена разработка эскизного проекта ракеты средней дальности Р-12 (8К63). 13 августа 1955 года вышло Постановление СМ СССР «О создании и изготовлении ракет Р-12». В октябре 1955 года был выпущен эскизный проект. Ракета предназначалась для поражения площадных целей (площадью около 100 км). В марте 1957 года в НИИ-229 (г. Загорск) были успешно проведены стендовые огневые испытания ракеты Р-12. 22 июня 1957 года проведен новый пуск ракеты на ГЦП №4 (Капустин Яр) с наземного пускового стола. В октябре 1958 года началось серийное производство ракет, а 27 декабря 1958 года завершены летные испытания. Несмотря на то, что ракеты Р-12 размещались при хранении в арочных бетонных сооружениях , сам стартовый комплекс из-за обилия обслуживающей техники (куда входили автомобили-транспортеры, тягачи, заправщики, командные пункты, узлы связи и т.п.) представлял собой уязвимую мишень. Необходимо было разработать новый способ базирования – шахтную пусковую установку (ШПУ). {80} 30 мая 1960 г. вышло Постановление СМ СССР о разработке боевой ШПУ «Двина» для ракеты Р-12. После проведения ряда усовершенствований (модернизации системы управления и снятия аэродинамических обтекателей стабилизаторов) 30 декабря 1961г. был проведен первый пуск модернизированной ракеты, получившей обозначение Р-12У (8К63У). Ее испытания продолжались до октября 1963 г. Первые боевые шахты для Р-12У были построены к 1 января 1963 г. в Плунге (Прибалтика), а 5 января 1964г. боевой ракетный комплекс с ракетой Р-12У был принят на вооружение РВСН. Впервые ракета Р-12 открыта продемонстрирована на военном параде в Москве 1961 году. После принятия на вооружение ракетного комплекса с ракетой Р-12 началось массовое строительство военных городков и стартовых позиций. К 1965 году было развернуто 608 пусковых установок для ракет Р-12 и Р-12У. С появлением этих ракет СССР получил возможность наносить ядерные удары оперативного характера независимо от стратегических сил дальнего действия. На базе ракет Р-12 в 1962 году разработаны космические ракеты-носители серии «Космос» (11К63). На западе ракета получила обозначение SS-4 «Sandal». К 1987 году оставалось 149 ракет типа Р-12 подлежащих ликвидации по договору РСМД. Последняя ракета была уничтожена 23 мая 1990 года на базе ликвидации ракетной техники «Лесная» в Брестской области.

|

|

Майор в отставке Владимир Тесленко:

– Время всё дальше отдаляет нас от событий по подготовке и вводу боевых расчётов нашего полка к несению боевого дежурства. Всё {81} меньше остаётся ветеранов полка, которые принимали участие в первых пусках. Первым боевым расчетом, допущенным к самостоятельной работе по подготовке нашей ракеты к пуску, была 1-я стартовая батарея. Личный состав батареи проходил подготовку к боевой работе в полку, находящемся в первой ракетной дивизии – в г. Гвардейске Калининградской области. В ноябре 1960 года было получено распоряжение отправить 1-й боевой расчёт на полигон Капустин Яр. На заводах шел серийный выпуск ракет 8К63. Из каждой серии – примерно одну из 20 ракет отправляли на полигон для проверки их качества и проведения пусков. Боевой расчёт и вспомогательные службы следовали на полигон без штатной техники обычным пассажирским поездом. Пересадка на поезд к месту назначения была в Москве. Во время нахождения в столице у нас появилось время для прогулки по городу. Мы решили побывать на Красной площади и посетить мавзолей Ленина – Сталина. Очередь в мавзолей выстроилась маленькая, и мы туда попали. По прибытию на полигон расположились в палатках. Казарм там ещё не существовало. Время уже выдалось холодное - глубокая осень. В палатках стояли печки-буржуйки. Боевой расчёт принял штатную технику у полигона. Проходили занятия теоретические и практические. Инструкторская группа полигона проверила качество подготовки расчёта и допустила к проведению пусков. Наступил конец года, и нам предстояло провести сразу два пуска ракет. Пуски назначили на 19 и 20 декабря. Оба прошли успешно. На пусках присутствовали командир полка полковник Бондаренко Иван Назарович и главный инженер полка капитан Чубаев Игорь Алексеевич. Батареей командовал капитан Липатов Иван Петрович. Начальником 1-го отделения был Михайлов Юрий Иванович (Большой; в полку позже появился ещё один Михайлов, Юрий Иванович, его величали Маленьким). Дочери Михайлова Большого и Михайлова Маленького у меня в друзьях. Они могут прочитать эту историю. В 1-м отделении по штату был техник по наводке ракеты лейтенант Голяко. Позже расчётом наводки командовали сержанты. Начальником 2-го отделения являлся Николай Набатов. Начальником 3-го электроогневого отделения стал старший лейтенант Ордынцев Владимир Григорьевич, выпускник академии им. Дзержинского. Ордынцев сделал военную карьеру в полку – от начальника отделения до заместителя командира полка по {82} ракетному вооружению. Уволился он в 1980 году. Я – в 1981-м. В августе 2011 года после болезни на 76-м году он ушёл из жизни. Старшим оператором машины подготовки являлся лейтенант Целуйко Иван Арсентьевич. Он в 1959 году закончил Ростовское ракетное училище. В 3-м отделении существовала офицерская должность старшего техника борта, которую исполнял старший лейтенант Георгий Заводнов. Старшим оператором НКС назначили лейтенанта Алексея Карнаухова. Заправщики ракетным топливом тогда не входили в состав батареи , а были в отдельном подразделении. С нами во время подготовки и проведения пусков находился командир 1-го ракетного дивизиона подполковник Катарев. Меня назначили начальником 3-го отделения 3-й батареи. На этих пусках я числился стажёроми выполнял роль коменданта пусковой площадки. В мои обязанности входил контроль за эвакуацией личного состава со стартовой позиции. Со старта я уходил последним. Техника эвакуировалась за 2 километра от старта. На территории пусковой площадки находился бункер, в котором стоял пульт пуска. Оттуда командир батареи производил пуск. За пуском ракеты из бункера наблюдали через перископы руководитель пуска и командир полка. Я и ещё два – три человека из команды наблюдали за пуском из окопа на расстоянии около 200 метров от пускового стола. Зрелище впечатляющее! Столб пламени из двигателя – и ракета медленно отрывается от пускового стола. В хорошую ясную погоду наблюдается полёт ракеты до тех пор, пока она не скроется из виду. После проведения пусков мы сдали боевую технику полигонной команде и убыли в расположение полка в Укмерге. Я в составе дивизиона и в составе боевого расчета был ещё несколько раз на полигоне. Последний раз – в июле 1968 -го года в составе 2 стартовой батареи под командованием майора Кузминского Эраста Аполинариевича. Я командовал 3-м отделением. От пускового стола я уходил последним. После эвакуации всей техники и личного состава подавал команду старшему оператору на включение тумблера ББ(бортовые батареи). Прослушивал срабатывание электроклапана ВУ-6 на ПЩС, через который воздух подавался в бортовые батареи. Ракета переходила на бортовое питание. Я уходил в бункер, откуда производился пуск. На пуске присутствовал командир полка Ярослав Александрович Матвеев. Пуск провели успешно. Батарея получила отличную оценку. Вот {83} такие мои воспоминания о пусках ракет на полигоне. … В 1989 году наш полк расформировали в соответствии с Договором о РСМД. Но никогда мы не забудем ракетную службу, однополчан, разбросанных по свету, и тех, кого уже нет с нами: Ярослава Матвеева, Константина Недосекина, Василия Жовтого, Леонида Синяковича, замполита ртб Владимира Яблокова, командира 1-го дивизиона Александра Тишенко, Ивана Целуйко, Юрия Михайлова, Владимира Пироженко, Глеба Бондаренко, Александра Ерёмина, Николая Зинчука, В.Постового, Игоря Крутя, Александра Пономарёва, Анатолия Сильченко, Владимира Весёлкина, Сергея Дзюндзяка, Игоря Ветрова, замполита группы регламента Олега Петровского… Военная служба сближает людей, делает их почти родными. Вспоминается только хорошее, и мы с вами – часть этого хорошего.

Подполковник Вольдемар Шляев и майор Владимир Тесленко. На учениях. |

{84}

|

Капитан Владимир Тесленко с солдатами. 1967 г. |

{85}

Идёт заправка ракеты Р-12 |

Э. Ермаков с расчётом дизелистов. 1980-е |

{86}

|

Укмерге ́ (лит. Ukmergė, белор. Вількамір́ , польск. Wiłkomierz, рус. Вилькомир́ , Вилкомир́ ) — город в центральной части Литвы, административный центр Укмергского района. Расположен на реке Швянтойи, в 36 км от Йонавы. Здесь развито машиностроение, работают мебельный комбинат, льнозавод, молокозавод, швейная фабрика и другие. В 1857 году из 6770 жителей было: православных – 323 (4,8%), раскольников — 191 (2,8 %), католиков — 1843 (27,2%), иуде ев – 4365 (64,5%). Согласно переписи 1897 года из 13 532 жителей своим родным языком считали: 7277 (53,8 %) — еврейский (идиш), 2781 (20,6%) — польский, 2078 (15,4 %) — русский, 839 (6,2%) – литовский. В 1990 году в Укмерге насчитывалось около 31 тыс. жителей. Любопытно название города. Оно встречается в вариантах Vilkenberge (1336), Vielkemirgen (1366), Wilkenmerge (1385), у Вилкомири (1475), у Вилькомири (1488).

Точного объяснения, почему в славянских (русских и польских) вариантах названия выпадает -г-, не найдено, поэтому возможен вариант редуцирования -г- при заимствовании из славянского языка названия, связанного с одним из племён полабских славян — {87} вильцев. Напрашивающаяся этимология Vilkmerge «волчья девка» порождала романтические легенды, якобы объясняющие происхождение названия. Герб вместе с городскими правами дарованы королём Станиславом Августом Понятовским в 1792 году. Изображает раскрытую книгу с розой и красным тельцом, встающий из развалин дом, и символическое сердце.

…История города древняя. Он известен с XIII века, однако основание города приписывалось легендарному Довспрунгу (якобы прибывшему из Рима в Литву в 924 году вместе с Палемоном) и относилось к X веку. На горе, получившей позже название Замковой, находился замок для защиты города, на который неоднократно производились нападения Ордена меченосцев, начиная с XIII века. По словам летописца, в одном из сражений пало 10 000 меченосцев, причём был взят в плен король Корибут, которого они поддерживали. Во времена Польши был местом дворянских собраний и сеймиков ,и в нём находились земский и городской суды. Городские привилегии и магдебургское право городу даровал Сигизмунд I. C 1566 года — центр повета. В 1711 году во время Северной войны город был разграблен шведами. В 1797 году стал уездным городом Виленского наместничества, в том же году — Литовской губернии, а в 1842 году – Ковенской. В 1918 году город был оккупирован Литвой, в 1919 год в него вошла Красная Армия. В 1920 году город пытались захватить польские войска, но после нескольких стычек был заключён договор, установивший границу между странами. Вилькомир остался под литовской оккупацией. В 19 веке город из-за своего приречного положения имел довольно важное торговое значение, хотя проведение Либавской железной дороги повредило ему. Городу принадлежали 2389 десятин земли; годовой доход и расход колебался между 14 и 20 тыс. тогдашних рублей. 29 июня ежегодно проходила ярмарка. В 1889 году жителей было 16 559 чел. (8898 мужского пола и 7661 женского); в том числе: духовного звания — 15, дворян — 166, купцов и граждан – 92, мещан — 14 633, военных — 1653. По вероисповеданию жители распределялись так: иудеи — 9034, католики— 4556, православные— 2098, старообрядцы— 756, единоверцы — 23, лютеране — 71, мусульмане— 21. В городе имелись православная церковь (Свято-Троицкий собор), католический костёл (один из семи, основанных при введении в Литве {88} католической религии в 1387 году), синагога и 11 еврейских молитвенных домов. Учебные заведения: 1 казённое двухклассное народное училище, 1 приходское училище, частное одноклассное женское училище, еврейское училище. Жители города получали около 600 экземпляров периодических изданий. В городе были 2 нотариуса, 6 врачей, 1 еврейское общество, благотворительное общество «доброхотной копейки», пожарное общество, городская больница и больница еврейского общества, 5 кожевенных, 3 пивоваренных, 1 медоваренный, 3 кирпичных, 1 известковый и 2 гончарных завода, 1 типография, 1 литография, 2 заведения искусственных минеральных вод.

В Укмерге жили известные люди: Абаканович, Бруно (1852–1900) – математик, инженер-электротехник, изобретатель; Ведерайте, Алдона (1923–2012) – советская и литовская актриса театра и кино, телережиссёр, Пятницкий, Осип Аронович (1882–1938) – российский революционер, советский партийный и государственный деятель, один из основателей и руководителей Коминтерна; Видугирис, Альгимантас Стасевич (1936–2010) – советский и киргизский кинодраматург, кинорежиссёр, кинооператор, публицист, учёный, академик.

В 1960-е годы с образованием в Советском Союзе Ракетных войск стратегического назначения в городе и окрестностях расположились стратегические ракетчики – ракетный полк, ремонтно-техническая база, в самом городе – военная школа младших специалистов. Жили семьи военных в самом Укмерге.

Казарма трёх эпох. Изначально в ней размещался первый полк литовской армии, в 1959-1960 – военнослужащие полка, позже – курсанты ВШМС |

{89}

|

|