|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

имени ПЕТРА ВЕЛИКОГО М.И. ПАВЛУШЕНКО

Балашиха 2023 © Павлушенко М., 2023. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

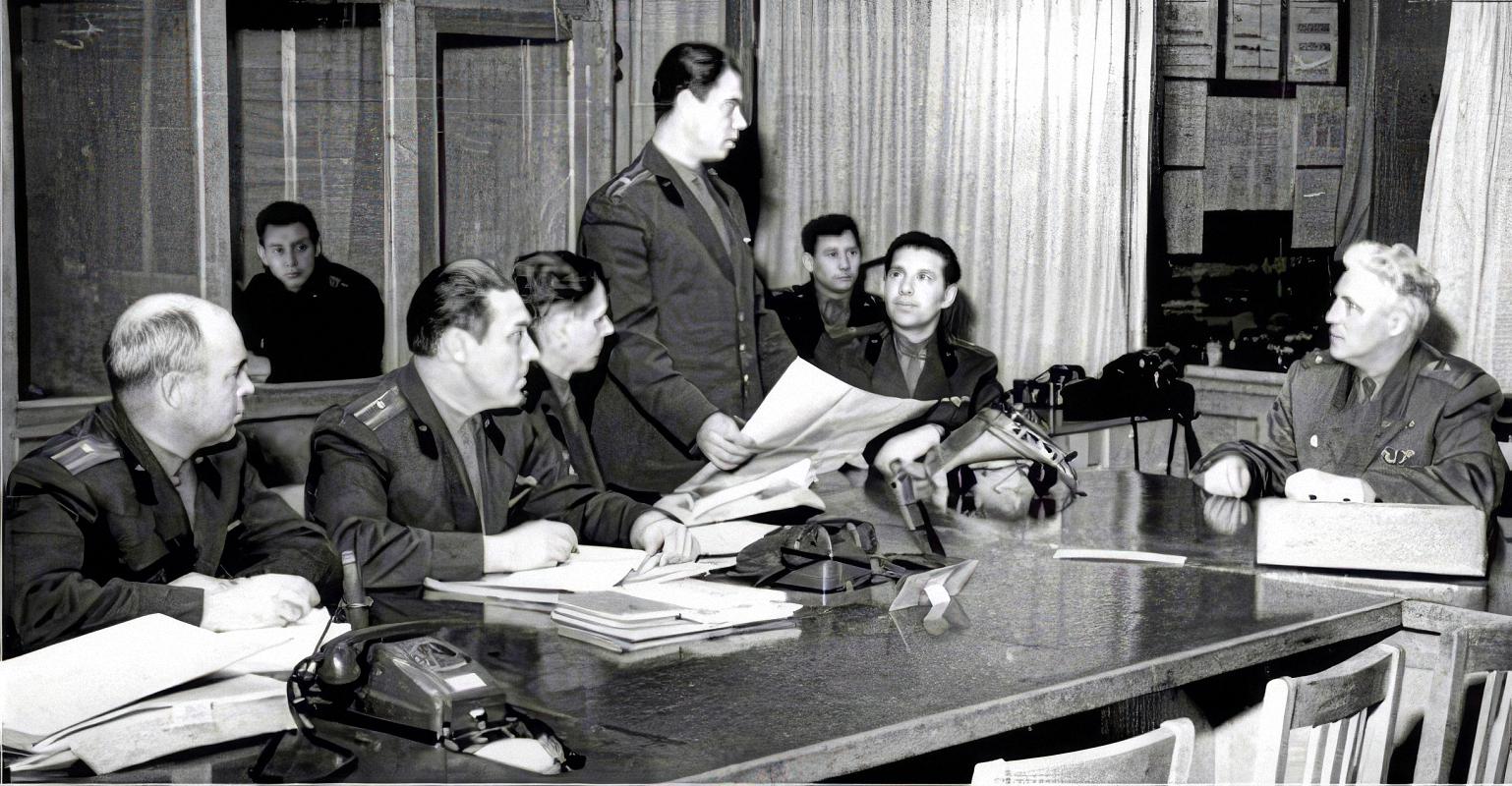

Глава 2 2.1. Работа в должности начальника кафедры оперативного искусства Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (1986 – 1992) 31 июля 1986 г. приказом Министра обороны СССР № 0718 генерал-майор Баранов В.Л. был назначен начальником кафедры оперативного искусства Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. В аттестации В.Л. Баранова при назначении на должность было написано: «…За время прохождения службы в войсках на различных командно-штабных должностях основные усилия направлял на совершенствование боевого дежурства и повышение боевой готовности, на освоение нового вооружения, в том числе и новых боевых ракетных комплексов…».

Ко времени прихода Владимира Лукича на кафедру, она уже была признанным научным и педагогическим центром, где исследовались вопросы боевого применения реактивного, а затем и ракетного оружия. Вот краткая история кафедры оперативного искусства. Приказом начальника академии от 24 сентября 1948 г. был упразднен как подразделение оперативно-тактический цикл. Этим же приказом путем слияния кафедры тактики высших соединений и кафедры тактики наземной артиллерии и службы тыла создана кафедра оперативно-тактической подготовки. Затем кафедра стала именоваться «кафедра общей тактики и оперативного искусства». Основным научно-педагогическим содержанием ее была тактика. В этой связи в конце 1948 г. кафедра оперативно-тактической подготовки была упразднена, а вместо нее созданы две кафедры: кафедра общей тактики, родов войск (с 1953 г. – кафедра тактики) и кафедра оперативного искусства. Приказом Министра обороны СССР № 00165 от 09 сентября 1953 года «в целях улучшения подготовки артиллерийских инженеров и командного состава артиллерии с высшим военным образованием» была проведена реорганизация: 01 октября 1953 г. Военная ордена Ленина и ордена Суворова артиллерийская академия имени Ф.Э. Дзержинского (г. Москва) преобразована в Военную ордена Ленина и ордена Суворова артиллерийскую инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского; филиал Военной ордена Ленина и ордена Суворова артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (г. Ленинград) преобразован в Военную артиллерийскую командную академию»87. В 1953 году было уточнено педагогическое и научное направление, а также организационная структура академии. Наша академия стала называться Военной артиллерийской инженерной академией имени Ф.Э. Дзержинского и с 1954 г. готовить специалистов по ядерному и ракетному вооружению, а также ствольной артиллерии, применяющей атомные боеприпасы. Вследствие того, что ядерное и ракетное оружие коренным образом изменило характер войны, потребовалась разработка новой теории военного искусства и боевого применения всех видов и родов войск ВС СССР. Настольными книгами для преподавателей стали наставления «Особенности ведения боевых действий войск в условиях применения атомного оружия» и «Особенности боевых действий артиллерии в условиях применения атомного оружия». Эти наставления были положены в основу при разработке лекций, тактических задач и учебных пособий. Одновременно на кафедре стали прорабатываться научные и учебные вопросы боевого применения зенитно-ракетной артиллерии. Спустя некоторое время кафедра от ГШ ВС СССР получила техническое задание на разработку оперативно-тактических требований к баллистическим ракетам нового поколения. С 1955 г. для разработки новых учебных вопросов преподаватели кафедры стали систематически направляться на специальные учения ракетных войск, где выступали в качестве посредников и даже входили в штаб руководства учениями. Это способствовало не только обогащению знаний, которые могли быть использованы в учебном процессе, но и улучшению методик работы командующего (командира) и штаба ракетных формирований по организации подготовки и ведения боевых действий. Результатом такого опыта стало издание в ноябре 1955 г. первого курса лекций и комплексной оперативно-тактической задачи по боевым действиям ракетной бригады во фронтовой операции. Многие разрабатываемы вопросы, в силу их новизны, носили научно-исследовательский характер, а иногда и заглядывали в далекое будущее. Так, в период 1958 – 1959 гг. на кафедре было выполнено пять НИР, одна из которых называлась: «Задачи воздушных беспилотных средств разведки, решаемые в интересах специальной ствольной артиллерии, тяжелой реактивной и ракетной артиллерии и основные требования к ним». Здесь надо отметить, что такие беспилотные летательные аппараты получили широкое применение именно в наши дни88. В 1956 году преподавателями кафедры для слушателей 2-го курса началось чтение лекций не только по боевому применению тактических ракет, но и по боевому применению ракет оперативно-тактического назначения в армейской наступательной операции. В 1958 г. в учебный процесс были включены лекции по боевому применению ЗРК и стала проводиться тактическая задача по боевому применению зенитных ракет для защиты объектов тыла страны и прикрытия войск. Вследствие изменения характера преподавания оперативно-тактических учебных дисциплин, в 1958 г. кафедры тактики и оперативного искусства снова были реорганизованы в кафедру оперативно-тактической подготовки. Именно эта кафедра и является родоначальницей нынешней кафедры оперативного искусства89. В соответствии с директивой заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС СССР от 14.08.1958 г. о переходе академии на подготовку военных инженеров по ракетной технике и введении новой организационной структуры, – оперативное искусство стало основным профилем кафедры. Она получила название: «кафедра оперативно-тактической подготовки и тактики артиллерии». После создания в 1959 г. Ракетных войск стратегического назначения на кафедре оперативно-тактической подготовки особенно активно и целенаправленно стали прорабатываться вопросы теории применения войск в войне с применением ракетно-ядерного оружия. Сотрудники кафедры принимали активное участие в проводимых опытных учениях, командно-штабных учениях и специальных военных играх, обобщали опыт учебно-боевых пусков ракет на полигонах. На основании анализа результатов вышеуказанных учений, а также теоретических исследований на кафедре разрабатывались методы планирования ракетно-ядерных ударов, целесообразные организационно-штатные структуры ракетных формирований и основы подготовки и ведения боевых действий ракетных формирований с учетом их боевых возможностей и боевых свойств ракетно-ядерного оружия. Большое внимание уделялось и исследованию вопросов совместного применения РВСН с другими видами и родами войск ВС СССР. Так, в 1959 г. на лагерной базе академии в Гороховце впервые в учебной практике были организованы комплексные занятия по применению тактических ракет с привлечением строевых частей ВС СССР. В 1961 г. при активном участии преподавателей кафедры вышел первый официальный и фундаментальный военно-научный труд «Ракетные операции», который, собственно говоря, провозгласил рождение оперативного искусства РВСН90. В этом труде были изложены основные теоретические положения по подготовке и боевому применению РВСН, ракетных армий (корпусов) с учетом характера ядерной войны, боевых возможностей, предназначения и особой роли Ракетных войск стратегического назначения как важнейшего средства Верховного Главнокомандования в достижении стратегических целей войны. Именно на кафедре оперативно-тактической подготовки в этот период была обоснована и проведена классификация боевой готовности частей и соединений РВСН по степеням. В ее содержание было положено соответствующее исходное состояние личного состава, ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи, а также соответствующее время на выполнение боевых задач. Высшей формой поддержания боевой готовности было принято боевое дежурство на боевых стартовых позициях и на командных пунктах во всех звеньях органов военного управления. Сотрудники кафедры приняли участие и в разработке боевых уставов Ракетных войск. С момента вхождения Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского в РВСН в феврале 1960 г. кафедра стала именоваться кафедрой боевого применения стратегических ракет. Официальным днем рождения ныне действующей кафедры № 01 (кафедры оперативного искусства) является 16 мая 1961 года91, когда был подписан приказ МО СССР № 0045 о создании в Военно-инженерной артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского кафедры № 25 (кафедры оперативного искусства и боевого применения ракетных соединений и объединений)92. Это диктовалось необходимостью решения в интересах сравнительно недавно тогда созданных Ракетных войск стратегического назначения следующих основных задач:

С учетом сложности и важности решаемых задач из состава кафедры № 25 была выделена группа сотрудников, которая в 1961 г. составила основу сформированной кафедры тактики и боевого применения ракетных подразделений и частей (кафедра № 28). Обе кафедры осуществляли свою практическую деятельность в составе созданного в 1961 г. командно-инженерного факультета. Кафедрой были установлены творческие связи и контакты с центральными органами военного управления, объединениями, соединениями и частями РВСН, научными учреждениями, полигонами и учебными заведениями. На основе анализа результатов войсковых и штабных учений, изучения и обобщения опыта войск и проводимых научных исследований при активном участии сотрудников кафедры были разработаны и введены в действие первые в РВСН уставные документы, в которых определялись действия частей и соединений по организации боевого дежурства и выполнению боевых задач, а также способы управления войсками. Существенную помощь в проведении исследований кафедре оказывала созданная в 1961 г. научно-исследовательская лаборатория боевого применения Ракетных войск и исследования эффективности ракетно-ядерных ударов. В целях повышения внимания в академии к подготовке командно-штабных кадров, кафедры № 25 и № 28 в 1963 г. были объединены в единую кафедру, которая получила название кафедра оперативного искусства и боевого применения специального вооружения. Особое внимание было обращено на кафедре углубленному обучению слушателей по всей совокупности вопросов теории и практики подготовки и ведения боевых действий ракетными частями, соединениями и объединениями. Объективно в этот период на кафедре возникли и стали развиваться новые научные направления боевого применения РВСН, приведшие в последующем к необходимости выделения из состава кафедры отдельных групп преподавателей-специалистов в самостоятельные учебно-научные подразделения. Из этих подразделений выросли кафедра боевого управления и связи; кафедра защиты от оружия массового поражения; кафедра тактики РВСН; кафедра службы штабов, кафедра истории военного искусства93. В последующем в ходе дальнейшего развития РВСН кафедра проделала большую работу по разработке новых учебных программ, совершенствованию методики обучения, созданию учебно-материальной базы и проведению научных исследований. Наряду с теоретическими знаниями, слушателям прививались и практические навыки в работе на командно-штабных должностях. На кафедре были созданы первые учебно-методические разработки для обеспечения учебных занятий и самостоятельной работы слушателей, военно-научные труды по основам оперативного искусства, учебники и учебные пособия по истории военного искусства, оперативному искусству, военным доктринам зарубежных государств и НАТО, театрам военных действий, строительству и применению вооруженных сил вероятного противника и учебно-методические пособия по оперативно-тактическим, оперативным и оперативно-стратегическим задачам. В апреле 1965 г. кафедра «Оперативное искусство и применение ракетных соединений и объединений» была выведена из состава 4-го факультета и введена в состав общеакадемических кафедр с подчинением начальнику академии. В 1968 году кафедре был присвоен номер № 01. Эволюционным путем на кафедре постепенно сложились две научные школы – «Оперативное искусство РВСН» и «Отечественная и военная история, история военного искусства». Впоследствии в 2018 г. на кафедре была сформирована научная школа в современном понятии этого термина94 под названием «Строительство, оперативное искусство и тактика РВСН», зарегистрированная в Реестре военно-научных школ военных образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций МО РФ за № 397. Ее творческим лидером стал главный научный сотрудник научно-исследовательского центра академии доктор военных наук профессор генерал-лейтенант в отставке Лата Василий Филиппович. Резюмируя, отметим, что до начала 1980-х годов происходили следующие изменения наименований оперативно-тактических кафедр: в составе общеакадемических кафедр:

В составе кафедр командно-инженерного факультета:

В составе командного факультета:

В составе общеакадемических кафедр:

С начала «ракетного периода» нашей академии и по сегодняшний день кафедру оперативного искусства возглавляли:

Кафедра продолжает жить и помнить своих сотрудников! На кафедре, в соответствии со спецификой преподаваемых учебных дисциплин, создавались предметно-методические комиссии. Педагоги предметно-методических комиссий (ПМК) проводили и проводят в настоящее время занятия по самостоятельным разделам оперативного искусства, разрабатывают учебно-методические материалы и проводят научные исследования. Отдельные ПМК «отпочковывались» от кафедры и становились основой самостоятельных научно-педагогических коллективов кафедр, указанных выше. В 1979 г. группа преподавателей вошла в состав кафедр «Боевого применения и эксплуатации радиотехнических систем Ракетных войск и космических комплексов» и «Боевого применения и эксплуатации специального вооружения». На кафедре № 01 первой была создана предметно-методическая комиссия, которая обеспечивала разработку и преподавание вопросов оперативного искусства и тактики РВСН. Эту ПМК возглавляли Торкунов С.А., Збраилов Б.Е., Абакумов А.Г., Введенский В.А., Лукоянов К.М., Федоренко В.Н., Жаров В.В., Жарский О.Ф., Тельной В.И. На коллектив ПМК № 1 легла сложная и напряженная задача по решению и преподаванию важнейших вопросов тактики (до 1984 г.) и оперативного искусства нового вида ВС СССР, не имеющего опыта боевого применения своих сил и средств в прошлых войнах. Активное участие в войсковых учениях, научных исследованиях и в работе комиссий Главного штаба РВСН по отработке первых уставных документов позволило сотрудникам этой ПМК в конце 1960-х годов издать первые курсы лекций по вопросам подготовки и ведения боевых действий частей, соединений и объединений РВСН. Кроме того, для привития командно-штабных навыков, уделялось большое внимание практической направленности обучения слушателей. Так появились учебно-методические разработки групповых и практических занятий по комплексным оперативно-тактическим задачам. Еще в 1960-е годы на кафедре был развернут комплекс учебных командных пунктов (УКП), который оснащался учебными тренажерами. Такой комплекс УКП позволял, да и сейчас на новом уровне позволяет, обучать слушателей вопросам организации и осуществления боевого дежурства и управления частями, соединениями и объединениями РВСН в мирное и военное время. В начале 1980-х годов комплекс УКП был передан кафедре № 2 (кафедра боевого управления и связи). В 1970 – 1980-е годы на вооружение РВСН были приняты новые типы боевых ракетных комплексов. Большой вклад в разработку научно-методических материалов и комплексных оперативно-тактических задач по применению новых ракетных комплексов внесли вышеуказанные председатели ПМК № 1, а также Азаров М.А., Артюшин М.А., Багмет Н.П., Балакин В.П., Баранов В.Л., Басамыкин Н.И., Белик В.А., Борисенко В.Е., Виноградов В.Н., Гнилов Ю.И., Горбунов И.П., Грудинов В.А., Добычин А.К., Друкарев А.А., Земляков А.Д., Карпенко В.И., Кифоренко Н.Л., Князев В.Л., Комиссарчук П.А., Кононов Л.А., Герой Советского Союза Лапата Н.И., Лебедев А.В., Лукьянов В.П., Мартынов В.А., Медведев М.В., Миличихин К.А., Никифоров В.Н., Ольховик Ю.И., Поляков А.П., Рышков Г.А., Самойленко В.Н., Сергиенко Ю.И., Смирнов А.В., Соколов А.В., Тельной В.И., Тихонов М.Л., Тытар В.А., Харитонов В.Н., Щукин А.Я., Цветков И.Б., и др. В настоящее время в этой ПМК трудится профессор Колмычков И.М., который активно участвовал в разработке новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и новых программ обучения слушателей командного факультета в соответствии с требованиями этих ФГОС для подготовки офицеров по программам магистратуры. Особо следует выделить вклад председателя ПМК № 1 доктора военных наук профессора В.А. Введенского96, разработавшего и сформулировавшего предмет, структуру, разделы, основные категории, принципы и содержание подготовки и ведения боевых действий объединениями РВСН, что позволило провести четкое разделение боевого применения РВСН на тактику, оперативное искусство и стратегические аспекты Ракетных войск стратегического назначения96. Владимир Алексеевич оставил после себя целую когорту учеников, в их число входит 31 кандидат наук и пять докторов наук. Будучи председателем ПМК № 2 кафедры оперативного искусства, я восемь лет имел счастье находиться в одном кабинете и общаться с В.А. Введенским. Большое методическое влияние на меня имели военно-научные и педагогические дискуссии, которые Владимир Алексеевич вел в кабинете со своими многочисленными учениками. Особенно жаркие споры были с Донатием Владимировичем Вышинским, тоже учеником В.А. Введенского, по теории и путях развития военного искусства, методике проведения учебных занятий. На похоронах В.А. Введенского, к сожалению, из всех его учеников присутствовали только Газизулин Т.Г., Мальцев В.В. и Павлушенко М.И. С переходом академии на обучение слушателей по полной программе высшего военного образования на кафедре был разработан и внедрен в учебный процесс самостоятельный раздел по общим основам оперативного искусства. Он включал в себя теорию и практику оперативного искусства Вооруженных Сил, положения Военной доктрины, предназначение и состав Видов и родов войск ВС СССР, формы стратегических и оперативных действий войск в современных войнах и др. Для разработки учебно-методических материалов и преподавания этой учебной дисциплины было создано ПМК № 2. Возглавил предметно-методическую комиссию в то время заместитель начальника кафедры № 01 генерал-майор Абакумов А.Г. В последующем эту ПМК возглавляли полковники Наугольнов Л.А., Вышинский Д.В, Бочаров Б.В, Лумпов В.И. 97. Основы первого курса лекций по основам общевойскового оперативного искусства заложили подготовленные преподаватели, закончившие в предыдущие годы военные академии других видов ВС СССР, а также имевшие боевой опыт участия в Великой Отечественной войне Авдеев В.В., Артюшин М.А., Виноградов В.Н., Дербин А.Н., Жаров В.В., Зудин А.И., Лапата Н.И., Лебедев В.С., Кузнецов К.М., Наугольнов Л.А., Нехорошев Н.Г. Особая заслуга принадлежит им в разработке и внедрении в учебный процесс оперативно-стратегической задачи «Стратегическая операция на Западном ТВД». Кроме того, коллектив ПМК № 2 постоянно привлекался к проведению занятий с постоянным составом академии в рамках командирской подготовки. В составе ПМК № 2 работали Бочаров Б.В., Вакуленко В.А., Введенский В.А., Вышинский Д.В., Гнидо А.В., Годына В.В, Гулицкий И.Д., Доценко С.И, Ермаков А.А., Желтяков И.В., Карпов В.В., Круглов В.В., Молотков А.П., Неделин В.А., Пельменев В.Л., Симонов А.Е, Стрельченко Б.И., Сушков Н.И., Тужиков А.А., Хондаченко С.Л., Щербаков Н.В. Федяев Ю.А. и др. В 1997 году ПМК № 2 была объединена с ПМК № 3. В описываемый период объединенную ПМК № 2 возглавляли полковники Зюзин В.П., Тужиков А.А, Федун Ю.Г., Павлушенко М.И., Карпов В.В., Черкесов А.Н., Бурмакин А.Л., Романюк А.А. Во второй половине 1970-х годов на кафедре сформировался коллектив, на базе которого была создана ПМК № 3. Состав этой ПМК (Абрамов В.В., Борисенко В.Е., Годына В.В., Горбунов И.П., Данилин В.Г., Демьяненко Н.И., Зюзин В.П., Иванов Г.Д., Казаков Н.Н., Лебедев В.С., Лумпов В.И., Малыхин А.Т., Моторин А.Ф., Тихонин М.Л., Тужиков А.А., Федяев Ю.А., Харитонов В.Н., Ходов А.М. Руководителями этой ПМК были полковники Данилин В.Г, Демьяненко Н.И, Малыхин А.Б, Лумпов В.И, Ходов А.В. и др.) преподавал вопросы, связанные с вероятным противником, его военными доктринами и вооруженными силами.

В период 2010 – 2014 гг. в составе кафедры оперативного искусства функционировала ПМК № 4 «Основы применения геоинформационных систем военного назначения». Много было сделано на кафедре для развития сложившегося оперативно-тактического цикла новой технологии обработки и передачи информации. Так было положено начало внедрения в учебном процессе геоинформационных систем военного назначения «Интеграция» и «Панорама», а также интерактивных средств обработки и представления информации. В 2014 году преподавание учебных дисциплин по геоинформационным системам было передано на кафедру № 26. На кафедре до конца 1970-х годов плодотворно трудился коллектив военных историков, в состав которого входили Иванов В.М., Углов В.И., Мудрагеля А.С., Кузнецов К.М., Хорошилов Г.Т. Разработанные ими основы истории военного искусства, тесно увязанные с развитием ракетного и ядерного вооружения, существенно дополняли уровень подготовки слушателей по оперативному искусству. Важность изучения военной истории и истории военного искусства привела к необходимости образования в 1983 году кафедры № 04 (кафедра военной истории), которая 30 августа 1985 г. была воссоздана как кафедра «Истории военного искусства».

В результате организационно-штатных мероприятий кафедра № 04 меняла свое название, но неизменно объединяла всю учебно-методическую и научную работу по историческому направлению. В 2010 году она под названием «Отечественной и военной истории» была ликвидирована. Ее правопреемницей в преподавании военно-исторических дисциплин стала кафедра оперативного искусства в форме ПМК № 3 «Отечественная и военная история», которая была сформирована в 2010 г. кандидатом исторических наук полковником Деревянко О.Г. В 2016 году произошло разделение этой ПМК на два направления: ПМК № 3 «Истории войн и военного искусства» и ПМК № 4 «История». В начале 1970-х годов для преподавания на командном факультете курса службы штабов и написания лекций по этой теме на кафедре оперативного искусства была создана специализированная предметно-методическая комиссия, первыми представителями которой стали Виноградов В.И. и Жаров В.В. Так было положено начало преподавания в академии вопросов оперативной подготовки. Позже в состав этой ПМК вошли Блинов В.И., Ермолов Н.Ф., Михеев В.А. и Худяков А.М. В 1979 г. коллектив этой ПМК составил основу кафедры № 5 (кафедра службы штабов). Исключительно важным достижением кафедры следует считать работу над обоснованием сущности и содержания теории и практики оперативного искусства РВСН. Современное представление об этой части военного искусства было сформировано на кафедре в середине 1970-х годов под руководством командования РВСН, академии и командного факультета. Работа над определением и формулированием общих основ оперативного искусства потребовала в первой половине 1980-х годов ввести в теорию военного искусства понятие «операция РВСН»98, которое, на мой взгляд, к сожалению, в настоящее время необоснованно выведено из теории военного искусства. Под «операцией РВСН» понимали одну из возможных отдельных форм применения РВСН на различных стратегических воздушно-космических направлениях в ядерной войне. В настоящее время применение РВСН воспринимают как составную часть операции Стратегических ядерных сил России99. Плодотворная работа над теорией оперативного искусства РВСН продолжилась и с приходом генерал-майора Баранова В.Л. на должность начальника кафедры. Начальник военно-научной группы № 1 полковник Самойленко В.М. писал: «На мой взгляд, это был период расцвета кафедры. В свой состав она включала несколько (в разные годы: три-четыре) предметно-методических коллективов (их называли также предметно-методические комиссии) и два научных подразделения. И вся деятельность Владимира Лукича способствовала дальнейшему расцвету кафедры».

Неотъемлемой составной частью такого процесса была разработка новых методических пособий по проблематике кафедры. По оперативному искусству на кафедре были выпущены учебники и военно-научные труды под редакцией Владимира Лукича100. Было защищено достаточно большое количество диссертаций, в которых раскрывалось содержание и специфика оперативного искусства РВСН. Коллектив кафедры наладил творческие связи с центральными органами военного управления и войсками. В.М. Самойленко продолжает свои воспоминания: «Владимир Лукич, зная, что «кадры решают все», зная цену людского потенциала, многое делал для усиления профессорско-преподавательского коллектива и коллектива сотрудников научных подразделений. Он боролся также за то, чтобы должности на кафедре и в ее научных подразделениях занимали офицеры, закончившие адъюнктуру кафедры. В подготовку этих людей был вложен коллективный труд сотрудников кафедры и теперь они должны были впредь служить и работать на благо кафедры. В этот период, благодаря, прежде всего, Владимиру Лукичу, кафедру усилили люди, обладавшие большим опытом военной службы и научными знаниями». Работа Владимира Лукича в должности начальника кафедры в 1986 – 1992 гг. совпала с коренными изменениями в геополитической и военно-стратегической обстановке, произошедшими после распада СССР. Значительное понижение экономических возможностей России по сравнению с Советским Союзом потребовало глубокого переосмысления роли и места ядерного оружия в системе обеспечения военной безопасности Российской Федерации. В таких условиях на кафедре стала разрабатываться теория ядерного сдерживания, являющаяся основой и современной ядерной стратегии России. Как известно, с 1985 г., в связи с установками нового военно-политического руководства страны, ВС СССР вступили в период военного строительства, названного поэтапным разоружением. Обстоятельства требовали коренной перестройки системы военного образования. При этом академия, как и РВСН в целом, фактически оказалась в тисках жесткого финансового кризиса перед огромным числом нерешенных проблем экономического и социального характера, при отсутствии четких идейно-политических ориентиров в обществе. Владимиру Лукичу в должности начальника кафедры пришлось начинать с главного – с ориентации слушателей и профессорско-преподавательского состава на работу в новых условиях. В качестве основной идеи, консолидирующей профессорско-преподавательский состав и слушателей, Баранов В.Л. выдвинул наиболее фундаментальную и надежную на том этапе идею достойного служения своему народу, Отечеству, делу его надёжной защиты. На этой базе оживлялась работа по интенсификации учебного процесса, укреплялась творческая связь с войсками, улучшалось методическое обеспечение учебного процесса. Все это происходило на вполне научной основе. Бывший начальник научно-исследовательского отдела полковник Горбачев В.А. (1986 – 1994) мне рассказывал про тот период: «Владимира Лукича я запомнил, как крайне интеллигентного человека, который не стеснялся почти каждое утро заходить в мой кабинет. Не смотря на разницу в возрасте, воинских званиях и в должности, он деликатно меня просил: «Валентин Александрович, я впервые в научно-исследовательской системе. Расскажите мне, пожалуйста, как она работает».

На кафедре в первой половине 1990-х годов активно велась работа по разработке предложений в формирующуюся тогда Военную доктрину России, как документ, декларирующий политику государства в области обороны и военного строительства. В описываемый период начальником военно-научной группы № 1, работавшей по профилю кафедры оперативного искусства был полковник Самойленко В.М. Все предложения по этому направлению концентрировались у Владимира Михайловича. 15 мая 2022 г. он мне написал: «Добрый вечер, Михаил Иванович! В силу занимаемой должности у меня была возможность очень конкретно и жестко формулировать отдельные положения, что я, будучи сравнительно молодым человеком, и делал. Не все наши предложения вошли в принимаемую Военную доктрину. Отдельные наши положения, видимо, сформулированные уже другими людьми, я нашел в более позднем варианте Военной доктрины». Как автор более 70-ти научно-исследовательских и научно-педагогических трудов, Баранов В.Л. вложил заметный вклад в развитие научных основ строительства РВСН и их оперативного искусства. Это был такой этап развития Ракетных войск, когда разворачивались новые ракетные комплексы грунтового и железнодорожного базирования. С учетом специфики их боевого применения, в учебные программы обучения в академии закладывались новые требования по профессиональной подготовке офицеров-ракетчиков.

Будучи человеком, увлеченным тактико-техническими возможностями применения воздухоплавательных летательных аппаратов в интересах защиты государства, Владимир Лукич приобщился к работам по созданию дирижабля типа «Термоплан», как автор специальной части этого проекта, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук101. Здесь интересно рассказать о стиле руководства Владимиром Лукичом профессорско-преподавательским составом кафедры. Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор полковник Земляков Александр Дмитриевич вспоминает тот период жизни кафедры (здесь и далее стиль воспоминаний сохранен): «На кафедру оперативное искусство прибыл высокий, стройный генерал, который с первых минут покорил всех спокойствием, доброжелательностью и эрудицией. Через небольшое время мы узнали, что Владимир Лукич свободно владеет английским языком, что, согласитесь, для офицера РВСН в советское время было совсем не характерно. Для меня, старшего преподавателя кафедры № 01, было удивительно, что боевой генерал, начальник штаба ракетной армии так легко и по-доброму общается с подчиненными, как бы притягивает их к себе и этим самым заставляет их работать с удвоенной энергией. Конечно, Владимир Лукич, по началу, воспринимал службу в академии как большой и красивый отпуск. Он сравнивал работу на кафедре с очень напряженной работой в войсках. Тогда его заместитель, полковник Борисенко В.Е., придумал маленькую хитрость. Буквально день за днем для Владимира Лукича были спланированы учебные занятия. В первый день – два часа, на второй день – четыре часа, на третий день – шесть часов. В первый день после занятия он попросил не заходить к нему пару часов. На второй день попросил вообще не заходить к нему. На третий день (шесть часов занятий!), Владимир Лукич вызвал председателей предметно-методических комиссий и попросил их выразить слова благодарности всему профессорско-преподавательскому составу за очень сложную, напряженную и ответственную работу. После такого «эксперимента» Владимир Лукич никогда не вызывал к себе преподавателя за два часа до занятий…». Один из моих педагогических наставников кандидат военных наук, доцент полковник Тужиков Александр Андреевич вспоминает: «…Обучаясь на командном факультете, в ходе проведения занятий и КШВИ я встречал в аудитории, в коридорах академии высокого, статного, подтянутого, можно сказать бравого генерала, перед которым многие слушатели робели и старались быть похожим на него. После окончания с отличием командного факультета передо мной встал выбор: быть назначенным на должность командира ракетного полка или, по предложению начальника курса, поступить в адъюнктуру, т.к. до поступления в академию у меня уже был солидный опыт военной службы в ракетном соединении. После беседы начальника курса с генералом В.Л. Барановым мне была назначена встреча с начальником кафедры оперативного искусства. По прибытии в кабинет начальника кафедра оперативного искусства, я был встречен генералом В.Л. Барановым, который пригласил меня и разрешил присесть за стол. В ходе обстоятельной беседы, проходящей в благожелательном тоне, Владимир Лукич обрисовал перспективы обучения в адъюнктуре и дальнейшей преподавательской работы на кафедре. Не секрет, что после окончания адъюнктуры творческая судьба офицера может сложиться по-разному, в том числе, не так как планировалась. В случае со мной В.Л. Баранов четко сдержал все свои слова, данные в ходе первой беседы со мной, а я старался выполнить все его рекомендации. Работа над диссертацией не мешала успешной работе В.Л. Баранова по руководству кафедрой, которая являлась ведущей кафедрой академии. В состав кафедры в этот период входили три предметно-методические комиссии: № 1 – оперативного искусства РВСН, №2 – основ оперативного искусства, № 3 – театров военных действий и иностранных армий и два научных подразделения: ВНГ-1, занимающаяся вопросами строительства и применения РВСН и НИЛ-18, занимающаяся вопросами управления. В этот период к значительным достижениям кафедры следует отнести ее целенаправленную работу по обоснованию и развитию форм и способов применения ракетных объединений, управления, взаимодействия с другими видами ВС, всестороннего обеспечения. Кафедра № 01 и ее научные подразделения под руководством генерала В.Л. Баранова в течение длительного времени занимали первое или одно из первых мест в академии по итогам научно-исследовательской работы… Мы, в то время молодые преподаватели, постоянно ощущали высокую требовательность со стороны начальника кафедры к нам, как педагогам, и в то же время – отеческую заботу о жизни и быте преподавателей». Профессорско-преподавательский состав военных вузов знает, какую важную роль в подготовке тактического и оперативного звена офицерских кадров играют командно-штабные учения и командно-штабные военные игры.

Заместитель начальника кафедры оперативного искусства (1991 – 1997 гг.) доктор военных наук, профессор Лумпов В.И. рассказывает: «В нашей академии при ведущей роли преподавателей кафедры оперативного искусства с 1964 года проводились командно-штабные военные учения (КШВУ). До середины 1980-х годов они проводились ежегодно, как правило, под руководством Главнокомандующего РВСН с обязательным присутствием оперативных групп из представителей штаба и управлений центрального аппарата Ракетных войск, сотрудников других вузов и научно-исследовательских организаций МО СССР. На этих КШВУ начальник академии выполнял обязанности командующего ракетной армией. Его заслушивал Главнокомандующий РВСН. Затем возникла мысль усовершенствовать методику проведения КШВУ, придав кафедре оперативного искусства роль организатора такой формы обучения. В это время во главе кафедры стал Владимир Лукич Баранов. Под его руководством, не снижая объем плановой учебной, методической, научной и повседневной деятельности, кафедра совместно с военно-научной группой № 1, созданной в 1977 году на базе научно-исследовательской группы исследования стратегических операций, и занялась поиском путей усовершенствования методики проведения КШВУ».

На то время идеи, выработанные сотрудниками академии и Главного штаба РВСН, направленные на глубокое и комплексное исследование научных вопросов по ходу сценария ИКШВИ, были обобщены командой под руководством начальника академии генерал-полковника Плотникова Ю.И., начальника оперативного управления Главного штаба РВСН генерал-лейтенанта Лата В.Ф. и начальника кафедры оперативного искусства генерал-майора Баранова В.Л. Именно под их руководством такая специфическая форма подготовки профессорско-преподавательского состава как исследовательская командно-штабная военная игра получила ту завершённость и полезность, с которыми ИКШВИ проводятся в академии до сих пор. Обладая огромным войсковым опытом, Владимир Лукич вложил эти идеи в усовершенствованную методику. Так, например, вместо КШВУ было предложено проводить ежегодно командно-штабную военную игру со слушателями и один раз в два года исследовательскую командно-штабную военную игру (ИКШВИ) с профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками по актуальной теме, носящей оперативно-стратегический поисковый характер. Разработкой замысла ИКШВИ, определением перечня исследуемых научных вопросов, организацией предварительных исследований и порядком апробации полученных научных результатов в ходе игрового этапа ИКШВИ должно было заниматься третье отделение ВНГ № 1. В бытность Владимира Лукича начальником кафедры этим отделением руководили Гондаренко Е.А., Атаев Д.М. и Голота А.А. Начальник кафедры оперативного искусства. становился начальником штаба руководства ИКШВИ. Начальник академии руководил непосредственным процессом подготовки и проведения ИКШВИ. При включении кафедры в состав Командного факультета организационная структура подготовки ИКШВИ была усовершенствована. Но это было уже без участия Владимира Лукича. Владимир Михайлович Самойленко продолжает свои воспоминания: «На кафедру при Владимире Лукиче была возложена задача повышения оперативной подготовки профессорско-преподавательского состава академии. В этот период была предложена новая для профессорско-преподавательского состава академии форма оперативно-тактической подготовки – ИКШВИ. Очевидно, это надо связать с приходом на должность начальника академии генерал-полковника Юрия Ивановича Плотникова… Несомненно, задача организации и проведения ИКШВИ для Владимира Лукича и, особенно, для Валерия Прокопьевича Кононова (начальника военно-научной группы № 1) стала одной из центральных в их служебной деятельности и занимала львиную долю служебного времени. Замысел и сценарий ИКШВИ утверждались командованием РВСН. Содержание этих документов доводилось до руководства практически всех кафедр академии. В соответствии с замыслом и сценарием ИКШВИ кафедры академии по направлению своей деятельности, исходя из имеющихся и перспективных наработок, разрабатывали перечень выносимых на игру исследовательских вопросов. По завершении исследований перед началом игры указанные вопросы представлялись в экспертную группу (длительное время экспертную группу возглавлял доктор военных наук, профессор генерал-майор в отставке Бармас Семен Михайлович, человек, обладающий высочайшей эрудицией и богатыми знаниями).

После этого исследовательские вопросы докладывались разработчиками на научной конференции академии. Руководством игры окончательно определялась их научная и практическая ценность и порядок использования в практике войск. После окончания ИКШВИ оформлялся научно-исследовательский отчет и начинался новый цикл исследований. Несомненно, эти достоинства проявились, благодаря, в первую очередь, энергии, знаниям и опыту людей, возложивших на себя труд по организации и проведению ИКШВИ». В.М. Самойленко скромно умалчивает свои заслуги, как начальника военно-научной группы № 1, который на этом посту сменил Кононова В.П., по подготовке и проведению ИКШВИ. На Владимира Михайловича замыкались многие вопросы организации игры, ее информационное и материальное обеспечение, организация взаимодействия с внешними организациями, органами управления РВСН и МО РФ и учреждениями других видов и родов войск. Уже после ухода В.Л. Баранова на пенсию была издана «Методика подготовки и проведения ИКШВИ в военном учебном заведении»102, на базе которой продолжалось совершенствование подготовки и проведения таких форм занятий. Большую роль в этой организационной и методической работе сыграли Прозоров В.В., Неделин А.В., Вакуленко В.В., Круглов В.В., Харитонов В.Н., Мальцев В.В., Рассолов А.Ф., Колмычков И.М., Самойленко В.М., Чистяков В.С., Терентьев Ю.В., Щетников В.Н., Гондаренко Е.А., Атаев Д.М., Голота А.А., Пальченков И.А, Тихонов М.Л. и др. Под руководством Баранова В.Л., как отмечено в историческом очерке, изданном уже после ухода Владимира Лукича на пенсию, преподаватели кафедры оперативного искусства и научные сотрудники НИЛ-18 с целью повышения практической направленности обучения слушателей разработали и внедрили в комплекс учебных командных пунктов (УКП), который был создан при кафедре оперативного искусства еще в 1960-е годы103, а затем переданный в 1980 году на кафедру № 2 (кафедра системы боевого управления и связи), – систему сбора и обработки информации и проведения оперативно-тактических расчетов с применением электронно-вычислительной техники.

Помимо Владимира Лукича, большая заслуга в этом принадлежала Думенко В.И., Ермакову А.А., Садовскому А.М., Шевчуку А.С. и Щетникову В.Н. Как написано в буклете, посвященном 45-летию кафедры оперативного искусства, «комплекс УКП оснащался учебными тренажерами, которые позволяли обучать слушателей вопросам организации и осуществления боевого управления частями, соединениями и объединениями при подготовке и ведении боевых действий (пятое, четвертое и третье звенья СБУ РВСН). Кафедра всегда использовала УКП для проведения всех учений и военных игр, в том числе исследовательских с постоянным составом»104. 1991 год принес много разочарований и бед офицерскому корпусу Советского Союза. Развал государства, обворовывание граждан, криминализация общества и тогдашней власти больно ударила по населению СССР. Особенно это остро сказалось на офицерах, которые, как говорил В.Л. Баранов, были людьми «государевыми», оказались ненужными и мешавшими грабить страну нуворишам, дорвавшимся до власти. Потеря и без того скромных накоплений в советских сберегательных кассах, регулярная, вплоть до полугода, невыплата денежного довольствия, привела к тому, что семьи офицеров просто стали голодать. И в такой сложной социальной и экономической обстановке первой половины 1990-х годов, когда офицеры тогдашним руководством страны были, в буквальном смысле, ввергнуты в нищету, находились «горячие головы», призывавшие офицеров, в том числе и работавших на кафедре, к социальным потрясениям. Баранов В.Л. четко проявил свою гражданскую позицию. Он говорил, убеждал и просил не ввязываться офицерам в политическое противоборство, оставаться верным Военной присяге и Отечеству. Все слушали и слышали Владимира Лукича. Со временем мы поняли, насколько в этом вопросе он был прав и мудрым.

Тужиков А.А. вспоминает: «…Остается в памяти незабываемый период август 1991 года – 1992 год, когда распались Советский Союз и его Вооруженные Силы. В этот период РВСН, как основа СЯС, должны были быть в неснижаемой БГ, гарантом стабильности и безопасности страны. Запомнилось заседание кафедры в этот период, на котором Владимир Лукич Баранов, обращаясь к преподавателям и сотрудникам кафедры, сказал: «Мужики, сейчас Россия и все мы переживаем период темной смуты, который в любом случае закончится. Мы не должны поддаваться на провокации и до конца выполнить свой воинский долг по поддержанию боевой готовности РВСН и защите своего Отечества». В этих словах чувствовались мужество, мудрость российского генерала, ответственного за судьбу своих товарищей и своей Родины. Владимир Лукич призвал коллектив кафедры сплотиться, четко выполнять свои обязанности и требовать этого от слушателей академии». В связи с вышесказанным вспоминается такой эпизод. Уже после увольнения Владимира Лукича начальником 2-го отделения в ВНГ № 1 пришел талантливый ученый, истинный патриот с высокими моральными качествами, кандидат технических наук, впоследствии доктор педагогических наук, Микрюков Василий Юрьевич105 (21.03.1958 – 24.12.2017). После подписания 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельциным Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» В.Ю. Микрюков был среди тех патриотов, кто выступил на защиту Верховного Совета106. Когда эпопея с противостоянием ельцинскому режиму закончилась, никто из офицеров кафедры оперативного искусства и ВНГ № 1, хотя и знали об его участии в октябрьских событиях 1993 г., не выдал Василия Юрьевича «ельцинскому правосудию». Владимир Лукич лично поддерживал В.Ю. Микрюкова. В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 051 В.Л. Баранов был уволен из рядов Вооруженных Сил, но не порвал связь с кафедрой оперативного искусства, долгое время работал старшим научным сотрудником в военно-научной группе № 1. Он вложил значительный вклад в организацию исследований развитие научных основ строительства Ракетных войск и их оперативного искусства, а также в разработку предложений защиты элементов оперативного построения РВСН от ударов перспективных средств воздушно-космического нападения противника. Начальник ВНГ № 1, под руководством которого работал Владимир Лукич, полковник Соколов А.В. вспоминал: «Лукича я помню как генерала-интеллигента, который всегда вставлял уместные шуточки и ни разу с его уст я не слышал бранного слова. Помню его уважительное отношение к женщинам. По научной работе помню меткие высказывания, которые порой заставляли нас усомниться, как нам казалось, в единственно правильном решении. Мудрым был Дед. А вообще, – это был настоящий генерал, как в фильме «Офицеры».

14 сентября 2006 года кафедра и военно-научная группа № 1 торжественно отметила 70-летие Владимира Лукича. Все поздравления проходили, образно говоря, под девизом: «Наш генерал, живите дальше, здоровья Вам и генеральше!» Владимир Николаевич Харитонов к юбилею Баранова В.Л. написал стихотворение107: Вам ныне 70! Немного, / Но повод есть поздравить Вас. / Не подводя черту итогов / Отметим главное для нас. / Вы – генерал в военном звании / И этот дух в Вас не зачах, / Ведь Вы – военный по призванью, / А не по звездам на плечах. / Вы – генерал по чувству долга / Перед Отечеством своим, Ему служили честно, долго, / И так, дай Бог, служить иным. / Вы не пеклись о теплом месте, / В душе имея крепость Брест, / Вы – пленник совести и чести / И это Ваш по жизни крест! / Да, Вы – не ангел. И понятно – / Они живут на небесах. / А здесь отметить нам приятно, / Что Вы на наших полосах / Представлены довольно часто / И, очевидно, не напрасно. / При орденах и при медалях / (За службу Вашу и отвагу) / Вы принимаете Присягу, / Затем вручаете диплом тому, / Кому в далеких далях / Теперь Отечеству служить / И честью свято дорожить. / Желаем Вам здоровья гору, / Чтоб быть и впредь семьи опорой, почаще брать аккордеон, / Чтоб не скучал без дела он, / И под гитарную струну / Петь про любовь и про войну, / Поскольку, коль душа поет, / То человек еще живет.

2.2. Научная и общественная деятельность Баранова В.Л. по возрождению воздухоплавания в Советском Союзе (Российской Федерации) В этом очерке я хотел бы подробнее остановиться на том общем деле, которое нас с Владимиром Лукичом Барановым заочно познакомило, объединило и сдружило уже во время совместной службы и работы в Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (с 25 августа 1997 года – Военная академия РВСН имени Петра Великого), – возрождение воздухоплавания в России (СССР) и исследование вопросов применения аэростатических летательных аппаратов в интересах повышения боевой готовности РВСН. Дружба эта продолжалась с мая 1989 года по май 2011 года, до самой смерти Владимира Лукича.

Надо отметить, что с первых лет существования Михайловской артиллерийской академии ее сотрудники интересовались возможностями по боевому применению аэростатов. В.И. Углов писал108: «…Наши преподаватели, выдающиеся физики Э.Х. Ленц и Б.С. Якоби в 1840 – 60 гг. анализировали проекты первых русских дирижаблей. Академик Ленц тогда писал в Морской ученый комитет, что он, работая в Михайловской артиллерийской академии, «рассмотрел многочисленные рукописные мемуары» на воздухоплавательную тему. Научные труды в области воздухоплавания имел и профессор Михайловского артиллерийского училища профессор В.А. Анкудович, – первый преподаватель баллистики в России и автор первого курса лекций по внешней баллистике. Еще в 1849 г., задолго до работ Д.И. Менделеева, он изучал влияние сопротивления воздуха на движение аэростатов…

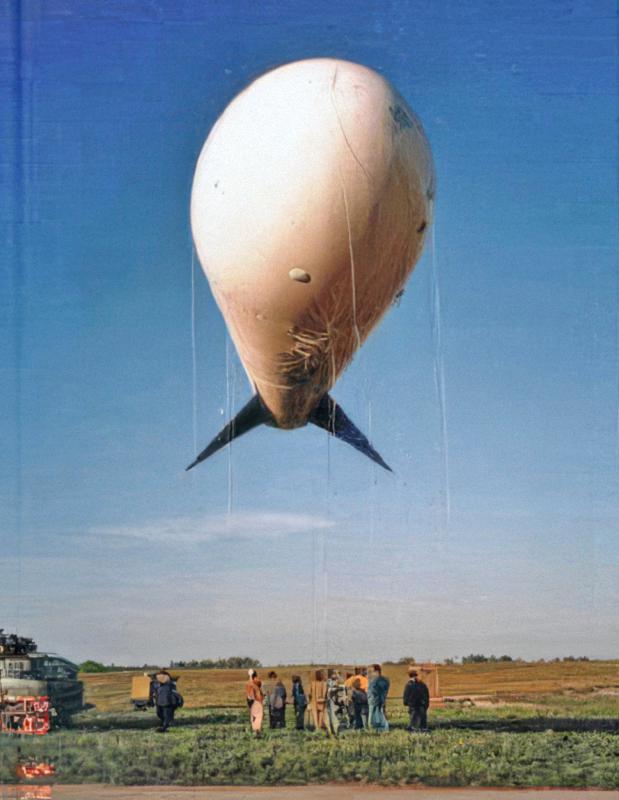

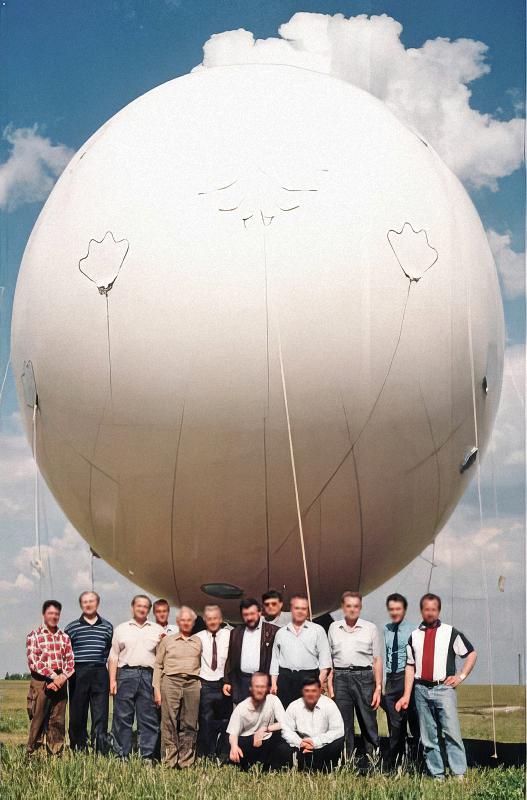

Основоположник экспериментальной ракетодинамики и преподаватель Михайловской артиллерийской академии К.И. Константинов издал первый научный труд в России по истории воздухоплавания, разрабатывал ракетные двигатели для управления полетом аэростатов. Когда в 1869 г. при Военном ведомстве была создана Комиссия по применению воздухоплавания к военным целям, то в ее состав вошли два наших преподавателя: Н.П. Федоров и В.Л. Кирпичев. Генерал-лейтенант Федоров впоследствии стал почетным профессором академии, первым председателем Воздухоплавательного отдела Императорского Русского технического общества, заместителем председателя Комиссии по применения воздухоплавания в военных целях (1885 г.), которая и положила начало созданию Военно-Воздушного флота России. К сожалению, почти забыт тот факт, что одна из первых в мире аэродинамических труб была построена в орудийной мастерской нашей альма-матер в 1871 г. капитаном Пашкевичем В.А., впоследствии профессор и член конференции Михайловской артиллерийской академии. Строил аэродинамическую трубу механик лаборатории Брауэр. В те же годы он изготовил «аэродинамический прибор для определения подъемной силы винта» конструкции известного академика М.А. Рыкачева. Наши выдающиеся ученые академик А.В. Гадолин и профессор Д.К. Чернов сами разрабатывали проекты дирижаблей и были экспертами других проектов аэростатических летательных аппаратов, в частности, знаменитого серба О.С. Костовича. Преподаватель академии М.М. Поморцев был основателем аэрологии, – отрасли науки, которая изучает законы движения воздушных масс с помощью аэростатов. С легкой руки начальника академии генерал-лейтенанта Н.А. Демьяненко, – председателя Комиссии по перевооружению крепостей, – в 1880-е годы в штат гарнизонов крепостей были введены воздухоплавательные отделения. Можно сказать, что это были первые строевые военно-воздушные подразделения в Русской армии… Нельзя обойти вниманием тот факт, что выпускник Михайловского артиллерийского училища 1906 г. поручик П.Н. Нестеров, проходя службу в артиллерийском подразделении во Владивостокской крепости, совершал полеты на воздушных шарах, разрабатывал правила корректирования артиллерийского огня из корзины привязного аэростата. В 1908 г. он обучался в Учебном воздухоплавательном парке на пилота аэростата. В 1912 г. Петр Николаевич окончил офицерский класс авиационного отделения Офицерской воздухоплавательной школы и стал одним из первых русских военных летчиков. Нестеров П.Н. является основоположником высшего пилотажа, совершал рекордные перелеты, конструировал различные летательные аппараты, разрабатывал вопросы взаимодействия авиации с наземными войсками и тактики воздушного боя. В годы Первой мировой войны, участвуя в боях за Львов, осуществлял воздушную разведку и первые в России бомбометания, приспособив для этого артиллерийские снаряды. 08 сентября (25 августа по старому стилю) 1914 г. Петр Николаевич совершил последний свой подвиг – протаранил неприятельский самолет, который вел разведку передвижений русских войск. Следует сказать, что воздухоплавание не было основным направлением работы Михайловской артиллерийской академии, но наши питомцы внесли большой вклад в развитие русского военного воздухоплавания. Эта традиция была продолжена и в советское время. Да и сейчас, когда академия возглавляет академическую школу Стратегических ядерных сил России и космической техники, мы не забываем о возможностях воздухоплавания». До Великой Отечественной войны в Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского глубоко исследовались возможности применения привязных аэростатов в качестве средств ПВО и артиллерийской разведки109. В 1960 – 1990 годы в научно-исследовательских работах и монографиях научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава академии исследовались вопросы применения аэростатов для прикрытия позиционных районов частей и соединений РВСН, использования дирижаблей для транспортировки межконтинентальных баллистических ракет, подъема с помощью аэростатических летательных аппаратов телеметрической аппаратуры при испытаниях ракетно-космической техники. Однако это были работы энтузиастов, которые не получили должного внимания со стороны заказывающих структур. Именно с приходом В.Л. Баранова на работу в академию принадлежит честь перевести эти исследования из разряда работ энтузиастов в разряд плановой научной работы в академии и в Ракетных войсках. При этом, данные исследования получили и свою практическую реализацию в виде дирижабля «Термоплан», аэростатной системы защиты и аэростатной радиолокационной станции. Сам термин «аэростатические летательные аппараты» (АЛА) в теорию оперативного искусства РВСН ввел Владимир Лукич. До него в ВС СССР оперировали термином «воздухоплавательные аппараты». В наши дни термином «аэростатические летательные аппараты» оперируют не только конструкторы летательных аппаратов легче воздуха, но и другие виды и рода войск ВС РФ, кроме ВКС. В ВКС России используется термин «воздухоплавание», что исторически связано с названием частей, учреждений и боевых документов. Например, Воздухоплавательная служба, Воздухоплавательный научно-исследовательский центр, отдельная воздухоплавательная эскадрилья, Боевой устав воздухоплавательных частей и т.д. Владимир Лукич рассказывал110: «Прибыв в 1986 г. для продолжения службы в академию на должность начальника кафедры оперативного искусства, я уже имел сформированные идеи применения аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН и уверенность в необходимости развития дирижаблестроения в России. И это глубоко обоснованное суждение, так как по гражданской специальности я авиационный инженер… Еще больше я укреплялся в мысли о необходимости использовать аэростатические летательные аппараты, когда проходил службу начальником штаба ракетного объединения, район оперативного построения которого располагался в двух часовых поясах… Занимаясь диссертационными исследованиями, я мог бы разрабатывать тему управления ракетным объединением, где я имел большой опыт, совершенствованием форм и способов его применения. И все это прошло бы на «ура». Но я не мог отказать себе в удовольствии (на этом слове Владимир Лукич сделал акцент, – М.И.) исследовать вопрос использования дирижаблей в интересах РВСН. Были недруги, которые смеялись мне в спину, мол, пришел в академию с такой большой должности, а занимается «пузырями». Я со своими мыслями пришел к тогдашнему начальнику академии генерал-полковнику Котловцову Н.Н. Что значит удел умных и интеллигентных людей! Он с ходу поддержал меня: «Надо эту тему поднимать!»111… Нельзя сказать, что идея применения аэростатических летательных аппаратов была всеми поддержана. Неоднократно пришлось ее защищать. Еще неизвестно, чем бы все закончилось, не поддержи нас начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Кочемасов С.Г. и начальник Центра оперативно-тактических исследований генерал-майор Носов В.Т. Так была решена актуальная научная задача по обоснованию принципиально нового типа вооружения РВСН – аэростатического носителя МБР в качестве пусковой установки и транспортного средства для повышения маневренности подразделений ПГРК». Весной 1987 г. по предложению В.Л. Баранова начальник академии пригласил на заседание Ученого совета для выступления перед профессорско-преподавательским составом заведующего кафедрой Московского авиационного института, бывшего заместителя А.Н. Туполева Героя Социалистического труда, член-корреспондента Академии наук СССР С.М. Егера, который тогда являлся еще и главным конструктором дирижабля «Термоплан». На этом заседании Сергей Михайлович подробно ознакомил ракетчиков с конструкцией и потенциальными возможностями аэростатического летательного аппарата, подъемная сила которого создавалась за счет нагревания воздуха в его оболочке. Области военного применения дирижаблей типа «Термоплан» научно обосновал Владимир Лукич. В 1988 году Владимир Лукич успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме: «Повышение боевых возможностей группировки РВСН на основе применения перспективных аэростатических летательных аппаратов». Научным руководителем у него был легендарный человек, Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор генерал-майор Бутылкин В.В. В этой научной работе генерал-майор Баранов В.Л. с позиций научных методов исследования обосновал следующую свою мысль: «Анализ возможных путей повышения боевых возможностей и живучести группировки РВСН показал, что решение некоторых из них, особенно таких, как повышение маневренных возможностей, повышение устойчивости системы управления, освоение новых районов базирования, создание системы прикрытия группировки, дальнейшее совершенствование всех видов обеспечения будет более эффективным в случае применения в Ракетных войсках перспективных аэростатических летательных аппаратов, обладающих рядом преимуществ по отношению к современным наземным, железнодорожным и воздушным средствам сообщения. Основными из этих преимуществ являются:

Было начато строительство летной модели дирижабля «Термоплан» на авиазаводе «Аэростар» в Ульяновске. Работа над его созданием продолжилась и после смерти С.М. Егеря в 1987 г. К сожалению, полноценный аэростатический летательный аппарат «Термоплан» так и не был построен не столько по техническим причинам, сколько из-за неорганизованности производства. В 1993 г. летная копия «Термоплана» была уже почти готова к полету, но вся работа по его доводке из-за прекращения финансирования была прекращена. «Случайно» упавшая на оболочку тяжелая люстра, освещавшая цех, повредила конструкцию дирижабля. Его останки были разграблены на заводе. Это был последний советский проект, которому было суждено не осуществиться. Сравнительно недавно стало известно, что в те «лихие» 1990-е годы авиазавод «Аэростар», как конкурента, через подставные лица пыталась обанкротить известная американская авиафирма. Когда я писал раздел о современном воздухоплавании в книгу «Отечественное воздухоплавание»112, то начальник академии генерал-полковник Плотников Юрий Иванович, которого ракетчики моего поколения бесконечно уважают, рассказал мне следующее: «Раньше я не сталкивался с аэростатическими летательными аппаратами, не знал их героической истории. Надо отметить, что и в центральном аппарате РВСН, и в военно-научном сообществе Ракетных войск не все должностные лица принимали увлечение Владимира Лукича этими, как им казалось, экзотическими летательными аппаратами. Высказывалось мнение, что разработка вопросов применения аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН является его частным увлечением.

В 1992 г. мне посчастливилось побывать на Ульяновском авиационно-производственном комплексе «Аэростар», где построили сравнительно небольшой прототип дирижабля типа «Термоплан». Увидев этот аппарат, я был очарован его формами: под дискообразной оболочкой находится гондола, сделанная из фюзеляжа современного вертолета. Здесь же, на оболочке, хвостовое оперение, выполненное в классическом романтичном стиле бипланов начала ХХ века в раскраске самолетов русской авиации того периода. Прекрасный симбиоз истории и современности! Я видел, как вокруг этого аэростатического летательного аппарата ходил Президент России Ельцин Б.Н., которому показывали дирижабль, и восторженно хлопал в ладоши: «Фантастика!» Но мое внимание больше привлекли летно-технические характеристики полноценного дирижабля-термоплана. Они позволили бы осуществлять оперативную переброску ракетных соединений вместе со всем своим вооружением непосредственно в новые позиционные районы, выводить из-под удара группировки Ракетных войск, проводить спасательные работы… Словом, вопросы применения аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН являются интересными для ученых академии». Видный организатор научной работы в Ракетных войсках начальник научно-исследовательского отдела в ВА РВСН им. Петра Великого (1994 – 2009) полковник Рассолов Александр Федорович рассказывает про В.Л. Баранова: «Владимир Лукич, по моему глубокому убеждению, был не только успешным военачальником достаточно высокого уровня, имевшим большой жизненный и служебный опыт, но и был человеком пытливого ума, интересующимся перспективными достижениями науки, романтиком в развитии и применении аэростатических летательных аппаратов. Я помню, что не все в верхах понимали это его увлечение. После его докладов в ходе проведения исследовательской командно-штабной игры некоторые должностные лица даже, образно говоря, плевались. Но дело-то пошло! В наши дни так или иначе, но в каждом современном вооруженном конфликте эти аппараты, пусть не в широких масштабах, но применяются». До создания Академии военных наук в первой половине 1990-х годов очень плодотворно работало Военно-научное общество при Центральном доме Советской (Российской) Армии имени М.В. Фрунзе. Членами этого общества стали и мы с Владимиром Лукичом. Тогда военно-научной общественностью страны широко обсуждались проблемы реализации оборонительной Военной доктрины в России с учетом процессов, происходящих в армиях стран блока НАТО, дальнейшей их модернизации, совершенствования вооружения, военной и специальной техники в зарубежных государствах. Опираясь на свой громадный служебный опыт, высказывал свои взгляды и соображения на содержание формируемой в то время Военной доктрины страны и Владимир Лукич Баранов. Об этом говорят его публикации в различных изданиях, в том числе и по линии Военно-научного общества имени М.В. Фрунзе. Генерал-майор Баранов В.Л. был твердо уверен в том, что аэростатические летательные аппараты должны быть включены в систему вооружений Российской Армии. «Сравнительно высокие тактико-технические характеристики дирижаблей, – писал он, – определяют перспективность их применения в военных целях. Дирижабли могут использоваться в качестве носителей РЛС, авизаправщиков, авианосцев, санитарных транспортных средств, а также транспортов для перевозки войск и топлива. Благодаря большой грузоподъемности, автономии и независимости от аэродромов, дирижабли могут доставлять грузы в труднодоступные районы и горно-пустынную местность… Наиболее перспективные боевые задачи дирижаблей: стратегические переброски войск и грузов, обеспечение борьбы за господство на море, дальний радиолокационные обзор и система раннего обнаружения низколетящих самолетов и крылатых ракет, дирижабли – носители МБР, дирижабли – транспортное средство при выполнении мероприятий боевого обеспечения»113. В 1990 – 2010-е годы академия была одним из инициаторов развертывания и проведения совместно с научно-исследовательскими учреждениями и вузами ВВС и Войск ПВО научных и экспериментальных работ в области разработки и применения боевых и обеспечивающих воздухоплавательных комплексов. Идейным руководителем всех этих работ был В.Л. Баранов. Надо отметить, что мы с Владимиром Лукичом регулярно участвовали в разработке научных результатов в рамках ИКШВИ. В 1997 г. для оценки научных результатов ИКШВИ руководителем оперативной группы от Командования РВСН114 был назначен первый заместитель Главнокомандующего РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. Проходя по корделоже, мы с Владимиром Лукичом случайно повстречались с Николаем Евгеньевичем. Генералы приветливо поздоровались, обнялись. «Вот идем готовиться к завтрашнему докладу научного результата», – сказал Владимир Лукич. «Я обязательно приду послушать», – ответил первый заместитель Главнокомандующего РВСН. И действительно, генерал-полковник Соловцов с офицерами Главного штаба РВСН пришел на доклад нашего научного результата, посвященного организации прикрытия объектов формирований Ракетных войск от ударов низколетящих средств воздушного нападения с использованием аэростатных систем заграждения. По всему было видно, что первому заместителю Главнокомандующего РВСН содержание научного результата и его актуальность очень понравилось. После окончания доклада он подошел к трибуне и стал нам с Владимиром Лукичом задавать вопросы практической реализации такого способа прикрытия объектов Ракетных войск. По его указанию мне пришлось здесь же мелом на доске рисовать схему позиционного района соединения и место в нем аэростатных постов. В целом, оставаясь довольным, Николай Евгеньевич сделал мне замечание: «Не владеешь штабной культурой». На следующий день я докладывал другой научный результат, посвященный созданию линии связи между формированиями РВСН с помощью аэростатного ретранслятора. Никто не ожидал прихода генерал-полковника Соловцова Н.Е., а он вместе с начальниками служб и управлений Главного штаба РВСН вдруг заходит в аудиторию! Для присутствующих это была картина Репина – «Не ждали»! Однако в организационном и методическом плане аудитория была хорошо подготовлена к проведению мероприятий ИКШВИ. После доклада Николай Евгеньевич спрашивает начальника связи РВСН: «Как вам предложение?» «Очень хорошее, товарищ генерал-полковник. Перспективное», – докладывает генерал-майор Сандулов Н.В. «Тогда реализовать его на мероприятии Татищенского соединения. Время до осени есть». Карточку эксперимента оформили вместе с председателем Военно-научного комитета РВСН полковником Диковым В.С. При активной поддержке заместителя начальника кафедры генерал-майора Князева В.Л. полковником Диковым В.С. было организовано взаимодействие Военно-научного комитета РВСН с Воздухоплавательной службой ВВС: согласовали диапазоны радиочастот, нашли лимит горючего для специальной техники, провели реальную привязку позиции аэростатного ретранслятора ВВС к пунктам дислокации воинских частей РВСН, участвующих в эксперименте. В академии было проведено совещание с привлечением специалистов РВСН и ВВС для решения текущих научно-технических вопросов. Тактический фон эксперимента, разработанный совместно Владимиром Лукичом и мной, отвечал замыслу ИКШВИ и состоял в следующем: после «уничтожения» командного пункта воинской части возникла задача восстановления управления частью в радиосети командира соединения, так как объекты части находились в зоне неустойчивого приема приказов и сигналов радиосредств. Реально на местности предполагалось произвести следующие действия: с подъемного поля Вольского воздухоплавательного исследовательского центра (13 ВИЦ МО РФ) поднимается привязной аэростат и с помощью радиоретранслятора «Выпь-П» ретранслирует приказы и сигналы из командного пункта соединения в данную воинскую часть. Одновременно по кабельной линии связи КП соединения устанавливает связь с соседней воинской частью. По вводной о разрушении десантом «противника» кабельной линии командир соединения осуществляет управление воинской частью через аэростатный ретранслятор. Проверка устойчивости радиосвязи должна была осуществляться в дневное и ночное время, а также на разных высотах подъема аэростата. Особая ценность эксперимента состояла в том, что появлялся прецедент установления радиосвязи между частями разных видов ВС РФ, опыт которого мог оказаться ценным в боевой обстановке при организации взаимодействия разнородных сил и средств, развернутых в одном позиционном районе. Уже летом 1997 г. представители Военно-научного комитета РВСН, академии, ракетного соединения и 13 ВИЦ МО РФ были готовы к эксперименту. Однако к тому времени Н.Е. Соловцов был назначен начальником академии, а служба связи РВСН утеряла интерес к эксперименту. Началось и прямое противодействие представителей одного из ЦНИИ МО РФ: эксперимент не нужен, так как мы выходим на испытания ведомственного мобильного комплекса технических средств высотно-подъемной антенно-фидерной системы поверхностной волны «Старт-1Р» на базе аэростатного носителя комплекса М-18115. Словом, несмотря на активную позицию ВНК РВСН по проведению эксперимента, заказчик научного результата за две недели до мероприятия отказался от его проведения. Оглядываясь на то время, можно с сожалением отметить, что у некоторых руководителей не хватило мужества настоять на проведении эксперимента. Дело в том, что аэростатный ретранслятор и комплекс приемопередающих средств радиосвязи высокоподнятой антенны поверхностной волны – это разные функциональные системы, которые, не конкурируя друг с другом, нашли бы свое применение в позиционных районах ракетных соединений. Дело в том, что одним из способов защиты системы связи в позиционных районах ракетных частей и соединений от комплексного информационного воздействия противника может служить реализация принципов адаптивного управления топологией сети на основе методов маршрутизации информации. В случае воздействия противника по сети связи, нарушается ее структура, в частности, появляются разрывы в топологии, что приводит к потере управления отдельными пунктами управления и объектами. Подъем аэростатных ретрансляторов как раз и обеспечивает наращивание топологии радиосети в местах, где сложилась критическая ситуация в системе управления войсками и оружием. Утешением для меня стало то, что спустя восемь лет после описываемых событий начальник кафедры автоматизируемых систем управления войсками и оружием полковник Мачульский Е.В., который также участвовал в теоретическом обосновании данного эксперимента, будучи научным руководителем у курсанта, выполнявшего выпускную квалификационную работу по теме применения аэростатных ретрансляторов в позиционных районах ракетных соединений, пригласил меня быть консультантом и рецензентом этой работы. С Евгением Вадимовичем мы сделали все, чтобы ВКР оказалась добротной и была защищена на «отлично». Небезынтересным оказалось то, что этот прилежный курсант был сыном того самого офицера-связиста, который начальнику войск связи РВСН дал отрицательную оценку нашему эксперименту по применению аэростатного ретранслятора ВВС в интересах РВСН, так как продвигал свою разработку «Старт-1Р». В феврале 1999 г. в рамках очередной ИКШВИ мы с Владимиром Лукичом углубили содержание предыдущих научных результатов, предложив способы применения системы аэростатного прикрытия объектов РВСН от средств воздушного нападения противника, эффективность которых была подкреплена математическим моделированием. Владимир Лукич пошел дальше и в своем содокладе предложил данную систему применить для защиты (именно защиты, а не прикрытия), как тогда говорили, объектов Сил стратегического сдерживания, а также уточнения планов прикрытия, охраны и обороны. Отдельно Баранов В.Л. предлагал укрепить взаимодействие с научными учреждениями ВВС в деле создания воздухоплавательных комплексов. Насколько я знаю, достоинства применения такой системы в интересах РВСН в то время не вызвали возражения у старших начальников Ракетных войск. Сотрудникам ВНГ № 1 было даже поставлено оперативное задание разработать методику расчета необходимого количества привязных аэростатов для аэростатной системы защиты объектов РВСН. В марте 1999 года началась агрессия НАТО во главе с Соединенными Штатами против Союзной Республики Югославии. Если к началу операции «Союзническая сила» Североатлантическим альянсом для ударов по Сербии и Черногории было привлечено 258 самолетов, то к концу операции численность ударного самолетного парка НАТО была увеличена в более чем 2,4 раза116. Как сообщила штаб-квартира НАТО, по целям в Сербии было использовано более 15 тысяч управляемых ракет и авиабомб, а также крылатых ракет. Опыт проведения данной операции, которая в военной литературе была названа тренировкой НАТО войны против России на одном из стратегических направлений, показал, что необходима защита объектов РВСН от возможных внезапных ударов крылатых ракет большой дальности полета ВС США и ВТО других стран НАТО. Дальнейшие события и документы не являются режимными, поэтому я могу описываю их в хронологическом порядке и роль В.Л. Баранова в этих событиях. После агрессии НАТО против Югославии генеральный директор Воздухоплавательного центра «Авгуръ» Федоров С.В. обратился с письмом к начальнику вооружения ВС РФ генерал-полковнику Ситнову А.П., в котором написал, что исходя из опыта и эффективности применения аэростатов заграждения в годы Второй мировой войны для защиты Лондона, Ленинграда, Москвы и Минска от ударов немецких самолетов-снарядов Фау-1, а также вышеописанных результатов научных исследований в области создания и применения аэростатной системы защиты, проводимых в Военной академии РВСН имени Петра Великого, такие системы способны эффективно бороться с крылатыми ракетами ВС США (КР). Само собой разумеется, что к тексту данного письма приложили руку и мы с Владимиром Лукичом. При личной встрече Анатолий Петрович активно поддержал нашу инициативу и 06 апреля 1999 г. доложил Министру обороны Российской Федерации Маршалу Российской Федерации Сергееву И.Д.: «Проведенный анализ тактико-технических характеристик и боевых возможностей крылатых ракет показал, что в настоящее время задача прикрытия наземных объектов от воздействия КР практически не решена. Ни одно из современных средств ПВО не обеспечивает своевременное обнаружение КР в полете и их гарантированное уничтожение. В качестве одного из возможных путей решения этой проблемы Воздухоплавательным центром «Авгуръ» предлагается нетрадиционное средство защиты от КР. Суть аэростатного заграждения состоит в создании на пути движения средств воздушного нападения противника высотных искусственных препятствий, которые заставляют СВНП либо отказаться от нападения на объект поражения, либо подняться на большую высоту для преодоления заграждения, либо искать другие пути пролета к цели. То есть, факт нахождения в воздухе аэростатов с заграждениями вынуждает воздушного противника отказаться от активных действий на малых высотах. Следовательно, наиболее целесообразно применять аэростатное заграждение на подступах к важнейшим объектам и в районах, где не обеспечивается надежное прикрытие войск, промышленных предприятий и других важных объектов. Кроме того, аэростаты могут служить носителями средств вооружения, разведки, РЭБ и т.п. Учитывая изложенное, представляется целесообразным для проработки вопросов применения аэростатных систем защиты провести НИР…» Уже на следующий день, 07 апреля 1999 г., Министр обороны России наложил на письмо начальника вооружения ВС РФ резолюцию: «Согласен». После этого Анатолий Петрович разослал письма главнокомандующим видами ВС РФ и командующим родами войск ВС РФ: «…Экономичным и эффективным средством защиты наземных объектов от низковысотных дозвуковых крылатых ракет может стать аэростатная система заграждения… По данной проблеме доложено Министру обороны Российской Федерации и получено согласие на проработку вопросов возможности и целесообразности применения аэростатных систем заграждения для защиты от крылатых ракет в рамках отдельной научно-исследовательской работы…» Очень горячо работу, включая и привлечение к ней научных учреждений от других ведомств, в официальных письмах и при личных встречах поддержал главнокомандующий ВВС генерал-полковник авиации Корнуков А.М., с которым тоже у нас была встреча. Военно-научный комитет ВВС предпринял настойчивую попытку замкнуть НИР по созданию аэростатной системы защиты только на ВВС, так как для ее проведения были выделены значительные средства. В.Л. Баранов, С.В. Федоров и М.И. Павлушенко присутствовали на том заседании ВНК ВВС. Мы, по существу, отстояли, переходя порой на повышенные тона в своем обосновании с членом комитета Рог В.Г.117, право того, что первым в списке соисполнителей данной НИР, как инициатор исследований, должна стоять наша академия. Руководителем временного научного коллектива по выполнению НИР от ВА РВСН имени Петра Великого был назначен В.Л. Баранов, ответственным исполнителем – М.И. Павлушенко. На данную научно-исследовательскую работу, получившей шифр «Бредень», Воздухоплавательным центром «Авгуръ» было подготовлено тактико-техническое задание, в составлении которого мы также приняли активное участие. Поскольку чуть ли не впервые головным исполнителем НИР, заказчиком которой выступало Правительство Российской Федерации, была частная фирма «Авгуръ», то никто из руководителей соисполнительских научных учреждений не решался первым подписать ТТЗ. По этому поводу на совещании у начальника кафедры оперативного искусства генерал-майора Прозорова В.В. (1993 – 1999) генеральный директор головного исполнителя – Воздухоплавательного центра «Авгуръ» – Федоров С.В. высказал сожаление. Тогда Владимир Лукич говорит: «Пошли к начальнику научно-исследовательского отдела академии». Полковник Рассолов А.Ф. внимательно выслушал доклад Станислава Владимировича, посмотрел документы по организации НИР и повел нас в кабинет начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-полковника Соловцова Н.Е. Николай Евгеньевич тоже возмутился действиями руководителей, которые по временному творческому коллективу формально были ему подчинены. Спрашивает у Александра Федоровича: «Какой наш интерес?» А.Ф. Рассолов отвечает: «Наш интерес финансовый, а второй интерес – политический». Потом Н.Е. Соловцов посмотрел на меня, вероятно вспомнил мои доклады на ИКШВИ в его бытность первого заместителя Главнокомандующего РВСН, и в форме приятного удивления говорит: «Ты смотри!? Был капитаном, майором, а уже подполковник, будет и полковник»118. Обращаясь ко всем присутствующим, Николай Евгеньевич спрашивает: «Вы на что надеетесь?» Владимир Лукич за всех ответил: «Надеемся, что после вашей подписи бодяга с соисполнителями закончится». Тогда, 17 мая 1999 года, начальник академии генерал-полковник Соловцов Н.Е., фамилия которого первой стояла в листе согласования тактико-специального задания на НИР, первым из всех руководителей соисполнительских научных учреждений, и подписал ТТЗ. Затем решительно сказал: «Если я подписал, – бодяга уже прекратилась». Обращаясь к Федорову С.В., Николай Евгеньевич сказал: «Подарили бы нам один «реостат» (он в разговоре вместо слова «аэростат» постоянно шутливо говорил «реостат»119, – М.И.) для подъема флагов на торжественные дни, я бы ветеранов пригласил». Станислав Владимирович отвечает, что для подъема аэростата нужны специалисты. Начальник академии парировал: «Вы нам подарите «реостат», а он, – показывает рукой на меня, – разберется, как флаги поднимать». Конечно, аэростат нам никто не подарил, но после этого разговора с центрального сквера академии на торжественные мероприятия российские воздухоплаватели достаточно часто поднимали красочные аэростаты и разворачивали пневмонадувные макеты военной техники, изготовленные по аэростатным технологиям.