|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

имени ПЕТРА ВЕЛИКОГО М.И. ПАВЛУШЕНКО

Балашиха 2023 © Павлушенко М., 2023. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

Глава 1 1.1. Первые армейские годы В.Л. Баранова (1954 – 1972) Владимир Лукич Баранов родился 14 сентября 1936 года в городе Орша Витебской области. Уже будучи ветераном, он всегда в разговорах с коллегами по-настоящему гордился своей принадлежностью к героической белорусской земле, в анкетах в графе национальность писал – белорус. Из воспоминаний детства Владимир Лукич рассказывал, что ему больше всего запомнился июнь 1941 года, когда его мама, как и тысячи других беженцев, с двумя маленькими детьми на руках уходила от Бреста на восток страны. Отец, кадровый пограничник, с первых часов войны сражался с фашистами. Как известно, по плану «Барбаросса» командование немецко-фашистских войск на прохождение линии советских пограничных застав отводило всего 15 – 30 минут. Но именно на советской границе немецко-фашистская машина «блицкрига» и дала первый сбой. Большинство пограничных застав держались часами и днями, а Брестская крепость по официальным данным в полном окружении держалась 32 дня, хотя отмечены отдельные очаги сопротивления до трех месяцев.

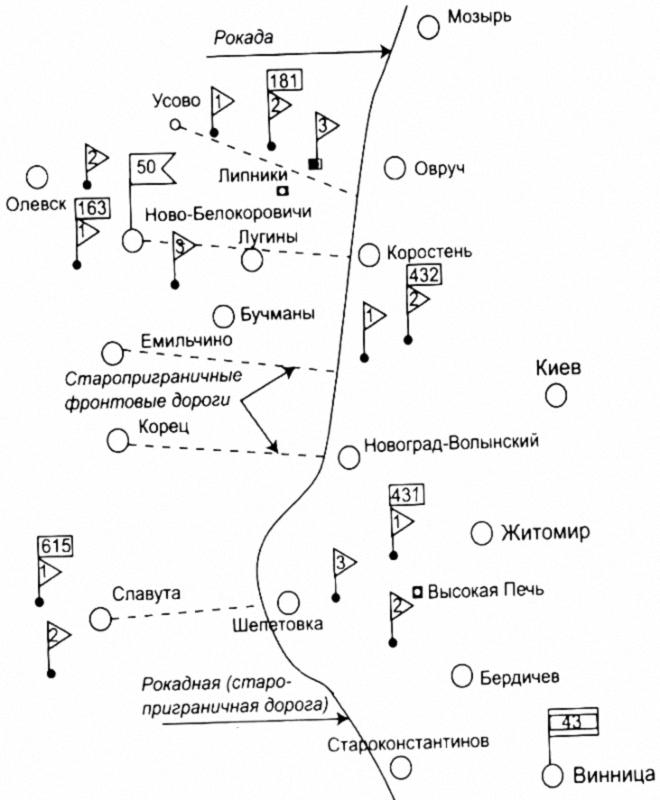

«Помню, – рассказывал Владимир Лукич, – после прибытия на квартиру вестового, обнял нас отец и побежал на «полуторку», которая увезла его на заставу. Больше отца мы не видели. Под бомбежкой мы с мамой выбежали из дома в чем были и уходили на восток. Навстречу нам шли и шли колонны красноармейцев на бой с врагом. Я все оглядывался на наш дом, – там остались маленькие цыплята, смотрел: не бегут ли они за нами». После войны Барановы в Белоруссию уже не вернулись, остались жить в Запорожье. Из Запорожья В.Л. Баранов поступил в 1954 году в Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище имени Ленинского Комсомола. Вспоминая годы обучения в училище, Владимир Лукич рассказывал: «В училище почти все преподаватели были участниками Великой Отечественной войны. Они давали нам надежные знания, которые пригодились бы нам на войне. Но это и обязывало. Если мой преподаватель по огневой подготовке с осколком в глазе стрелял на «отлично», то как я, курсант военного училища, мог после его обучения стрелять на «троечку?» «В Риге я, – продолжал свой рассказ Владимир Лукич, – прикоснулся к настоящей культуре. Об этом заботились наши воспитатели. Как только появился фильм «Карнавальная ночь», то первыми, кто в Риге увидел этот фильм, были курсанты нашего училища. Перед массовым показом картины рижанам, режиссер хотел посмотреть нашу реакцию на фильм. Картину представлял нам сам Эльдар Рязанов и несколько актеров, занятых в фильме. Среди них была и молоденькая Людмила Гурченко. Ну, конечно же, мы все массово в нее влюбились. В Прибалтике была другая жизнь, чем в разрушенном фашистами Запорожье. Как раз тогда же появился и фильм о светлой любви двух молодых людей – «Весна на Заречной улице». Он снимался в Запорожье. Я увидел мои улочки, завод, который стоял рядом с домом. Все в том фильме было так знакомо и узнаваемо. В увольнение я иногда ездил на электричке в Юрмалу покупаться в Балтийском море. До сих пор помню колоритный запах просмоленных шпал и морского бриза». Годы детства, проведенные в Запорожье, навсегда остались в памяти Владимира Лукича. Мой товарищ по совместной работе в ВНГ-1 подполковник Бельбас Станислав Михайлович рассказывал: «На первом строевом смотре, который Владимир Лукич проводил в должности начальника кафедры, увидел в моем удостоверении личности место рождения – город Запорожье. Может, он не поверил, что я оттуда родом, или пошутил, но задал проверочный вопрос: кто спроектировал мосты через Хортицу? Я, конечно же, и ответил, не задумываясь: «Инженер Преображенский». Я не мог этого не знать: я же все свое детство проводил на Хортице, исходил пешком и изъездил на велосипеде весь этот знаменитый остров вдоль и поперек. Владимир Лукич остался моим ответом доволен, но и я понял, что город Запорожье ему не чужой». Училище Владимир Лукич закончил в 1959 году с отличием. Молодой лейтенант, который был влюблен в небо, получил назначение начальником отделения проверки технической батареи 310 инженерного полка 43 Воздушной армии Дальней авиации. Служил лейтенант Баранов, как он говорил, «верой и правдой Государю и Державе». Те, кто застал свои лейтенантские годы еще в советское время, понимают, что тогда в ряды Коммунистической партии «за красивые глаза» лейтенантов не принимали. Надо было заслужить такую честь. Вот и инженер-лейтенант Баранов в 1959 году был принят в ряды КПСС. 01 сентября 1960 года 43-я воздушная армия Дальней авиации была переформирована в 43-ю Краснознаменную ракетную армию (РА). Уже в декабре того же года Владимир Лукич в воинском звании старший инженер-лейтенант был назначен на должность командира 3-й стартовой батареи 178-го ракетного полка (в/ч 23467, позывной «Эфир»), вошедшего в состав РВСН. На основании директивы Министра обороны СССР на базе 46-й ракетной бригады Резерва Верховного Главного командования (штаб г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР) в апреле 1961 года была сформирована 35-я Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия (рд). Ее первым командиром стал Шевцов Владимир Никодимович. В состав этой дивизии вошел и 178-й гвардейский ракетный полк (рп). Материалы военно-исторических исследований в РВСН1, мои записи в дневнике тезисов разговоров с Владимиром Лукичом, а также мемуары ветеранов РВСН позволяют реконструировать условия и атмосферу жизни и службы воинов 178 рп – одних из первопроходцев Ракетных войск. Вдумайтесь, с тех пор прошло больше 60 лет. Целая человеческая жизнь! Уж поистине, рукописи не горят. Так, мой командарм 43 РА генерал-лейтенант Валерий Васильевич Кирилин, с которым я очень сдружился в ходе совместной научной работы, когда он после увольнения из рядов ВС РФ работал в академии старшим научным сотрудником, писал: «Личный состав полка был «звездным», в одно время со мной в нем служили будущие генералы Ракетных войск Баранов В.Л., Гладун В.Г., Егоров В.Ф., Ласточкин Н.В., Фурса Е.Г., я их хорошо знал и общался с ним»2. 178-й гвардейский ракетный полк был сформирован на базе расформированной танковой дивизии и с сентября 1959 года до формирования 35-й рд подчинялся, как отдельный полк, непосредственно управлению 43-й Воздушной армии Дальней авиации (штаб г. Винница) под легендой «школа младших авиационных специалистов». Офицерам тогда так и говорили, что РВСН формируют в составе ВВС. По штату № 8/913, утвержденному 10 апреля 1959 г., полк состоял из 188 офицеров, 149 сержантов, 763 солдат, шести гражданских рабочих и служащих. В полку было три ракетных дивизиона (рдн) и дивизион транспортировки и заправки компонентами ракетного топлива. В 1-м и во 2-м рдн на вооружении стояло по четыре наземных пусковых установки с ракетами Р-12Н, в 3 рдн – четыре шахтных групповых пусковых установок с установленными в них ракетами Р-12У. Командир 1-го рдн в описываемый период Авдеев Степан Николаевич вспоминал период формирования 178-го рп: «Напротив Карцинской школы было общежитие полка. Там мы оставили свои чемоданы и пошли представляться командиру полка Запорожцу Михаилу Ивановичу. Разместили нас в том самом общежитии, где жили офицеры с семьями и солдаты. Это было двухэтажное здание, где «офицерские квартиры» были разделены между собой обычными одеялами, висящими на веревках… Осенью 1959 года в полк и, разумеется, в 1-й дивизион начали прибывать выпускники военных училищ – молодые лейтенанты. Среди них Смирнов К., Кирилин В., Клейнос Е., Жуков Ю., Шагов Б., Сапегин И., Омельянчик, Русских Л., Соколов А., Челышев Б., Баранов В., Рюмшин Н., Кончаев В., Саакян Э., Лазуткин В., Таланов А., Силин Г., Ищенко А., Аверкин А., Дубинский Э., Жерибор А., Толстой В.»3. Генерал-лейтенант Кирилин В.В. также писал про этот период жизни полка: «Полк формировался в нескольких километрах от города, в поселке Шалхи, на базе расформированной танковой дивизии… Соцкультбыт был спартанский – всех холостяков разместили в казарме (общежития не было), причем в двух ярусном размещении кроватей, чего не было в училище, снимать жилье в городе по режиму секретности не разрешалось, да и часть семейных офицеров размещалась в казармах в ленинских комнатах на две семьи, разгороженных простынями. Военторговская столовая находилась на территории части, но по воскресеньям не работала. Автобусное сообщение было от города до соседнего населенного пункта Карца, но рейсы были крайне редкими, а в вечернее время их практически не было, и основной способ добраться до Шалхов был на попутных машинах или пешком. Мы были молоды и эти обстоятельства нас не угнетали, тем более, что через несколько месяцев нам разрешили снимать жилье в городе. Состав формируемого полка был довольно интересным. Офицеры в большинстве своем молодые лейтенанты выпускники средних авиационных училищ, на должности от капитанов и выше пришли офицеры из расформированных авиационных полков, дослуживать до пенсии. С десяток, не больше, было лейтенантов-инженеров с высшим инженерным образованием. Я попал в техническую батарею, которой командовал инженер-лейтенант Аверкин, отделением командовал инженер-лейтенант Баранов В.Л. (впоследствии генерал-майор), первым дивизионом командовал списанный с летной работы майор Авдеев Степан Николаевич. А солдатами полк укомплектовывался тоже очень интересно. В нашем отделении из 24 солдат и сержантов срочной службы 18 человек имели сержантские звания. Старшиной батареи был старшина сверхсрочной службы Харитонов, прекрасный человек и воспитатель, изредка уходил в запой, но мы его очень ценили, так как опыта работы с людьми ни у кого из нас не было… Одновременно со службой мы очень много занимались спортом. В основном игровыми видами: волейбол, ручной мяч, футбол, баскетбол и легкая атлетика. Полк был, в основном, по своем составу, молодым, и фанаты в каждом виде спорта были. Я, например, серьезно увлекался волейболом. Наша команда играла на первенстве города Орджоникидзе и первенстве гарнизона. Соперники были достаточно сильными. В городе было несколько высших учебных заведений и два военных училища. Выступали мы и на первенстве республики, и на первенстве округа, зона проводилась в городе Грозном, выступали на первенство Ракетных войск»4. В статье, посвященной 50-летию РВСН, В.Л. Баранов также писал про период становления 178-го рп: «В военном городке бывшего танкового полка нас принял начальник штаба полка подполковник Цебоев Ибрагим Беккерович, который довел до нас обстановку и провел необходимый инструктаж: полк только формируется, квартир нет, нужно искать частную; легенда прикрытия – школа младших авиационных специалистов, необходимую технику скоро получим. Полка, как такового, еще не было. Нам предстояло его создать, укомплектовать, построить стартовые и технические позиции, получить и изучить технику, научится грамотно ее эксплуатировать, сдать зачеты, сделать практический пуск учебно-боевой ракеты на полигоне и получить допуск к несению боевого дежурства. И все это нужно было сделать в кратчайшие сроки… Формирование полка продолжалось. Ежедневно прибывал личный состав и техника. Офицеры, в основном, в летной форме. Те, кто прибывал в общевойсковой форме, с удовольствием (возможно, мне так показалось) переодевались в летную. Прибыл и командир полка – подполковник Запорожец Михаил Иванович, широкой души человек, фронтовик, не придиравшийся по мелочам, доверявший офицерам и воспитывавший в них самостоятельность и чувство ответственности за порученное дело. Командир мог снять свою летную куртку и отдать ее офицеру, уходящему в ночной рейс и не успевшему получить свою по каким-либо причинам. Заместителем командира полка был назначен капитан Гладун Владимир Григорьевич, чрезвычайно тактичный и уважительный человек, ни разу не повысивший голос на подчиненного. У меня сложилось впечатление, что минимум половину офицеров полка Владимир Григорьевич знал по имени и отчеству»5. Ветераны Военной академии РВСН имени Петра Великого, в том числе и я, еще помнят генерал-майора в отставке Гладун Владимира Григорьевича, который работал на кафедре № 2 (автоматизированные системы управления войсками и связи) доцентом. Так вот, я неоднократно видел, как Владимир Лукич бережно и уважительно общался с Владимиром Григорьевичем, обращался к нему «товарищ командир». Зачастую они и обедали вместе в кабинете Владимира Лукича (иногда, и я скрашивал их компанию). Их молодость была удивительным временем первопроходцев РВСН. Да и сами эти люди были под стать своему Времени, – смелые, сильные, волевые, компетентные, дисциплинированные, решительные, справедливые, выдержанные и настойчивые… Я, как и многие сотрудники академии, тому свидетели. Гладун Владимир Григорьевич вспоминал про этот период становления 178-го ракетного полка так: «…К концу 1959 г. полк был в основном сформирован… Я попросил у начальника штаба сопровождающего офицера, знающего позиционный район полка и объехал с ним все строительные площадки. Начальники строительных участков познакомили меня с ходом строительства и акцентировали мое внимание на имеющих место отставаниях от графика. Причиной тому являлась плохая (почти непроходимая) дорога… Отсутствие объездных путей привело нас к необходимости поиска таковых. Поэтому командир полка поставил мне задачу создать рекогносцировочную группу и попытаться найти хотя бы лесную дорогу между 1-м и 3-м рдн. К сожалению такую дорогу нам найти не удалось… Летом 1960 г. полк приступил к освоению изделия 8Ж38. Занятия проводились на учебной стартовой позиции и только в ночное время с соблюдением всех мер скрытости… Первые комплексные занятия в моей памяти остались как жалкое, плохо отрепетированное театрализованное зрелище. Учебная стартовая позиция занимала небольшое пространство, агрегаты размещались скученно, внутри площадочная связь работала плохо, в стартовой батарее было много народа, пуск осуществлялся с бронемашины, слаженность боевого расчета была недостаточно и т.п. Однако качество занятий по мере приобретения опыта улучшалось. Этому способствовало и то, что было больше уделено внимания индивидуальной подготовке номеров расчетов, проведению тренажей, предшествующих комплексному занятию»6. Валерий Васильевич Кирилин также оставил свои воспоминания про этот период жизни 178-го рп: «…Осенью [1960 г.] в полк прибыл комплект ракетного комплекса [Р-2 с ракетой] 8Ж38 и начались практические занятия, которые проходили в лесополосе, прямо на территории полка. Занятия проходили в ночное время, комплекс значительно отличался от комплекса 8К63, на котором нам предстояло дежурить. Но кое-какие практические навыки он позволял нарабатывать. Летом I960 года этот комплекс использовался в операции «Туман». На территории Дагестана подвижная группа, которую возглавлял командир 1-ой стартовой батареи майор Кудряшов, в заранее определенных местах устанавливали на пусковой стол ракету 8Ж38 и проводили прожиг двигателя ракеты, то есть запускалась, но не на полную мощность, с помощью жидкостного зажигательного устройства, заправленного спиртом (11 литров) двигательная установка, в качестве окислителя использовался жидкий кислород. Эффект от этих прожигов был потрясающий, да и спирта для обслуживания техники было больше, чем достаточно. Для создания учебно-материальной базы прибыли несколько ракет 8А11, на соплах двигателей были замечены клейма заводов изготовителей Германии»7. Новому для всех ракетному делу учились одновременно и офицеры, и сверхсрочники, и военнослужащие срочной службы. Днем изучали эксплуатационно-техническую документацию, боевой состав ракетного комплекса и индивидуальные карточки работы номеров расчетов. Практические занятия проводились только в ночное время с соблюдением мер скрытности на учебной стартовой позиции, оборудованной в технической зоне 47-го военного городка (пос. Спутник). Затем военнослужащие сдавали зачеты на допуск к самостоятельной работе. Для приема зачетов в дивизии из лучших специалистов была создана инструкторская группа. После приема зачетов «местной» инструкторской группой в 35-ю ракетную дивизию прибыла инструкторско-инспекторская группа из центрального аппарата РВСН. О ее создании и результатах работы рассказывает старший преподаватель кафедры № 33 (боевых космических средств) кандидат технических наук, доцент полковник Серебряков В.К., который в описываемый период проходил службу в 181-м рп (50 рд) в должности начальника 2-го (двигательного) отделения: «Начальник штаба ракетного дивизиона довел до меня распоряжение начальника ГШ ВС СССР, что я, наряду с другими офицерами 163-го и 181-го ракетных полков, включен в состав инспекции Главного штаба Ракетных войск по проверке ракетных полков, дислоцированных в районе городов Умань, Орджоникидзе и Беслан. На вопрос: «Почему именно я?! У меня вчера жена приехала!» ответ был лаконичным: «Приказы не обсуждаются». Правда, справедливости ради, замечу, как мне объяснили, что попал я в этот список будучи специалистом по двигательным установкам, прошедший аттестацию на полигоне и приказом Главкома РВСН допущен к самостоятельной работе. На совещании, руководство сформированных нештатных инструкторско-инспекторских групп по проверке специальной подготовки боевых расчетов стартовых батарей довело до нас цели, задачи, план и расписание работы. Нам была поставлена задача оценить уровень подготовки личного состава полков, вооруженных ракетным комплексом Р-2 с ракетой 8Ж38 и степень освоения ракетного комплекса 8К63 с ракетой Р-12… В середине сентября 1960 г. инспекторская группа переехала из Умани на Северный Кавказ и с 17 сентября по отработанному алгоритму, но с учетом местных особенностей, начала проверку ракетных полков в пригороде Орджоникидзе и Беслана. По результатам проверок полки получили такие же, почти слово в слово, оценки, как и полк в Умани: уровень подготовки по комплексу Р-2 – удовлетворительный, оставляющий желать лучшего, а степень освоения комплекса 8К63 – начальный, то есть, изучена материальная часть по «синьке» с конструкторской документации. Вернувшись из командировки, узнал ворох новостей: 80-я инженерная бригада РВГК переименована в 80-ю ракетную бригаду 43-й ракетной армии; дивизионы двухбатарейного состава разворачиваются в четырехбатарейные; офицеры, несущие боевое дежурство, обеспечиваются питанием и спецодеждой по нормам технического состава авиационных частей (комбинезонами, меховыми куртками и штанами, валенками-чесанками с галошами). Директивой Главного штаба РВСН предписано из штатного состава батарей укомплектовать два расчета, способных посменно нести боевое дежурство и самостоятельно выполнять поставленные задачи; в отделениях и расчетах организовать подготовку по освоению смежных специальностей»8. Для обеспечения легенды прикрытия 178-го ракетного полка (школа младших авиационных специалистов) перегнали самолеты Ту-4 и МиГ-15бис. Вот как этот эпизод описал В.Г. Гладун: «…К нам летом [1960 г.] из г. Полтавы перегнали самолеты Ту-4 и МиГ-15 бис (УТИ МИГ-15бис). Садились они на аэродроме близ г. Беслан, а в полк доставлялись в разобранном виде. Задача была не из легких. Для них была построена стоянка, выделена группа специалистов, которая периодически проводила на них работы, в том числе и связанные с запуском двигателей, имитируя тем самым принадлежность части к ВВС. Легенда эта продержалась недолго, но зато полк впоследствии продолжительное время выполнял план по сдаче государству цветного металлолома»9. Бывший военный летчик 1 класса командир 1-го рдн 178-го рп майор Авдеев С.Н. так писал об этом: «…И тут пришла команда о приеме для обеспечения легенды прикрытия полка самолетов Ту-4 и МиГ-15бис. Кто-то даже пошутил, предложив мне посадить самолет на территории полка, чтобы не мучиться и не разбирать его, перевозить в часть, а потом собирать. Для них была построена стоянка, выделена группа специалистов, которая периодически проводила на них работы, связанные с запуском двигателей. А МиГ мы потом несколько раз возили по дорогам республики. Так обеспечивалась легенда прикрытия о принадлежности полка к Военно-воздушным силам»10. Когда в полку установили самолеты, то старшему инженер-лейтенанту Баранову В.Л. добавилось работы. Владимир Лукич рассказывал: «Прибыли два самолета. По вечерам стали проводить прогонки двигателей (ШМАС все-таки!). Мне, как выпускнику авиационного училища, периодически приходилось залезать в кабину и запускать двигатели. Дело в том, что из Турции на территорию СССР залетали натовские самолеты-разведчики. Включением двигателей на Ту-4 и МиГ-15бис имитировалась принадлежность 178-го гвардейского ракетного полка к Военно-воздушным силам. Как мне хотелось поддать «газку» и потянуть штурвал на себя! Все ходили, морщились от шума и запаха выхлопных газов, а я дышал полной грудью родную атмосферу». Осенью 1960 года 178-й полк получил задачу по переподготовке офицерского состава на боевой ракетный комплекс 8К63, вооруженный ракетой Р-12. В это же время в расположение полка стали поступать элементы боевого стартового комплекса с наземными и шахтными пусковыми установками. Соответственно, полк был переведен на новый штат № 6/84, утвержденный 05 апреля 1961 года (286 офицеров, 307 сержантов, 1204 солдат, 29 рабочих и служащих). Личный состав 178-го ракетного полка участвовал в интенсивных строительно-монтажных работах по развертыванию боевых стартовых позиций наземных стартов с ракетой Р-12Н (1-й и 2-й рдн) и шахтных комплексов «Двина» с ракетой Р-12У (3-й рдн). Владимир Григорьевич Гладун писал: «… Полк получил задачу подготовится к переподготовке офицерского состава на РК, вооруженный изделием 8К63. Для проведения занятий в Тарском ущелье силами полка была построена учебная стартовая позиция, которую условно назвали «Пионерский лагерь труда и отдыха». Позицию, которую мы построили в 47-м военном городке под ракетный комплекс (РК) с изделием 8Ж38 использовать для проведения занятий на РК с изделием 8К63 не представлялось возможным, так как его геометрические характеристики не обеспечивали скрытое проведение занятий». При постройке учебной стартовой позиции возник смешной казус с командиром соседней части, не входящей в состав РВСН. Его описал С.Н. Авдеев: «В ходе проведения занятий по переподготовке офицерского состава нашего полка возникла необходимость в тренажере где можно было бы проводить подъем и прожиг изделий. Нашли место в Тарском ущелье. Начали завозить туда булыжник. Из каждого подразделения выделяли людей для строительства. Для соблюдения секретности придумали легенду про пионерский лагерь. В это время возник конфликт с полковником Герасевым Николаем Андреевичем. Он выразил неудовлетворение тем, что от них никого не выделяют на строительство лагеря и в последующем у них не будет мест в пионерлагере для детей офицеров его подразделений. Я тогда ему сказал: «Давай, выделяй 10 человек». Он начал выделять каждый день по 10 человек, а потом узнал, что это за пионерлагерь. И тут он начал возмущаться, что его обманули»11. Как строилась учебная позиция, оставил свои воспоминания генерал-лейтенант Кирилин В.В.: «Пока шло строительство, была выбрана учебно-боевая позиция в одной из лощин предгорья за населенным пунктом Карца. Там мы впервые развернули палатку 8Ю12, где хранилась ракета и мы проводили горизонтальные испытания, прежде чем она выдавалась стартовой батареи, проводившей очередное занятие в ночных условиях. Освещение позиции не было, ограждение – колючая проволока в четыре нити. Электричество во время занятий вырабатывали подвижные электростанции ЭСД-20 и ЭСД-50. В сентябре 1960 года старший инженер-лейтенант Баранов был назначен командиром 3-ей стартовой батареи, а я вместо него начальником отделения проверки технической батареи, так началась моя офицерская карьера. С первым развертыванием мы провозились значительное время. Ни о каких нормативах речи не могло быть… Довольно сложно было нести караульную службу, особенно ночью, когда не было занятий... В горах Чечено-Ингушетии, на высоте от 800 до 1000 метров над уровнем моря шло строительство позиционного района полка. В сентябре ознакомиться с ходом строительства приехал командующий Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник И. Плиев, сопровождающих он с собой не взял, а сам был в кожаной куртке без погон. На въезде на объект было оборудовано КПП, имеющее связь с караульным помещением, которое находилось на расстоянии около 2-х км. Дежурного коменданта техника-лейтенанта Русских в караульном помещении не оказалось. А часовой на КПП уперся, на объект Плиева не пропускал, и уехать не разрешил, пока через несколько часов не появился Русских. Объехав объект, Плиев успокоился, поблагодарил солдата и вручил ему часы, которые снял со своей руки. Территория нашего дивизиона была огромна. Жилой городок от боевой стартовой позиции (БСП) находился на расстоянии около 2-х километров, техническая позиция на расстоянии 3-х км, там же строился командный пункт полка, еще дальше находилась позиция сборочной бригады ртб. Природа была очень своеобразной и по-своему красивой. Весной все было белым, цвела алыча, черешня, груши, обилие черемухи, к осени все это созревало, было много орехов. Водились в большом количестве зайцы, козы, кабаны, для охотников было раздолье. С местным населением особых трений и конфликтов не было, и мы спокойно бродили в горах и группами и в одиночку… Как правило, «холостяки» перебрались жить на БСП дивизионов, прокутив очередную получку, можно было отсидеться в горах, питаясь по летной норме… Одновременно шло строительство жилья для семей офицеров. Два многоквартирных дома было построено в п. Шалхи, получали жилье офицеры и в г. Орджоникидзе. При этом произошел один казусный случай. К нам в полк в 1962 г. на должность секретаря комсомольской организации прибыл молодой старший лейтенант Елисеев, он был женат, но детей в семье не было, тем не менее, ему выделили 2-х комнатную квартиру. Это нас «заслуженных холостяков» возмутило, и мы подняли бунт «на корабле». В результате нам выделили 3-х комнатную квартиру на первом этаже в доме, где в полуподвальном помещении было устроено общежитие для холостяков. Жило в этой квартире 5 человек, ключ был один и, хоть квартира от земли располагалась довольно высоко, вместо того, чтобы сделать дубликат ключа, мы поочередно лазили при необходимости в форточку…»12. «По мере комплектования подразделений полка начиналась учеба, – вспоминал В.Л. Баранов. На переподготовку я попал с группой офицеров в действующий ракетный полк, дислоцировавшийся в Пинске (Белоруссия)13. Предстояло за три месяца (декабрь, январь и февраль) изучить основы нового оружия и получить необходимые знания и практические навыки для дальнейшего качественного исполнения функциональных обязанностей. Впереди нас ожидала служба в Ракетных войсках – дальние гарнизоны, полигоны, боевое дежурство и постоянная ответственность за боевую готовность ракетного вооружения и личного состава вверенных частей и подразделений». Авдеев С.Н. вспоминал: «Уже в конце декабря 1959 года мы были откомандированы для изучения матчасти в инженерный полк, расположенный в 30 км от г. Пинск по дороге Пинск – Минск. В составе группы был и сам командир полка Запорожец М.И. Там велось строительство учебной базы, жилья для офицеров полка, а за болотами строилась площадка для полка. Размещены мы были в деревянных домиках, а занятия по матчасти с нами проводились в местной деревенской школе. Новый 1960 год мы встречали в семье командира Пинского полка. В январе 1960 года вернулись в полк»14. После учебы в 85-м рп 1-й дивизион 178-го рп убыл на полигон Капустин Яр за ракетной техникой и на учебу. «Зимой 1961 года наш дивизион в полном составе прибыл на полигон Капустин Яр для проведения учебно-боевого пуска, – вспоминал генерал-лейтенант В.В. Кирилин15. Технология подготовки и проведения пуска заключалась в следующем: личный состав получал допуск к самостоятельной работе в ходе комплексных зачетных занятий с использованием учебной ракеты. Отделение горизонтальных испытаний, которым я командовал, получив зачет, под контролем инструкторов полигона подготавливало боевую ракету к пуску. Личный состав стартовых батарей после допуска проводил заправку и слив компонентов ракетного топлива на этой ракете, а лучшая стартовая батарея проводила потом подготовку и пуск ракеты. Лучшей батареей была третья стартовая батарея, которой командовал старший инженер-лейтенант Баранов Владимир Лукич, начальником третьего отделения был техник-лейтенант Миша Денисов. За двадцать минут до пуска ракеты отстыковывалось наполнительное соединение окислителя и после этого на привод третьей рулевой машинки устанавливался графитовый газоструйный руль. Расчет в спешке после отстыковки наполнительного соединения этот руль не установил. Ни командир батареи, ни начальник отделения, ни инструктор полигона пропуска этой операции не заметили. Пуск был проведен, головная часть точно попала в цель, только после этого Денисов обнаружил неустановленный руль и сказал об этом мне. Мы приняли решение по команде не докладывать, а руль забрать с собой для учебно-материальной базы. Система управления с возмущающими воздействиями по «рысканью» успешно справилась и с одним газоструйным рулем в плоскости первого и третьего стабилизаторов, скомпенсировала негативное воздействие «человеческого фактора»16. Кстати, В.В. Кирилин рассказывал, что когда офицеры полка приехали в Капустин Яр, то застали подготовку военнослужащих всего гарнизона к запланированному на лето 1960 года приезду Хрущева Н.С. на полигон. «Местным» было не до «полкачей». Интересно, что к приезду Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета министров СССР на полигоне собрали всю находящуюся в Советском Союзе разнотиповую ракетную технику и установили ее вдоль дороги, по которой должен был ехать Н.С. Хрущев. Среди этой техники на пусковые столы установили ракеты 8А11, 8Ж38, 8К51, 8К63 и др. «Ракеты стояли в хаотичном беспорядке, – рассказывал Валерий Васильевич, – но впечатление, этот беспорядок производил сильнейшее. Казалось, что степь ощетинилась ракетами». После прибытия личного состава из полигона, 178-й рп заступил на боевое дежурство. В.Г. Гладун вспоминал: «Первый и второй рдн базировались в районе н.п. Сурхахи (на удалении 7 км друг от друга, а третий – в районе н.п. Бамут. Боезапас ракет и головных частей был рассчитан на два пуска. Генеральным планом строительства предусматривалось, что ракеты 1-го и 2-го рдн будут хранится в сооружениях № 2, а головные части – в сооружениях № 6, расположенных на БСП своих дивизионов. Ракеты первого пуска 3-го рдн с пристыкованными к ним ГЧ будут установлены в шахты, и приведены в установленную степень боевой готовности. Головные части, предназначенные для второго пуска, будут хранится в сооружении № 6, расположенном в зоне ртб на боевой стартовой позиции 1-го рдн». Боевые стартовые позиции «наземных» дивизионов 178 рп (1-й и 2-й рдн) находились на высоте до одного километра над уровнем моря. Головной болью ракетчиков 178-го гвардейского ракетного полка были дороги, по которым двигалась ракетная техника. А если добавить к сказанному ночные условия, в которых перемещались ракетчики на позиции, гололед на горных и неприспособленных для движения крупногабаритной техники дорогах, наличие ущелий и много поворотов, то можно представить накал нервного напряжения и расхода сил солдат и офицеров полка. Ветеран полка Власов Валерий Петрович так описал маршрут от пункта постоянной дислокации до пусковых столов: «Не было ни одного ровного участка дороги. Сплошные подъемы и спуски. Это сильно затрудняло движение тяжелой техники. Особенно заправщиков. И естественно приходилось сталкиваться с трудностями при выходе дивизиона в запасной позиционный район, особенно в зимнее время. Все комплексные занятия проводились только в ночное время, так как при работе днем ракету было видно за несколько километров. Отработав до двух-трех часов ночи, в этот же день надо было прибыть на службу»17. 1-й ракетный дивизион, командиром 3-й стартовой батареи в котором был В.Л. Баранов, первым в 178-м рп в составе всех четырех пусковых установок ракет Р-12 заступил на боевое дежурство. Командир 1-го рдн майор Авдеев Степан Николаевич вспоминал: «18 апреля 1961 года наш первый дивизион встал на боевое дежурство. Как-то, не отложился у меня в памяти этот день отдельным событием. Помню, долгое время мы с объекта неделями не выезжали. Приезжали два офицера из Москвы, мы сдавали зачеты. Потом опять долго не могли выехать с объекта. Так прошли весна, лето, осень 1961 года. Помню даже в какой-то момент, жены офицеров чуть бунт не организовали…»18. «Но никто не ныл, не жаловался на трудности и усталость, – рассказывал Владимир Лукич. – Все понимали свою нужность Державе и сложность международной обстановки». 2-й рдн 178-го рп заступил на боевое дежурство 31 декабря 1961 г., 3-й рдн – в 1963 году. В 1992 г. чуть ли не впервые в стране широко отмечался юбилей проведения военно-стратегической операции «Анадырь» – передислокация из СССР и развертывание Группы советских войск на остров Куба с целью предотвращения американской военной агрессии. Главным содержанием операции «Анадырь» была доставка и приведение в боевую готовность на острове Куба стратегических ракет среднего радиуса действия Р-12 и Р-14 с ядерными боевыми зарядами. «Когда начался Карибский кризис19, мы дома и не были. Несли боевое дежурство в готовности к немедленному пуску ракет по позициям американских ядерных ракет, развернутых в Турции, рассказывал В.Л. Баранов. – Готовую к применению технику маскировали, так как со стороны Турции в нашем воздушном пространстве частенько появлялись американские самолеты-разведчики. По полку тогда пошел слух, что набирают офицеров-ракетчиков на Кубу. Много офицеров-ракетчиков написали рапорта с просьбой отправить их на Остров Свободы. Написал такой рапорт и я. Эти рапорта начальник отделения кадров собрал у нас, положил их в несгораемый сейф, больше эти рапорта мы и не видели», – улыбаясь, закончил свой рассказ Владимир Лукич. Валерий Васильевич Кирилин вспоминал про тревожные дни Ракетного кризиса так: «Реально соединения РВСН впервые были переведены в повышенную боевую готовность во время Кубинского кризиса, распоряжение было передано шифром, пакеты не вскрывались, но начальник штаба нашего полка, не разобравшись, пакет вскрыл. Ограничений было много. Ракеты из хранилищ технической батареи в предстартовые хранилища не перемещались, головные части к ракетам не пристыковывались, забор компонентов ракетного топлива в подвижные емкости не проводился. Офицерский состав был собран в предстартовые городки. И в таком состоянии мы находились более месяца. Здесь уместно отметить, что после отправки частей РВСН на Кубу, когда это стало достоянием гласности, была проведена компания по набору добровольцев поехать на Кубу. Примерно 80% молодых офицеров записались в добровольцы, но никого не отправили… Мы верили в идеалы и это, на мой взгляд, было прекрасно. Когда по радио объявили о запуске и успешной посадке Юрия Гагарина, я был дежурным по дивизиону и, расстреляв целую обойму из пистолета ТТ, меня переполняло чувство гордости за страну. Оно было у всех и меня только пожурили за этот поступок… После Кубинских событий нам пришлось много поработать. Стационарный в общем-то комплекс, пытались по-настоящему сделать мобильным. В полк прислали комплекты СП-6 – это железобетонные плиты, на которых можно было устанавливать пусковой стол и опоры установщика. В районе Саманик в заболоченной пойме р. Сунжа была выбрана учебная боевая позиция, которую мы занимали несколько раз – весной и летом составом дивизии. Комаров было тьма, боролись мы с ними варварским способом – разливом солярки, ни о какой экологии мы в те времена не думали. На стационаре на БСП батареей были установлены металлические опоры, между ними натянуты тросы, к которым крепились листы зеленой полихлорвиниловой пленки. Как оказалось, впоследствии, из космоса это светилось, как демаскирующее пятно. А возни с приводами по разведению тросов, при установке ракеты на пусковой стол было предостаточно, их постоянно заедало. Дороги между БСП батареей засыпали землей и задерновали. Во время дождя заправочная техника на БСП выехать не могла. Для тягачей АТТ20 дороги становились непроходимыми. Часть грунта пришлось снять, оставив колеи для проходя техники, но все дороги замаскировать не представлялось возможным. Это была не маскировка, а пустая трата сил и средств. К моменту, когда полк вошел в состав дивизии, мы многое знали и многое умели»21. Позиции 1-го рдн и 2-го рдн 178-го рп находились в сложной и сильно пересеченной горно-лесистой местности. БСП 2-го рдн размещалась на высоте 970 метров над уровнем моря, БСП 1-го рдн – несколько ниже. Много было трудностей, связанных с транспортировкой крупногабаритной ракетной техники по ущельям и неприспособленным горным дорогам в запасные позиционные районы. Это требовало много сил, большого нервного напряжения и организованности от всех участников марша. Крутые подъемы и спуски, ограниченные радиусы поворотов сильно затрудняли марш техники. С учетом требований скрытности, марши совершались только в темное время суток, поэтому становились чрезвычайно опасными. Положение усугублялось тем, что в ночное время, даже в летнее время, дороги часто покрывались гололедом. К сожалению, неоднократно случались аварии и поломки техники ракетного комплекса. Кстати, на одной из тренировок в батарее, которой командовал В.Л. Баранов, по установке ракеты Р-12Н на пусковой стол из-за нерасторопности солдата – номера расчета случилась нештатная ситуация, при которой ракета грозила упасть на землю. Опасность заключалась в том, что она была заправлена токсичными компонентами топлива. При ударе ракеты о землю, ракета могла разрушиться, а компоненты топлива – вытечь из баков. Владимир Лукич рассказывал, как он быстро организовал расчет на удержание ракеты в равновесии с помощью тросов до подъезда установщика. Для этого пришлось ему залезать по корпусу ракеты на определенную высоту, чтобы закрепить тросы. «На подготовку ракеты Р-12Н к пуску, когда она находилась в хранилище на грунтовой тележке, требовалось около двух часов, – вспоминал Кирилин В.В.22, – в готовности номер один, когда ракета была установлена на пусковой стол и заправлена окислителем и горючим, она могла дежурить около месяца. Подготовка к пуску занимала 20 минут, время, необходимое для заправки перекиси водорода. Ракета на пусковой стол устанавливалась с помощью установщика и его тросовой системы. Ракету на грунтовой тележке стыковали к пусковому столу вручную, для этого необходимо было совершить несколько маневров, чтобы попасть в улавливающее устройство пускового стола. Делалось это по команде «к столу!», «от стола!» – это стало крылатой фразой в Ракетных войсках». Словом, боевая готовность 178-го рп неуклонно повышалась. Полк привлекался и для решения нетипичных для боевой ракетной части задач. Так, в 1962-1963 гг. одна из стартовых батарей и отделение регламентных работ 1-го рдн участвовали в полигонных испытаниях комплекса противоракетной обороны. Генерал-майор Гладун В.Г. писал: «…Я уехал из Подмосковья на Северный Кавказ, где стал начальником штаба вновь формируемого ракетного полка. С вдохновением я взялся за работу, а было ее непочатый край. Сейчас, когда минули годы всей моей воинской службы, я могу утверждать, что на этой должности (начальника штаба ракетного полка) я приобрел не только конкретные знания и опыт работы начальника штаба части, но и познал все стороны службы, жизни, деятельности полка от отдельного солдата до каждого подразделения и части в целом»23. 08 мая 1963 г. старший инженер-лейтенант Баранов В.Л. был назначен старшим помощником начальника отделения боевой готовности и боевой подготовки 35-й ракетной Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии (в/ч 34196). В октябре того же года ему было присвоено воинское звание инженер-капитан. Поскольку Владимир Лукич в дивизии отвечал за боевую подготовку, то можно только догадываться, сколько усилий он приложил для подготовки личного состава 35-й рд к проведению под руководством Министра обороны СССР стратегического учения «Гроза». На этих стратегических учениях впервые в истории РВСН ракетчики 35-й рд 22 декабря 1963 г. осуществили пуск ракеты с боевой стартовой позиции 480-го рп (командир дивизии генерал-майор Шевцов В.Н., командир полка – полковник Хуторцев С.В.). В сентябре 1966 г. Баранов В.Л. возвращается в 178-й рп на должность заместителя командира дивизиона, а в мае 1968 года он становится командиром дивизиона в 479-м ракетном Померанском орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полку (в/ч 33916). В ноябре 1967 г. Владимиру Лукичу было присвоено воинское звание инженер-майор. Необходимо отметить, что с 03 по 08 июня 1968 года в ходе стратегического учения «Весенний гром» под руководством Министра обороны СССР в 35-й рд впервые в ВС СССР был произведен залп стратегических ракет. С 20 августа по 01 сентября того же года дивизия была переведена в повышенную боевую готовность в связи с событиями в Чехословакии. Владимир Лукич в это же время заочно обучался в Пятигорском государственном институте иностранных языков, который окончил в 1971 году по специальности «Английский язык». Как он мне рассказывал, знание английского языка ему неоднократно помогало в жизни, о чем расскажу ниже. В апреле 1970 г. Владимир Лукич возвращается в свой 178-й гвардейский ракетный полк на должность начальника штаба – заместителя командира полка. 03 февраля 1972 г. Главнокомандующий РВСН присваивает Баранову В.Л. воинское звание подполковник. Уже в ноябре 1972 года подполковник Баранов В.Л. убывает в 50-ю рд на должность командира 431-го гвардейского ракетного Киевско-Ровенского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Но на этом связь Владимира Лукича с 35-й рд не прервалась, хотя 20 сентября 1980 г. 178-й рп был расформирован. В декабре 1981 г. 35-я рд в составе двух полков (479-й рп и 480-й рп) и управления дивизии была передислоцирована в пгт Боровиха Первомайского района Алтайского края и вошла в состав 33-й гвардейской ракетной Бериславско-Хинганской дважды Краснознаменной ордена Суворова армии (в/ч 43189). С 1994 г. основное место дислокации дивизии – ЗАТО Сибирский Алтайского края. В августе 1981 года Баранов В.Л. был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего и членом Военного Совета 33-й гвардейской ракетной армии. Можно только догадываться о его чувствах, когда он уже в новом качестве в служебных целях посещал 35-ю ракетную дивизию. Сохранились теплые воспоминания другого однополчанина Владимира Лукича генерал-лейтенанта Кирилина В.В. по похожим обстоятельствам24: «После окончания академии Генштаба в 1986 году я был назначен на должность первого заместителя командующего Омской армии, и в Барнауле встретился со своей [35-й] дивизией, которой командовал в то время полковник Соловцов Н.Е. Но это была уже не та дивизия и не те люди. Из офицеров своего полка я застал только одного подполковника Козлова, который во время моей службы в полку был оператором третьего отделения первой батареи, а теперь заканчивал службу в ртб дивизии. Мы с ним просидели в гостинице целый вечер, вспоминая дела давно прошедших дней. Полк был расформирован при передислокации дивизии в Алтайский край. Несмотря на то, что полк был сформирован осенью 1959 года, в анналах истории PBCH, как отдельный полк, он не проходит, и был включен в состав РВСН в 1961 году одновременно с формированием дивизии. Когда я писал эти воспоминая, тоска и гордость охватили меня за те прожитые годы. Мне посчастливилось служить со многими офицерами фронтовиками, о которых я здесь не упомянул, у них я многому научился, они не были специалистами-ракетчиками, но они были людьми с большой буквы, у них я учился человечности. Вместе со мной проходили службу интересные личности. Зам. командира полка капитан Гладун стал командиром этой дивизии, сменивший его выпускник академии им. Фрунзе майор Егоров В.Ф. стал командующим Читинской армии. Лейтенант Баранов В.Л. – начальником штаба Омской армии, лейтенант Коля Ласточкин – командиром дивизии, лейтенант Леша Гуров – доктор технических наук, профессор начальник кафедры академии им. Дзержинского. Лейтенант Витя Чинков – доктор технических наук, профессор заместитель начальника Харьковского высшего инженерного училища по науке. Да и других интересных людей было в коллективе Орджоникидзевского полка довольно много, с лейтенантом Витей Толстым, мы встречались в г. Виннице – полковник Толстых был заместителем начальника оперативного отдела армии армии. Взгляд со стороны. В должности заместителя командующего Омской армии я прослужил всего лишь год. Но несколько поездок в Барнаул особенно запомнились. Первая ознакомительная поездка поразила меня отголосками тех условий, в которых начинала свою деятельность дивизия в новом месте дислокации практически с нуля. Аэродром (вертодром) находился в стадии строительства, в центре жилого городка все было в котлованах, объектов соцкультбыта не хватало, монтажники собирали только коробки жилых домов, а всю отделку, сантехнику, электрику личный состав дивизии выполнял собственными силами, для чего был создан не штатный строительный батальон, меня это особенно поразило, раньше ни с чем подобным я не сталкивался, госпиталь располагался в сборно-щитовых казармах и частично в землянках, шел монтаж учебного корпуса. Полигон железобетонных конструкций, площадью несколько гектаров, был завален огромными кучами не ликвидного и ломанного ЖБК, да и других забот хватало и все это лежало на плечах командира дивизии полковника Соловцова Н.Е… В сентябре мы с генерал-лейтенантом Свотиным П.П. проехали по всем объектам дивизии. Он, по поручению главкома, проверял готовность дивизии к зиме. БСП полков были в образцовом состоянии, крупных замечаний у Петра Петровича не было. Вместе со Свотиным П.П. побывали мы и на строящемся унифицированном командном пункте дивизии. Для меня эта поездка была поучительной. В начале ноября я с группой офицеров управления армии прибыл проверить подготовку дивизии к проведению ноябрьских праздников, кроме этой целевой установки, мы дополнительно посмотрели и другие аспекты повседневной жизнедеятельности дивизии. Возник целый ряд вопросов, для разрешения которых требовалось решение командира дивизии. На обсуждение этих проблем мы потратили с полковником Соловцовым несколько часов. В конечном итоге, мы нашли необходимое взаимопонимание. Мне думается, что это взаимопонимание не утрачено до сих пор. В дальнейшем мне еще не раз пришлось побывать в дивизии, и я каждый раз отмечал при докладах Командующему армией, что дивизия уверенно идет вперед, что позволяло большую часть времени проводить в других соединениях армии». 1.2. Служба в 50-й ракетной Краснознаменной дивизии (1972 – 1976) В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года в Советских Вооруженных Силах начали создаваться бригады особого назначения резерва Верховного Главнокомандования. Непосредственное руководство этим процессом осуществляли заместитель Министра обороны СССР Маршал артиллерии М.И. Неделин и начальник штаба реактивных частей генерал-лейтенант М.А. Никольский. К 1955 году было создано семь таких бригад. Их первыми командирами являлись участники Великой Отечественной войны генерал-майоры А.Ф. Тверецкий и П.В. Колесников, а также полковники М.Г. Григорьев, Т.Н. Небоженко, М.М. Чумак, М.Н. Шубный, А.К. Дидык. Формирование бригад проходило в непростых условиях на ракетном полигоне Капустин Яр. 15 мая 1953 г. в Капьяре началось формирование 80-й инженерной бригады РВГК на основе 23-й бригады специального назначения РВГК. Приказ о создании бригады за подписью первого ее начальника штаба полковника Яковца А.Н. был отдан 30 мая 1953 года. Эта дата и считается днем создания 50 ракетной дивизии25. В июне 1953 года приказом МО СССР командиром 80-й инженерной бригады РВГК был назначен гвардии полковник Чумак М.М., который в годы Великой Отечественной войны командовал бригадой гвардейских минометов – первых в мире реактивных систем залпового огня «Катюша». В феврале 1954 года 80-ю инженерную бригаду передислоцировали на Украину (Житомирская область, село Белокоровичи). В то время на ее вооружении находился ракетный комплекс Р-1 (8А11). Уже в июле-августе 1955 г. всеми дивизионами 80-й бригады на полигоне Капьяр были проведены боевые пуски этих ракет. На одном из таких пусков присутствовал Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который отметил хорошую выучку боевых расчетов и вручил отличившимся воинам ценные подарки26. 01 октября 1955 г. бригада была переформирована в 80-ю учебную инженерную бригаду РВГК. Она занималась подготовкой младших военных специалистов и переподготовкой офицерских кадров в интересах всех ракетных частей ВС СССР. Впоследствии выпускники – специалисты ракетного дела из 80-й бригады неоднократно показывали образцы мастерства владения ракетным вооружением в ходе плановой учебно-боевой работы. В мае 1959 г. 80-й учебной инженерной бригаде РВГК было возвращено прежнее наименование – 80-я инженерная бригада РВГК. В самом начале 1960 г. ракетные подразделения бригады были отправлены в Капьяр на традиционное обучение на ракетной технике с последующим пуском ракеты Р-12. Участник той командировки полковник Серебряков В.К., тогда лейтенант 181-го рп, вспоминает ее подробности и особенности: «…Наступил Новый 1960 год. По планам Главного Штаба РВСН наш дивизион в первой половине февраля в полном составе со своей штатной техникой должен выехать на Государственный испытательный полигон Капустин Яр для подготовки и сдачи зачета на допуск к самостоятельной работе и несению боевого дежурства по результатам пуска учебно-боевой ракеты. Началась интенсивная подготовка дивизиона к выезду на полигон. До этого момента каждое отделение технической батареи должно отработать по два комплексных занятия на технической позиции, а каждая батарея – по два комплексных занятия на стартовой позиции. Каждое занятие проводилось только в ночное время. Сложность их состояла в том, чтобы спланировать и своевременно осуществить передачу учебно-боевой ракеты между отделениями технической батареи и стартовыми батареями. Нам повезло с погодой, – стояла традиционная для этих мест мягкая зима, температура не опускалась ниже – 10 градусов по Цельсию. Наступил день отъезда, 10 февраля, с утра вся техника дивизиона выводится из учебных позиций на площадку с погрузочной рампой. К 12 часам на железнодорожную ветку подается эшелон – состав из четырехосных платформ с крепежными материалами для техники, пять теплушек для личного состава, караульного помещения и полевой кухни, плацкартный вагон довоенного образца для офицеров и штаба дивизиона. В соответствии с планом размещения техники начинается загрузка платформ, около 16 часов совместно с железнодорожниками проверяется крепление техники. В согласованное время эшелон по распоряжению диспетчерской службы железнодорожного узла вытягивается из военного городка. На маршруте движения эшелона, по графикам Министерства Обороны и Министерства путей сообщения, в крупных железнодорожных узлах предусмотрены остановки на запасных путях для смены тепловозных бригад и часовых караульной службы, организации приема пищи, пополнения запасов воды. Офицеры питались по нормам солдатского пайка из «общего котла» – полевой кухни. По мере продвижения на восток почувствовали похолодание. Снижение температуры в первую очередь заметили часовые на постах, и особенно при движении. Караульные выставлялись на посты в полушубках, валенках, шапках-ушанках с опущенными и подвязанными клапанами. Утром пятого дня пути эшелон прибыл на полигон на площадку выгрузки. Погода встретила нас, мягко говоря, не ласково: мороз – 20 градусов по Цельсию, сильный пронизывающий ветер, характерный для заволжских степей. Самыми неподготовленными к такой погоде оказались мы, – офицеры: шинель, полевая форма с нательным и теплым бельем, хромовые сапоги и легкие перчатки не спасали от холода. Было ощущение, что сапоги примерзли к подошве ног или наоборот. Чтобы как-то согреться приходилось интенсивно двигаться. В первую зиму Ракетных войск, нового вида Вооруженных Сил, выяснилось, что у офицеров нет теплой спецодежды, как в других видах и родах войск. В лучшем положении были наши солдаты и сержанты, одетые в стеганные, ватные штаны и телогрейки под шинель. В валенках, шапках-ушанках и трехпалых перчатках времен Великой Отечественной войны они чувствовали себя на воздухе неплохо. Мы же на практике усвоили справедливость сибирской поговорки: не мерзнет не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается. Еще один урок вынесли: в любом деле, особенно в критических ситуациях, недопустимы шапкозакидательство и суетливость. Пример тому легковесность ряда водителей при разгрузке: «Вот сейчас быстренько заведемся и разгрузимся!» Ан, нет! Масла в картерах и в мостах автомобилей замерзли, загустели, а беспорядочные попытки запустить двигатели приводили к тому, что аккумуляторы быстро «садились». Надежда на изменение погоды не оправдалась: время идет, а мороз не отступает. Выручил опыт бывшего тракториста, нашего начальника компрессорной станции, сержанта Акимова. Он снял воздушный фильтр, не включая зажигания «кривым стартером» рукояткой несколько раз прокрутил коленчатый вал двигателя, через патрубок фланца крепления фильтра капнул несколько капель эфира в двигатель и дал команду водителю выжать сцепление и запустить двигатель стартером. Ура двигатель запустился! А теперь, на первой скорости, на малых оборотах необходимо стронуть станцию с места и, повернув руль и прибавив газу, выскочить с железнодорожной платформы на рампу. Компрессорная станция массой девять с половиной тонн на ходу! А это хороший тягач, которым стягиваются остальные автомобили с платформ, которые на ходу уже заводятся. Наконец-то, выгрузка закончена. Дивизион походной колонной с командиром на ГАЗ-69 во главе двинулся на 10-ю площадку в автопарк, где размещается на отведенной стоянке. Личный состав побатарейно расквартирован в одном из ангаров, разделенном брезентовыми перегородками на отдельные секции – импровизированные казарменные помещения и столовую. В программу пребывания на полигоне дивизиона и, нашей батареи в частности, входили подготовка и сдача зачетов по конструкции ракеты, ее составных частей и систем; по комплексным горизонтальным испытаниям ракеты на технической позиции; итоговая подготовка ракеты к учебно-боевому пуску и оценка по результатам пуска. Теоретическая подготовка к зачету проводилась на кроватях в «казарме», в ангаре по комплекту конструкторской документации и Наставлению по боевому применению, привезенными с собой. На практические занятия офицеры заимствовали ватные телогрейки, штаны и валенки у номеров расчетов и дневальных, находящихся во внутреннем наряде… По готовности к сдаче зачета по практическому проведению комплексных испытаний и имитации пуска с учетом графика освобождения стартового и технического комплексов, – дивизион поочередно совершает марш на площадку № 4 в составе стартовой батареи и отделения технической батареи, которые сдают зачеты и ожидают свою очередь на учебно-боевые пуски. К 20 апреля обе батареи «отстрелялись» с оценкой «хорошо». Отделения технической батареи смотрели эти пуски с безопасного расстояния, было тепло, чистое, голубое небо, яркое солнышко, цветущие тюльпаны и посвистывающие у своих норок суслики. На этом фоне старт, грохот и рокот улетающей ракеты оставил ошеломляющее и трудноописуемое впечатление. Итог этого процесса – аттестация боевых расчетов, утвержденная в приказах начальника полигона и Главкома РВСН. Пора на «зимние» квартиры. Отдел железнодорожных перевозок полигона включил наш дивизион в план-график поставки эшелонов. По прогнозам, своей очереди придется ждать не менее двух недель. В это время отмывается техника, солдаты привлекаются на хозяйственные работы в автопарке, на площадках и в городке. Мы, офицеры, знакомимся со старым, крупным селом Капустин Яр и 10-й площадкой – городом с тем же названием (в 1962 г. город был переименован в Знаменск). В селе одноэтажной частной застройки есть сельсовет, школа, больница, церковь, магазины сельпо и коопторга, рынок и кустарные предприятия бытового обслуживания. Оказывается, из-за нехватки жилья в городе, часть молодых семей офицеров, служивших на полигоне, снимала комнаты в селе… Сам город чистый, аккуратный, в зелени молодых еще деревьев, с цветниками на улицах, ежедневно поливаемых в весенне-летний период. Весна была в разгаре, но мы с удивлением заметили, что в дневное время постоянно дуют сильные ветра, а вечером устанавливается теплая безветренная погода. В городе находится командование полигона. На центральной площади, рядом со зданием штаба полигона находится большой Дом офицеров. Внутри, к сожалению, побывать не удалось: командованием не рекомендовалось его посещать в полевой форме одежды. В городе развита инфраструктура объектов социального, культурного и бытового назначения. Есть в городе столовая, кафе, магазины Военторга. За время ожидания эшелона, мы, молодежь, иногда обедали в столовой, ужинали в кафе, отдыхали от меню солдатского пайка, в котором изрядно надоели печень сайгака и пюре из замороженных полуфабрикатов картофеля с соей. По мнению местных жителей, город обрел такой ухоженный вид из-за хозяйского отношения к нему бессменного начальника полигона, генерал-лейтенанта Вознюка В.И. Числа 10-го мая стало известно, что состав под погрузку будет подан нам утром 12-го мая. Стали готовиться к отъезду. Утром 12 мая начали марш на площадку погрузки. Погрузка техники и проверка готовности к выезду прошла штатно. В 16 часов эшелон отправляется в родные «Бычки». Погода весенняя, переезд воспринимался как легкое путешествие. В городок прибыли около полудня 19 мая, быстро разгрузились и заняли свои полевые позиции». В период с ноября 1959 г. по февраль 1960 г. 1-й рдн 163-го рп этой бригады под командованием майора Гаврикова С.Ф., используя штатные заправочные средства и вооружение ремонтно-технической базы, успешно провел в Забайкалье в условиях низких температур (– 46о…– 54о) климатические испытания ракетного комплекса 8К63. По окончании проведения серии комплексных занятий, дивизион с боевой ракетой по бездорожью провел дневной и ночной марши на расстояние соответственно 500 и 1000 км. В сложной обстановке участники испытаний показали высокую выучку, а и штатная автотракторная техника дивизиона – техническую надежность. Военно-политическая обстановка в мире обострилась после сбитого 01 мая 1960 г. над Уралом американского самолета-шпиона U-2. Вместо заранее намеченных переговоров в Париже между руководством США, Англии, Франции и СССР, страны Запада привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В ответ на это советское правительство принимает аналогичное решение. В этой обстановке 163-й рп (командир полка подполковник Крутов Н.М.) был поднят по тревоге и совершил 450-километровый марш своим ходом в Западную Украину в район г. Броды Львовской области. Двумя дивизионами полк занял построенные там боевые позиции и приступил к несению боевого дежурства. Боевые ракеты и головные части были доставлены железнодорожным транспортом. Вскоре полк посетил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский. Его сопровождал Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Неделин. Министр обороны побывал на технической позиции, где в этот момент проводились занятия на ракете Р-12, и объехал все старты обоих дивизионов. Увиденным Министр обороны СССР остался доволен. В пункт постоянной дислокации полк возвратился только в декабре 1960 года, с честью выполнив поставленные задачи. Однако имеются воспоминания ветерана 50-й рд полковника Серебрякова В.К., в то время лейтенанта 181-го рп, которые позволяют утверждать, что в марше ракетной техники Белокоровичи – Броды принимали участие ракетные дивизионы не только 163-го рп: ««По окончании перевода техники на осенне-зимний период эксплуатации, наш дивизион перебрасывается во Львовскую область, в район города Броды, на готовый позиционный район, дислоцирующийся в авиагородке под городом Золочев, но еще не допущенный к боевому дежурству. Нам предстояло заступить на боевое дежурство в этом позиционном районе. Такой маневр был приурочен к началу работы Генеральной Ассамблея ООН, на которой Н.С. Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «Кузькину мать». По уже знакомой технологии дивизион эшелоном прибывает на площадку выгрузки близ города Червоноармейск Львовской области, от которой маршем батарейными колоннами, через Червоноармейск, минуя город Броды прибываем в позиционный район близ сел Лешнево и Берестечко, занимаем свои места по плану расквартирования. Вместе с «головастиками» [специалисты по ядерным головным частям] и заправщиками заняли свои площадки, сооружения и приступили к несению боевого дежурства в указанное предписанием время. Осваиваем ритуал заступления на боевое дежурство. Двухсменный режим дежурства позволил командованию предоставлять семейным офицерам свободных смен раз в две недели увольнение на четыре дня, на «зимние квартиры» к семьям. Из этих четырех дней на дорогу (500 км) туда и обратно уходило два дня, а двое суток на общение с семьями. На такие поездки выделялся опытный водитель на бортовой ЗИЛ-157 с брезентовым тентом и ватными матрасами на которых сидели или лежали офицеры в утепленной одежде в пути «на побывку» и обратно». В августе – сентябре 1961 года 2-й рдн под командованием майора Ширшова B.C. 181-го рп (командир полковник Бандиловский Н.Ф.) и 331-й ртб под командованием подполковника Иванова И.Г. в соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 285-114 от 11 марта 1960 года и согласно приказу МО СССР № 0076 от 05 августа 1961 г. приняли участие в специальном учении с целью подтверждения надежности действия ракет средней дальности Р-12 с ядерным зарядом и точности их попадания в цель (стратегическая операция «Роза»)27. Учение проводилось в три этапа: рекогносцировка и подготовительные мероприятия – с 27.07 по 10.08.61; сосредоточение частей и подразделений, подача ракет, топливных частей, компонентов топлива и подготовка позиционного района к боевым пускам – с 10.08 по 4.09.61; боевые пуски ракет из поселка Полярный (Северный Урал, 106-й км Северной железной дороги) в район падения на территории о. Новая Земля (расчетная дальность пусков составляла 846 км). Учебно-боевые пуски 03 и 04 сентября 1961 г. Носили исследовательский характер, а 12 и 16 сентября 1961 ракеты Р-12 впервые доставили к цели ядерные боеприпасы высокой мощности (4-я стартовая батарея, командир капитан Трефилов Н.В. и 1-я стартовая батарея, командир капитан Распопов В.М.). Мощность первого боевого термоядерного заряда в 57 раз превосходила атомную бомбу, сброшенную американцами на Хиросиму в 1945 году, а второго – в 42 раза. Задание высшего руководства страны было выполнено успешно, высокие тактико-технические данные нового оружия полностью подтвердились28. Личный состав, участвовавший в учениях, показал высокую выучку и слаженность в работе. О «последствиях» тех событий рассказывает однополчанин участников стратегической операции «Роза» полковник Серебряков В.К.: ««Для подготовки и проведения учения по планам ГШ МО СССР и ГШ РВСН под кодовым названием «операция Роза» формируются группы рекогносцировки, расквартирования, подготовки временного позиционного района для полевых позиций комплекса Р-12 в приполярном Урале в районе города Салехард. Сформирован сводный ракетный дивизион в составе стартовых батарей капитана Распопова В.А. и капитана Трефилова Н.В., технической батареи старшего лейтенанта Колесникова В., батареи заправки и отделения подготовки данных старшего лейтенанта Горбунова И.И. Этот дивизион под командой майора Ширшова В.С. произвел 03-го и 04-го сентября 1961года исследовательские учебно-боевые пуски Р-12 с грузомакетами головных частей, а 12-го и 16-го сентября – пуски с термоядерными зарядами мегатонного класса. Пуски производились по опытному полю северного острова архипелага Новая Земля. Сами учения подробно описаны в опубликованных воспоминаниях непосредственных участников стратегической операции «Роза» и в исторических исследованиях, изданных Штабом РВСН. Я же в качестве курьеза отмечу реакцию на проведенные испытания со стороны соседних скандинавских стран – поставщиков бумаги для полиграфической индустрии, о которой нигде не пишут. В конце года мы в ходе подписной кампании неожиданно отметили отсутствие обязательной подписки на газеты и журналы, скажу больше – были ограничения на подписку печатных средств массовой информации». Особая страница в истории 50-й ракетной дивизии – участие ее в разрешении Карибского кризиса (официально – июль – декабрь 1962 года, а фактически – с мая того же года). От 50-й рд в состав формируемой на базе 43-й гвардейской ракетной дивизии (г. Ромны, Сумская обл.) «кубинской» 51-й ракетной дивизии (командир генерал-майор Стаценко И.Д.) был отряжен 181-й рп (н.п. Липники, командир полка полковник Бандиловский Н.Ф.), переименованный для передислокации на Кубу в 539-й рп, и ряд обеспечивающих подразделений. Участие РВСН в Карибском кризисе вошло в историю под названием военно-стратегическая операция «Анадырь». 181-й рп (в/ч 32157, позывной «Дельфин», пгт Липники, Житомирская обл.) 50 ракетной дивизии проходил службу в должности начальника секретной части.) в дивизии был особым. Это единственный в то время ракетный полк в РВСН, который имел реальный опыт стрельбы ракетами Р-12 с ядерными головными частями. В связи с проведением операции «Анадырь» 181-й рп 01 июля 1962 года был переименован в 539-й ракетный полк, а 01 сентября 1962 г. выведен с боевого дежурства и отправлен на Кубу в составе 51-й ракетной дивизии. Серебряков В.К. вспоминает: «В первой декаде мая [1962 г.] в штабе дивизии работает кадровая комиссия в составе командования, и кадровиков дивизии, 181 рп, 331 ртб, представителей командования 43 РА и особого отдела по отбору офицеров, рядового и сержантского состава для доукомплектования 181 рп, который был назначен для выполнения особого задания. Отбор проводился по совокупности показателей морально-деловых качеств, высоких показателей специальной подготовки, состоянию здоровья, семейному положению и другим. По проводимым мероприятиям подспудно проявляется ощущение подготовки к неординарным событиям в противостоянии двух мировых социальных систем – социализма и коммунизма… Семьям офицеров разрешается временный выезд из гарнизона в любой город и населенный пункт к своим родственникам. Городок погрузился в атмосферу ожидания каких-то перемен и подготовки к ним». Ветеран 181-го рп, участник операции «Анадырь» Полковников В.П. писал: «В мае 1962 г. прошел слух, что в/ч 32157 (181 рп), управление которой также располагалось в нашем городке, будет направляться за границу. Куда – мы не знали, хотя две горячие точки в то время были известны – Индонезия (Северный Калимантан) и Куба»29. В результате отбора лейтенант Серебряков В.К. по настоянию командира 181 рп полковника Бандиловского Н.Ф., по семейному обстоятельству, – рождению 04-го мая сына, второго ребенка в семье, – был назначен в службу спецвооружения дивизии. 539-й ракетный полк двухдивизионного состава был сформирован по штату военного времени: 1880 человек личного состава, 12 ракет, 8 пусковых установок с необходимым комплексом стартового и технологического вооружения и специальной техники. Хочу отметить, что вместе с полком убыл и начальник секретной части 539-го рп старший сержант сверхсрочной службы Левченко В.Н. 25 октября 1962 года оба дивизиона 539-го ракетного полка заступили на боевое дежурство в западной части острова Куба (оба района 10 км севернее Лос-Паласьос, самый ближний полевой район к территории США). В это же время Серебряков Владимир Константинович, как и другие оставшиеся в Белокоровичах ракетчики 50-й рд, в составе сокращенного боевого расчета стартовой батареи 163-го рп (в/ч 32156) нес боевое дежурство в позиционном районе в повышенной боевой готовности. Имея допуск к производству секретных работ, в штабе 51-й рд (в Бехукале) Левченко В.Н., помимо выполнения должностных обязанностей, на печатной машинке печатал доклады командира дивизии о действиях формирования в период с 12.07.1962 года по 01.12.1962 года. После прибытия с Кубы, Владимир Николаевич в составе отдельной группы военнослужащих 51-й рд нарочным был отправлен в Москву с пакетом, где находился знаменитый ныне доклад командира 51-й ракетной дивизии30, так как генерал-майор Стаценко И.Д. оставался в порту руководить разгрузкой вооружения, военной и специальной техники соединения, прибывающей из Кубы. В июле 1969 года боевые расчеты 163-го рп совместно с боевыми расчетами 43-й рд совершили железнодорожный марш на полигон Капьяр и провели впервые в РВСН залп всеми пусковыми установками ракетного комплекса 8К63. С февраля 1984 года дивизия начала перевооружаться и осваивать новый подвижный ракетный комплекс РСД-10 «Пионер». Вершиной самоотверженного труда всего коллектива 50 рд стало заступление в установленные сроки на боевое дежурство. 04 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За большие заслуги в вооруженной защите социалистической Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народов Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Белокоровичская ракетная дивизия была награждена орденом Красного Знамени. При награждении дивизии орденом Боевого Красного Знамени, конечно же, учитывалось не только успешное выполнение задания Главнокомандующего РВСН, связанное именно с перевооружением, но и все предыдущие, начиная с 1953 года, заслуги личного состава соединения. 26 апреля 1986 года все позиционные районы 50-й ракетной дивизии (в большей степени – 181-й рп) подверглись радиоактивному заражению в результате аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. 30 апреля 1991 года состоялся приказ Министра обороны СССР о расформировании 50-й ракетной Краснознаменной дивизии (в/ч 52035). За 38 лет существования соединения (1953 – 1991) его личным составом были последовательно освоены с заступлением на боевое дежурство следующие ракетные комплексы: Р-11 (8А11), Р-2 (8Ж 38), Р-11 и Р-11М (8К61), Р-5 и Р-5М (8К51), Р-12 (8К63) и Р-12У (8К63У), РСД-10 («Пионер»). Командиры 50 рд: Ладилов А.Н., Гнидо П.А., Бондаренко Б.А., Лобанов Б.И., Иванушкин В.М., Чичеватов Н.М., Вершков И.В., Вахрушев Л.П. Здесь хочется отметить интересную деталь, о которой писал генерал-майор Иванушкин, командовавший 50-й рд с марта 1975 г. по июнь 1978 г.: «Дивизия была наследницей кавалерийской дивизии, которой в свое время командовал С.М. Буденный». В 50-й рд служили легендарные генералы РВСН, общение с которыми мне доставляет удовольствие: Леонид Григорьевич Гасаненко и Евгений Семенович Бородунов. Здесь я подробнее хотел бы рассказать о генерал-майоре Бондаренко Борисе Андреевиче, который командовал 50-й ракетной дивизией с июля 1964 года по ноябрь 1971 года31. Этому моему желанию есть три объяснения: я имел счастье неоднократно общаться с Борисом Андреевичем на рубеже 1990 – 2000-х годов по ветеранским делам, он мне подарил несколько своих книг; я много хорошего слышал о нем от ветеранов 43-й гвардейской ракетной дивизии и 50-й Краснознаменной ракетной дивизии и третье (личное), – когда моего тестя Левченко В.Н. переводили из 181-го ракетного полка в штаб 50-й рд, то комдив Бондаренко на своем «уазике» лично перевозил «домашний скарб» Владимира Николаевича и его жены Татьяны Николаевны, а их детей Светлану (мою жену) и Валерия Борис Андреевич во время переезда держал на руках.

Такое внимание комдива Бондаренко Б.А. к старшему сержанту сверхсрочной службы было вызвано не только тем обстоятельством, что Левченко В.Н. был классным специалистом, но и тем, тем обстоятельством, что они Левченко В.Н. знали друг друга еще со времен проведения стратегической операции «Анадырь». Кроме того, к Борису Андреевичу в высшей степени уважительно относился и Владимир Лукич Баранов. Он воспоминал32: «В этом году исполняется 45 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения. Это праздник ракетчиков всех поколений. Особенно он дорог тем, кто с первых дней образования РВСН непосредственно участвовал в возведении и совершенствовании ракетно-ядерного щита нашего Отечества, кто нес боевое дежурство, обеспечивая постоянную боевую готовность ракетных частей и подразделений. 45 лет, не прерываясь ни на секунду, несут боевое дежурство офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, обеспечивая безопасность и независимость Родины. В 50-й ракетной дивизии РВСН я прослужил четыре года: 1972 – 1974 гг. – командир 431-го ракетного полка, 1974 – 1976 гг. – начальник штаба дивизии. Совет ветеранов 50-й ракетной дивизии занимается созданием книги, посвященной истории 50 рд РВСН. Наряду с другими ветеранами, мне предложено поделиться воспоминаниями о своей службе в прославленном соединении. Очень приятно, что ответственным редактором книги является заслуженный генерал, обаятельный человек, в течение почти восьми лет (1964 – 1971 гг.) командовавший 50 рд, Борис Андреевич Бондаренко, о котором я слышал много доброго, проходя службу в дивизии. Так рассказывать о своем командире можно только при большом уважении к нему». Генерал-майор Бондаренко Б.А. писал: «Я, Бондаренко Борис Андреевич, родился 15 марта 1923 года в деревне Ново-Московка Омского района Омской области в семье крестьян. В 1934 году, после окончания четвертого класса (в нашей деревне была только начальная школа) родители определили меня в среднюю школу в Омске и устроили для проживания на частной квартире. С этого момента я один, безо всякого присмотра, вдали от родителей прошел весь свой жизненный путь. В 1940 году я окончил 10 классов средней школы № 38 г. Омска и поступил в Омский сельскохозяйственный институт на гидромелиоративный факультет.