|

|

|

|

|

|

|

|

|

Алексахин И.В. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ:

© Алексахин И,В., 2009

Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

Детство в моей памяти это залитые солнцем ярко-зелёные тополя Благовещенска, голубая гладь Амура, ночное небо с мириадами звёзд, зовущее к познанию тайн Космоса, зовущее в неизвестность. Детство это счастливое существование с заботливыми родителями, отдавшими себя семье и детям. Это время, окрашенное юношеской верой в счастье участия в грядущих открытиях первопроходцев. Детство запомнилось тем, что мы с товарищами всегда что-то конструировали и строили. Я сделал киноаппарат, телескоп, секстан, увлекался фотографией. Очень любил рисовать тушью простенькие мультипликационные фильмы, предварительно смыв эмульсию с киноленты, любил демонстрировать кино. Делали мы и авиамодели, модели ракет, запускали их. С Евгением Белоусовым мы почему-то всё пытались что-то строить. У него во дворе вырыли под сараем большой подвал, обшивали его досками. В нашем большом дворе построили два небольших домика, где даже спали летом. Никто не заставлял и не просил нас это делать. Ни в том подвале, ни в этих домиках вообще не было никакой хозяйственной нужды. Была какая-то внутренняя потребность строить своими руками, наверное, это можно назвать потребностью созидания. Занимались мы, конечно, и физической тренировкой: «гоняли футбол», летом гребли на лодках, путешествовали по Зее – полноводному притоку Амура, зимой на лыжах пересекали эту замёрзшую Зею, ходили в лыжные походы. Став постарше, занимались в секциях: Николай Коробов привёл меня с Евгением Перерва в секцию бокса, Евгений Белоусов усиленно занимался гимнастикой, стал разрядником.

1936 год. Мне 12 лет. Я – ученик 5 класса средней школы N5. Идёт урок географии. Я сижу на передней парте. Передо мной на доске большая географическая карта Союза Советских Социалистических Республик. Смотрю на карту, и мне приходит в голову мысль-вопрос: где я буду работать, когда вырасту и окончу учёбу? Перевожу взгляд с одного района Родины на другой, выбираю, думаю. Но тут мне показалось, что кто-то, как бы более осведомлённый, чем я, спросил меня, беззвучно спросил: где бы ты сам хотел жить и работать потом, когда вырастешь и выучишься? Скажи. И это осуществится. Дело в том, что на Дальнем Востоке, где я тогда жил, было много украинцев. Все они имели ввиду «ридную Украину» как рай земной. Естественно, вслед за ними и я считал природу Украины наиболее благоприятной для жизни в нашей стране. Пришёл к выводу, что (1) хотел бы жить на Украине. Стал выбирать город. В Амурской области холодно. Надо бы жить там, где тепло. Но в то время я уже зачитывался фантастикой и, следуя героям Беляева, собирался лететь в Космос. Значит надо жить и работать там, где развита промышленность. Остановился (2) на Днепропетровске. К тому же это юг и там тепло. Кем работать? Ракеты тогда существовали лишь в фантастической литературе. И я, хоть и верил в будущее, осмелился только попросить (3) работать в ракетной технике. Окончательно заявил: жить в Днепропетровске, работать в ракетной технике.

Лето 1938 года. Мне 14 лет. Мать договорилась с отцом Евгения, капитаном Белоусовым Дмитрием Сергеевичем, и он принял меня на работу летом матросом баржи. На буксире катера, мы развозили горючие материалы и продукты фонарщикам, обитавшим на берегах реки Зеи (притока Амура) и обеспечивающим функционирование сигнальных ходовых огней на реке. Капитан Белоусов относился ко мне, как старший товарищ и «не замечал» моих промахов. Один раз я, прошвабрив палубу и окатив её забортной водой, решил промыть и швабру – толстый пучёк верёвочных концов длиной сантиметров 50-70. С этой целью я на верёвке опустил швабру в воду, а конец верёвки привязал к борту. Пусть моется. Дело было вечером. Почти всю ночь мы шли. Утром я вытянул «промытую» швабру – от неё остался пучёчек верёвок длиной не более 5-7 сантиметров. Дмитрий Сергеевич этого «не заметил». Так весь рейс я и швабрил палубу этим пучёчком. В другой раз, показалось мне скучным, стоять на корме, держась за полутораметровый румпель руля и всё время направлять баркас на ведущий нас катер. Я стал читать захваченную с собой популярную книжку по астрономии. Естественно, внимание раздваивалось. Тогда я укрепил румпель длинным верёвочным концом в среднем положении. Понаблюдав за результатом некоторое время, я убедился, что наш баркас послушно реагирует на каждый поворот катера, сам поворачивает за катером, правда, с некоторым запаздыванием. Стал это практиковать. Обычно, кроме меня на корме никого не было и пару раз мы прошли, таким образом, даже между быками встреченных мостов. Конечно, наступил и такой момент, когда я зачитался и очнулся, только услышав крик капитана и шаги его, бегущего ко мне вдоль борта. Баркас шёл прямо на бык очередного моста. Я не успел сам распутать узел, крепивший румпель. Сделал это Дмитрий Сергеевич. Он отстранил меня от румпеля и сам провёл баркас между быками. Только постояв на руле несколько минут и успокоившись, он, не сказав ни слова, ушёл в каюту. За весь рейс он не сделал мне ни одного замечания.

Примерно в это же время мы с Юрием Гурылёвым увлеклись литературой, писали маленькие рассказы. В преддверии годовщины смерти М.Горького, мы написали о нём большую статью и нагло пришли с ней в редакцию областной газеты «Амурская правда». Естественно, статья была на уровне школьного сочинения, но в редакции оценили нашу инициативу и передали статью в районную газету «Колхозник на границе». Там статью сократили раз в десять и переделали, но напечатали под нашим авторством и даже уплатили гонорар. Затем нас направили в городской радиокомитет, где мы и работали внештатными корреспондентами пару лет до начала войны. Через год к нам присоединился ещё один корреспондент нашего возраста – Лев Конаков. Юрий Гурылёв не оставлял журналистской деятельности всю жизнь и ушёл на пенсию корреспондентом Гостелерадио, членом Союза журналистов СССР.

Лето 1938 года имело и другие особенности, характерные для страны в том году. Ночью к нам постучали. Отец летом жил и работал на Амурской сельско-хозяйственной опытной станции за 30 километров от города. В сумраке на крыльце были видны люди с винтовками. Мама им не открыла, объясняя это тем, что она одна и с детьми, а они вооружены. Она разговаривала с ними через дверь веранды. Пришедшие искали женщину по фамилии Копытина. Спросили домовую книгу, которая хранилась у соседей. Но книга была обновлена года два назад, искомую фамилию не обнаружили, поиски прекратили, вооружённые люди ушли. Потом мама напомнила нам с сестрой, что та женщина – Ирина Степановна Копытина – наша бабушка. Бабушка была родом из приволжской деревни Починки и прибыла на Дальний Восток в числе первых переселенцев ещё до того, как была построена Великая Транссибирская железнодорожная магистраль. Переселенцы три года ехали на восток на лошадях. Бабушка была неграмотна, но знала былины об Илье Муромце и читала их наизусть мне, пятилетнему мальчику. Она жила с нами и умерла в возрасте 76 лет, за 7 лет до той ночи, когда за ней пришли вооружённые люди. Причина поисков в 1938 году умершей в 1931 году бабушки осталась тайной. Утром оказалось, что в нашем квартале несколько соседей арестовано. Потом узнали, что аресты прошли по всему городу. Заметно было, что большинство арестованных были пожилыми людьми, которых знали как имевших некоторый вес в благовещенском дореволюционном обществе. Но были и советские партийные работники, и руководители предприятий, и военные, и научные сотрудники, и преподаватели школ, и бухгалтеры. Были и старые, и молодые. Через полгода многие из арестованных были освобождены. Нельзя было не заметить, что арестованы были и все охотники, то есть люди, хранившие дома оружие, арестованы независимо от того, зарегистрировано было их оружие или нет. Об этом в рассказе «Этап» (газета «Труд»). Ни один из охотников домой не вернулся. Гавриил Андреевич Щепа, муж моей тётки Елизаветы Антоновны Рябовой тоже был охотник, его постигла та же судьба. Все, известные мне, навсегда исчезнувшие в ту ночь, были реабилитированы в конце пятидесятых годов.

Ночью была гроза, а утром обрушился с очистившегося неба светопад. Яркоголубыми стали и небо и река, разделённые зелёной полосой китайского берега. С реки дул тёплый ветерок. лениво ворошивший листву распустившихся тополей. В открытое окно дома на набережной было слышно характерное перешлёпывание – по водной глади тащился к пристани буксирный пароходик. Это монотонно-деловитое перешлёпывание плитцев колёс буксира, чуть потревожившее окраинную тишину, успокаивало душу. Река, ветерок, весело трепавший листву тополей, голубизна неба, редкие облачка и утреннее солнце... Ощущение некой первоздавности. Но вот раздался протяжный гудок. Пароходик добрался до пристани, замедлил ход и, слегка подрабатывая колёсами, стал сближаться с кромкой берега, резко выделявшегося на фоне водного зеркала. Я закрыл книгу, поднялся, вышел на улицу и направился в город. В конце тридцатых годов в Благовещенске было всего тысяч сорок-пятьдесят жителей, так что, через каких-нибудь десять-пятнадцать минут, оказался я на центральной улице городка – улице Ленина. Не спеша продвигался мимо светлых витрин некогда богатых магазинов, оставшихся от известного на Дальнем Востоке купца Чурина и его конкурентов, немцев Кунста и Альберста. Теперь в них размещались советские и партийные учереждения, управленческий аппарат. Сновали люди, мелькали велосипедисты, тарахтели телеги, проезжали лёгкие пролётки, запряжённые лошадьми, проносились редкие автомашины. Сочетание голубизны неба, зелени тополей и белокаменных двух и трёхэтажных зданий центрального района радовало глаз. Внезапно моё внимание привлекла довольно необычная картина. Это было на перекрёстке улицы Ленина и Интернационального переулка. Дорога вела с пристани. По ней, тяжело ступая, двигалась группа людей, человек пятнадцать-двадцать. На них, с удивлением, смотрело несколько остановившихся зевак. Остановился и я. По внешнему виду, можно было заключить, что это были мужики из таёжных приамурских сёл. Они только что высадились с прошлёпавшего по реке буксира. Вокруг них, с серьёзными, окаменевшими лицами, шагали люди с револьверами-наганами, направленными на конвоируемых. От наганов к кабурам тянулись толстые длинные шнуры. Голубой верх, красные околыши фуражек, красные петлицы их новых шинелей... Впереди шёл командир. Это был человек лет тридцати с какими-то бесовскими глазами. «Так надо, так и делаем, – говорил этот взгляд, – А если понадобится, то и ещё сделаем!» За ним шёл старик, которого мне не забыть никогда. Он был в дублёном, заплатанном, а местами порванном, полушубке и в ичигах – самодельной таёжной обуви. С непокрытой головой, с развевающимися вокруг лысины седыми кудрями, он шёл, опираясь на длинную суковатую палку. Он был похож на некого патриарха. В нём чудилось что-то от древнебиблейского, вечного, истинного, проверенного временем. Его глаза были опущены вниз. Казалось, ему было нетерпимо стыдно перед людьми, которые осуждающе смотрели на мужиков. – И дед попался, – сказал кто-то рядом. Однако, на лице деда не было ни следов раскаяния в содеянном, ни страха перед наказанием, которое его ожидало. В нём было даже что-то наивно детское, светлая вера в удачу. «Ну, смотрите, смотрите, – говорил весь его вид, – любуйтесь! Это же ошибка! Вот придём в Управление – власти и разберутся. Правда своё слово скажет. Я ещё покажу этому молокососу, доставившему меня сюда на позор, ещё с ним разделаюсь». За стариком следовали мужики самого разного возраста: были здесь и парни, были и седобородые, но ещё крепкие, тёртые, привыкшие не отступать перед неожиданными невзгодами. Люди одеты были не по городскому: кто в сапогах, кто в ичигах, кто в ботинках, лаптей не было. Одни в стареньких пальтишках, другие в дождевиках, третьи несли одежду подмышкой. Некоторые были с котомками за плечами, у одного – узелок на палочке, покоившейся на плече. На лице другого, молодого парня было скорее любопытство. чем страх. Он, с видимым интересом, разглядывал и дома и прохожих. И чувствовалось в нём убеждённость в том, что это недоразумение закончится через пару часов и, перед отправкой в деревню, он ещё погуляет по этой красивой белокаменной улице, по этому городу, где он оказался впервые. Какая-то основательность, достоинство и уверенность чувствовались в этих людях – потомках первопроходцев и переселенцев, осваивавших таёжное Приамурье. Позади нестройной колонны рыжеватая кляча с натугой тащила телегу. Сбоку, непрерывно дергая вожжи и озабоченно понукая клячу чмоканьем губ, шагал возница. Он тоже был в фуражке с голубым верхом. На телеге были беспорядочной кучей навалены охотничьи ружья: двухстволки-дробовики, одностволки-тулки, берданки. Они то, по-видимому, и стали причиной ареста их недальновидных хозяев. К такому выводу мы пришли с товарищами несколько позже, когда в городе были арестованы все владельцы охотничьих ружей. И это несмотря на то, что многие имели разрешения охотников-любителей. Все имевшее оружие были арестованы и приговорены «к заключению на двадцать лет, без права переписки», то есть, расстреляны без суда. Все, известные мне, охотники были реабилитированы, но только через много лет после смерти Сталина. В чём же состояла вина этих таежников, половина которых и грамоты то не знала? Ведь, жить в тайге и не иметь ружьишка – это просто смешно! Бывает, что и медведь-шатун забредёт в деревеньку. Кроме четвероногих хищников встречались тогда и двуногие – например китайские разбойники-хунхузы, время от времени переходившие границу. Так что, тот, кто был поактивнее, всегда имел оружие. Тот, кто был поактивнее! Вот тут-то и кроется причина. Ещё бы! Ведь, каких-нибудь полтора десятка лет назад, эти активные хозяева ружей воевали в рядах приамурских партизан. В рядах тех самых, что «разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход». Разве можно было оставлять оружие в руках этих непокорных беглецов из Цнтральной России? Они и там, в России с царём не ужились, и на Дальнем Востоке не склонились ни перед белогвардейцами, ни перед японцами. Такими их предки-первооткрыватели были, такими и они остались. Нет, надо было вырвать жало с корнем. Арестанты промаячили перед глазами случайных свидетелей-прохожих и канули в небытие... Прохожие разошлись. Но картину эту, этот короткий эпизод невозможно изгладить в памяти.

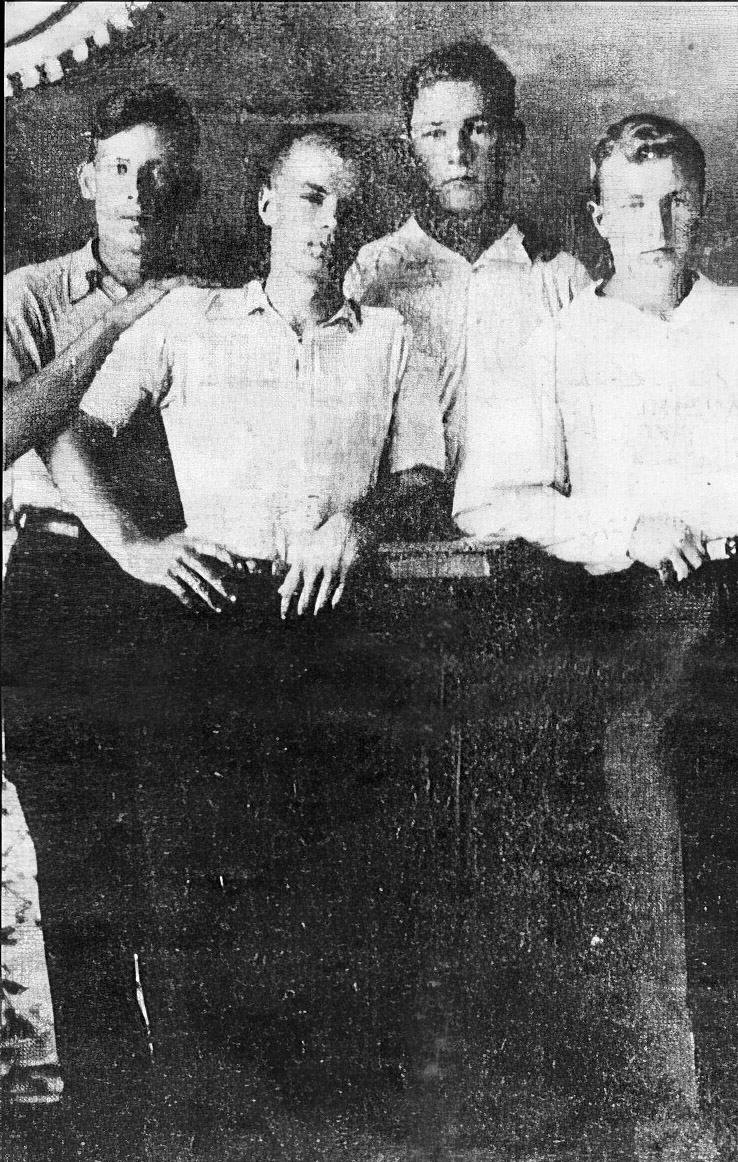

У меня сохранилась фотография лета 1942 года, четверо семнадцатилетних юношей перед призывом в армию: Юрий Гурылёв, Лев Конаков, Евгений Перерва и я.

Отцы этих трёх, сфотографировавшихся со мной, товарищей были арестованы и расстреляны. Впоследствии все они были реабилитированы. Но тогда, в сорок втором родственники ничего не знали о судьбе арестованных, терялись в догадках о причинах арестов. Единственной опорой для нас тогда было, публично высказанное Сталиным, положение: «сын за отца не отвечает». И мы верили этому положению.

Отец Юрия Гурылёва был бухгалтером, но писал стихи. Мать Юрия рассказывала, что, после ареста отца, одно его стихотворение было напечатано в «Амурской правде» под другим именем. Отец Льва Конакова был командиром Красной Армии. Учитывая беспощадную чистку, которой подвергся командный состав в те предвоенные годы, всё ясно без слов. К тому же, он был заядлый охотник и имел ружьё. Отец Евгения Перервы был велосипедным мастером, чинил велосипеды в городской мастерской. Он был хозяин. Семья – у него было трое детей – жила в небольшом доме, построенном им с женой. Он чисто одевался, ходил в тёмной шляпе и носил бородку под инженера Гарина. У него было охотничье ружьё. Юрий Гурылёв был тяжело ранен на фронте, долго лечился, вернулся инвалидом первой группы, жизнь посвятил журналистской деятельности. Он очень любил рисовать и, в конце 90-х годов, я был на выставке более сотни его картин в Петербурге. Лев Конаков ушёл в армию добровольцем и пал смертью храбрых. Судя по его письмам и по тому, когда они прекратились, он воевал на передовой, командовал отделением, дважды попадал в плен, дважды бежал и погиб при форсировании Днепра. Евгений Перерва служил в Амурской флотилии, воевал с японцами. (Об этом в рассказе «Красноармеец Иван Подоляк»). После войны, он закончил Благовещенский Медицинский институт и почти всю жизнь проплавал морским корабельным врачом.

Из отцов моих друзей детства репрессий избежали: отец Евгения Белоусова, капитан речного парохода и отец Николая Коробова, простой рабочий, грузчик, работал на бойне. Евгений Белоусов ушёл в армию добровольцем, на фронте попал в плен, бежал, воевал во французском партизанском отряде, вернулся, прошёл фильтр, получил высшее образование, работал в Эстонии заместителем директора электростанции, после распада СССР вернулся в Россию. О военной его судьбе в его мемуарах «Повесть военных лет». Николай Коробов стал офицером и служил в армейских частях на Дальнем Востоке. После окончания войны он работал дизайнером на военном заводе в городе Хабаровске.

Мой отец не любил охоты. Любимым его отдыхом была рыбная ловля. Не это ли спасло его? Но, может быть и то, что происходил он из бедной крестьянской семьи. К этому тогда относились очень внимательно. Осиротев в 12 лет, но попав в сельско-хозяйственную школу-интернат, отец на всю жизнь был увлечён агрономической наукой. Ещё до революции ему удалось закончить Высшие Сельско-Хозяйственные Курсы в Петербурге, после чего он участвовал в работе почвенного отряда Императорской Экспедиции на Дальний Восток. Молодые годы он провёл в экспедициях по Амурской области. Он основал Пиканский и Бомнакский сельско-хозяйственные опытные участки в Приамурье ещё в 1911 году, потом заведывал Пиканским Опытным Полем, был организатором и первым директором Амурской сельско-созяйстввенной спытной станции, превратившейся, со временем, во Всероссийский научно-исследовательский институт сои (ВНИИС). Его имя в Словаре «Русские ботаники», изданном в 1947 году Московским Обществом Испытателей Природы, и в Энциклопедическом словаре «Амурская область», изданном в 1989 году Амурским отделением Географического общества СССР.

Моя мать родилась в Благовещенске, в семье переселенцев из приволжской деревни Починки. Как я уже упоминал, переселенцы переезжали на Восток, когда ещё не было Транссибирской железнодорожной магистрали. Их путешествие на лошадях длилось три года. В семье родилось двенадцать детей, но взрослого состояния достигли только пятеро: два брата и три сестры. Мама лишилась отца ещё в детском возрасте. Претендент на роль отчима предложил вдове «раздать детей в няньки» и только тогда заводить новую семью. На это моя бабушка ответила категорическим отказом и одна воспитала всех пятерых. Из пятерых, только матери удалось окончить благовещенскую. гимназию. Её тяга к учёбе и успехи были замечены родственниками, такими же переселенцами. Один из них – уже владелец городской пекарни – предложил девушке ехать в Петербург, учиться на женских Бестужевских курсах. Он профинансировал дорогу и платил скромную стипендию в течение года. Знакомство мамы с моим отцом и произошло в Петербурге, где отец жил после окончания Высших Сельско-Хозяйственных курсов. Однако, грянул Октябрьский переворот, предприниматель лишился своей пекарни – источника дохода, а мама – Бестужевских курсов. Ей пришлось возвратиться в Благовещенск и учительствовать некоторое время в деревне, в начальной школе. После выхода замуж, она не работала до самой смерти отца и всё свое время и энергию посвятила семье, детям. Последнее место её работы – библиотека Благовещенского Педагогического института. * * *

|