|

|

|

|

|

|

|

|

Игорь Афанасьев

Р-12

«Белая серия», №9

Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

Публикуемая здесь книга Игоря Борисовича Афанасьева была издана в 1997 году как приложение к журналу «М–Хобби» небольшим тиражом - 900 экземпляров. Тем не менее сейчас книга известна всем, кто в разной степени причастен к истории стратегической и космической ракетной техники. Несмотря на прошедшие 20 лет со дня выхода она до сих пор читается и цитируется, а ее печатная версия стала библиографической редкостью. С разрешения автора в 2001 году книга в электронном виде была выложена в библиотеке на сайте «Авиабаза KRoN» (airbase.ru). Позднее, в 2003 году, на своем сайте «Эпизоды космонавтики» (epizodsspace.narod.ru) ее продублировал Сергей Хлынин, добавив не опубликованные «Авиабазой» ссылки на использованные источники. В 2005 году книга продублирована на сайте «Космическая энциклопедия» (astronaut.ru). Ну а далее понесло... Сейчас книгу "пользуют" различные фейковые библиотеки и ресурсы, часто с неправомерным требованием оплаты скачивания. На «Ружанах» (так часто называют сайт «Ружаны стратегические») книга присутствовала в виде ссылки, но в какой-то момент обнаружилось, что ссылка уже ведет «в никуда». К моему великому сожалению, к настоящему времени некоторые из указанных выше "первоисточников" прекратили активную деятельность, другие испытывают определенные трудности, связанные с поддержанием огромного массива накопленной информации в работоспособном состоянии. Именно поэтому редактор сайта «Ружаны стратегические» принял решение продублировать книгу и здесь. Основой послужила сохранившаяся в архивах копия публикации на сайте «Авиабаза KRoN» (airbase.ru). В качестве дополнения решено опубликовать также «Список источников». К сожалению, в этом списке присутствуют досадные ошибки. В частности, ряд фото с обложек журнала «Огонек» неверно сопоставлены с реальными номерами... Единственное изменение к первоначальному тексту книги в данной публикации на сайте - иллюстративные материалы. Некоторые фотографии и рисунки заменены более качественными копиями, а некоторые я восстановил в меру своих возможностей. Ну и еще некоторые мелочи... По техническим причинам я не смог связаться с автором книги - Игорем Борисовичем Афанасьевым. Надеюсь, что в связи с массовым "размножением" его книги в интернете и прошедшими годами с момента издания, он и издатели не будет против данной публикации. Если же будут - странички сразу же с сайта удалю*... Александр Королёв _________________________ * 22.05.2017 получил письмо от Игоря Борисовича с одобрением данной публикации...

И несколько слов об авторе книги.

Родился в 1962 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). Образование высшее - МВТУ имени Н.Э.Баумана. Работал в авиационной и ракетно-космической промышленности. Опыт подготовки публикаций получил в 1989-1992 годах в реферативном бюллетене "Авиационная и ракетная техника" и журнале "Техническая информация" ЦАГИ имени Н.Е.Жуковского. Участвовал в организации и работе авиационно-космических изданий "Ас", "Вестник авиации и космонавтики" и Air Fleet. С 1998 года - редактор Издательского дома и журнала "Новости космонавтики". Имеет более 1000 публикаций в "Новостях космонавтики" и более 100 (самостоятельно и в соавторстве) - в журналах "Крылья Родины", "Самолет", "Авиация и космонавтика", "Техника-молодежи", "Популярная механика", "Вокруг света" и др. Является автором брошюр "Неизвестные корабли" (1991) и "Р-12. Сандаловое дерево" (1998), а также соавтором книг "Мировая пилотируемая космонавтика" (2005), "Большой космический клуб" (2007), "Космические крылья" (2009), "Космонавтика XXI века" (2010), «Мы — первые» (2011), «Возвращение из космоса» (2012), «Евгений Григорьевич Юдин — каким мы его помним…» (2013), «Золотой век космонавтики» (2015), «Конструкторское бюро „Мотор“ 55 лет» (2016); редактор-составитель книги «Василий Павлович Мишин. Записки ракетчика. Воспоминания, дневники, интервью» (2017). Член Союза журналистов России. |

|

|

Для историков «холодной войны» ракета Р-12 надолго останется одним из наиболее выдающихся образцов советской ракетно-космической техники. Она была в центре событий во время Кубинского ракетного кризиса 1962 года - самой опасной конфронтации между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Этот кризис служит объектом пристального внимания историков и политических экспертов, пытающихся разобраться в механизме принятия решений в области обороны, управления кризисами, и в отношениях между сверхдержавами в целом.

История комплекса Р-12, более известного на Западе как система SS-4 Sandal, до недавнего времени была изучена недостаточно хорошо.

В последние годы, после рассекречивания материалов западных разведок, некоторая информация по Р-12 стала доступна, особенно в части докладов ЦРУ по Кубинскому ракетному кризису. Из этих материалов следует, что разведывательные агентства США имели достаточно полную картину технических параметров Р-12. Олег Пеньковский, советский офицер, шпионивший в пользу британской разведки, передал на Запад совершенно секретные справочники по этой системе.

Именно эти документы ускорили начало Кубинского ракетного кризиса. Фотоаналитики США имели четкое представление о наземном вспомогательном оборудовании системы Р-12. Когда у них в руках оказались фотографии, полученные после рейда самолета-разведчика U-2 над Кубой, развертывание комплексов Р-12 было выявлено даже несмотря на то, что сами ракеты еще не были обнаружены.

Изложение истории ракеты Р-12 является очень важным шагом в углублении понимания истории «холодной войны». Это дань уважения советским инженерам, которые успешно бросали вызов своим американским коллегам с самого начала «холодной войны».

Стивен Дж. Залога,

автор книги «Мишень - Америка»

|

Самым близким людям — сыну Косте и жене Елене посвящается

Было бы банально говорить, что ракеты имеют сложную судьбу. Сейчас это известно всем. Естественно, судьба ракеты, как и любого другого детища человеческого разума, зависит от потенциала, заложенного в неё создателями. Однако, многое определяют обстоятельства, прямо не связанные с техническими характеристиками «изделия», но кардинально влияющие на его «жизнь» с момента зарождения от первой осевой линии на чертеже и до момента схода со сцены, когда последняя ракета, сделав свое дело — выведя на орбиту спутник, или доставив боеголовку к цели,— сгорает в плотных слоях атмосферы или разбивается о землю. В наше время бывало и так, что судьба «изделия» заканчивалась под механическими ножницами установки для уничтожения и утилизации ракетного оружия. Больше везло тем, чей последний образец занимал место на пьедестале почета музея.

Эти обстоятельства, которые обычно называются «факторами технической политики», включают в себя творческую судьбу разработчиков ракеты, их влияние на «сильных мира сего» и наоборот, влияние чистой политики на технику. Кроме того, как у нас, так и за рубежом, на судьбу ракет постоянно влияли и влияют изменения политического климата в стране и за ее пределами. Рассказ о судьбе даже одной–единственной ракеты был бы не полным без учета влияния всех этих факторов. Однако сделать это на страницах одной книги невозможно. Но мы постараемся рассказать о «превратностях судьбы» небольшой (по нынешним меркам) ракеты. Это будет не совсем документально–историческое повествование, и даже не рассказ о судьбе собственно «изделия», а скорее попытка показать пути развития той или иной технической идеи и влияние на нее сиюминутных и долговременных технических, политических и экономических факторов.

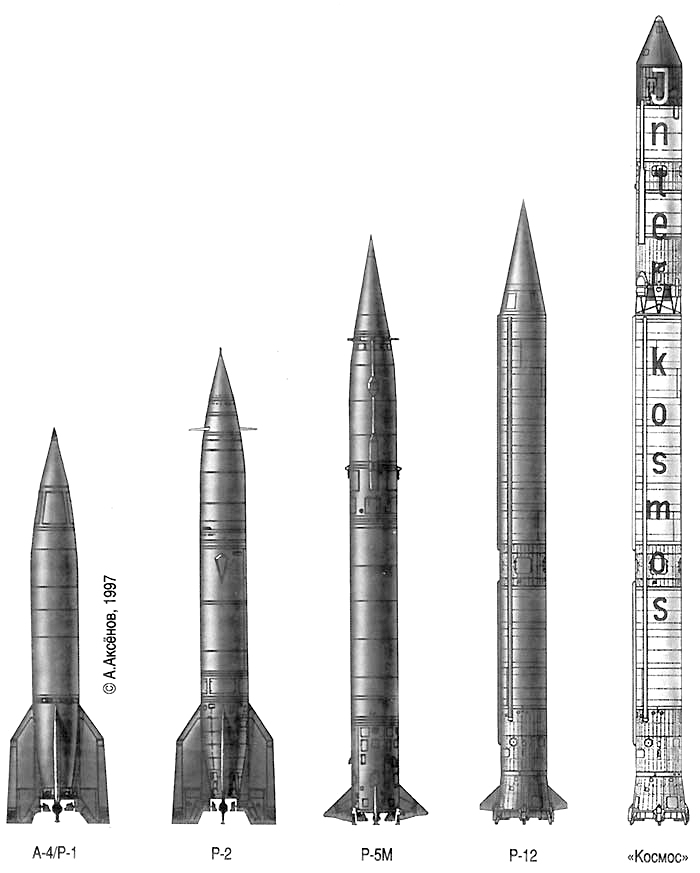

Трудно сказать, повезло этой ракете или нет. Ее появление на свет пришлось на эпоху бурного развития ракетостроения у нас в стране. Тридцать лет она исправно «несла службу», пятнадцать лет носитель на ее базе работал в интересах науки, народного хозяйства и обороны. Прототип занял место у Музея Советской Армии, а носитель — в павильоне «Космос» Выставки достижений народного хозяйства, чтобы стать одной из тогда немногих советских ракет, удостоенной чести быть отснятой на пленку вдоль и поперек и внимательно изученной (снаружи) экспертами и специалистами из–за кордона. Его изображение регулярно появлялось на страницах отечественной печати и на экранах телевизоров. С самого начала и до недавнего времени этот носитель был одной из наиболее часто «цитируемых» и приводимых в пример ракет. Затем постепенно не просто сошел со «сцены», исчез со страниц газет и журналов, из передач телевидения и научно–популярных кинофильмов. Как–то незаметно его убрали и из павильона «Космос», а прототип у Музея Советской Армии заменили другой ракетой. Можно сказать — «ветры перемен». А может быть просто человеческая неблагодарность? Все может быть. Однако прототип оставил глубокий след в послевоенной мировой истории, а ракета–носитель внесла в отечественную космонавтику столь значительные коррективы, о которых, как нам представляется, не подозревали даже сами ее создатели. Кто знает, как формировалась бы у нас в стране космическая техника, если бы не появился и не стал эксплуатироваться этот великолепный образец компромиссов, в котором угадывались конструкторские школы сразу нескольких коллективов, уживались явные анахронизмы и блестящие решения. Итак, наш сегодняшний рассказ о ракете–носителе, которая долгие годы именовалась просто «Космос», и ее прототипе — боевой ракете Р–12.

Совокупность эксплуатационных и технических характеристик наземного комплекса и носителя на базе боевой ракеты Р-12 дала отечественной космонавтике возможность перейти от единичных пусков уникальных и дорогих космических аппаратов к массовому производству и запуску спутников, удешевив космическую программу, сделав её более гибкой и устойчивой к срывам.

Максим Тарасенко,

автор книги

«Военные аспекты

советской космонавтики»

|