|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3. Форма одежды как в старом, так и в новом полку (во всяком случае до апреля 65 г.) была свободная. Офицеры носили привычную им форму (были погоны авиации, общевойсковые, артиллерийские, танковые и даже зеленые – пограничные) и эмблемы на погонах. У солдат всех была форма артиллерии и её эмблема (скрещенные стволы пушек), но допускались и другие эмблемы, так сказать по профессии – шофер, связист, танкист, музыкант и пр. Созданные в 1959 году; ракетные войска, тогда «скрывались» для секретности в артиллерийских войсках; тогда же был «день артиллерии – 19 ноября» переименован в «день артиллерии и ракетных войск», а день РВСН – 17 декабря я четко и не помню когда он официально стал называться. Поэтому, в шестидесятых годах (до 65 г.) формы одежды для ракетчиков вообще, а тем более для РВСН не было как таковой. Итак, с офицерами ясно, носили форму ту, которую получили при выпуске из училищ. Надо сказать, что тогда в ракетные войска призывали (как это делалось не могу судить) офицеров из всех военных училищ – надо же было их (РВ) комплектовать. Я раннее писал, что в отделение № 1 (командир сначала Шишмарев, потом Мухаметзянов) группы заправки был направлен из училища лейтенант Грицина. Я выразился немного неправильно, он окончил Харьковское военно-танковое училище и, получив красный диплом, был допущен к свободному выбору места службы. Его слова – предложено было: Северокавказский, Киевский, Московский, Ленинградский и еще несколько округов (военных) и я решил идти в Ленинградский. Прибыл в ЛВО, получил назначение в в/ч 13991 (и далее к нам в группу заправки в/ч 44141 – в «лес», как он говорил); так как ракетное соединение 13991 территориально располагалось в ЛВО, ну а подчинялось Главкому ракетных войск. И так было со многими, по их же словам.

4. Немного о себе. Родился в 1943 в пос. Горячий Ключ (с 1964 г. он город краевого подчинения) Краснодарского края. 1950-60 гг. учеба в школе. В 1962 призван в армию – служил со своим годом (раньше в армию брали с 19 лет). В 65 году демобилизовался, работал водителем в Горяче-ключевском автохозяйстве. Подал документы в Новочеркасский политехнический институт на дневное отделение, но экзамены не сдал, подал документы на вечернее отделение – экзамены сдал, но не прошел по конкурсу. С этими же документами поступил на заочный факультет НПИ. Потом бросил учебу и поступил во Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности (ВЗИПП), филиал которого есть в Ростове; закончил ВЗИПП в 1977 году по специальности «инженер-механик». В 1965 году при зачислении на заочное отделение НПИ устроился на работу на Новочеркасский завод синтетических продуктов (НЗСП), где проработал в производстве метанола 43 года. НЗСП – крупное химическое предприятие на юге тогда СССР, потом России (это в прошлом, а потом примерно с 1993 года директора стали меняться на менеджеров, естественно довели завод до банкротства, остановили его и сейчас почивают лавры на продаже металлолома от резки химического оборудования). Работал на НЗСП сразу в качестве машиниста компрессорных установок, потом начальником смены, начальником установки, зам. нач. цеха, а при объединении цехов в производство был начальником отделения (так стали называться цеха). В 1993 году вышел на пенсию (производство метилового спирта – вредное производство) по льготному списку, но продолжал работу в качестве инженера-технолога, потом ведущего инженера производственно-технического бюро; работал до 2009 года пока демократические менеджеры полностью обанкротили все производство завода и, естественно, разогнали людей. Двое детей у меня – дочь 43 лет, сын 37 лет; жена также работала на НЗСП, сейчас на пенсии; двое внуков у нас – одному 20 лет, другому – 7, в этом году пойдет в школу, а первый внук учится на 2 курсе НПИ.

5. Могу еще немного о себе – это просто для общего развития. Как я сказал выше в 65 году я демобилизовался, а в 69 году с 1 октября меня призвали на 30-ти дневные военные сборы. В то время в Новочеркасске базировалась танковая дивизия с неполным военным штатом (как тогда говорили – «некадрированная» дивизия). Дивизия включала в себя несколько танковых полков, один или два из них дислоцировались прямо в городе (т.н. КУКСы – курсы усовершенствования командного состава, созданные ещё в 20-х годах) – это при въезде в город, вернее в старую часть города, двигаясь из Ростова, проехав автовокзал, «черемушки», Юбилейную площадь и далее вдоль Баклановского проспекта с правой стороны за высоким забором. Другие танковые полки этой дивизии располагались в станице Персияновской и Казачьих лагерях – это если из Новочеркасска ехать в сторону города Шахты слева от дороги, а справа от неё (дороги) находился (да и сейчас он есть) танково-артиллерийский полигон этой дивизии. Кроме того в городе были расположены батальон связи, автобатальон, Батальон химзащиты, гарнизонная гауптвахта. Штаб дивизии также находился в городе (если был в Новочеркасске, на соборной площади – площадь Ермака и на ней кафедральный собор) за собором в продолжении улицы Платовской (ранее Подтелкова ул.) трехэтажное кирпичное здание – это и есть штаб дивизии. А я попал на сборы в комендантскую роту при штабе дивизии. Я, честно говоря, даже и не подозревал, что есть такие подразделения. Рота эта – человек сорок с лишним имела три отделения: – водителей, регулировщиков и общего назначения (электрики, связисты и ещё кто и не помню, но умеющие разворачивать палатки в полевых условиях); вот эти сорок человек – «партизаны», как их называли срочники-солдаты, да и офицеры тоже, были собраны под «знамена» сборов; в другие подразделения дивизии, кроме танковых полков, тоже были заполнены призванным на сборы контингентом (возраст от 25 до 50 лет). Одели, обули в новенькую военную форму старого образца – такого же как и во время моей срочной службы (гимнастерка со стоячим воротником, галифе х/б, сапоги и б/у шинели, отремонтированные и постиранные)[034]. Всё это сборище было подготовлено к проведению тактических учений, завершающих инспекторскую поверку дивизии. Как велась подготовка к этому, я не буду описывать, а 10 октября комендантскую роту на машинах вывезли на исходную позицию, расположенную примерно в 25 км от Новочеркасска по дороге от него до ст. Багаевской, на правом берегу Дона, т.е. на этом берегу, не переправляясь в Багаевскую; в прибрежном лесу была разбита огромная палатка полевого штаба дивизии, проведены свет туда от передвижной эл.станции, расставлена мебель – столы, стулья и пр. Приезжали какие-то проверяющие, уехали; нас всех – «партизан» распределили в караул, охранять объект до утра (прибыли мы на исходную позицию вечером часов 18:00). Утром рано часов в 6:00 подняли, разобрали все коммуникации, палатки посадили в автомашины (при комендантской роте было около десятка машин – кабинетов для высокого руководства дивизии: командира, его замов, нач. штаба и других) по 3-4 человека в каждой, а перед этим всем выдали автоматы с записью в военном билете, патронов не выдавали). Привезли нас на полигон, я упоминал о нем выше – против Казачьих лагерей, покормили, снова посадили в эти же машины-кабинеты и в составе обоза комендантская рота следовала за танковым авангардом который гнал «врага» аж до города Рубежное Украины, перед этим преодолев понтонную переправу реки Северный Донец (я первый раз видел понтоны и то как их монтируют через реку – кстати очень быстро, не более 20-30 мин. и готово и танки общим потоком пошли на другой берег); около десятка танков пустили по дну реки, оборудовав их трубами для поступления воздуха и сброса отработанных газов.

С воздуха танковые потоки прикрывала авиация; за ходом учений наблюдал сам командующий СКВО[036] и его челядь со специального вертолета. «Врага» настигли как я говорил под г. Рубежное, произведя имитацию сброса в этом месте ядерного заряда (воронка, не соврать бы, глубиной метров 5 и в радиусе 15-18 м). Комендантская рота, находясь в обозе, прибыла на место окончания учений (мы также переправлялись по понтонному мосту), разбила палатку для комсостава, для себя и осталась ночевать здесь, выставив караулы в оцеплении. По утру – кормежка, демонтаж всех коммуникаций, а регулировщики были посажены на ГАЗ-66 и расставлены по пути отхода техники и войск с места окончания учений до места дислокации (в учениях принимали участие и другие подразделения – дивизии, полки, и др., расположенные в других городах Ростовской области, Каменск, например помню). После учений, комендантская рота, оставшиеся две недели использовалась на разных работах в пользу дивизии. Командир дивизии тогда был – полковник Камков, его 1-й зам – подполковник Лелюшенко (племянник легендарного генерала Лелюшенко), нач. штаба дивизии – полковник Шумейко, нач. оперотдела полковник Пик (лично курирующий комендантскую роту), командир комендантской роты – капитан Никитюк (эта должность по совместительству на время сборов, а так он был нач. отдела физкультуры и спорта дивизии, кстати майорская должность; помню, как он очень просил не трогать никого и не дразнить быка красной рубахой, имелось ввиду меньше появляться во дворе (а наша казарма была во дворе штаба), и не попадаться высокому начальству (вход в штаб был с самого того двора), дабы и на него меньше бы было нареканий, т.к. на него были поданы документы на повышение звания (он говорил вы через 30 дней уйдете, и я буду здесь вонять очень долго).

6. И еще штрих о себе. По итогам инспекторской поверки в 1964 году уже в составе нового полка я был поощрен отпуском на 10 суток без дороги. В это же время в отпуск уходили Мухаметзянов – ком. 1-го отделения и ст.л-т Масалыга – ком. 2-го отделения. Масалыга мой земляк – с Кубани, станица Веренековская, км 160 от Краснодара. Они летят самолетом, ну а мне солдатское требование для проезда в общем вагоне ж.д. Они мне и говорят давай самолетом и показывают газету, где написано, что в период с 15 октября 64 г. и по 15.04.65 г.[035] в качестве эксперимента по солдатскому требованию можно лететь самолетом. В общем они меня уговорили (я до этого самолетом не летал и боялся) и мы на ж.д. с Плесецка выехали в Архангельск и оттуда самолетом до Москвы.

Прилетев в Шереметьево на такси переехали во Внуково, зарегистрировали билеты (они были транзитные) и они потащили меня (на такси) в ГУМ (почему потащили, я боялся ходить по Москве, не дай бог кому-то честь не отдам и побыл в отпуске). В ГУМе Мухаметзянов, помню купил электробритву в подарок отцу – тогда это было солидно, модно и как говорят сердито – «Харьков»[037] стоила рублей 25-28). Мы с Масалыгой улетели из Москвы в 16 примерно часов, а Алимзян самолет должен быть в 19 с чем-то на Казань. Все, С.А., не обессудь, что ещё надо, чем могу.

|

Сергей Александрович, здравствуйте!

Рад Вас видеть и слышать в полном здравии и полным сил для дальнейшей работы над мемуарами, над исследованиями в области воссоздания истории военных ракетных сил СССР и России.

Успехов Вам на этом поприще и всех благ.

1. Получил от Вас по эл. почте "Воспоминания", отпечатал, прочитал - большое спасибо, за уточнения и комментарии к моему тексту. Узнал много для себя нового и интересного. Интересно содержание предисловия автора сайта - Вашего, С.А. Я очень многого не знал из того, что в нем, Вы описали. Конечно, всего я и не мог знать ввиду своего статуса по службе. Хотя скажу, что не возбранялось желание знать о своей службе, т.е. истории возникновения, вернее, строительства объектов, видимо его структуры, вооружения, месторасположения и др. Надо только было иметь желание и разрешение от высокого начальства (не скажу от какого) к допуску к секретным данным в то время. Но получив разрешение (как это было объяснять командованию и оперативному отделу, я не знаю) секретная часть штаба предоставляла такие данные, но все записи твои сдавались сюда же в секретную часть, т.е. выносить записи не разрешалось (кстати, для изучения документов, секретных конечно, их конспектирования в твою зарегистрированную, прошнурованную тетрадь (блокнот) выделялась специальная комната, здесь же при секретной части. Ну, а чтоб не болтал, где не надо, домой не писал что не надо - на это с тебя брали подписку о неразглашении тайны, как при прохождении службы, так и в течение 20 лет после нё. Скажу прямо, что я этим не страдал - в секретную часть не обращался, хотя этого и хотел, и имел только те сведения и информацию, что видел, слышал и запоминал. Кстати о памяти - малость подвела меня - первый пуск Р-16У (стр.19 "Записок") состоялся не июле-августе 1963 г., а в октябре месяце и не из 24 площадки 2-го дивизиона, а из шахтной установки 3-го дивизиона. Кстати, все стало на место, когда я увидел на стр. 3 фото взаимного расположения дивизионов 593 рак. полка. Дело в том, что я не был свидетелем пуска (я был в это время в Котовске), а товарищи рассказывали, что в этот день их всех вывели из технической зоны и всех разместили в расположении (в казармах), запрещено было выходить на улицу (подразделения стройбата, который был ещё в части тогда, сняли с работ и также водворили в казармы и выставили караульных на выходе из каждой казармы - на фото К-07 левый верхний угол и К-06 две казармы, севернее солдатской столовой). Так вот, когда ракета взлетела, её очень хорошо было видно и она казалась недалеко от 5-й площадки. Я считал, что вот здесь 5-я площадка, за ней 24-я, а оказалось 5-я, 25-я и потом 24-я поэтому и наврал, что пуск был с наземной пусковой площадки 2-го дивизиона. Кстати, если бы пуск был с 24 площадки, то на 5-й его не было бы, наверное, видно; ведь приличное расстояние - километров 25-30.

2. Вспомнил, что во времена моей службы из числа рядового и сержантского состава велась подготовка офицеров в отставке, так называемых "микромайоров", т.е. после демобилизации присваивалось воинское звание мл. лейтенант запаса и, наверное, могли и призвать на службу, после срочной службы, уже в качестве офицера (видимо до капитана человек мог дослужиться и наверное спрашивалось его согласие). Такие занятия проводились в классах (кв. М-06), если не ошибаюсь 2 раза в неделю после обеда (с 15-00 до 19-00). В группе было человек 20-25 со всех подразделений дивизиона (или полка - большого - точно, не скажу). Учились служащие третьего года, срок учебы - полгода; от нарядов они освобождались. Подбор кадров был добровольно-принудительный, сначала кто желает, а потом, если количества нет, в приказ по принуждению (сержантский состав в обязательном порядке). Видимо, офицерских кадров, готовящихся в военных училищах тогда не хватало - армия была большая, нужная и "военная", ни как сейчас, армию (1,2 млн. чел.) готовят к отражению местного гражданского населения - легкие танки, БТР, слезоточивый газ, дубинки и прочий атрибут, для этого необходимый, даже пож. техника оборудуется водометами.

3. ...

|

| 1965 г. |

4. Нашел еще одно коллективное фото. Инициировал на фотографирование мл. сержант Коваленко А. (он же принес и фотоаппарат). Дело в том, что он (на фото на переднем плане сидит на корточках, слева) и мл. сержант Козловский В. (сидит на табуретке крайний справа на фото), прослужив 1,5 года летом 1963 года, подав рапорт, перешли на сверхсрочную службу (были рядовые, стали мл. сержантами) и остались также в составе 1-го отделения группы заправки (во всяком случае до моего дембеля в IV 65 г.). Став сверхсрочниками (кстати оба были операторами заправки агрегата 8Г-139) жить перешли в офицерское общежитие. Фотографировались - октябрь 1964 года, место - прямо в казарме (К-08, левый верхний угол). Итак на переднем плане (слева - направо) рядом с Коваленко сидит Мухаметзянов А., лей-т, с ним рядом лей-т Грицина П. - зам. по тех 1-го отделения, далее сержант (фамилию не помню, единственно помню, что его уже на 3-м году службы перевели из Хакасии, там он служил и часть расформировали, а родом он из Хабаровского края - во, география), крайний сидит, уже говорил Козловский В. - сверхсрочиник (тогда не было прапорщиков). За передним планом сидят (слева направо) - все рядовые: первого не помню, второй Чадов И., Вислогузов В., Кузьмин М. Стоят - поголовно слева направо: Верещенко Н. Захаров В., Тонышев Н., Рябов А., Куманов И. (мл. сержант), Козлов С., Давлетгириев (чеченец), Половкин С., ст. лейтенант Бегашев (или Бегишев, точно не помню) зам по тех 2-го отделения, Тукаев А. (чеченец), Титаренко В., следующего не помню, Евстигнеев С., и мл. сержанта - дежурного по группе тоже забыл фамилию.

Все, до свидания.

Всех благ, привет семье.

15.04.2011.

|

Межконтинентальная баллистическая ракета |

Ракета Р-16 являлась первой в мире межконтинентальной двухступенчатой ракетой с двигателями на высококипящем окислителе. В качестве топлива на обеих ступенях ракеты использовались самовоспламеняющиеся высококипящие компоненты: окислитель АК-27И - смесь 27% азотного тетраксида и 73% азотной кислоты, горючее - НДМГ (несимметричный диметилгидразин).

|

МБР Р-16 - двухступенчатая ракета тандемной схемы с жидкостными ракетными двигателями, оснащенная моноблочной головной частью (рис. 2.3). Летные испытания этой ракеты проводились с октября 1960 г. до конца 1961 г. В этом же году был поставлен на боевое дежурство первый ракетный полк с МБР Р-16, а ракетный комплекс Р-16 был принят на вооружение.

Основные характеристики ракеты:

| Максимальная дальность полета, км | 11 000...13 000 |

| Стартовая масса, т | 140.6 |

| Масса головной части, т | 1.5 ... 2.2 |

| Длина ракеты, м | 34, 3 |

| Диаметр корпуса ракеты | |

| первой ступени, м | 3.0 |

| второй ступени, м | 2.4 |

| мощность ядерного боезаряда, Мт | 5.0 |

| Точность стрельбы (предельное отклонение), км | 10.0 |

Первоначально, ракетный комплекс на базе МБР Р-16 проектировался как наземный подвижный, однако проработки показали, что этот вариант крайне сложен и громоздок. Было принято решение о создании комплекса наземного стационарного базирования. Именно в таком варианте комплекс и был принят на вооружение в 1961 г.

Наземный стартовый комплекс для МБР Р-16 (условное обозначение "Шексна-Н") включал в себя боевые стартовые позиции, на которых располагались по два стартовых устройства с общими командным пунктом и хранилищем ракетного топлива. Для комплекса были установлены готовности, в основном подобные тем, что применялись для комплексов с ракетами Р-12 и Р-14. Высшей степенью боевой готовности являлась полная готовность. Только при этой степени готовности ракета заправлялась компонентами ракетного топлива.

|

При пуске из полной готовности ракета дозаправлялась компонентами ракетного топлива, заправлялась сжатым газом и включалась система управления.

|

|

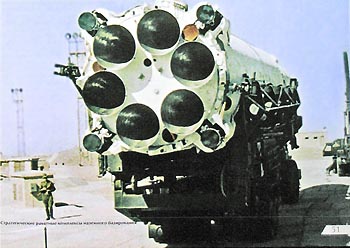

Установка Р-16У в ШПУ. Не исключено, что это Плесецк... |

В 1960 г. были начаты работы по созданию комплекса с шахтными пусковыми установками. В январе 1962 г. был проведен первый пуск ракеты из шахтной пусковой установки, а в июле 1963 г. ракетный комплекс с такими пусковыми установками был принят на вооружение. Ракета для шахтных пусковых установок получила обозначение Р-16У. Эта ракета конструктивно почти не отличалась от ракеты Р-16. Отдельные внесенные в конструкцию ракеты изменения были обусловлены необходимостью проведения пусков как с наземных, так и шахтных пусковых установок, а также повышенными требованиями надежности и безопасности при эксплуатации. Так, в частности, была изменена автоматика, управляющая запуском двигательной установки первой ступени, наддув баков горючего первой ступени и баков окислителя и горючего второй ступени из баллонов высокого давления осуществлялся азотом, регулировка положения рулевых камер осуществлялась дистанционно, на корпусе ракеты были сделаны площадки для установки бугелей, фиксирующих положение ракеты в направляющих шахтной пусковой установки и т.д.5 Шахтный стартовый комплекс для МБР Р-16У (условное обозначение "Шексна - В") включал в себя боевые стартовые позиции, на которых располагались три шахтные пусковые установки, размещенные в линию на незначительном (десятки метров) расстоянии друг от друга, подземный командный пункт, хранилище горючего и окислителя, а также другие сооружения.

Боеготовность комплексов с МБР Р-16 (Р-16У) была существенно повышена по сравнению с боеготовностью комплекса с ракетой Р-7, в чем основную роль сыграл переход к высококипящему топливу. Кроме того, ракеты Р-16 и комплексы на их основе имели и ряд других достоинств по сравнению с первой МБР, а именно: они имели значительно меньшую массу ракет (почти в два раза), на них не использовались системы радиокоррекции траектории полета. Упрощение технологии производства и эксплуатации ракет позволило впервые в практике отечественного ракетостроения наладить серийное производство ракет, агрегатов технологического оборудования и строительство боевых стартовых позиций.

Однако, несмотря на очевидные достоинства, МБР Р-16 (Р-16У) и ракетный комплекс имели и существенные недостатки. Хранить ракету длительное время в заправленном состоянии было нельзя, и поэтому боеготовность комплексов была низкой - десятки минут и даже часы для разных степеней готовности и различных типов комплексов. Низкими были также точность попадания боеголовок и показатели энергомассового совершенства ракеты. Не в полной мере были использованы возможности повышения живучести комплекса, предоставляемые переходом к шахтному варианту базирования. Структура боевых порядков ракетных комплексов как наземного стационарного, так и шахтного базирования была сложной, а слабая автоматизация работ по подготовке ракеты к пуску требовала и разнообразного технологического оборудования и неэффективно задействовала личный состав в многочисленные расчеты.

[Иванов С.Н., Лекции по истории развития баллистических ракет и ракет-носителей. МФТИ. Долгопрудный. 1999.]

* * *