|

|

|

|

|

|

|

|

||

А.И. Ясаков

© 2024 Автор(ы). Статья в открытом доступе по лицензии Creative Commons (CC BY).

|

Военная безопасность Ракетные войска стратегического назначения. Источник: Наука. Общество. Оборона. 2024. Т. 12. №4. С. 00-00.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 17 декабря 1959 г. решениями Центрального Комитета КПСС и Советского правительства в Советском Союзе в составе Вооружённых Сил СССР была учреждена должность Главнокомандующего ракетными войсками – заместителя Министра обороны СССР. Под его командованием объединены все соединения и части, вооружённые ракетами стратегического назначения (межконтинентальными и средней дальности), военно-учебные заведения, научно-исследовательские и испытательные учреждения, арсеналы, базы и склады специального и ракетного вооружения 1. Это событие ознаменовало появление в стране нового вида Вооружённых Сил СССР – Ракетных войск стратегического назначения. В 2024 году они отмечают свой 65-летний юбилей. Об РВСН, их истории написаны и изданы многие сотни книг, научных трудов, статей, но до сих пор остаётся неизвестным, почему советское военно-политическое руководство приняло в 1959 году такое решение – создать новый вид ВС СССР. Хотя существовал в то время и альтернативный вариант – развивать управляемое стратегическое ракетное оружие в системе Военно-воздушных сил [2, с. 36-48; 3, с. 51-56]. Отсутствие предметных сведений о причинах и обстоятельствах, обусловивших состоявшееся 17 декабря 1959 г. судьбоносное решение, значительно сужает систему наших знаний по истории военного строительства государства и существенно ограничивает историческое информационное пространство. От полноты же и объективности таковых зависит не только формирование стратегии развития Вооружённых Сил в современных условиях, но и способность государства комплексно противостоять множащимся фальсификациям истории Отечества и попыткам дискредитации его политических и военных деятелей. Представляемый в статье системный фактологический материал никогда ещё не становился достоянием научных кругов и заинтересованной в объективном освещении прошлого страны части современного общества, что также обуславливает актуальность и значимость настоящего исследования. . |

|

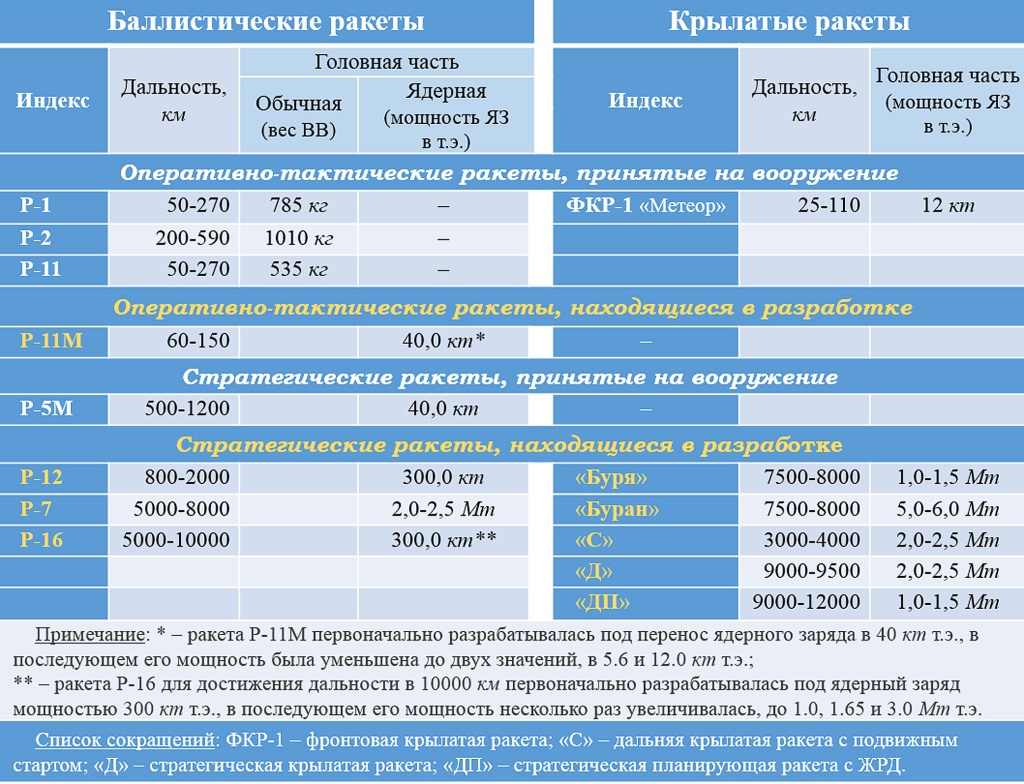

Все ракеты, принятые на вооружение, имели так называемый подвижный старт – их можно было перевозить и запускать из различных позиционных районов с предварительно подготовленных в инженерном и геодезическом отношении стартовых позиций.

Ракеты межконтинентальные, как баллистические, так и крылатые, разрабатывались под стационарный вариант запуска. Ввиду исключительной сложности и масштабности строительства таких стартовых комплексов, решение об их возведении принимались заблаговременно. 4 октября 1956 г. советское Правительство обязало Министерство обороны в текущей пятилетке (до 1960 года) построить для боевого применения крылатых ракет «Буря» и «Буран» шесть стартовых станций, а 11 января 1957 г. – для ракет Р-7 объекты «Ангара» и «Волга», на каждом из которых по 4 стартовые позиции.

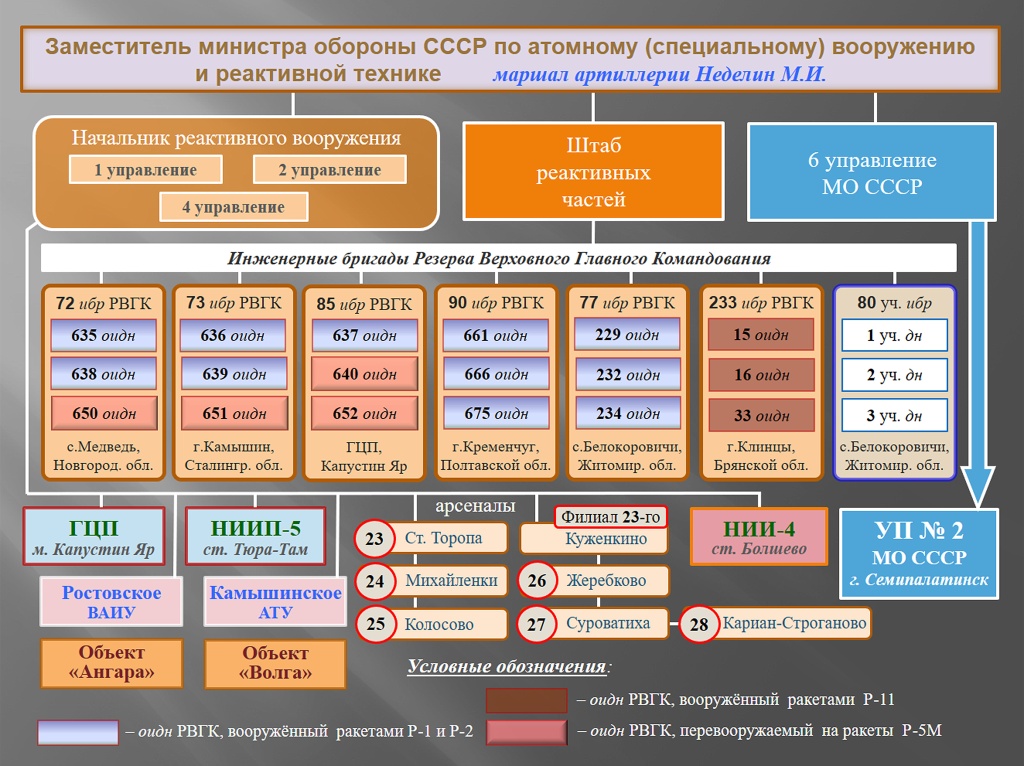

Управляемые баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-11, Р-5М находились на вооружении инженерных бригад Резерва Верховного Главного Командования (далее – ибр РВГК), организационно входивших в структуру, подчинённую заместителю Министра обороны по атомному вооружению и реактивной технике (схема № 1).

Схема 14

Структура, подчинённая заместителю Министра обороны

по атомному вооружению и реактивной технике, по состоянию на март 1957 г.

|

Решение об учреждении такой должности было принято Советом Обороны СССР 5 марта 1955 г. в ходе обсуждения двух вопросов: «О боевом применении имеющихся атомных средств и перспективах дальнейшего использования этого вида оружия» и «О состоянии инженерных бригад РВГК и ракетного вооружения». 10 марта 1955 г. постановление Совета Министров СССР № 590-366 довело данное решение до исполнителей, а 11 марта на эту должность был назначен маршал артиллерии М.И. Неделин5. С этого момента он нёс персональную ответственность за развитие специального (атомного) вооружения и реактивной (ракетной) техники в Вооружённых Силах и осуществлял руководство созданием, развитием и внедрением таких вооружений и техники во всех видах Вооружённых Сил СССР6.

|

|

Подчинявшийся М.И. Неделину аппарат начальника реактивного вооружения (далее – НРВ) в составе трёх управлений являлся генеральным заказчиком Министерства обороны СССР всех ракетных комплексов наземного базирования и органической частью военно-промышленного комплекса страны. Представляя по сути аналог Главного артиллерийского управления, решавшего вопросы обеспечения Советской Армии стрелково-артиллерийским вооружением, он осуществлял военно-техническую политику в области создания, развития и эксплуатации ракетного оружия. В этой же связи аппарат НРВ руководил деятельностью двух крупнейших испытательных полигонов и семи арсеналов ракетного оружия, а также Научно-исследовательского института № 4.

В боевом составе структуры заместителя министра обороны по атомному вооружению и реактивной технике к марту 1957 г. находилось семь инженерных бригад РВГК. Шесть линейных и одна – учебная. Боевыми частями линейных бригад являлись отдельные инженерные дивизионы (оидн РВГК), по три в каждой, вооружённые техникой для подготовки и пусков ракет. При этом три бригады имели смешанный состав. Часть их дивизионов предназначалась для боевого применения оперативно-тактических ракет Р-1 и Р-2 в обычном снаряжении, часть – стратегических ракет Р-5М, оснащаемых атомными головными частями.

Такая ситуация, безусловно, не являлась нормальной и правильной, но обуславливалась тем положением, что обоснованные усилия маршала артиллерии М.И. Неделина увеличить количество инженерных бригад РВГК до девяти-двенадцати, как это было спланировано в 1952 году, и сделать их однородными по составу, наталкивались на противление Министров обороны СССР послесталинского времени. Сначала Н.А. Булганина, затем Г.К. Жукова7. Но поскольку Совет Обороны СССР 11 мая 1956 г. в ходе обсуждения вопроса «О результатах испытаний и принятии на вооружение Советской Армии ракеты Р-5М» определил задачу иметь в Вооружённых Силах к началу 1957 г. обученные и слаженные части, вооружённые техникой для пусков этих ракет, пришлось данное решение претворять в жизнь путём их внедрения в уже имеющиеся инженерные бригады РВГК8.

Подготовку кадров по профилю ракетного вооружения для соединений, частей и учреждений рассматриваемой структуры осуществляли:

- офицеров инженерных специальностей – 4-й факультет Военной ордена Ленина и ордена Суворова артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского, организационно подчиняющейся Командующему артиллерией Советской Армии, и Ростовское высшее артиллерийское инженерное училище;

- специалистов-техников – Камышинское артиллерийское техническое училище;

- сержантов и солдат-специалистов – 80-я учебная инженерная бригада.

В процессе реализации своего функционала по развитию специального (атомного) вооружения маршал артиллерии М.И. Неделин взаимодействовал с соответствующими государственными ведомствами, органами и учреждениями, прежде всего с Министерством среднего машиностроения, как напрямую, в рамках определённых ему полномочий, так и через 6-е управление МО СССР и аппарат НРВ, в составе которого с этими целями функционировали 4-й отдел 4-го управления и 6-й отдел 2-го управления. Через 6-е управление Министерства обороны М.И. Неделиным также осуществлялись руководство и контроль за ядерными испытаниями разрабатываемых зарядов для головных частей ракет и авиационных боеприпасов на Учебном полигоне № 2 МО СССР.

Развитие нового для страны и самого перспективного ракетного вооружения, в первую очередь оснащаемого ядерными зарядами, а равно развёртывание его в войсках, требовали особенного подхода к решению связанных с данными направлениями деятельности масштабных задач. Этот особенный подход вылился в создание в 1955 году в Министерстве обороны под руководством маршала артиллерии М.Н. Неделина специальной структуры, призванной обеспечить развитие ракетной и специальной техники.

Такая структура, безусловно, не была лишена недостатков, но, по свидетельству многочисленных архивных документов, успешно справлялась с большинством решаемых задач и имела для своего развития серьёзные перспективы. Как ни одна другая в составе Вооружённых Сил.

Крылатые ракеты. Уже при старте над ними конструкторских работ в мае 1954 года, когда постановлениями Совета Министров СССР были определены к разработке системы «Метеор», «Буря» и «Буран», на Военно-воздушные силы страны возложили задачи рассмотрения эскизных проектов ракет дальнего действия данного типа с последующим оформлением заключений по ним. Проведение лётных испытаний этих носителей ядерных зарядов также становилось обязанностью ВВС. Как и обязательность выделения своих представителей на время проектирования в профильные КБ и НИИ для согласования вопросов, связанных с тактико-техническими и эксплуатационными качествами изделий в процессе их разработки.

С целью решения этих задач уже 7 июля 1954 г. при создании в аппарате Главнокомандующего ВВС управления опытного строительства специального вооружения и спецтехники ВВС (с 20 августа 1954 г. – 6-го управления ВВС), в нём был сформирован отдел крылатых ракет дальнего действия9. С переформированием в мае 1956 года 6-го управления ВВС в Главное управление специального вооружения ВВС, отдел расширили до управления крылатых ракет10.

Для испытаний межконтинентальных крылатых ракет «Буря» и «Буран» Военно-воздушными силами на территории Астраханской области был развёрнут Государственный научно-испытательный институт специального вооружения ВВС11. Грандиозный полигон с большим количеством отдельных испытательных станций, организованных по трассе полётов испытываемых ракет.

В составе ВВС определялись и шесть боевых стартовых станций «Бури» и «Бурана», строительство которых в северных районах страны установило постановление Совета Министров СССР от 4 октября 1956 г., и для которых Военно-воздушные силы должны были формировать специальные части – отдельные инженерно-авиационные станции.

Первая оперативно-тактическая крылатая ракета «Метеор» (ФКР-1), после приёма её 22 марта 1957 г. на вооружение вместе со средствами обеспечения пусков, также направлялась в Военно-воздушные силы. Они к началу 1957 г. представляли собой мощный и многочисленный вид Вооружённых Сил, объединяющий фронтовую истребительную авиацию, фронтовую бомбардировочную авиацию, Дальнюю авиацию, военно-транспортную авиацию. В ВВС имелось 14 воздушных армий фронтовой авиации, две воздушные армии и два отдельных тяжёлых бомбардировочных авиационных корпуса Дальней авиации, ВВС шести военных округов, ВВС одной группы войск, соединения и части непосредственного подчинения. В их боевых составах состояло 40 бомбардировочных, 46 истребительных, 20 тяжёлых бомбардировочных, 10 военно-транспортных авиационных дивизий, одна тяжёлая бомбардировочная авиадивизия специального назначения и одна вспомогательная авиационная дивизия. Подготовку многочисленных авиационных кадров осуществляли большое количество высших и средних военных учебных заведений, курсов, училищ, учебных полков, школ различного профиля и специализации.

Таким образом, развитие двух различных по типу ракетных вооружений класса «земля-земля» в 50-е годы XX-го столетия шло в Советском Союзе в отличных друг от друга структурах его Вооружённых Сил. Шло не без сложностей, но плановым и динамичным порядком. Однако в марте 1957 г. обоснованность такого подхода в развитии ракетно-ядерного оружия была поставлена под сомнение.

5 марта 1957 г. Главнокомандующий ВВС маршал авиации К.А. Вершинин и начальник Главного штаба ВВС маршал авиации С.И. Руденко направили Министру обороны СССР Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову свои предложения о реорганизации боевых частей и соединений Военно-воздушных сил. В основном одобрив представленный материал, Министр обороны часть своей резолюции изложил в виде следующего вопроса: «Какой надо сделать вывод в связи с появлением ракетной техники: зенитных ракет, земля-земля, земля-воздух, корабль-земля?»12 В устном общении с Главнокомандующим ВВС, как свидетельствует архивная переписка, Г.К. Жуков потребовал от К.А. Вершинина представления нового доклада, посвящённого перспективной системе вооружения авиации Советской Армии вплоть до 1962 года. С одновременным рассмотрением и обоснованием в нём количественного соотношения между самолётами и ракетами класса «земля-земля», должными поступать на вооружение войск.

Такой доклад маршал авиации К.А. Вершинин представил Министру обороны 5 апреля. В документе подробно рассматривались различные и многочисленные типы самолётов, которые при условии их успешной разработки и принятии на вооружение, по мнению Главкома, позволяли решать большинство боевых задач в ходе боёв и операций будущей войны. Однако вопрос о количественном соотношении между самолётами и ракетами класса «земля-земля» вызвал при подготовке доклада серьёзнейшие трудности и оказался нераскрытым, в связи с чем Г.К. Жуковым было принято следующее решение. Проблему обсудить на заседании Коллегии Министерства обороны СССР, а Маршалам Советского Союза И.С. Коневу, В.Д. Соколовскому и А.М. Василевскому предварительно представить на этот счёт свои предложения.

Первый заместитель Министра обороны, Начальник Генерального штаба и заместитель Министра обороны по вопросам военной науки представили таковые 24-25 апреля.

Открыто и однозначно своё мнение по данному вопросу высказал Иван Степанович Конев. Он предложил «Генеральному штабу и Главкому ВВС отработать полную систему вооружения ВВС с учётом применения баллистических и крылатых ракет». Александр Михайлович Василевский высказался в том ключе, что представленная Главкомом ВВС система вооружения не являлась законченной и поэтому требовала полной отработки с обязательным указанием соотношения между самолётами и ракетами (межконтинентальными баллистическими и крылатыми).

Василий Данилович Соколовский ответил уклончиво. Предложил систему вооружения авиации разработать с учётом развития ракетного вооружения в ближайший период и определить соотношение между авиацией и ракетами на перспективу. При этом не выразил однозначного мнения о том, что все ракеты класса «земля-земля» должны находиться в системе ВВС.

26 апреля вопрос «О системе вооружения авиации Советской Армии» рассмотрела Коллегия Министерства обороны СССР под председательством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В её заседании, помимо членов Коллегии и командования ВВС, приняли участие руководители Министерства авиационной промышленности М.М. Лукин и И.Г. Загайнов, а также конструкторы авиационной техники С.В. Илюшин, В.М. Мясищев, А.С. Яковлев, А.И. Микоян, С.А. Лавочкин, С.К. Туманский, А.М. Люлька, П.А. Сухой.

Выступления в ходе заседания были многочисленными, а вердикт Коллегии неоднозначным, поскольку окончательного решения по рассматриваемому вопросу не состоялось. Промежуточное выглядело следующим образом:

- Представленную Главнокомандующим ВВС систему вооружения авиации не принимать, как недоработанную.

- Поручить Главкому ВВС К.А. Вершинину совместно с начальником ГШ ВС В.Д. Соколовским и Главнокомандующими видами ВС СССР Р.Я. Малиновским, С.С. Бирюзовым и С.Г. Горшковым с учётом обмена мнениями на заседании Коллегии отработать систему воздушных средств поражения и, исходя из поставленных задач, рассмотреть и установить, в какой пропорции необходимо развивать ракетную и самолётную технику.

Руководящий состав ВС СССР в 1957 г.,

сторонники развития стратегических ракетно-ядерных вооружений

в составе Военно-воздушных сил

|

|

|

|

|

|

Небезынтересный момент: маршала артиллерии М.И. Неделина, отвечавшего за развитие атомного вооружения и ракетной техники в Вооружённых Силах и по сути командовавшего ракетными соединениями и частями страны, в состав вышеназванной комиссии не включили. Объяснение сему обстоятельству найти трудно. Но тот факт, что решением Коллегии поручили назначенной комиссии отработать уже не просто систему вооружения авиации Советской Армии, а систему воздушных средств поражения, то есть с учётом также и баллистических вооружений, свидетельствует о следующем. Во-первых, о характере мнений многих участников обсуждения, склонявшихся к отнесению баллистических ракет в состав ВВС. Во-вторых, о взгляде по данному вопросу самого Г.К. Жукова, не только инициировавшего процесс его обсуждения, но и определившего в качестве председателя Коллегии, в конечном счёте, её решение. Голос М.И. Неделина в составе комиссии при данных обстоятельствах мог свести на нет начатый таким образом Г.К. Жуковым процесс реформирования Военно-воздушных сил.

1 июня 1957 г. вышеназванная комиссия свою работу закончила, представив в этот день Министру обороны итоговый доклад. Предлагаемая в нём система вооружения объединяла все классы самолётов и крылатых ракет, но по-прежнему оставляла вне рамок системы баллистические ракеты всех категорий. Яркое свидетельство того, сколь неоднозначны были мнения представителей высшего советского военного командования о месте баллистических ракет в Вооружённых Силах государства. В докладе баллистические ракеты учитывались лишь в пропорциональных соотношениях между видами авиации (фронтовой, дальней, стратегической) и ракетами соответствующих дальностей. Суммарно крылатых и баллистических. Конечные здесь показатели предлагались следующими:

- между фронтовой бомбардировочной авиацией и фронтовыми крылатыми ракетами, соответственно, 85% и 15%;

- между дальней авиацией и дальними ракетами, крылатыми и баллистическими – 70% и 30%;

- между стратегической авиацией и межконтинентальными ракетами, крылатыми и баллистическими – 60% и 40%.

При этом в докладе особо подчёркивалось, что при создании авиационной техники одной из важнейших задач на ближайшую перспективу должно стать «ускоренное развитие ракетного вооружения различного назначения как перспективного оружия и, особенно, крылатых ракет дальнего действия, которые в Дальней авиации в конечном счёте должны стать основным средством воздушного нападения».

С единым мнением Начальника Генерального штаба и всех Главнокомандующих видами Вооружённых Сил СССР Г.К. Жуков согласился. Одновременно выразил сомнение в большом количестве предлагаемых к разработке типов самолётов и ракет и распорядился подготовить обобщённый доклад с вынесением его на Совет Обороны. Доклад предварительно подлежало рассмотреть на итоговом совещании высшего командного состава под руководством И.С. Конева.

Такое совещание состоялось 8 июля 1957 г.13 Составленный на основе материалов комиссии доклад был всесторонне обсуждён. При этом баллистические ракеты всех дальностей оставлены в составе прежней структуры, вне рамок ВВС. А соотношение между видами авиации и ракетами на период до 1962 г. в итоге стало выглядеть следующим образом: истребителей – 58%; бомбардировщиков – 33%; крылатых и баллистических ракет – 9%.

17 июля данный документ Г.К. Жуков утвердил, а 16 августа 1957 г. в ходе заседания Совета Обороны СССР по вопросам «О системе вооружения авиации на период до 1962 года» и «Об обновлении самолётного парка авиации Вооружённых Сил» предложения военного ведомства были рассмотрены и одобрены в основном. Госплану совместно с Министерством обороны и профильными промышленными министерствами с учётом состоявшегося на заседании обмена мнениями поручалось дополнительно рассмотреть указанные вопросы и свои предложения вновь доложить в полуторамесячный срок14.

То, что у председательствующего в Совете Обороны грезившего ракетами Н.С. Хрущёва доклад «О системе вооружения авиации на период до 1962 года» не вызвал никакого энтузиазма, не подлежит ни малейшему сомнению. Особенно «тощая» цифра в 9% баллистических и крылатых ракет, в объёме которой Министерство обороны планировало вооружить ими войска к 1962 году. Но как мог тогда лидер государства оппонировать Г.К. Жукову и К.А. Вершинину, если в стране ещё не было принято на вооружение ни одной межконтинентальной ракеты? Ни баллистической, ни крылатой. Более того, ни одна из них даже не полетела успешно в ходе испытаний. Королёвская «семёрка» из трёх пусков 15 мая, 11 июня и 12 июля того года дважды потерпела аварию, один раз не стартовала. Первый пуск «Бури» С.А. Лавочкина 1 августа также не состоялся. С «Бураном» множились проблемы. Росла вероятность, что В.М. Мясищев вообще с ним не справится. В войска начала поступать лишь ракета Р-5М ограниченной дальности, да и то малым числом.

Второй причиной сдержанности Н.С. Хрущёва на заседании 16 августа явилась, скорее всего, неуместность возражений в тот момент мнению Г.К. Жукова и отстаивания своей точки зрения о роли ракет в обороноспособности страны. По той простой причине, что слишком мало времени прошло от недавних июньских событий, когда действующий Министр обороны сыграл «главную скрипку» в спасении Первого секретаря ЦК КПСС от снятия с поста его соратниками по высшему партийному руководству и от последующего позора. Поэтому решение Совета Обороны сформулировали 16 августа в «мягкой» форме, ограничившись поручением доработать представленные предложения.

Примечательный факт: уже 23 августа вослед этому решению директивой Генерального штаба № Орг/8/64182 Управление Командующего Дальней авиации было переименовано в Управление Командующего Стратегической и Дальней авиации. Безусловно, с перспективой подчинения ему соединений и частей стратегических ракет, как крылатых, так и баллистических. Поскольку жаркие на этот счёт споры о передаче последних в систему ВВС, инициированные в марте 1957 г. и продолженные в преддверии августовского Совета Обороны, всё больше склоняли чашу весов в сторону именно такого варианта.

Однако в подобный расклад скорые обстоятельства внесли свои коррективы. Ибо надежды Никиты Сергеевича на ракетный прорыв начали оправдываться уже 21 августа, когда выпестованная лично им межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 совершила первый в стране и первый в мире успешный полёт. 7 сентября испытания «семёрки» вновь прошли удачно. А 4 октября, сразу после окончания отпуска Н.С. Хрущёва, Р-7 вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Для советского народа и его лидера то был подлинный триумф. Скрывать свой взгляд на предлагаемую систему вооружения авиации он больше не мог. И поэтому уже 18 октября 1957 г. на Президиум ЦК КПСС вынес к рассмотрению вопрос «О дальнейшем развитии ракетной техники и артиллерии».

Обсуждение вопроса длилось два дня, 18 и 21 октября, и очень представительным собранием. Помимо членов Президиума ЦК в работе приняли участие специально приглашённые руководители военной промышленности и практически всех ведущих конструкторских бюро и НИИ. От военных в обсуждении участвовали маршалы И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, С.С. Бирюзов, М.И. Неделин, К.А. Вершинин, С.И. Руденко, С.С. Варенцов, адмирал С.Г. Горшков [4, с. 274]. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков находился в это время с визитом в Албании, а против него днём ранее ЦК Партии начал процесс отстранения от должности Министра обороны СССР.

Стенографического отчёта расширенного заседания Президиума ЦК КПСС, состоявшегося 18 и 21 октября 1957 г., не велось. В архивах сохранилось лишь официальное очень краткое постановление за № П119/I, согласно которому комиссия, возглавляемая заместителем председателя Госплана СССР Михаилом Васильевичем Хруничевым, обязывалась к разработке мероприятий о дальнейшем развитии ракетной техники, артиллерии и авиации, с внесением своих предложений по данному вопросу в ЦК КПСС. От военных в состав комиссии был введён только М.И. Неделин.

Министерству обороны этим же постановлением вменялось в обязанность внести в ЦК предложения о заказах промышленности на поставку военной техники для армии и флота15.

Анализ скупых строк указанного постановления, а также последующих вслед за ним архивных документов позволяет констатировать следующее. Н.С. Хрущёв, ввиду феноменальных успехов советских конструкторов, учёных и инженеров в области создания ракет, денонсировал представленную ранее «Систему вооружения авиации на период до 1962 года» и сформулировал перед высшим военным командованием главную цель на ближайшую перспективу – о значительном повышении удельного веса и роли ракетного оружия в общей системе вооружения Советской Армии.

Об этом красноречиво свидетельствует размашистая резолюция И.С. Конева от 1 ноября 1957 г., наложенная на новый доклад К.А. Вершинина, который Главком ВВС подготовил в свете требований августовского Совета Обороны: «По решению Президиума ЦК КПСС весь план вооружения ВВС подлежит пересмотру заново. И. Конев». А 6 ноября генерал-лейтенант авиации И.М. Белов, начальник управления авиации и ПВО Главного оперативного управления ГШ ВС, уточняя задачу своим подчинённым по резолюции И.С. Конева, оставил следующую запись на документе: «Подготовить доклад Заместителю Министра обороны за все виды Вооружённых Сил».

11-12 ноября 1957 г. в Министерстве обороны СССР под председательством Маршала Советского Союза И.С. Конева состоялось расширенное совещание высшего командного состава страны по обсуждению системы вооружения в свете требований Президиума ЦК КПСС. Товарищ Н.С. Хрущёв, как отметил тогда во вступительном слове к собравшимся Иван Степанович Конев, крепко критиковал Министерство обороны, сказав, что «наши самолёты уже устарели, особенно бомбардировщики, а истребители не способны решать задачи по перехвату современных самолётов противника, идущих на больших высотах». По артиллерийскому же вооружению военное командование – консерваторы, поскольку смело не заменяет ствольную артиллерию ракетами16. Поэтому главной задачей совещания стала выработка обоснованных предложений в Президиум ЦК по системе вооружения в свете современных требований. В первый день – авиации, во второй – артиллерии.

Не вдаваясь в детали дебатов совещания и принятых им итоговых решений, как имеющих опосредованное отношение к теме статьи, необходимо выделить несколько его важных моментов. В первую очередь сказать о той отправной позиции, с которой это совещание началось. Её озвучил Главком ВВС маршал авиации К.А. Вершинин, выступивший с новым докладом: «При определении системы вооружения [авиации], мы исходим из того положения, что вопрос о включении в боевой состав ВВС межконтинентальных, дальних и тактических ракет класса "Земля-Земля" и "Воздух-Земля" принципиально решён, и требуется определить наиболее рациональное соотношение ракет между собой по классам и к самолётам-носителям, а также порядок и сроки перевооружения»17. Яркое свидетельство тому факту, что в предшествующие месяцы именно вопрос о том, где должны получать своё дальнейшее развитие баллистические ракеты, оснащённые ядерными ГЧ, являлся одним из приоритетных при разработке системы вооружения авиации Советской Армии.

Исходя из определённых Генеральным штабом оперативных задач, для организации боевого применения баллистических и крылатых ракет, обеспечения управления ими Главнокомандующим ВВС было предложено сформировать в составе Стратегической и Дальней авиации в период до 1962 г. включительно следующее количество специальных воинских формирований – стартовых станций и полков:

- вооружённых стратегическими ракетами:

- 11 стартовых станций баллистических ракет [типа Р-7], по 2 стартовых позиции на каждой, всего 22 позиции;

- 8 стартовых станций крылатых ракет типа «Буря», по 2 стартовых позиции на каждой, всего 16 позиций;

- вооружённых дальними ракетами – так в конце 1957 года стали именовать будущие ракеты средней дальности:

- 23 полка баллистических ракет [типа Р-5М, Р-12], по 3 старта в каждом, всего 69 стартов.

- 15 полков крылатых ракет типа «С», по 3 старта в каждом, всего 45 стартов.

Общее количество подлежащих формированию в Стратегической и Дальней авиации специальных частей – для 152 стартовых позиций.

В составе фронтовой авиации к формированию в течение того же периода предлагались:

- 34 полка баллистических ракет [типа Р-11М];

- 51 полк крылатых ракет типа «Метеор» [ФКР-1];

- 51 полк ПВО с ракетами системы «С-75».

Как видно из последней части предложений, даже ракеты Сухопутных войск и войск ПВО страны К.А. Вершинин в цитируемом докладе определил к развитию в составе Военно-воздушных сил.

В отношении самолётного парка Главком ВВС оказался весьма решительным и предложил отказаться от самолётов Ту-95 и 3М, начиная с 1959 года, вплоть до получения нового скоростного и высотного самолёта такого класса. С того же года прекратить поставки в войска дальних бомбардировщиков Ту-16. А в наступающем 1958 году, ввиду отсутствия отработанного нового фронтового бомбардировщика, не производить заказов и самолётов этого класса, вплоть до отработки Як-26 и Ту-98. По убеждению К.А. Вершинина, места снимаемых с заказа авиационных носителей должны были заменить баллистические и крылатые ракеты.

В той связи в унисон прозвучало и мнение Василия Даниловича Соколовского. Начальник Генерального штаба, давая характеристику самолётам Ту-95 и Мясищева [М-4 и 3М], произнёс, что «они всё равно до Америки не дойдут. А значит стратегическую авиацию можно безболезненно снимать и заменять её ракетами». Ракеты оперативно-тактические Р-11, Р-11М и дальнюю Р-5М В.Д. Соколовский предложил передать Сухопутным войскам.

В целом, большинство выступивших на совещании военачальников высказали мнения, что ракетное оружие, и в первую очередь ракетно-ядерное, должно уже в ближайшем будущем стать в Вооружённых Силах основным. И не потому, что так «велел» или «думал» Н.С. Хрущёв. Они прекрасно понимали, что альтернативы стратегическим, в первую очередь баллистическим ракетам, как средству гарантированного ответного удара, в перспективе нет. В отличие от авиации, полёт таких ракет не зависел от погодных условий и времени суток, а для средств ПВО их головные части являлись неуязвимыми. Мнение о необходимости замены авиации ракетами, сначала Стратегической, затем Дальней, поддержали С.С. Бирюзов, С.Г. Горшков, С.С. Варенцов и в заключение И.С. Конев. Одновременно предложив для этого переходный период. Исполнителями итогового документа о заказах промышленности на поставку техники для авиации стали К.А. Вершинин и М.И. Неделин.

Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, назначенный новым Министром обороны СССР 26 октября 1957 г., в целом этот документ утвердил. Он разделял мнение Начальника Генерального штаба по поводу неспособности самолётов Ту-95 и 3М достичь важнейших объектов на Североамериканском континенте. «Возникает большая проблема, долетят ли эти бомбардировщики до цели?» – так высказал свои сомнения Р.Я. Малиновский в докладе для руководящего состава ВВС позже18. В связи с таким видением становится понятным решение Министра обороны от 4 декабря 1957 г., отклонившее ходатайство Главкома ВВС К.А. Вершинина о переименовании «Стратегической и Дальней авиации» в «Стратегическую авиацию» и утвердившее мнение Начальника Генерального штаба В.Д. Соколовского о возращении этому роду войск прежнего названия «Дальняя авиация»19.

Доклад «О новой системе вооружения наземной и зенитной артиллерии Сухопутных войск» на совещании 11-12 ноября 1957 г. готовили первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками генерал армии А.С. Жадов и Командующий артиллерией Советской Армии маршал артиллерии С.С. Варенцов. Системой предусматривалось иметь в этом виде Вооружённых Сил тактическое реактивное оружие, типа «Марс», «Тюльпан», «Коршун», «Луна», и ракеты, обладающие дальностью до 2000 км – оперативно-тактические Р-1, Р-2, Р-11 и Р-11М, и дальние, то есть стратегические, типа Р-5М. Уже 26 ноября 1957 г. А.С. Жадов и С.С. Варенцов обратились к Министру обороны с ходатайством о переподчинении Командующему артиллерией:

- инженерных бригад РВГК, вооружённых вышеуказанными ракетами;

- личного состава 1-го, 2-го и 4-го управлений НРВ, ведающих разработкой, заказами, приёмкой и хранением таких ракет, всех баз и арсеналов хранения, а также аппарата военных представителей на заводах промышленности;

- Государственного центрального полигона.

Одновременно «для разработки вопросов боевого применения и обеспечения руководства реактивной, ракетной и специальной артиллерии» предложили сформировать в аппарате Командующего артиллерией соответствующее управление20.

Р.Я. Малиновский по данному обращению скоропалительного решения принимать не стал, отписав своим заместителям В.Д. Соколовскому и М.И. Неделину его рассмотреть и доложить заключение. А спустя два дня, 28 ноября, Министр обороны получил новое обращение, уже от руководителей аппарата Начальника реактивного вооружения, генералов А.И. Семёнова, А.Г. Мрыкина, Л.М. Гайдукова, Н.Н. Кузнецова и Н.Н. Юрышева21.

Обеспокоенные наметившейся тенденцией расчленить органы, ведающие в Министерстве обороны вопросами, связанными с ракетным оружием, они изложили свой взгляд на ситуацию и предложили комплекс мер, направленных на повышение его удельного веса и роли в составе Вооружённых Сил.

По мнению авторов письма, передача ракетного дела Командующему артиллерией и Главкому ВВС несла в себе угрозу ухудшения руководства этим процессом и раздробления коллектива специалистов-ракетчиков. Существовало большое опасение, что и Командующий артиллерией, и Главком ВВС, по причине большого круга обязанностей не смогут предметно, в интересах дела руководить развитием ракетных вооружений. Оно будет отставлено на второй план, что существенно затормозит процесс их развития. В связи с чем в интересах скорейшего оснащения ракетным оружием Советской Армии руководящий состав аппарата НРВ предложил выделить такое оружие «в особый род войск во главе с Главнокомандующим – первым заместителем Министра обороны». Усилить центральные органы, в компетенции которых находится ракетное оружие, создать Главное управление ракетного вооружения, значительно расширить Штаб реактивных частей, подчинив их Главнокомандующему ракетными частями. На Главнокомандующего также возложить ведение дел по снаряжению головных частей ядерными зарядами и возложить координацию всех работ по ракетной и реактивной технике во всех других видах ВС СССР.

Это обращение Р.Я. Малиновский также отписал рассмотреть В.Д. Соколовскому и М.И. Неделину и высказать по нему своё мнение.

А 6 декабря вышло фундаментальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1350-636 «Об организации работ в области ракетной и военной техники», целью которого объявлялось ускорение работ по созданию, внедрению в серийное производство и оснащению Советской Армии баллистическими, крылатыми, зенитными управляемыми ракетами и системами «воздух-воздух»22.

Согласно этому постановлению общесоюзные министерства авиационной, оборонной, радиотехнической, судостроительной промышленности упразднялись. Вместо них для обеспечения всеми работами по созданию новых видов ракетной и военной техники, внедрению этой техники в производство создавались Государственные комитеты по авиационной технике, по оборонной технике, по радиоэлектронной технике, по судостроению.

Для координации работ перечисленных комитетов, а также для оперативного решения вопросов по развитию всей военной техники и оборонных отраслей промышленности была образована Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Первым её председателем на правах заместителя Председателя Совмина СССР стал Дмитрий Фёдорович Устинов.

В процессе разработки положений постановления от 6 декабря 1957 г. возглавляемое Н.С. Хрущёвым политическое руководство страны не определяло структур в составе Вооружённых Сил СССР, в которых надлежало развивать управляемое баллистическое ракетное оружие класса «земля-земля». Решение этого вопроса оставалось в компетенции Министерства обороны. У его руководителя, Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, в тот момент времени на сей счёт имелось три предложения. Мнение участников совещания от 11-12 ноября, ходатайство А.С. Жадова-С.С. Варенцова и обращение начальника реактивного вооружения А.И. Семёнова с подчинёнными. Рассмотрение затронутых в ходатайстве и обращении вопросов начали готовить В.Д. Соколовский и М.И. Неделин. При этом получив от Министра обороны указание, что стратегическая ракета Р-5М должна остаться средством Верховного Главнокомандования, и в Сухопутные войска она не пойдёт23.

Свои соображения по дальнейшему использованию и развитию баллистических ракет В.Д. Соколовский и М.И. Неделин представили 27 декабря. Главными являлись следующие положения их доклада:

- Баллистические ракеты оперативно-тактического назначения с дальностью стрельбы до 600 км должны находиться на вооружении в Сухопутных войсках, коим необходимо передать 233, 90 и 77-ю ибр РВГК, два арсенала и весь боезапас ракет Р-1, Р-2, Р-11.

- «Баллистические ракеты с дальностями стрельбы свыше 600 км, в том числе межконтинентальные, решающие стратегические задачи, в принципе, следует развивать в системе Военно-воздушных сил». С этой целью, после создания в ВВС необходимых условий для правильного использования и развития баллистических ракет, передать в их состав:

- в первую очередь – Штаб реактивных частей, 72, 73, 85 и 80-ю учебную инженерные бригады РВГК (всего 12 дивизионов), объекты «Ангара» и «Волга», Ростовское ВАИУ и Камышинское АТУ;

- во вторую очередь – аппарат НРВ, ГЦП, НИИП-5, НИИ-4, шесть арсеналов ракетного вооружения.

По мнению В.Д. Соколовского и М.И. Неделина подготовка ВВС к принятию баллистических ракет могла занять два-три года, в течение которых непосредственное руководство частями и учреждениями, намеченными к передаче ВВС, должно было по-прежнему осуществляться заместителем Министра обороны по специальному вооружению и реактивной технике. После передачи ракетных соединений, частей и учреждений по видам Вооружённых Сил предлагалось сохранить за ним координацию развития ракетной техники в ВС СССР24.

2 января 1958 г. Министр обороны СССР наложил на этот доклад короткую резолюцию: «т.т. Соколовскому В.Д. и Неделину М.И. С Вашим заключением согласен. Разработайте План и доложите. Малиновский. 2.1.58».

Как свидетельствуют архивные документы, в период подготовки вышеуказанного доклада между руководством аппарата Начальника реактивного вооружения и маршалом артиллерии М.И. Неделиным произошло резкое обострение отношений – из-за отказа М.И. Неделина поддержать предложение своих подчинённых о создании особого рода войск [ракетных] во главе с Главнокомандующим.

По этой причине руководители аппарата НРВ генералы А.И. Семёнов, А.Г. Мрыкин, Н.Н. Кузнецов, Н.Н. Юрышев, к которым также присоединились помощник М.И. Неделина генерал-майор артиллерии П.А. Дегтярёв, начальник НИИ-4 генерал-майор итс А.И. Соколов и секретарь парторганизации НРВ полковник М.Н. Порошин, направили 30 декабря свои предложения о необходимости создания в стране особого рода войск, вооружённых баллистическими ракетами, Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву. В этой докладной записке в большинстве своём повторялись все основные положения и аргументация, изложенные руководителями аппарата НРВ в их обращении к Министру обороны от 28 ноября 1957 г., но при этом выражалась обеспокоенность о способности командования ВВС (в силу объёма и специфики решаемых задач) уделять должное внимание развитию ещё и баллистических ракет. Главные усилия командования Военно-воздушных сил – по мнению ракетного руководства – должны были направляться на создание и совершенствование беспилотных летательных аппаратов всех классов, в том числе межконтинентальных25. Н.С. Хрущёв оставил эту докладную записку без ответа.

«Добро» же Министра обороны СССР на разделение баллистических управляемых ракет между Сухопутными войсками и Военно-воздушными силами позволило Начальнику Генерального штаба и заместителю Министра обороны по атомному вооружению и реактивной технике начать реализацию своих предложения сразу с наступлением 1958 года.

Авторы идеи о выделении ракетного оружия в особый род войск

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

РАЗВИТИЕ ЧАСТЕЙ

И СОЕДИНЕНИЙ

БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ

В 1958 ГОДУ

![]()

Решение о передаче в состав Сухопутных войск трёх инженерных бригад РВГК, двух арсеналов и боезапаса оперативно-тактических ракет было оформлено 30 января 1958 г. директивой Начальника Генерального штаба № 1504. Их передача осуществлена в течение марта. Этим же месяцем, 4-м числом, директива Министра Обороны СССР № 47269 определила порядок формирования новых ракетных частей в составе Сухопутных войск. В течение 1958 г. появилось восемь новых инженерных бригад оперативно-тактических ракет, и общее их количество к концу года достигло одиннадцати.

Процесс передачи намеченных сил и средств в состав ВВС был не таким оперативным и продуктивным. Более того, в апреле 1958 г. первоначальное видение данной идеи претерпело существенные изменения, поскольку на текущую обстановку и на развитие событий значительно повлиял внешнеполитический фактор.

Запуск Советским Союзам 4 октября 1957 г. первого искусственного спутника Земли настолько ошеломил страны Запада, что их военно-политические руководства одномоментно сформулировали вывод о своём значительном отставании в области создания межконтинентальных ракет. Первым заявил об этом президент США Д. Эйзенхауэр в своём выступлении 7 ноября 1957 года. Корректировка и значительное расширение соответствующих военных программ последовали незамедлительно. Как и наращивание сил и средств по всему блоку НАТО, а также в странах, имеющих договоры о двухстороннем военном сотрудничестве с США. Состоявшийся 16-19 декабря в Париже Саммит НАТО утвердил несколько решений, два из которых для СССР и его союзников являлись крайне опасными уже в ближайшей перспективе: о создании на территории государств-членов альянса запасов ядерных боеприпасов, легкодоступных в случае необходимости (то есть и для внезапного нападения), и о передаче в распоряжение Верховного Главнокомандующего союзными войсками в Европе баллистических ракет средней дальности (БРСД) [5, с. 11]. Переговоры об их размещении США начали ещё до Саммита и вели с Великобританией, Данией, Нидерландами, ФРГ, Италией, Грецией. Сразу дал согласие на размещение на своей территории БРСД «Тор» Туманный Альбион, превращая её таким образом в плацдарм для нанесения первого удара по Советскому Союзу.

Анализ складывающейся ситуации в Министерстве обороны был проведён незамедлительно. По распоряжению Министра его выполнили маршал артиллерии М.И. Неделин и начальник 6-го управления МО СССР генерал-лейтенант В.А. Болятко. 14 января 1958 г. они представили свои предложения по максимальному повышению постоянной боеготовности специальных частей к применению ими атомного и водородного оружия. Основными предложениями стали: срочная передислокация в приграничные районы страны и на территорию ГДР дивизионов, вооружённых ракетами Р-5М, строительство в местах развёртывания частей боевых комплексов (далее – БК) с размещением на них на постоянной основе запасов ракет, головных частей, компонентов ракетного топлива, расквартирование на БК в готовности к выполнению задач боевых расчётов ракетных частей и подразделений ядерно-технического обеспечения. Такой вариант заблаговременной подготовки позиционных районов позволял компенсировать недостатки первых стратегических ракетных комплексов, заложенных в них в процессе создания и связанных с низкой боевой готовностью26. Дивизионные комплекты наземного оборудования для пуска ракет Р-5М, сконструированные кооперацией КБ и НИИ и изготовленные промышленностью в подвижном исполнении, фактически было предложено перевести на стационарный вариант.

План основных мероприятий по повышению боеготовности инженерных бригад РВГК, вооружённых ракетами Р-5М, оформили тотчас, к 20 января 1958 года. Спустя месяц, 22 февраля, проблема максимального повышения боевой готовности ракетных частей в связке с вопросом о принципиальных направлениях в дальнейшем развитии специальной техники для обеспечения армии и флота рассматривались на заседании Совета Обороны страны. А 17 марта Совет санкционировал вывод в ГДР 72-й инженерной бригады РВГК. Чуть ранее, 1 марта, маршал артиллерии М.И. Неделин утвердил «План мероприятий по организации строительства боевых комплексов ракетных частей стратегического назначения», «Тактико-техническое задание [ТТЗ] на разработку типового проекта строительства стартовых и технических позиций и других сооружений в позиционном районе одного дивизиона инженерной бригады, вооружённой изделиями 8К51 (8К63)», и «Схему позиционного района боевого комплекса ракетной части 8К51 (8К63)»27.

Тактико-техническим заданием определялись назначение создаваемых позиционных районов отдельных инженерных дивизионов РВГК и их состав. В каждом таком районе строительству подлежали: стартовые позиции ракет – по одной на стартовую батарею, технические позиции, специальные технические позиции для хранения и сборки ГЧ, командный пункт, позиции станций боковой радиокоррекции (БРК), склад спецтоплив, дивизионный жилой городок. Расстояние между стартовыми позициями устанавливалось в 8 км28. 22 марта Начальник Генерального штаба отдал распоряжение о проведении рекогносцировочных работ по выбору и отводу земельных участков для строительства первых боевых комплексов в районах г. Гвардейска Калининградской области, г. Мукачево Закарпатской области, пос. Перевальное в Крыму, пос. Манзовка Приморского края29, в Германской Демократической Республике. 12 апреля «План передислокации бригад (дивизионов), вооружённых ракетами стратегического назначения» утвердил Министр обороны СССР.

Выполнять грандиозный комплекс задач по проведению рекогносцировок, обеспечению последующего масштабного строительства боевых комплексов, передислокации, развёртыванию и приведению частей в готовность к боевому применению в приграничных районах СССР и за его пределами предстояло подчинявшимся М.И. Неделину инженерным бригадам РВГК. Их передача в состав ВВС откладывалась, по крайней мере, на ближайший год. В связи с чем, маршалы К.А. Вершинин и М.И. Неделин 17 апреля представили Министру обороны новые предложения по внедрению в Военно-воздушные силы баллистического ракетно-ядерного оружия. Необходимость таких предложений обуславливалась также принципиальным замыслом Министра обороны Р.Я. Малиновского, сформулированным им незадолго до того ‒ о более широком фронте одновременного ответного ракетно-ядерного удара в случае войны30.

Поэтому главным содержанием представляемого документа стало предложение о быстром и значительном увеличении количества стартовых установок стратегических ракет в составе ВВС31: не 69 в 23-х полках к 1963 году, как планировалось прежде, а 180 в 26-и полках, по 6 стартов ракет Р-5М и Р-12 в каждом полку. При этом сроки формирования предлагались следующими: в 1958 г. – 6 полков; в 1959 г. – 9 полков и 2 управления дивизии, с одновременной передачей в состав ВВС четырёх ибр РВГК и переформированием их в 4 полка и 4 управления дивизии; в 1960 г. – 11 полков и 4 управление дивизии.

Формируемые в ВВС в 1958–1959 гг. ракетные части, с целью создания в этот период необходимой для них учебной базы, подлежали временному вооружению ракетами Р-2 с последующим перевооружением на основные типы. Порядок развёртывания частей стратегических крылатых ракет и боевых стартовых станций МКР в данных предложениях не рассматривался. Общее количество полков фронтовых крылатых ракет, подлежащих формированию в период до 1963 г., значительно уменьшалось. С прежних 51 до 27.

Предложения К.А. Вершинина и М.И. Неделина, утверждённые Министром обороны на следующий день, легли в основу Плана организационных мероприятий, к разработке которого тотчас приступил Генеральный штаб ВС СССР.

Таким образом, в январе-апреле 1958 г. в Вооружённых Силах СССР отчётливо выделилось две параллели развития баллистических ракет стратегических дальностей. В структуре, подчинённой заместителю Министра обороны по атомному вооружению и реактивной технике и в системе Военно-воздушных сил.

В рамках первой стартовала программа государственной важности по развёртыванию и приведению в готовность к боевому применению сил и средств гарантированного ответного ракетно-ядерного удара, чья практическая реализация началась 15 мая 1958 года. В тот день вышла директива ГШ ВС, определившая порядок передислокации и развёртывания в составе Группы советских войск в Германии 72-й инженерной бригады РВГК [5, с. 12]. Во рамках второй линии развития верстался план формирования первых авиационных полков, подлежащих вооружению баллистическими ракетами.

25 июня 1958 г. сразу несколько директив органов военного управления ВС СССР определили порядок дальнейших действий по обеим направлениям развития баллистического ракетно-ядерного оружия:

- Шесть директив за подписью маршала артиллерии М.И. Неделина предписали к середине июля 1958 г. осуществить передислокацию отдельных инженерных дивизионов первой очереди со специальной техникой к местам выполнения предстоящих боевых задач в приграничные районы СССР. Для устройства дивизионов в новом пункте дислокации отводилось 10 суток, после чего боевая подготовка подлежала возобновлению32.

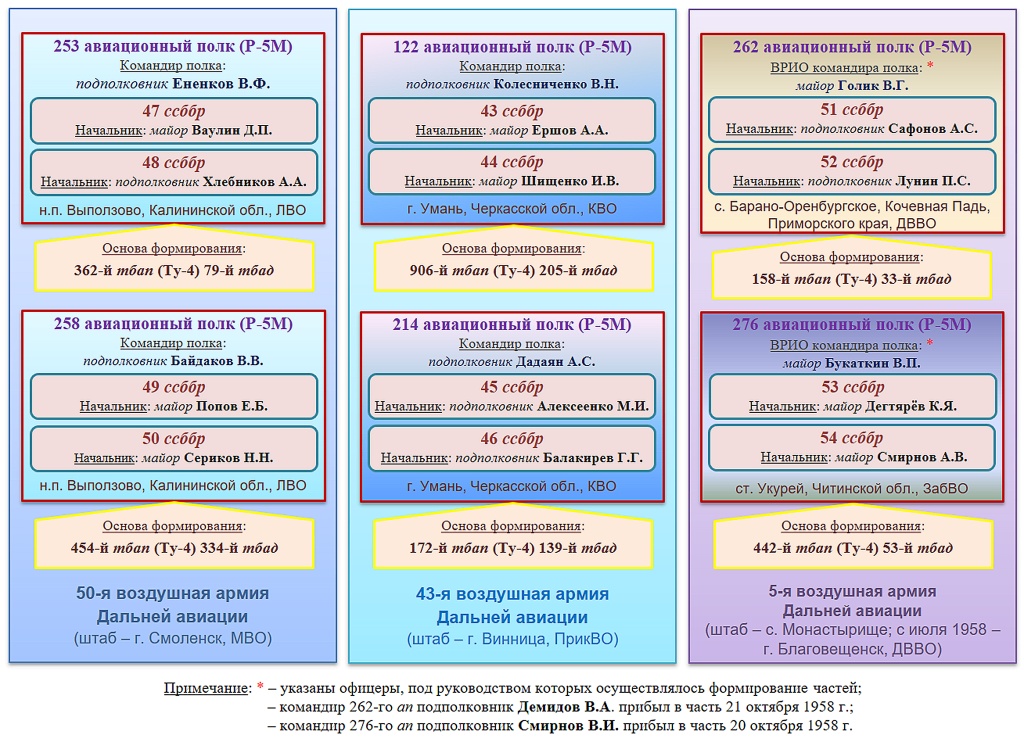

- Директива Генерального штаба № Орг/4/23867 определила к формированию первые шесть авиационных полков стратегических ракет Р-5М в составе ВВС под следующими действительными номерами – 122, 214, 253, 258, 262, 276-й. Одновременно с указанными полками подлежали сформированию специальные сборочные бригады (ссббр) авиачастей РГК. По две на каждый полк, для работы со спецзарядами. Процесс предписывалось завершить к 1 октября 1958 года33

27 июня Совет Обороны страны рассмотрел вопрос «Об обеспечении строительства специальных объектов Министерства обороны СССР» и обязал военное ведомство в 1958–1959 гг. построить в местах развёртывания оидн РВГК пять дивизионных боевых комплексов для ракет Р-5М. В 1960 г. ввести в строй ещё семь дивизионных БК для ракет Р-12.

Отдельные инженерные дивизионы РВГК первой очереди – 650, 651 и 640-й – передислокацию в назначенные районы выполнили в указанные сроки. Соответственно, в гарнизоны г. Гвардейска (ПрибВО), г. Свалява (ПрикВО), пос. Ангара (ОдВО). 652-й оидн РВГК 85-й инженерной бригады был передислоцирован к месту предстоящего выполнения задач в пос. Манзовка (ДВВО) ещё в апреле 1957 года. Однако до лета 1958 г. не имел техники для пусков ракет Р-5М.

К концу июля – началу августа к дивизионам прибыли и подразделения ядерно-технического обеспечения, соответственно, 23, 24, 19 и 17-я полевые специальные сборочные бригады. По прибытию они тут же приступили к переформированию в 349, 410, 117 и 56-ю подвижные ремонтно-технические базы (пртб), способные осуществлять параллельную подготовку двух головных частей ракет, обеспечивая тем самым одновременную работу двух стартовых батарей дивизиона34.

В начале августа в позиционные районы дивизионов первой очереди началась подача в боезапас ракет Р-5М. А 5 августа командирам дивизионов, передислоцированных к границам Европейской части СССР – подполковникам Б.М. Спрыскову, В.А. Абрашкевичу и полковнику М.П. Вишневскому – в Главном оперативном управлении Генерального штаба маршалом артиллерии М.И. Неделиным и генерал-полковником Н.О. Павловским были доведены боевые задачи дивизионов и вручены пакеты с боевыми документами, представляющими собой исходные данные для стрельбы по назначенным целям35.

День 5 августа 1958 года стал той датой, которая зафиксировала факт приведения в готовность к боевому применению в Советском Союзе первых ракетных частей, вооружённых стратегическими ракетами средней дальности. Время готовности 650, 651 и 640-го оидн РВГК определялось двумя сутками. Такое время требовалось для подачи головных частей ракет с мест их хранения на арсеналах оперативных направлений в позиционные районы указанных дивизионов в соответствии с оперативным планом. При получении боевого приказа пуск был возможен с полевых стартовых позиций, возведённых и подготовленных в геодезическом и инженерном отношениях заблаговременно36.

Режим повседневной деятельности дивизионов первой очереди, введённый с 5 августа 1958 г., боевым дежурством не являлся, отличаясь от него всего двумя особенностями. В позиционных районах отсутствовали головные части ракет и запасы КРТ, как обязательный элемент ракетного вооружения, должного при боевом дежурстве находиться в постоянной готовности к выполнению боевых задач. Кроме того, личный состав дивизионов, полный штатный состав которых, по сути, выполнял с 5 августа роль дежурных сил, находился в местах постоянного размещения, располагавшихся на некотором удалении от боевых порядков, а не непосредственно на них. И тем не менее, введение в августе 1958 г. для трёх отдельных инженерных дивизионов РВГК особого режима деятельности стало важнейшим шагом на пути превращения стратегического ракетно-ядерного оружия в ВС СССР в средство быстрого и гарантированного ответного удара по объектам НАТО. Сами оидн РВГК, начавшие выполнять данную задачу, в обиходе именовались дивизионами, стоявшими на стартовых позициях.

Другие задачи, решаемые весной-летом 1958 г. в рамках структуры, подчинённой маршалу артиллерии М.И. Неделину, являлись не менее важными. Все они имели одну цель – в кратчайшие сроки привести в готовность к боевому применению максимально возможное количество стратегических ракетно-ядерных сил и средств. В этот период времени:

- осуществлялось ускоренное переобучение на ракетный комплекс Р-5М 635-го и 638-го оидн 72-й инженерной бригады РВГК, назначенных второочередными к развёртыванию в местах предстоящего боевого использования и готовившихся к передислокации в состав ГСВГ; одновременно на территории ГДР велись рекогносцировочные работы и происходила подготовка мест предстоящего сосредоточения 72-й ибр РВГК в окрестностях н.п. Фóгельзанг-Ли́хен-Тéмплин-Фюрстенберг [5, с. 12];

- в 73-й ибр РВГК начался процесс перевооружения на Р-5М 636-го оидн РВГК;

- с 1 июля личный состав 637-го оидн 85-й ибр РВГК приступил к освоению новой ракеты средней дальности Р-12, чьи лётно-конструкторские испытания предполагалось завершить к концу года;

Штабом реактивных частей, аппаратом Начальника реактивного вооружения, Государственным центральным полигоном велась интенсивная разработка комплекса мероприятий по обеспечению максимальной готовности ракет Р-5М и Р-12 к пуску, осуществляемая в соответствии с решением Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам от 19 апреля 1958 года.

Вполне закономерно, что в связи с таким комплексом решаемых задач начальник Штаба реактивных частей генерал-лейтенант артиллерии М.А. Никольский и его заместитель генерал-майор артиллерии И.В. Плошкин 15 августа 1958 г. от лица маршала артиллерии М.И. Неделина на имя Министра обороны подготовили обращение о необходимости создания в Вооружённых Силах СССР отдельного Командования инженерно-реактивными частями и соединениями, вооружёнными стратегическими и межконтинентальными ракетами. С возложением на это Командование всего спектра задач, связанных с развёртыванием, приведением в готовность к применению и поддержанием в готовности ракетно-ядерного оружия. Ракетные части при этом предлагалось иметь в виде полков, сведённых в дивизии стратегического назначения. Схемы организации дивизии и самого Командования прилагались к обращению37.

|

|

|

|

Маршал артиллерии М.И. Неделин этот документ не подписал. В то время он являлся сторонником, во всяком случае внешне, передачи подчинённых ему соединений и частей, а равно их дальнейшего развития в системе ВВС.

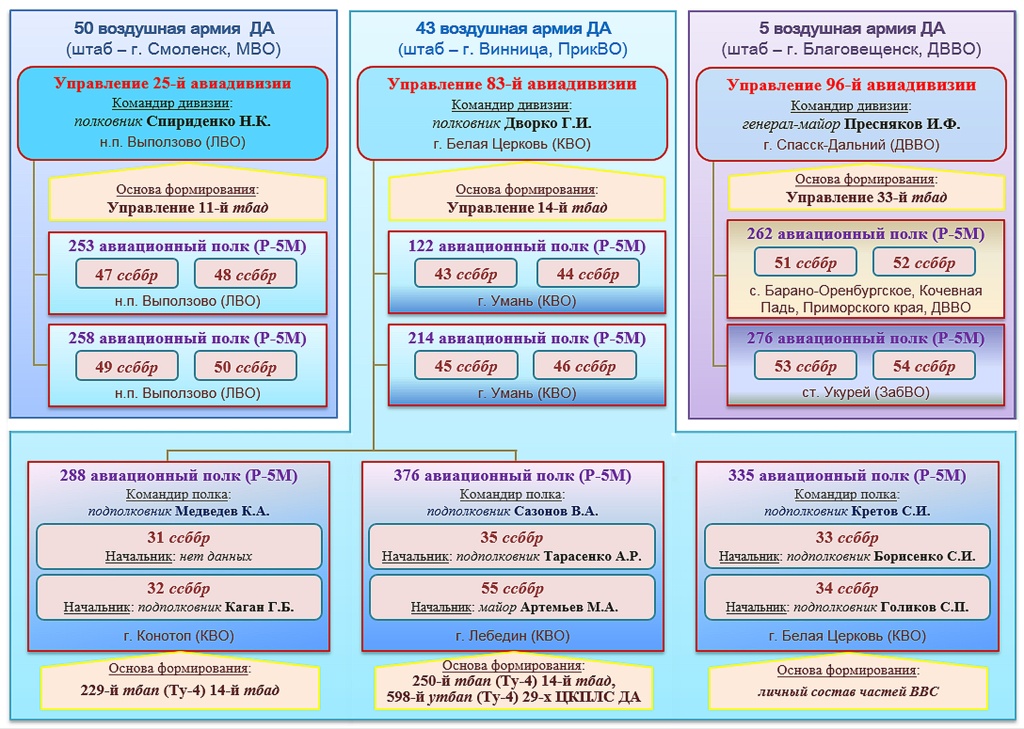

Военно-воздушные силы в тот же период времени приступили к выполнению задач, определённых директивой Генерального штаба от 25 июня № Орг/4/23867. Шесть авиационных полков стратегических ракет Р-5М и специальные сборочные бригады формировались по временным штатам, утверждённым Маршалом Советского Союза В.Д. Соколовским 9 июня текущего года (схема № 2).

Схема № 238

Авиационные полки стратегических ракет Р-5М

и специальные сборочные бригады ВВС формирования 1958 года

|

Процессом формирования первых авиационных ракетных частей началось создание в ВВС авиационной группировки стратегических ракет. Директивно определялось, что развёртывание такой группировки должно осуществляться в составе Дальней авиации, как наиболее близкой по характеру и масштабам решаемых задач. Учитывая сложившуюся организацию этого рода войск, все авиационные ракетные полки вводились в состав воздушных армий Дальней авиации (ВА ДА) с непосредственным подчинением командованию этих объединений. При этом на управления ВА ДА возлагалась ответственность за комплектование, переучивание, обеспечение (кроме специального) и приведение в готовность формируемых полков.

Датой сформирования первых авиационных ракетных полков определялось 1 октября 1958 года. Однако к этому сроку ни один из шести авиаполков скомплектовать личным составом и техникой согласно штата не удалось. Командование ВА ДА и ВВС оперативных мер к выполнению этой задачи не принимали, решая проблему комплектования ракетных частей по остаточному принципу. Общий некомплект личного состава полков даже спустя два месяца, на конец ноября, составлял: по офицерам – 237 человек (17%), по рядовому и сержантскому составам – 4562 человека (73%).

Ещё хуже обстояли дела с обеспечением частей специальной техникой, артиллерийскими тягачами и тракторами. На указанную дату укомплектованность ими не превышала 25% и 4%, соответственно39. Такое положение дел напрямую отразилось на подготовке полков по предназначению. Проводить её полноценно долгое время оставалось проблематичным. В связи с чем в ноябре 1958 г. содержание программы подготовки пришлось значительно изменять в сторону ужесточения сроков. Но даже в этих условиях боевые расчёты ракетных авиачастей смогли завершить процесс обучения на переходную Р-2 лишь к маю-июлю следующего, 1959 года. Готовность выполнять боевые задачи на технике для пусков Р-5М и Р-12 и вовсе отодвигалась для них на конец 59-го.

17 сентября 1958 г. одновременно с созданием в Военно-воздушных силах первых авиационных полков, вооружаемых баллистическими ракетами, началось формирование и авиационных ракетных соединений. Директива Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского в целях улучшения организации частей Дальней авиации и руководства авиационными ракетными полками обязала Главнокомандующего ВВС сформировать к 15 декабря того же года управления 83-й и 96-й авиационных дивизий баллистических ракет40. Первое – в составе 43-й воздушной армии Дальней авиации, второе – в составе 5-й ВА ДА. Указанным управлениям предписывалось подчинить 122, 214 и 262, 276-й авиационные полки, соответственно.

К назначенному сроку задача была выполнена. Управление 83-й авиационной дивизии (ад) разместилось в г. Белая Церковь Киевской области (КВО), управление 96-й ад – в г. Спасск-Дальний Приморского края (ДВВО). Их укомплектование осуществлялось личным составом расформированных управлений 14-й и 33-й тяжёлых бомбардировочных авиадивизий (тбад).

В составе 50-й воздушной армии Дальней авиации аналогичное управление авиадивизии создали позже. 8 декабря 1958 г. очередная директива ГШ ВС определила порядок формирования управления 25-й авиационной (ракетной) дивизии за счёт личного состава расформировываемой 11-й тбад. Согласно этой директивы в составе 83-й ад создавались также три новых авиаполка баллистических ракет – 288, 335 и 376-й, с придаваемыми им специальными сборочными бригадами. Конечной датой этого процесса определялось 1 апреля 1959 года. По его окончанию управление 25-й ад разместилось в н.п. Выползово Калининской области (МВО), где ему были подчинены 253 и 258-й авиационные полки с соответствующими ссббр (схема № 3).

Управления авиадивизий баллистических ракет, призванные улучшить организацию и руководство подчинёнными ракетными полками, быстро справиться с такой задачей не смогли. Серьёзной проблемой в деятельности полков и самих управлений авиасоединений являлась очень большая текучесть офицерских кадров. Значительный процент лётного и лётно-технического состава расформированных авиачастей и соединений отказывался от прохождения дальнейшей службы в ракетных частях, всеми правдами и неправдами добивался переводов в авиационные или увольнения. Немалые сложности имели место с подбором кандидатур на замещение должностей командиров и заместителей командиров авиационных ракетных полков.

Схема № 341

Авиационные соединения и части баллистических ракет,

формирования конца 1958 – начала 1959 годов

|

В повседневной деятельности командованием Военно-воздушных сил и Дальней авиации решение вопросов организации боевой подготовки и обеспечения материально-техническим имуществом этих частей почти всегда отставлялось на второй план42. Очень ярко тот период описал командир 96-й авиационной дивизии генерал-майор авиации И.Ф. Пресняков: «Этот год был для нас очень тяжёлым. Мы совершенно не чувствовали руководства со стороны Главного штаба ВВС. Сначала расформировали авиационную дивизию, взяли из неё всё лучшее, а потом из остатков начали формировать ракетную дивизию»43.

Суровые реалии открывали непредвиденное: благие стремления развивать баллистическое ракетно-ядерное оружие в системе Военно-воздушных сил столкнулись в повседневности армейских будней 1958–1959 годов с комплексом серьёзнейших проблем, из-за которых результативным такое развитие назвать было сложно. ВВС, Дальняя авиация делали в этом направлении первые, нерешительные и не всегда продуманные шаги. В то время как в структуре, подчинённой маршалу артиллерии М.И. Неделину, аналогичный процесс развивался стремительно и твёрдо. Здесь вовсю продолжалась интенсивная работа по наращиванию силы одновременного ракетно-ядерного удара, осуществлялся поиск новых форм поддержания постоянной боевой готовности:

- 22-23 сентября 1958 г. на территории ГЦП была проведена проверка основного показателя боевых возможностей ракетных частей – суточной огневой производительности дивизиона. Боевые подразделения 640-го оидн РВГК (командир дивизиона подполковник И.А. Кураков) за 7 часов 30 минут в полевых условиях подготовили и провели пуски с одной стартовой позиции трёх ракет Р-5М и прожиг ещё одной на предварительной ступени. То есть фактически пустили 4 ракеты. Директивно, по результатам учения и с учётом производительности пртб по подготовке ГЧ, суточную огневую производительность дивизиона определили равной 6 ракетам. По 3 ракеты на стартовую батарею.

- С началом октября 1958 г. 639-й оидн 73-й ибр РВГК, 1, 2 и 3-й учебные дивизионы 80-й учебной инженерной бригады приступили к перевооружению на технику для пуска ракет Р-12. С 15 октября началось формирование для них частей ядерно-технического обеспечения, соответственно, 53, 329, 330 и 331-й пртб со сроком окончания 31 декабря 1958 г.44

- 12 ноября директива ГШ ВС определила порядок и сроки передислокации в район боевого применения ракетных частей третьей очереди: 637-го оидн РВГК и 87-й пртб, вооружённых техникой для пуска новой ракеты средней дальности Р-12. Заключительные лётные испытания этой ракеты на территории ГЦП как раз вошли тогда в завершающую фазу. К 1 января 1959 перечисленным частям, а также управлению 85-й ибр РВГК предстояло передислоцироваться в Прибалтийский военный округ, в городок Таураге, Литовской ССР, где приступить к подготовке позиционного района для выполнения боевых задач45. Дальность доставки боевых блоков ракетами Р-12 составляла 2000 км, и с назначенного места развёртывания в зоне их досягаемости оказывалась территория всей Великобритании.

- 15 ноября 650, 651, 640, 652 и 637-й оидн РВГК, управления 85 и 73-й инженерных бригад, перешли на изменённые штаты. Мероприятие проводилось в целях повышения боевой готовности и обеспечения самостоятельности действий дивизионов РВГК, а также для установления устойчивой связи с ними при развёртывании этих ракетных частей в районах боевого применения. Управление 72-й инженерной бригады, 638 и 635-й оидн РВГК завершили такой переход к 1 декабря 1958 г.

- 20 ноября командиру 652-го оидн РВГК подполковнику С.Т. Генералову были доведены боевые задачи дивизиона и вручены пакеты с боевыми документами46. Этот дислоцируемый в Приморье дивизион, вооружённый ракетами средней дальности Р-5М, стал четвёртым по счёту, приведённым в Советском Союзе в готовность к боевому применению.

Заинтересованность руководства, высокие учебно-боевые показатели инженерных частей и соединений РВГК в структуре заместителя Министра обороны по атомному вооружению и реактивной технике обусловили тот факт, что именно их потенциал на рассматриваемом этапе развития стал фундаментальной опорой военно-политическому руководству страны при реализации его внешнеполитических акций.

27 ноября 1958 г. Советское правительство направило бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции официальные ноты с заявлением, что по истечении шести месяцев от момента их вручения правительство СССР все свои права, определённые Потсдамской конференцией в отношении Западного Берлина, а также в отношении коммуникаций союзных войск в советской зоне оккупации, передаст правительству ГДР. На Западе эти ноты восприняли как «ультиматум Хрущёва», на который политические и военные лидеры ведущих западных держав в открытую заявили о готовности отстаивать свои права на Западный Берлин с оружием в руках. Разразился второй Берлинский кризис.

Реакция Запада для Советского руководства была ожидаемой, поэтому днём раньше в Москве под председательством Н.С. Хрущёва начал заседание Совет Обороны СССР, продолживший свою работу и в день вручения нот. Вопрос, имевший к ним прямое отношение, рассматривался на заседании 26 ноября и звучал следующим образом: «О проводимых мероприятиях по повышению боевой готовности ракетных частей и ходе отработки баллистических ракет стратегического назначения». Доклад по нему Совету Обороны представлял маршал артиллерии М.И. Неделин47.

Важнейшими отправными положениями его выступления стали следующие:

- В боевом составе ВС СССР имелось 7 подготовленных оидн РВГК, способных при объявлении боевого дежурства через 1-3 часа после команды нанести одновременно атомные удары по 14 объектам противника, а общее количество боевых пусков, которое могло быть произведено дивизионами в течение первых суток, составляло 42. Из указанного количества дивизионов в районах боевого применения находилось 4 дивизиона (8 стартов) и готовились к передислокации в новые позиционные районы ещё 3 дивизиона (6 стартов). Из них два оидн – на территорию ГДР. Кроме того, пять дивизионов РВГК проходили подготовку и приступали к перевооружению на ракету Р-12. Выдвижение их в назначенные районы намечалось в течение 1959 года.

- Для дивизионов, при введении режима боевого дежурства, после подачи команды на пуск были отработаны и проверены три степени боевой готовности ракет Р-5М, позволяющие произвести пуск через 1, 2 и 3 часа, соответственно.

- В целях обеспечения процесса боевого дежурства дивизионов в течение длительного времени строилось четыре стационарных дивизионных комплекса первой очереди со сроком ввода в строй во II-м квартале 1959 года. Следующие семь планировалось возвести во вторую очередь.

К рассмотрению и утверждению Советом Обороны М.И. Неделин внёс следующие предложения:

- одобрить мероприятия, проводимые Министерством обороны в части выдвижения дивизионов РВГК в районы боевого применения и отработки готовности этих дивизионов к боевым пускам ракет;

- разрешить Министерству обороны по мере готовности спецхранилищ и обеспечения необходимых условий вывозить в позиционные районы ядерные головные части по числу ракет Р-5М и Р-12.

Все предложения, изложенные в докладе М.И. Неделина, решением Совета Обороны СССР были утверждены. Для высшего военного командования страны с того момента процесс подготовки частей и соединений, вооружённых стратегическим ракетно-ядерным оружием, переходил в решающую фазу. Государственному политическому руководству общее состояние дел в области новейших вооружений и настрой военных, безусловно, привнесли дополнительную уверенность в действиях. Остальной же мир, вникнув 27-28 ноября в суть советских предложений по Западному Берлину, тут же рефлекторно начал обратный отсчёт времени. Конечной датой «ультиматума Хрущёва» определялось 27 мая 1959 года.

ОТ БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА 1958–1959 ГОДОВ

ДО СОЗДАНИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

![]()

День ото дня, по мере приближения к 27 мая 1959 года, мир лихорадило всё сильнее. Советское военное командование, ракетные соединения и части РВГК продолжали действовать согласно планов и соразмерно внешнеполитическим обстоятельствам.

24 декабря из села Медведь, Новгородской области, на территорию ГДР начала передислокацию 72-я инженерная бригада РВГК (командир бригады полковник А.И. Холопов), в составе управления, 635 и 638-го отдельных инженерных дивизионов. К концу года на территорию Прибалтийского военного округа, в г. Таураге, Литовской ССР, передислоцировались управление 85-й инженерной бригады РВГК (командир бригады полковник А.А. Колесов), подразделения 637-го инженерного дивизиона РВГК, не участвующие в пусках ракет Р-12, и 18-я пртб. По прибытию в новые места дислокации эти ракетные соединения и части сразу же приступали к развёртыванию в назначенных позиционных районах, оборудованию и освоению стартовых позиций, приведению себя в готовность к выполнению боевых задач.

А 27 декабря на Государственном центральном полигоне успешно закончились лётные испытания новой ракеты средней дальности Р-12 на высококипящем окислителе, в комплексе с наземным оборудованием. На заключительном этапе испытаний пуски этих ракет проводили боевые расчёты 637-го оидн РВГК. На вооружение Советской Армии Р-12 приняли 4 марта 1959 года.

Одновременно, с началом марта, в Министерстве обороны под руководством Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского прошли слушания представителей узкого круга высшего военного командования страны. Данное обстоятельство обуславливалось приближающимся окончанием срока «ультиматума» Советского правительства по Западному Берлину и необходимостью разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение боевой готовности войск, и в первую очередь – частей стратегических ракет.

Одним из заслушанных по этому поводу военачальников являлся маршал артиллерии М.И. Неделин, предложивший вернуться к рассмотрению вопроса, изложенного на ноябрьском Совете Обороны, о введении в позиционных районах режима боевого дежурства. Повторно предлагалось вывезти в места расположения боевых порядков ядерные головные части к ракетам, необходимые запасы КРТ и разместить их непосредственно на огневых позициях. Боевые головные части перевести в максимальную степень готовности. Хранение жидкого кислорода организовать в штатных цистернах, с систематическим пополнением его потерь на испарение48.

Предложения М.И. Неделина были приняты практически без замечаний и возражений. И следом, по окончанию слушаний, разработан «План мероприятий по повышению боевой готовности войск», выполнение которого приурочивалось к истечению срока категорических требований Советского правительства в связи с ликвидацией остатков оккупационного режима в Берлине. План был утверждён Министром обороны 7 марта 1959 г., при этом его первым и важнейшим пунктом являлась задача, неукоснительная к выполнению: привести в полную готовность 72, 77 и 233-ю инженерные бригады РВГК, находившиеся в Германии, а также дивизионы, поставленные на стартовые позиции в приграничных военных округах, подготовив все условия для пуска боевых ракет.

По свидетельству архивных документов в начале марта 1959 г. Министром обороны СССР был сформулирован ещё один важный замысел. В целях быстрого и эффективного наращивания мощи первого ракетно-ядерного удара, количество стартовых позиций, входящих в состав строящихся и подлежащих строительству дивизионных БК, он предложил увеличить с двух до восьми и превратить таким образом разнесённые на местности старты в групповые. То был путь масштабного и быстрого увеличения средств гарантированного поражения противника в условиях ограниченного финансирования. Санкцию на реализацию этого замысла Р.Я. Малиновский получил от Н.С. Хрущёва уже 19 марта при их личной встрече49. Вслед за чем Генеральный штаб приступил к разработке соответствующих комплексных предложений по развёртыванию значительного количества частей для пуска ракет Р-5М и Р-12 и увеличению возможностей пуска ракет в первом залпе.

В этом ключе очень симптоматично прозвучала новая инициатива начальника реактивного вооружения генерала А.И. Семёнова и помощника М.И. Неделина генерала П.А. Дегтярёва, внесённая ими в тот самый доклад, на основе которого М.И. Неделин представлял свои предложения о повышении боевой готовности войск Министру обороны в начале марта. Её суть упомянутые генералы видели в следующем: для «обеспечения возможности массового применения мощного ракетного вооружения необходимо решить вопрос о создании двух армий особого назначения, одной – для стратегических ракет Р-5М и Р-12, и второй – для межконтинентальных ракет, с соответствующими штабами, подчинённых Заместителю Министра обороны по специальному вооружению и реактивной технике (он же Командующий ракетными частями)» 50.

Не подлежит сомнению, что авторы этой инициативы сформулировали её в русле настойчивых поисков Министром обороны путей быстрого и значительного наращивания ракетно-ядерного потенциала страны. При этом они видоизменили свои предложения конца 1957 г. и соотнесли их с вариантом генералов М.А. Никольского и И.В. Плошкина от 15 августа 1958 года51. Не лишённая продуманности, эта инициатива имела явное стремление сохранить существовавшую, подчинённую М.И. Неделину и фактически превратившуюся в прообраз ракетных войск структуру, самостоятельной. Но по отношению к имевшемуся тогда в центральном аппарате МО СССР видению она являлась, безусловно, преждевременной. И поэтому М.И. Неделиным Министру обороны не докладывалась.

Инициатива же Р.Я. Малиновского о быстром увеличении средств гарантированного поражения противника ракетно-ядерным оружием, представленная Н.С. Хрущёву 19 марта, получила в тот день не только санкцию главы государства на реализацию, но и его горячую поддержку. Но поскольку процесс оснащения войск новейшими образцами ракетной техники зависел не только от военных, уже 23 марта в Кремле по распоряжению Н.С. Хрущёва состоялось расширенное совещание с участием Секретарей ЦК, членов Правительства, глав Государственных комитетов по оборонной технике и радиоэлектронике, руководства Министерства обороны, главных конструкторов ракетного вооружения и руководителей оборонных предприятий [6, с. 229-230].

Заседание вёл глава государства. Уже во вступительном слове он заявил, что состояние работ в области ракетной и авиационной техники Правительство страны не удовлетворяет, и боевых ракет по-прежнему мало. Их требуется много больше. Единственной хорошей ракетой является Р-12, выпуск которой в больших количествах нужно обеспечить во что бы то ни стало. Ракета Р-7, старты для которой стоят миллиарды рублей, а скорострельность очень низкая, не годится для обеспечения обороноспособности страны. Государству нужны мобильные ракеты большой дальности, стреляющие с грунта и очень быстро.

Следом Н.С. Хрущёв подверг критике Д.Ф. Устинова, возглавляющего Комиссию Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, за отставание в деле развития ракетной техники. И тут же неожиданно предложил выделить из компетенции этой Комиссии баллистические ракеты межконтинентальной и средней дальности, поручив это направление заместителю Председателя Госплана СССР М.В. Хруничеву. Дальние баллистические ракеты в данное время – самое главное! Так подытожил часть своего выступления Н.С. Хрущёв52.

Несомненно, данное предложение главы государства о выделении баллистических стратегических ракет в отдельное направление, правда, пока ещё только в составе Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, являлось одним из важнейших моментов вышеуказанного совещания. И его сразу поддержал Сергей Павлович Королёв. Предложение впервые зафиксировало мысль Н.С. Хрущёва о том, что этой категорией вооружений, в силу её особой значимости для обороны страны, должны заниматься отдельные государственные структуры. Вполне вероятно, что именно эта мысль стала тем отправным моментом, который уже совсем скоро заставит военно-политическое руководство страны поставить вопрос об объединении всех соединений и частей стратегических ракет под единое командование в рамках отдельного вида Вооружённых Сил СССР. И предложение Р.Я. Малиновского о необходимости принятия срочных мер, направленных на резкий количественный рост частей, вооружённых ракетами средней дальности, послужило тому первопричиной.

Комплексные предложения о количестве и сроках развёртывания таких частей готовил Генеральный штаб по заданию по Министра обороны.

4 апреля на основе этих утверждённых Р.Я. Малиновским предложений увидели свет две директивы, согласно которым в 1959 году 12 имевшихся инженерных дивизионов РВГК подлежали развёртыванию, а 9 авиационных ракетных полков ВВС переформированию в инженерные полки восьмистартового состава, вооружённые ракетами Р-5М и Р-1253. В 1960 году предписывалось сформировать ещё 21 инженерный полк ракет Р-12 восьмистартового состава, 12 из которых в структуре, подчинённой маршалу артиллерии М.И. Неделину, 9 – в составе Военно-воздушных сил54. В сумме за два года – 42 полка ракет средней дальности с общим количеством в 330 стартов (пусковых установок).

Значительнейший рост ракетно-ядерного потенциала! Но даже он, по мнению военного руководства, оказывался недостаточным для решения всех задач на различных ТВД в случае войны. Со стартами МКР дело обстояло совсем плачевно. В течение двух лет практически беспрерывно шло строительство двух циклопических стартов на объекте «Ангара», а его окончания всё не предвиделось. Такие темпы ввода в боевой состав межконтинентальных ракет, как отмечалось выше, совсем не удовлетворяли ни политическое, ни военное руководство страны, поскольку быстрое наращивание группировки МКР было невозможно. Проблему вынесли на заседание Совета Обороны СССР, состоявшееся 6 мая 1959 года.

Доклад «О развитии ракетных частей баллистических ракет дальнего и среднего действия» представлял Начальник Генерального штаба В.Д. Соколовский, разъяснения и дополнительные обоснования – Министр обороны Р.Я. Малиновский. Для обсуждения вопроса были приглашены: Д.Ф. Устинов, М.В. Хруничев, М.И. Неделин, К.А. Вершинин и генерал-полковник авиации И.М. Белов. В докладе обосновывалась необходимость принятия срочных мер к форсированному развитию стратегических баллистических ракет класса «земля-земля» и нового масштабного развёртывания вооружённых ими соединений и частей.