|

|

|

|

|

|

|

|

||

В.А. Пидорченко

© «Ветеран-ракетчик», 2025.

|

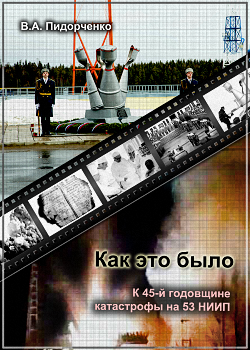

ИЗ ИСТОРИИ РВСН К 45-й годовщине катастрофы Источник: «Ветеран-ракетчик», №3-4 (174-175), 2025 Одной из тяжелейших катастроф в истории эксплуатации ракетно-космической техники в отечественной космонавтике является катастрофа, произошедшая 18 марта 1980 года на четвертой пусковой установке (ПУ) (317СК4) стартового комплекса (СК) 17П32 1-го ГИК МО РФ (космодрома Плесецк, в то время это был 53-й Государственный НИИП МО СССР) при подготовке к запуску космического аппарата (КА) «Икар» ракетой-носителем (РН) «Восток-2М» (8А92М). Одной из тяжелейших катастроф в истории эксплуатации ракетно-космической техники в отечественной космонавтике является катастрофа, произошедшая 18 марта 1980 года на четвертой пусковой установке (ПУ) (317СК4) стартового комплекса (СК) 17П32 1-го ГИК МО РФ (космодрома Плесецк, в то время это был 53-й Государственный НИИП МО СССР) при подготовке к запуску космического аппарата (КА) «Икар» ракетой-носителем (РН) «Восток-2М» (8А92М). В канун 45-й годовщины трагедии, вниманию читателей представляется исторический экскурс в те далёкие, но не забываемые для ракетчиков-испытателей, особенно ветеранов войсковой части 14056, события. Вспомним, как это было. Вспомним имена, фамилии, поступки и дела тех военнослужащих, которые, оказавшись в эпицентре катастрофы, не дрогнули и проявили хладнокровие и стойкость, граничащие с мужеством и геройством. Вспомним и об ошибочных выводах, о причинах и следствиях происшествия (как тогда официально называлась катастрофа) высокой Государственной комиссии, которой однозначно и «авторитетно» был обвинён боевой расчёт, как грубо нарушивший технологическую дисциплину, что на долгие 16 лет сделало и погибших, и выживших безусловными виновниками катастрофы. Вспомним о том, кто, когда и как добился реабилитации боевого расчета и возвращения честных имён погибшим и пострадавшим. Вспомним и тех, кто самоотверженно, несмотря на противодействия и откровенные препятствия со стороны «административного ресурса» пытался разобраться в технической стороне происшествия, выяснить и найти истинных виновных в катастрофе. Итак, как ЭТО было? Пуск РН «Восток-2М» с КА «Икар» был назначен на 20 часов 16 минут 18 марта 1980 года. Подготовка РН на СК производилась в течение двух рабочих дней. Накануне, 17 марта, в первый день, состоялся вывоз РН на СК. Ракета была установлена на пусковую установку и развернута в азимут пуска. Все агрегаты и системы РН и наземного технологического оборудования подверглись автономным, а затем комплексным проверкам во время, так называемых, генеральных испытаний (ГИ). В процессе ГИ имитировалась подготовка к пуску и пуск РН, а параметры, характеризующие функционирование всех бортовых и наземных систем, записывались системами телеметрического контроля. После расшифровки и оценки телеметрии ГИ проведена, завершающая первый стартовый день, операция «проливки». «Проливка» проводилась не более, чем за 24 часа до начала и проведения заправочных операций. Суть операции в том, что собирается заправочная схема со всеми элементами и коммуникациями для заправки РН перекисью водорода (система 8Г0125), заглушаются концы трубопроводов, которые будут стыковаться с ракетой. Вся эта собранная заправочная схема была заполнена перекисью водорода от заправочного агрегата (8Г029), который будет использован для дальнейшей заправки ракеты. Кондиционность перекиси водорода перед заправкой проверена и подтверждена результатами лабораторного анализа. В процессе «проливки» перекись выдержана в течение времени, соизмеримого со временем реальной заправки. В процессе второго дня работ на СК, 18 марта, проводилась заправка РН всеми компонентами. РН была полностью заправлена горючим (керосином), а затем в 18:05 началась заправка окислителем (жидким кислородом). Заправка окислителем один раз краткосрочно приостанавливалась в связи с появлением течи жидкого кислорода в стыке наполнительного соединения и заправочного клапана третьей ступени ракеты. Для устранения течи на пятую площадку ферм обслуживания были доставлены необходимые инструменты, но каких-либо действий по устранению течи боевым расчётом не предпринималось (впрочем, впоследствии, Государственной комиссией отсутствие работ по устранению течи было поставлено под сомнение). В 18:20 заправка была возобновлена и к моменту окончания заправки окислителем третьей ступени, в 18:57, когда насосы перешли на малый расход, течь кислорода практически прекратилась. Последним компонентом, заправляемым в баки ракеты, была перекись водорода. После окончания заправки началась проводиться операция «уравнивания». Суть операции «уравнивание» – в обеспечении одинакового уровня перекиси водорода во всех пяти баках ракеты-носителя по принципу сообщающихся сосудов. Контроль проводился через смотровые фонари – градуированные остекления в трубопроводах, – которые расположены в «восьмиграннике» СК. При нормальной заправке уровни перекиси водорода должны находиться чётко в пределах смотровых фонарей, но в тот день что-то пошло не так…

Чтобы читатель мог понять техническую сторону вопроса, приводим здесь выдержку из воспоминаний подполковника Владимира Емельяновича Мерзлякова – инженера-испытателя 2ИУ о проведении операции «уравнивание» 27 июля 1981 года на СК 317-1, когда при заправке РН «Союз-У» старт будет подвержен такой же смертельной опасности, которой подвергся в 1980 году его сосед – СК 317-4: «… Я прибыл в 8-гранник для проведения операции «уравнивание», чтобы отметить уровни перекиси водорода. У смотровых фонарей уже находились генерал Зудин Б.Г., (начальник космических частей полигона) и командир части полковник Климов И.Ф. Уровень перекиси в фонаре сильно колебался!!! В памяти открылись картины катастрофы 18 марта 1980 года, и мне стало СТРАШНО! Не знаю, как реагировали все присутствовавшие у смотровых фонарей, но я знал, что произойдет дальше! Перекись водорода очень нестабильное соединение. В присутствии катализаторов она разлагается, выделяя атомарный кислород. За счет выделения атомарного кислорода и высокой температуры продукты разложения перекиси становятся пожароопасными. Если не удалить катализатор, процесс разложения переходит в цепную реакцию вплоть до взрыва. Хаотичное колебание уровня в смотровом фонаре и доклад старшего лейтенанта Миняева К.Г. о нагревании наполнительного соединения (НС) говорили о том, что процесс разложения перекиси уже запущен в районе НС. Надо было действовать немедленно! На вопрос генерала Зудина Б.Г. «Что надо делать?». – Ответ – «Немедленно сливать перекись из коммуникаций!». В этой ситуации мне пришлось взять руководство работой на себя. Все работы с системой продукта 0–30 (концентрированная перекись водорода) выполнялись только по моей команде. Миняев самостоятельно ничего не делал. Докладываю 20-ому (м-р Покалицын М.): «Уровень 0–30 колеблется! Стоп «ЗАПРАВКА 0–30!», «Запросить у 1-го разрешение на эвакуацию расчетов с СК.!» Для определения более точного места нагрева даю команду Миняеву: «Проверить температуру переходника в нише», – он докладывает: «Переходник очень горячий». Лихорадочно соображаю «сколько секунд до взрыва?!», даю команду: «20-й дать дренаж 0–30 по нише», идет дренаж из коммуникации и одновременно слив 0–30 из блока РН прямо на экран! Полковник Есенков С.В. (начальник 2 ИУ) по связи требует составить тех. решение, утвердить и действовать в соответствии с ним. Генерал Зудин Б.Г., понимая, что времени на выполнение требований нет, поддерживает моё решение. Если бы включили штатную операцию «ДРЕНАЖ», то дренаж шел бы по всем нишам, а клапаны на ракете закрылись и тогда процесс разложения 0–30 в блоках не прекратился бы. Выполненная команда, за счет протока 0–30, обеспечила охлаждение продукта в переходнике и баке от возможного перегрева. Только такими действиями была предотвращена новая катастрофа. При сливе из блока ракеты определили, что переходник продолжает нагреваться. Стало ясно, что процесс разложения 0–30 продолжается, так как не удален катализатор разложения, и надо полностью сливать продукт из блока на экран, а блок заправлять из резервного агрегата 8Г029. После дренажа коммуникации даю команду Миняеву: «Вскрыть переходник и извлечь фильтр». Я был уверен, что это фильтр, но не знал, в каком он состоянии. Увиденное разрешило все мои сомнения – фильтр был покрыт налетом окалины, от фильтра распространялся пар продукта 0–30, он был ещё очень горячий. Часы предположений и раздумий о причинах и решений по тактике действий закончены. Это был триумф! Мы нашли причину катастрофы 18 марта 1980 года!!! Но это будет позже, а пока вернёмся на 317 СК-4. …В 19 часов 01 минуту очевидцами была отмечена первая вспышка, затем через 3–7 секунд произошёл взрыв ниже нулевой отметки, после чего возник общий пожар на пусковой установке, сопровождавшийся еще несколькими мощными взрывами. Дальнейшие действия боевого расчета смело можно назвать героическими. Практически одновременно с последним взрывом на СК прибыла аварийно-спасательная группа части (АСГ) во главе с заместителем командира части майором Кирилловым С.А. Было организовано тушение пожара и эвакуация раненых и пострадавших, приняты меры к нераспространению огня. Усилиями пожарного расчета, входящего в АСГ, был предотвращен возможный взрыв расходного хранилища. В условиях продолжающего на СК пожара под руководством подполковника А.Г. Касюка, расчетом, возглавляемым старшим лейтенантом И.В. Юрковым, были отстыкованы заправочные шланги, убраны со старта (подальше от открытого огня!) заправочные агрегаты с оставшимися в них компонентами топлива, и открыт газосброс на кислородно-азотном заводе. Впрочем, героически вели себя и другие командиры и номера боевого расчета. Так, майоры Н.И. Ручков и И.А. Кенов, капитаны Ю.М. Хлямов и В.В.Лаврентьевчерез огонь, дым и раскаленные двери выводили своих подчинённых в безопасное место, в первую очередь, думая о их спасении. Майор Н.И. РУЧКОВ погиб, спасая людей. Капитана В.В. Лаврентьева, получившего тяжёлые ожоги, спасли его подчиненные – рядовые А.Ю. Баширов и А.М. Беглиев. Выносили из огня своих товарищей и оказывали им первую помощь старший сержант А.В. Александров, сержант А.И. Сергиенко, и ефрейтор Т.Д. Лохмаков. Рядовые Д.С. Шахназаров и Д.А. Дурдыев в условиях сильного задымления и отсутствия видимости приняли самостоятельное решение стоять в кабельном канале у выхода из стартового сооружения и голосом подзывать людей, указывая им выход в безопасное место. На СК были направлены силы и средства АСГ части, и аварийно-спасательных отрядов всех частей полигона. Благодаря их усилиям лишь через несколько часов пожар был локализован и потушен, а из развалин стартового сооружения выносили раненых товарищей офицеры АСГ части капитаны А.А. Лобур и Н.М. Суховруков, другие офицеры, а также их подчиненные. В результате серии взрывов и возникшего вследствие этого пожара РН и КА были полностью уничтожены, разрушен стартовый комплекс с наземным технологическим оборудованием. Но, самое главное – в катастрофе погибли люди. Во время начала развития катастрофической ситуации, в соответствии со штатным расписанием, на своих боевых постах в непосредственной близости от места происшествия (вне укрытий) находилось 194 человека, а в опасной зоне радиусом 30 метров, где личный состав был поражен хотя бы в легкой степени, – 141 человек. Из номеров боевого расчета погибли 45 человек, а еще 45 человек получили ранения различной степени тяжести (трое из них от полученных ранений впоследствии скончались в госпитале). Все пострадавшие примерно через два часа после происшествия на санитарных машинах были доставлены в госпиталь. Их размещали в приемном отделении прямо на полу. Были вызваны на службу все сотрудники госпиталя. За ночь подготовили документы больных госпиталя, которых можно выписать, чтобы к утру освободить места для пострадавших… Что касается погибших, то …весь день с раннего утра 19 марта их останки выносили со стартового сооружения и поднимали с газоотвода две бригады во главе со старшими лейтенантами В.А. Пидорченко и В.А. Жёглевым, сменившие падающих от усталости военнослужащих АСГ. Делалось это с риском для собственной жизни, так как развороченные взрывами бетонные конструкции старта, глыбами висевшие на тоненьких волосках размякшей от высокой температуры арматуры, часто под порывами, даже легкого ветерка, отрывались и с грохотом падали вниз. Это обстоятельство требовало от работающих на газоотводе постоянного контроля за ситуацией. Но работы не прерывались ни на минуту… Носилки с телами складывались на отведенном месте нулевой отметки. Для идентификации тел погибших в Мирный прибыли сотрудники судебно-медицинской лаборатории Одинцовского 25-го ЦВКГ РВСН. Медицинский полковник, которому старшими лейтенантами начштаба части подполковник В.А. Баранов приказал показывать тела, прилетел, оказывается, с задачей восстановления лиц для захоронения в открытых гробах. Но большинство тел обгорело до такой степени, что, когда к ним прикасались, они просто рассыпались… Погибших хоронили в закрытых цинковых гробах… …На похоронах присутствовали только родственники тех, кто погиб. Родственники пострадавших ракетчиков не извещались. Прощание проходило в Доме офицеров полигона. Колонна машин протянулась от Дома офицеров до Мемориала памяти погибших в катастрофе 1973 года. Весь город прощался с погибшими в глубоком трауре и потрясении. На поминальном ужине присутствовало только руководство РВСН, родственники погибших и, оставшиеся в живых, офицеры и прапорщики боевого расчёта. Город ракетчиков Мирный длительное время не мог прийти в себя, не смея ни с кем делиться постигшим горем…» Для выявления причин катастрофы распоряжением Совета Министров СССР от 19 марта 1980 г. № 465 была создана Государственная комиссия. Председателем комиссии был назначен заместитель Председателя Совета Министров, председатель военно-промышленной комиссии (ВПК) Л.В. Смирнов, а заместителями председателя – министр общего машиностроения С.А. Афанасьев и Главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии В.Ф. Толубко. В состав комиссии вошли главные конструкторы ведущих конструкторских бюро, связанных с разработкой конструкции РН и наземного технологического оборудования: В.П. Глушко (НПО «Энергия»), В.П. Бармин (КБОМ), Д.И. Козлов (ЦСКБ г. Куйбышев), а также заместитель министра обороны по вооружению генерал-полковник Н.Н. Алексеев, начальник управления Генерального штаба генерал-полковник Ф.Л. Чернявский, начальник ГУКОС генерал-полковник А.А. Максимов, которому было поручено оперативное руководство её работой. Уже через несколько часов после катастрофы комиссия прибыла на полигон и приступила к работе. Комиссия работала два с половиной месяца. За это время были проведены тщательный осмотр и исследование остатков РН и оборудования СК, опрос свидетелей происшествия, изучение местоположений погибших и раненых, а также анализ предыдущих подготовок и пусков РН этого типа. Привлекались эксперты необходимых специальностей, проводились экспертизы, организовались выездные рабочие группы на предприятия-разработчики и изготовители РН и ее составных частей с целью изучения состояния производства. Работа комиссии началась с выдвижения и обсуждения версий происшествия. Однако, по словам очевидца тех событий начальника отдела анализа ЛТХ РН полигона полковника А.С. Толстова «заключение Госкомиссии сформировалось с опорой не на технические аргументы, а по принципу силового напора». Эксперт ГИПХ А.С. Штейнберг был более категоричен в своих суждениях и утверждал: «Ощущалось почти физическое желание большинства участников комиссии не столько найти причину, сколько спасти репутацию фирмы, к которой относился данный член комиссии. Это обвинение ни в коей мере не относится к сотрудникам космодрома, а напор внешних, по отношению к космодрому, членов комиссии был довольно сильным и, он сделал своё дело. Свою главную роль здесь сыграл пресловутый административный ресурс!». В одной из первых телевизионных передач под рубрикой «Независимое расследование» (НТВ, 2000 год), посвященной трагическим событиям 1980 года на космодроме «Плесецк», Александр Сергеевич Толстов описал эту ситуацию цитатой классика – коротко, но очень чётко и ёмко: «Из множества числа причин та наиболее вероятна, что меньше задевает чин. И это всем давно понятно...». Главная сложность в расследовании причин катастрофы заключалась в том, что неизвестно было, где произошел первый взрыв. Те, кто мог ответить на этот вопрос, погибли при взрыве и пожаре. Свои версии рабочие группы строили, опираясь на результаты опроса уцелевших номеров боевого расчёта и очевидцев катастрофы, многие из которых находились на достаточно большом удалении от пусковой установки, поэтому первоначально было выдвинуто несколько версий локального взрыва. «Больше всего версий (шесть из девяти) оказалось в «нижней» группе, объясняющей начало катастрофы взрывом перекиси водорода в нижней части ракеты. Однако в дальнейшем борьба мнений сосредоточилась, главным образом, вокруг двух основных версий, условно называемых «верхней» – локальный взрыв в районе 3-й ступени РН, вызванный воспламенением пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета и «нижней» – воспламенение в кислородной среде органических материалов и взрыв органического вещества на фильтре заправочной коммуникации в НС». Аварийный процесс, по мнению сторонников «верхней» версии, развивался следующим образом. Течь жидкого кислорода была устранена путем обматывания мокрой тканью стыка наполнительного соединения с заправочным клапаном. В дальнейшем, после заправки, оставшийся без контроля со стороны офицеров номер расчета ефрейтор Я.Н. Великоредчанин, попытался снять ткань руками, испачканными в керосине (керосиновый пролив на ракете действительно был зафиксирован), а затем, возможно, с целью удаления ткани, ударил по ней металлическим предметом, например, гаечным ключом. Так или иначе, но пропитавшаяся кислородом ткань, взорвалась от случайной искры или удара, и это привело к разрушению наземных и бортовых коммуникаций, произошел интенсивный выброс жидкого кислорода, который смешался с керосином от пролива. Достижение горящей смесью нижних площадок кабины обслуживания привело к вторичному взрыву, уничтожившему ракету. Б.Е. Черток, заместитель С.П. Королёва, в своей книге «Ракеты и люди» вспоминал: «…В дальнейшем, (уже после выводов и заключений Госкомиссии!) в лабораториях ГИПХа пытаясь возбудить взрывной процесс, поставили более 20 экспериментов. Никакие манипуляции с мокрой тканью, в том числе промасленной и (или) пропитанной керосином, не позволили взорвать ее. В итоге ничего не получалось: не удалось не только взорвать ткань, но даже просто зажечь ее не смогли!..». Сторонники «нижней» версии предполагали, что причиной катастрофы явилось взрывное разложение перекиси водорода в заправочных магистралях (система 8Г0125) или баках одного из боковых (их четыре) или центрального блоков РН. Основные аргументы противников «нижней» версии были связаны с тем, что за время работы комиссии «не было установлено, где и как в заправочных магистралях или баках перекиси мог появиться нештатный катализатор, необходимый для завязки аварийного процесса, а во-вторых, резонно указывалось на дважды успешное проведение операции «проливка» (4 марта при предыдущем успешном пуске и 17 марта в первый стартовый день), которая показала, что нештатных материалов, могущих послужить катализатором для перекиси, в наземных магистралях не выявлено…». Генерал-полковник Владимир Леонтьевич Иванов, бывший в то время начальником космодрома вспоминает: «Один из опытнейших специалистов, работавший в комиссии, сказал мне: «Найдите остатки фильтров перекиси водорода, тогда можно будет что-то доказать». Но, к сожалению, в развалинах старта не удалось обнаружить даже мельчайших фрагментов фильтра: наполнительные соединения с установленными в них фильтрами, уничтожил огонь, полыхавший в кислородной среде. Хотя, согласитесь, что это утверждение выглядит очень странным: «неужели все пять из пяти наполнительных соединений сгорели в огне пожара без какихлибо остатков и поэтому найти их было невозможно?!». Все эти веские в достаточной степени аргументы не позволили утвердить «нижнюю» версию в качестве хотя бы вероятной причины происшествия, в то время как комиссия исходила из бесспорно установленного факта, что при заправке ракеты была течь жидкого кислорода по стыку наполнительного соединения и заправочного клапана третьей ступени (блока «Е») РН. Боевой расчет был намерен устранить эту течь путем обмотки стыка мокрой тканью. Такой способ применялся ранее для устранения подобных течей. Более того, известно, что обмотка негерметичных стыков применялась не только в Плесецке. По всей видимости, первым, кто применил этот метод на ракетной технике, был заместитель С.П. Королёва по испытаниям Леонид Александрович Воскресенский. Вот как описывал этот случай, происшедший 9 апреля 1961 года при пуске ракеты Р-9, в своей книге «Ракеты и люди» другой заместитель С.П. Королёва – Б.Е. Черток: «Укрывшись за бетонной стенкой от паров кислорода, Воскресенский снял свой берет, бросил его на землю и помочился.… Затем Воскресенский быстро отнес мокрый берет к подтекающему фланцу и с виртуозностью опытного хирурга точно приложил его к месту течи. За несколько секунд прочная ледяная корка–заплата «заштопала» кислородную подпитку ракеты… Подобный метод ремонта кислородных магистралей вошел в ракетную мифологию». * * *Как уже упоминалось ранее, в данном случае ни подтяжка НС, ни обмотка его мокрой тканью не проводились (хотя подготовка к ним велась), поскольку было замечено, что подобные течи к концу заправки уменьшались и, как правило, прекращались полностью без вмешательства расчета. Конечно, что касается этих показаний, то дававшие их начальник расчета лейтенант С.Н. Гореликов и инженер-испытатель майор М.Х. Даминев – люди заинтересованные, а субъективные аргументы комиссией, как правило, во внимание не принимались. Однако были и аргументы, основанные на объективных данных: предполагаемые исполнители операции устранения течи утверждали, что пока шла заправка, ткань не применялась, а истекающий кислород отводился от ракеты по самодельному жёлобу… В пользу «верхней» версии были и показания подавляющего большинства (более 80 процентов) свидетелей происшествия о том, что первые признаки катастрофы (вспышка, пламя, летящие осколки) были замечены ими в верхней части ракеты в районе блока «Е». Именно поэтому высокой комиссией не были приняты во внимание веские показания инженера-испытателя подполковника Ю.С. Деменко, который находился на заправочном агрегате перекиси примерно в десяти метрах от ракеты и имел возможность видеть предполагаемое место первого взрыва, произошедшего в нижней части РН, а удаленный наблюдатель в парах, окутывающих ракету, мог принять за «верхний» взрыв отблеск «нижнего». «Непосредственные участники заправки компонентами ракетных топлив блока «Е» (они же предполагаемые исполнители нештатной операции по обмотке стыка мокрой тканью) показывали, что течи по указанному стыку возникали и раньше. Например, авария, начавшаяся пожаром на третьей ступени заправленной РН типа Р-7А, имела место в 1966 году на космодроме Байконур. Тогда в результате нештатного срабатывания на СК двигателя системы аварийного спасения (САС) произошло возгорание третьей ступени. Довольно длительный процесс распространения пламени сверху вниз закончился общим взрывом ракеты через несколько минут, причем весь боевой расчет успел к этому времени эвакуироваться. В данном же случае все произошло практически мгновенно, так, что от боевого расчета не было получено ни одного сигнала тревоги, только капитан Александр Витальевич Кукушкин за мгновение до гибели успел крикнуть по шлемофонной связи: «Снять напряжение с борта!». Кроме того, помните 20 экспериментов Б.Е. Чертока? Повторюсь: никакие манипуляции с мокрой тканью, в том числе пропитанной керосином, не позволили взорвать ее и даже просто зажечь. Но все эти возражения против «верхней» версии Правительственной комиссией во внимание приняты не были, а некоторые участники расследования начали формулировать, особенно, опять же, представители заинтересованных фирм (к примеру – КБОМ), так называемую «верхнюю» версию, всё более напирая на её, если не реальность, то возможность. Имелась в виду модель образования оксиликвидов – композитов из жидкого кислорода и органики, а ей мог стать материал мокрой тряпки, которой нередко обвязывали кислородный стык, имеющий течь. То, что такими тряпками «незаконно» пользовались на обоих космодромах, было известно многим, в том числе и, безусловно, В.П. Бармину… Таким образом, Правительственная комиссия окончательно пришла к выводу, что «…причиной катастрофы явилась вспышка (локальный взрыв) в районе подстыковки заправочной коммуникации жидкого кислорода к баку окислителя 3-й ступени ракеты-носителя, где с началом заправки возникла течь кислорода и имел место пролив керосина. Волной сжатия была нарушена герметичность подводящих коммуникаций кислорода и сжатого воздуха, что привело к образованию обогащенной кислородом струи, прожогу бака горючего 3-ей ступени и образованию горящей газожидкостной смеси, стекавшей вдоль корпуса ракеты-носителя... При достижении горящей смесью площадок кабины обслуживания произошел взрыв в нижней части ракеты-носителя, который привел к общему пожару на пусковой установке». Также комиссией указывалось, что «… причинами вспышки (локального взрыва) могли явиться взрыв или воспламенение от случайного искрового или ударного воздействия ткани, самовольно примененной одним из номеров боевого расчета для устранения течи жидкого кислорода». Справедливости ради, необходимо привести мнение генерал-полковника В.Л. Иванова который считает, что «причиной жесткого решения комиссии была попытка со стороны боевого расчета фактов сокрытия (как считала комиссия) течи кислорода, подтяжки наполнительного соединения и ликвидация течи путем обматывания наполнительного соединения тканью». По результатам работы Правительственной комиссии было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 459-142 от 5 июня 1980 года «О результатах выяснения причин взрыва ракеты-носителя Р-7А при подготовке к запуску спутника «Икар»». Непосредственной причиной взрыва, указано в постановлении, явилось грубое нарушение технологической дисциплины боевым расчетом, который допустил несанкционированные действия при появлении течи окислителя в ходе заправки третьей ступени ракеты-носителя. Этим постановлением были объявлены выговор начальнику полигона генерал-майору Иванову В.Л. и строгий выговор начальнику испытательного управления полковнику Есенкову С.В. Таким образом, прямым виновником катастрофы был признан погибший ефрейтор Великоредчанин Я.Н., косвенными виновниками катастрофы назван ряд номеров и руководителей боевого расчета. Все они получили взыскания различной степени тяжести. Наиболее строгие взыскания получили: майор В.И. Куриной – начальник команды, в которой служил ефрейтор Великоредчанин Я.Н., и майор Даминев М.Х. – инженер-испытатель, непосредственно контролировавший его работу. Они были представлены к увольнению из Вооруженных Сил с позорной формулировкой (справедливости ради нужно отметить, что майора Даминева М.Х. уволили впоследствии по несколько смягченной статье). В приказе Главнокомандующего РВСН № 0042 обращалось внимание всех должностных лиц на то, что основной причиной аварии следует считать ухудшение технологической дисциплины и профессиональной подготовки боевых расчетов, ослабление контроля их деятельности, постоянное отвлечение хозяйственными и другими несвойственными им работами от выполнения главной задачи – подготовки и проведения пусков. Впрочем, раздавались не только взыскания. Офицеры, получившие увечья, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1981 года были отмечены правительственными наградами. Правда, поощрялись они (как отмечено в Указе) за успехи в боевой и политической подготовке... Вышеупомянутыми Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и приказами вводилась обширная комплексная программа по устранению недостатков, отмеченных Государственной комиссией. Следует отметить, что часть рекомендаций программы удалось внедрить только при капитальной переработке принципов построения агрегатов и систем стартовых комплексов на космодромах «Куру» (ГКЦ, Французская Гвиана) и «Восточный». Что касается космодромов Байконур и «Плесецк», то до настоящего времени на СК отсутствует система экстренной эвакуации номеров боевого расчета с ферм обслуживания и МБО. Расследование закончилось. Однако у людей, продолжавших работу на ракетах, оставалась тревога: поскольку, по их мнению, истинная причина катастрофы до конца не раскрыта. Значит, она может дать о себе знать в дальнейших работах. Таким образом, в той ситуации, когда номера расчета считали, что причина катастрофы однозначно не установлена, выход был только один: сохранение технической бдительности и готовности к правильным решениям, быстрым и точным действиям при повторении аварийной ситуации. Несмотря на выводы Правительственной комиссии, продолжались попытки разобраться в технической стороне катастрофических последствий и выяснить истинную причину. Работа велась в жестком противодействии и откровенном препятствовании со стороны «административного ресурса». Дальнейшее расследование показало, что пайка фильтра, установленного в заправочную магистраль в 1981 году, и других выпущенных в это время Сумским машиностроительным заводом им. Фрунзе (СМЗ), проводилось не положенным по технологии оловянным припоем, а припоем (или смешенными припоями – «третьяком»), в состав которого входил материал (свинец), бывший катализатором для перекиси водорода. Свинцово-оловянные припои хорошо смачивают сталь, и пайка ими осуществляется без каких-либо затруднений. Исходя из стремления положить конец производственным трудностям, связанным с пайкой фильтров, применение «третника» было предписано ведомостью изменений (ВИ), выпущенной предприятием разработчиком системы заправки РН (КБОМ) в ноябре 1974 года, генеральным конструктором которого был тогда В.П. Бармин. Необходимо отметить, что в соответствии с действующими в то время ГОСТ и ОСТ все ВИ должны были подписываться (вводиться в действие) только генеральным (главным) конструктором системы (комплекса). Однако свидетельств официального введения этой ВИ в действие на заводе-изготовителе (СМЗ) установить не удалось из-за плохого учета документации на производстве, а, возможно, и умышленного сокрытия этих ВИ, а то, что эти ВИ были выпущены КБОМ не отрицал (о чём – ниже)... Кроме того, Толстов А.С., принимавший участие в работе комиссии на СМЗ, констатирует, что «перекисные фильтры считались для завода побочной продукцией и поэтому не подлежали паспортизации и выходному контролю в натурных условиях. При такой организации работ выпуск некондиционных фильтров был предопределен, несмотря на наличие на заводе-изготовителе военной приёмки». Сопоставление трагедии 1980 года и аварийной ситуации, сложившейся в 1981 году, дает следующую картину развития катастрофы 18 марта 1980 года. Процесс разложения перекиси водорода нештатным катализатором начался в наземных магистралях перекиси водорода на фильтре, находившемся в наполнительном соединении, затем проник в бортовые магистрали и завершился в баке. В начале взрывного процесса в баке дренажно-предохранительный клапан пытался справляться с избытком образовавшегося газа (вспомним показания очевидцев о нарастающем свисте), однако затем пропускной способности клапана не хватило. Образовавшийся газ стал давить на жидкостной столб перекиси, что вызвало уход ее уровня в уровнемерном стекле. Затем, когда давление в баке превысило допустимое, последовал взрыв. Взрывом и последующим пожаром ракеты фильтр был уничтожен, что не позволило определить место нахождения нештатного катализатора. Анализ этого процесса объясняет и другие факты, из-за которых Государственная комиссия отвергла «нижнюю» версию. 1. Отсутствие следов взрыва в наземных заправочных магистралях не может считаться доказательством отсутствия в них нештатного катализатора разложения перекиси, поскольку в наземных магистралях процесс разложения перекиси только начался, а развитие процесса, завершившееся взрывом, произошло уже в баке, причем заправочный клапан бака, действуя как обратный, защитил наземные магистрали от воздействия избыточного давления. 2. Стабильность температуры в баках перекиси никак не характеризует процессы, происходящие в наземных магистралях. При повторении аварийной ситуации в 1981 году температура в баках так же оставалась в норме, несмотря на ее бурное разложение в магистралях. 3. Отсутствие замечаний при проведении операции «проливки», а также успешное использование наземных магистралей на работах, предшествовавших аварийным как в 1980, так и в 1981 годах, объясняется тем, что действовавшая в то время методика испытаний не обеспечивала своевременного обнаружения в наземных магистралях наличия нештатного катализатора. Дело в том, что при контакте перекиси водорода со свинцом образуется окисел свинца, так называемый свинцовый сурик, который и является одним из наиболее сильных катализаторов разложения перекиси. Таким образом, началу взрывного разложения перекиси предшествует определенный период времени накопления достаточного количества катализатора. На это указывают и участники испытаний фильтров на космодроме по экспресс-методике, разработанной ГИПХом. По их словам, погружение фильтра в перекись водорода не приводило к быстрому ее разложению – процесс газовыделения развивался только через некоторое (достаточно длительное) время. Итак, первичной причиной катастрофы 1980 года было нарушение технологии изготовления одного из элементов ракетно-космической техники. А были ли вторичные причины? Да, одна, но очень существенная причина была. Это потеря боевым расчетом заправки контроля за температурой в заправочных коммуникациях (ЗК) перекиси водорода при «проливке» и далее – заправке РН. Ввиду этого с большей вероятностью не были выполнены требования эксплуатационной документации (ЭД): осуществлять периодический визуальный контроль температуры ЗК, а при значительном её повышении немедленно остановить заправку и произвести слив перекиси. Тогда, в марте 80-го, высокая Правительственная комиссия эту «мелочь» вообще не рассматривала: для того, чтобы признать виновным в катастрофе БР у неё были «аргументы посерьёзнее и повесомее», поэтому усилия полигона добиваться взвешенных оценок причин катастрофы оказались безуспешными. Именно после этого случая разработчик и конструктор систем заправки РН КБОМ значительно усилил значимость операции «проливка» и внёс существенные изменения в ЭД:

К слову сказать, корректировка ЭД длилась почти полтора года, а на доработку систем, ушло еще полтора года!.. Как же развивались события в дальнейшем? Открывшиеся обстоятельства, связанные с аварийной ситуацией с РН «Союз-У», имевшей место 27 июля 1981 года, и последовавшие за ней действия по расследованию причин ее возникновения, позволяли вернуться к установлению истинной причины катастрофы РН «Восток-2М» 18 марта 1980 года и оформить их документально. В первую очередь это необходимо было сделать, чтобы реабилитировать участников пуска, обвиненных в создании условий для катастрофы. Однако в 80-х годах пересмотреть выводы Государственной комиссии по разным причинам не удалось. Отсутствие паспортов на фильтры не позволяло доказать, что аварийная ракета была укомплектована именно некондиционным фильтром, а это, в свою очередь, не позволяло считать причину катастрофы юридически строго доказанной. И только в 90-х годах такая возможность появилась. Начало этому процессу положила статья «Правды ради», помещенная в журнале «Свободная мысль» (№ 11 за 1993 год). Автор статьи подполковник запаса Дмитрий Викторович Иванов был в 1980 году экспертом комиссии. Участвовал он и в исследованиях причин возникновения аварийной ситуации 1981 года. В своей статье Д.В. Иванов впервые в открытой печати подробно рассмотрел вопросы, связанные с катастрофой 1980 года. Его материалы использованы и в этой работе. К сожалению, в 1999 году Дмитрия Викторовича не стало. Что стоило ему добиться пересмотра дела, он подробно описал в книге «При въезде в Мирный городок». Большую помощь ему в этом благородном деле оказал командующий Военно-космическими силами Владимир Леонтьевич Иванов, бывший в 1980 году начальником космодрома Плесецк. Результатом их трудной, а порой и неблагодарной работы, явилось образование межведомственной комиссии (МВК) под председательством А.П. Ситнова, начальника вооружения ВС РФ. МВК была образована в соответствии с поручением Правительства РФ № ОС-П7-09367 от 29 марта 1995 г. Из членов Государственной комиссии 1980 года в МВК был включен в качестве заместителя председателя Д.И. Козлов – генеральный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро. В комиссию вошли представители Российского космического агентства (РКА – ныне Государственная корпорация «Роскосмос»), Государственного комитета оборонной промышленности (Госкомоборонпром), Министерства обороны, Управления командующего ВКС, центрального НИИ. Представители космодрома и особенно КБОМ как организации, заинтересованные в результатах расследования, в комиссию включены не были. Комиссия рассмотрела материалы по катастрофе 18 марта 1980 года, результаты расследования причин аварийной ситуации 27 июля 1981 года, еще раз оценила достоверность и обоснованность различных версий о причинах происшествия. Результатом работы МВК стал акт о проделанной работе со следующими выводами: 1. В результате дополнительного расследования, проведенного с учетом вновь открывшихся обстоятельств, Межведомственная комиссия установила, что одной из наиболее вероятных причин катастрофы на космодроме Плесецк при подготовке к пуску РН типа Р-7А 18 марта 1980 г., также могло послужить взрывное разложение перекиси водорода в заправочном оборудовании стартового комплекса, что подтверждается имевшими место в июле 1981 г. предпосылками к подобной аварии, которую своевременно предотвратил боевой расчет. 2. Дополнительное расследование обстоятельств катастрофы дает достаточно оснований для того, чтобы личный состав боевого расчета космодрома признать невиновным в данном происшествии. Акт завершается следующим заключением:

Таким образом, МВК признала «нижнюю» версию не как однозначную причину катастрофы, а как одну из наиболее вероятных причин. Д.В. ИВАНОВ объяснил это следующим образом: «При его (акте) разработке надо было учитывать логическое заключение Государственной комиссии 1980 года: сначала перечисление всех без исключения рассмотренных версий, затем анализ достоверности и оценка возможности принятия каждой из них. В итоге приемлемой была признана тогда лишь версия об ошибочных несанкционированных действиях боевого расчета как причине катастрофы. Новая комиссия внесла в это заключение две коррекции: во-первых, с учетом новых обстоятельств, в число версий, подлежащих рассмотрению, была внесена еще одна, а во-вторых, на основании более полного анализа известных фактов отвергнута ранее принятая. По мнению некоторых членов комиссии, указанные слова были необходимы и для того, чтобы вывод о виновности КБОМ звучал не слишком категорично». На основании выводов Межведомственной комиссии было выпущено Правительственное решение, подписанное в декабре 1999 года заместителем председателя Правительства РФ И.И. Клебановым, в котором выражается согласие с выводами МВК, что «наиболее вероятной причиной аварии явилась неисправность в заправочном оборудовании стартового комплекса», и признается невиновность личного состава боевого расчета. Правительственное решение окончательно сняло завесу секретности с катастрофы и сделало возможным освещение этого события центральными средствами массовой информации. Так, 7 апреля 2000 года студия НТВ показала программу «Независимое расследование» (ведущий Николай Николаев), где об основных обстоятельствах катастрофы и расследования по ней было рассказано в целом достаточно правдиво, так как в программе выступили многие участники этих событий, а также специалисты, причастные к расследованию. Казалось, пусть и через почти двадцать лет, справедливость была восстановлена. Однако споры о причинах катастрофы не утихают и по сей день. Свое категорическое несогласие с заключением Комиссии А.П. Ситнова и Правительственным решением, подписанным И.И. Клебановым, выразило руководство ФГУП «КБОМ имени В.П. Бармина» – головного предприятия-разработчика СК РН типа Р-7А. Руководитель КБОМ И.В. Бармин – сын В.П. Бармина, посчитал, что задета честь его отца и руководимого им предприятия, и подал в суд на телеканал НТВ, утверждая, что в передаче Николая Николаева «Независимое расследование», посвященной причинам катастрофы на космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года, была распространена информация порочащая честь, достоинство и деловую репутацию конструктора академика Бармина Владимира Павловича. Порочащие сведения, по мнению И.В. Бармина, заключались во фразе: «однако, на самом деле, катастрофа случилась из-за некачественного фильтра в конструкции ракеты, фильтр из чистого олова был заменен на свинцовый по прямому указанию главного конструктора академика Владимира БАРМИНА». Игорь БАРМИН инициировал целый ряд судебных разбирательств, в последнем из которых Московский городской суд обязал ОАО «Телекомпания НТВ» опровергнуть ЭТИ сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию академика Бармина В.П. При этом руководитель КБОМ не отрицал, что в заделе фильтров, выпущенных СМЗ, имелись некондиционные изделия. Не отрицался им также тот факт, что использование в работе с РН Союз-У» 27 июля 1981 некондиционного фильтра привело к аварийной ситуации, с возможным перерастанием в ситуацию катастрофическую, однако он не видит связи между причинами катастрофы 18 марта 1980 года и аварийной ситуации 24 июля 1981 года (???). На основании всех вышеперечисленных фактов последний «постулат» из уст сына академика В.П. Бармина выглядит просто издевательски по отношению ко всем инженерам-испытателям!.. Аргументы, приводимые И.В. Барминым, рассматривались и в комиссии А.П. Ситнова. Кстати, в распоряжении членов комиссии имелось письмо И.В. БАРМИНА с изложенными выше аргументами, свидетельствующими только об одном: «существовавшая тогда технология проведения испытаний заправочного оборудования (операция «проливка») не способна выявить в элементах оборудовании материалов, могущих быть катализатором для перекиси водорода». Что касается подписания (или не подписания и кем) ВИ о замене припоя на пайку фильтра, то вопрос о том, по чьему распоряжению был заменен фильтр, или была ли это инициатива исполнителя, по вышеизложенным причинам остаётся открытым. Выводы делать Вам, читатель… * * *И последнее. В 2001 году Военным советом РВСН было принято решение о награждении личного состава 53-го НИИП МО СССР, погибшего и получившего ранения во время катастрофы 18 марта 1980 года. Приказом Главнокомандующего РВСН была сформирована рабочая группа под руководством кандидата исторических наук полковника Владимира Ивановича Ивкина, которая к 1 мая 2001 года подготовила необходимые документы для награждения всех погибших военнослужащих и большинства получивших ранения. Однако в связи с переформированием вида Вооруженных Сил Ракетные войска стратегического назначения в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска – и передачей 1-го ГИК в состав Космических войск, Командование РВСН отказалось от представления наградных документов Министру обороны. Таким образом, подготовленные документы остались не реализованными. Было бы правильным и логичным Главнокомандующему ВКС РФ дать поручение Командованию КВ возобновить и довести эту работу до своего логического завершения. Ради священной памяти о погибших и героизме и мужестве выживших в той страшной катастрофе… …Каждый год в день трагедии командование и личный состав космодрома «Плесецк», жители и гости города Мирный, школьники и целые коллективы приходят на Мемориал покорителям космоса, погибшим при испытаниях ракетно-космической техники. Этот мемориал, где похоронены 48 жертв той катастрофы, – самое почитаемое место в городе. Сюда приходят родственники, боевые друзья и сослуживцы погибших, к их могилам возлагают цветы, здесь произносят речи в честь смелых и мужественных людей, которые ценой своей жизни подтвердили, что создание, испытание и эксплуатация ракетно-космической техники всегда сопряжены с опасностью. Их имена, высеченные на мемориале, всегда будут напоминать нам о тех отчаянных днях, бесстрашии и профессионализме покорителей космоса.

|