|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иванов С.Н.

Лекции по истории развития баллистических ракет

и ракет-носителей

МФТИ. г.Долгопрудный.

1999 г.. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

Библиотека Ружан стратегических Глава 4. Схемы, основные характеристики и конструктивные особенности МБР четвертого поколения (РС-12М. РС-22 И «ТОПОЛЬ-М») 4.1. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М («ТОПОЛЬ») Значительное повышение точности стрельбы баллистических ракет вероятных противников, достигнутое к началу 80-х годов, требовало принятия дополнительных (помимо повышения защищенности ракет в традиционных шахтных пусковых установках) мер по обеспечению живучести группировки МБР в условиях ядерного удара. Одной из таких мер является ввод в группировку мобильных ракетных комплексов. Первый такой комплекс был поставлен на боевое дежурство в середине 80-х годов в СССР. Это был мобильный грунтовый комплекс с ракетой РС-12М. Разрабатывался он кооперацией предприятий, головной из которых была организация, возглавляемая А.Д. Надирадзе (впоследствии Б.Н. Лагутиным). В основу разработки комплекса был положен богатый опыт Московского института теплотехники по созданию мобильных грунтовых комплексов. Еще в 1972-76 гг. проводились испытания мобильного грунтового комплекса с ракетой РС-14. Многие технические решения, осуществленные в процессе создания комплекса, были совершенно новыми и не имели аналогов в практике мирового ракетостроения. Обеспечение живучести мобильных РК базируется в основном на создании для противника неопределенности в знании местоположения пусковой установки с ракетой на момент нанесения им удара по районам базирования РК. Поэтому в отличие от стационарных для подвижных РК особое значение приобретает их скрытность от разведки противника. Это достигается проведением маскировочных мероприятий (использованием штатных средств и естественных маскировочных свойств местности), а кроме того, реализацией таких режимов функционирования подвижных агрегатов (частота и время смены точек стоянки, выбор расстояния между ними, организацией маршрута движения и сеансов связи), при которых космическая разведка противника будет не в состоянии точно и оперативно отслеживать их местоположение. Таким образом, необходимо было решить целый ряд проблем, связанных с обеспечением мобильности комплекса. В частности, ракета и все системы пусковой установки должны:

Ракета РС-14 была трехступенчатой, твердотопливной с моноблочной головной частью. Основные характеристики ракет приведены в табл.4.1.: Табл.4.1

Все ступени ракеты были разных калибров и традиционно включали маршевый РДТТ и соединительный отсек (в состав первой ступени входил хвостовой отсек). На наружной поверхности хвостового отсека размещались аэродинамические рули, используемые при управлении баллистической ракетой в процессе работы двигателя первой ступени. Головная часть с помощью соединительного отсека крепилась к третьей ступени ракеты и, помимо боевого блока, включала устройство его наведения на цель, в состав которого входили двигательная установка и система управления. В процессе эксплуатации ракета находилась в транспортнопусковом контейнере, размещенном на мобильной грунтовой пусковой установке колесного типа. Старт ракеты осуществлялся из вертикального положения с помощью порохового аккумулятора давления, размещенного в нижней части контейнера. Во время переговоров по заключению договора ОСВ-2 стороны пришли к соглашению о том, что СССР не будет:

Договор ОСВ-2, несмотря на то, что он не был ратифицирован, соблюдался обеими сторонами. Однако США долгое время утверждали, что МБР РС-14 были развернуты в Плесецке. И только Договор по РСМД 1987 г. классифицирует МБР РС-14 как неразвернутую систему. В соответствии с этим же договором между СССР и США была ликвидирована ракета РСД-10, разработчиком которой также являлось конструкторское бюро А.Д. Надирадзе. Всего с 1977 г. было развернуто 405 таких ракет, и длительное время они составляли основу группировки ракет средней дальности СССР. Ракеты РСД-10 показали исключительно высокую надежность. Около четверти развернутых ракет было уничтожено непосредственно пуском (часть ракет к этому времени простояла на боевом дежурстве более 10 лет), и все они были успешными. РСД-10 – двухступенчатая твердотопливная ракета с разделяющейся головной частью. Основные характеристики ракеты приведены в табл 4.1. (см.выше). Отработка ракеты РСД-10 велась практически параллельно с отработкой МБР РС-14, поэтому многие технические решения по носителю совпадают. Существенным отличием ракеты РСД-10 является наличие разделяющейся головной части типа MIRV с тремя боевыми блоками. Ступень разведения включала систему управления и твердотопливную двигательную установку. Система управления инерциальная. Она обеспечивала управление полетом ракеты, проведение регламентных работ на ракете и пусковой установке, автоматизированное проведение предстартовой подготовки и пуска ракеты, операции прицеливания, в которых было много нового в связи с мобильностью комплекса, и решение целого ряда других задач. Аэродинамический обтекатель на головной части не предусматривался. Однако для снижения аэродинамических нагрузок, воздействующих на ракету в полете, боевые блоки были установлена под углом к продольной оси ракеты. В процессе эксплуатации ракета РСД-10 находилась в транспортнопусковом контейнере, который размещался на мобильной грунтовой пусковой установке на базе шасси автомобиле МАЗ. Масса ракеты в контейнере была 42,7 т. Пуск ракеты производился с помощью ПАДа, установленного в нижней части контейнера. Пусковая установка оснащалась агрегатами и системами. обеспечивающими поддержание в установленной степени готовности, подготовку и проведение пуска ракеты. Основные характеристики ПУ РСД-10:

Пуск ракеты мог быть произведен либо из специального укрытия на основной позиции, либо с одной из полевых позиций, заранее подготовленных в геодезическом отношении. Для осуществления пуска пусковая установка вывешивалась на домкратах и горизонтировалась. Для размещения пусковой установки с ракетой использовалось укрытие гаражного типа с открывающейся крышей. Основное его назначение заключалось в скрытии факта нахождения ракеты в укрытии или вне его. Габаритные характеристики укрытия: длина 27,7 м; ширина 9,07 м; высота 6,82 м. Организационно ракеты РСД-10 были объединены в полки, которые имели на вооружении шесть или девять пусковых установок с ракетами. В процессе боевого дежурства комплексов с ракетами РСД-10 был накоплен уникальный опыт эксплуатации этого нового вида вооружения, боевого управления частями и подразделениями, организации и обеспечения их деятельности. Все это было использовано при создании комплекса с МБР РС-1 2 М. Ракета РС-12М («Тополь»), являясь фактически «наследницей» РСД-10 («Пионер»), разрабатывалась как модернизация МБР РС-12. Начало разработки РС-12М относится к 1980 г., т.е. условия модернизации были четко определены Договором ОСВ-2, разрешившего создание одного принципиально нового ракетного комплекса и модернизацию остальных. В соответствии с этим Договором новым типом МБР считалась межконтинентальная ракета, отличающаяся от существующей (аналога) по одному из следующих признаков:

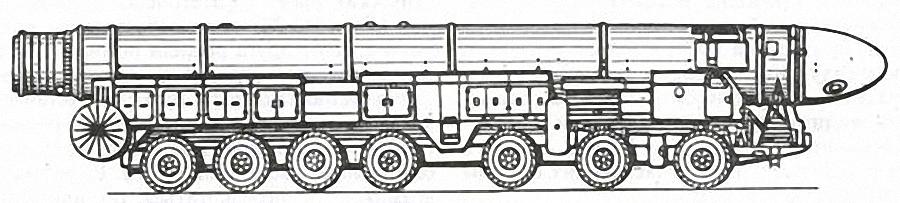

Таким образом, конструкторы при разработке МБР РС-12М оказались в условиях жестких ограничений. Это привело к тому, что показатель энергомассового совершенства ракеты оказался на уровне mПН = 0.22, что для современных твердотопливных ракет очень мало (для сравнения у МБР «Минитмен-2» mПН = 0.024, а у «Минитмен-3» mПН = 0.03). МБР РС-12М – трехступенчатая твердотопливная ракета с моноблочной головной частью. Ракета начала поступать на вооружение в 1985 г. Общий вид ракеты представлен во ввводном справочном разделе настоящего пособия. Основные характеристики ракеты приведены в табл 4.1. Первая ступень ракеты состоит из маршевого РДТТ и хвостового отсека, масса полностью снаряженной ступени составляет 27.8 т, ее длина 8.1 м, диаметр 1.8 м. Маршевый РДТТ ступени имеет одно неподвижное центрально размещенное сопло. Хвостовой отсек цилиндрической формы, на наружной поверхности которого размещены аэродинамические рули и стабилизаторы. Управление полетом на участке работы первой ступени осуществляется за счет поворотных газоструйных и аэродинамических рулей. Вторая ступень конструктивно состоит из соединительного отсека конической формы и маршевого РДТТ. Диаметр корпуса РДТТ составляет 1,55 м. Третья ступень включает соединительный и переходной отсеки конической формы и маршевый РДТТ. Диаметр корпуса РДТТ – 1,34 м. Головная часть МБР РС-12М имеет один боевой блок и отсек с двигательной установкой и системой управления. Система управления инерциального типа. Она обеспечивает управление полетом ракеты, проведение регламентных работ на ракете и пусковой установке, предстартовую подготовку и пуск ракеты и решение других задач. В процессе эксплуатации РС-12М находится в транспортно-пусковом контейнере, размещенном на мобильной пусковой установке. Длина контейнера составляет 22,3 м, диаметр 2,0 м. Пусковая установка смонтирована на базе семиосного шасси автомобиля МАЗ и оснащена агрегатами и системами, обеспечивающими транспортировку, поддержание в установленной степени боевой готовности, подготовку и проведение пуска ракеты. Общий вид ПУ с ракетой представлен на рис. 4..6 Габаритные характеристики ПУ РС-12М:

______________ * В зависимости от разновидности ПУ. В местах постоянной дислокации для ПУ оборудованы специальные укрытия гаражного типа с раскрывавшейся крышей. Их габариты: длина 30,4 м, высота 7.2 м, ширина 8.1 м. Пуск ракеты возможен как при нахождении пусковой установки в укрытии, так и с необорудованных позиций, если это позволяет рельеф местности. Для осуществления пуска ПУ вывешивается на домкратах и горизонтируется. Определение азимута базового направления и прицеливание ракеты (выставка ГСП) и набор стартовой готовности системы управления осуществляется при горизонтальном положении ракеты. Пуск ракеты производится, из вертикального положения (время подъема стрелы 12 сек) с помощью порохового аккумулятора давления, размещенного в транспортно-пусковом контейнере. Организационно МБР РС-12М объединены в полки по девять (двенадцать) ракет в каждом. На базе ракеты РС-12М созданы космические комплексы «Старт-1» н «Старт». Первый представляет собой вариант МБР РС-12М с четвертой дополнительной ступенью и другими техническими доработками, осуществленными в строгом соответствии с международными обязательствами России: второй – пятиступенчатый вариант. Эти ракеты могут выводить небольшие спутники на околоземные орбиты. Например, «Старт-1» способен доставить на круговую орбиту высотой 700 км около 300 кг полезного груза. Вместе с тем пусковой комплекс «Старт» несложен в эксплуатации, высоконадежен, транспортабелен и обладает возможностью пуска с почти неподготовленных в инженерном отношении стартовых площадок. 4.2. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-22 (15Ж60, 15Ж61) МБР РС-22 разрабатывалась в начале 80-х годов кооперацией предприятий, головным из которых было конструкторское бюро «Южное» под руководством В.Ф.Уткина. Она была заявлена как новая МБР (по договору СНВ-2 каждая из сторон могла принять на вооружение по одной новой МБР) и проектировалась для универсального применения в составе стационарного и разных вариантов мобильных комплексов. Это поставило разработчиков в рамки жестких ограничений по массово-габаритным характеристикам, поскольку по своим боевым возможностям ракета не должна била уступать новой МБР США ракете «МХ» и в то же время не потерять мобильных свойств. После серьезных проработок было решено, что ракета должна иметь два варианта базирования: стационарный (в ШПУ) и мобильный железнодорожный (БЖРК). В связи о этим в конструкции и характеристиках РС-22 разного базирования имеется ряд отличий. МБР РС-22 – трехступенчатая твердотопливная ракета с разделяющейся головной частью типа MIRV. Табл. 4.2.

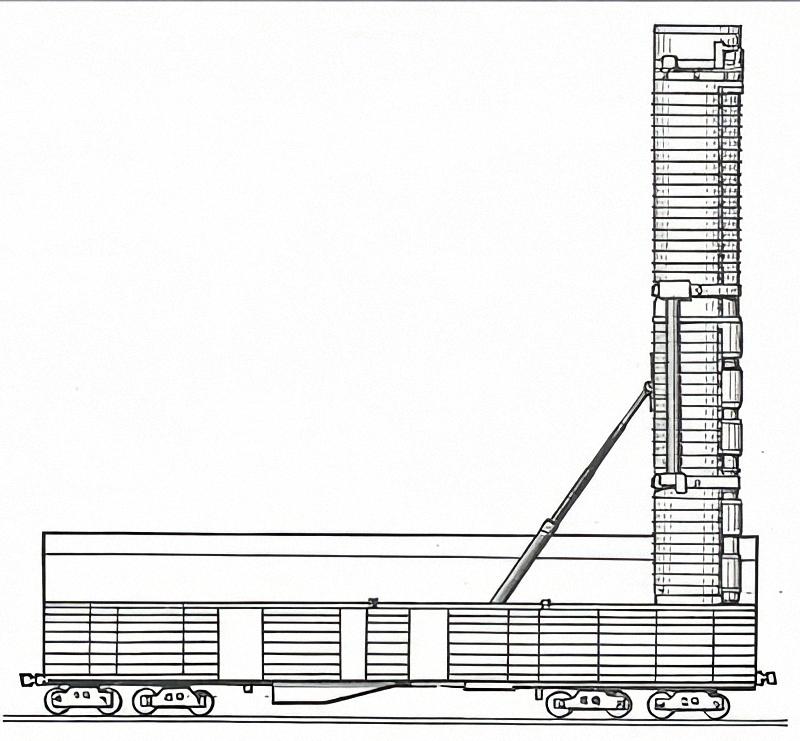

Ракета РС-22 выполнена в одном калибре и по своей конструктивно -компоновочной схеме во многом схожа с американской ракетой МХ. Первая ступень МБР РС-22 включает хвостовой и соединительный отсеки цилиндрической формы и маршевый РДТТ. Масса полностью снаряженной ступени составляет 52,5 т (для шахтной ПУ) и 53,7 т железнодорожной мобильной ПУ). Длина соответственно 9.5 м и 9.7 м, диаметр 2.4 м. Двигатель коконной конструкции с одним центрально размещенным соплом. Для МБР шахтного базирования на ступени используется поворотное управляющее сопло. Сопло РДТТ ракеты РС-22, предназначенной для железнодорожной ПУ, неподвижно, а управление угловым движением осуществляется впрыском жидкости в закритическую часть сопла. Поскольку такой способ управления не позволяет создавать моменты сил относительно продольной оси, то было предложено техническое решение – установить специальные аэродинамические рули на головном обтекателе. Вторая ступень состоит из маршевого РДТТ и соединительного отсека. Маршевый РДТТ второй ступени имеет одно центрально расположенное сопло, которое снабжено выдвижным насадкам, позволяющим сохранять исходные габариты и увеличить удельный импульс двигателя при работе на больших высотах. Корпус РДТТ – коконной конструкции. Третья ступень МБР РС-22 включает маршевый РДТТ, по своей конструкции аналогичный РДТТ второй ступени, и переходной отсек, состоящий из двух секций. Ракета оснащается разделяющейся головной частью типа MIRV с десятью боевыми блоками, размещенными в один ярус. Ступень разведения выполнена по стандартной схеме и включает двигательную установку и систему управления. Головная часть прикрывается аэродинамическим обтекателем изменяемой геометрии. Такая конструкция обтекателя обусловлена наличием ограничения, накладываемых на габариты ракеты размерами железнодорожного вагона, для варианта мобильного базирования МБР РС-22. После прохождения плотных слоев атмосферы обтекатель сбрасывается. На внешней поверхности обтекателя размещаются аэродинамические рули, позволяющие управлять ракетой по крену на участках работы первой и второй ступеней. Старт ракеты минометный из транспортно-пускового контейнера. Шахтная пусковая установка для стационарного базирования МБР РС-22 традиционного типа. Железнодорожный комплекс с ракетой РС-22 был первым образцом такого вида вооружения. Общий вид пускового вагона представлен на рис. 4.2 Его создание требовало решения многих сложных проблем, связанных с конструкцией пусковых установок (пусковых вагонов), обеспечением старта ракет из таких ПУ, вопросами боевого управления, энергоснабжения, обеспечением точности наведения в условиях нахождения на маршрутах боевого патрулирования и др. Все эти проблемы были успешно решены. В состав железнодорожного комплекса входят три пусковые установки с ракетами, командный пункт и вагоны, в которых размещаются системы, обеспечивающие поддержание в готовности к боевому применению и пуск ракет, а также жизнедеятельность личного состава дежурной смены на заданный срок автономного патрулирования. Перемещение БЖРК по маршрутам боевого патрулирования обеспечивается тремя тепловозами. Вагон, где размещается ракета (пусковой вагон), оборудован распашной крышей и специальным устройством отвода контактной электросети перед пуском МБР. Габаритные характеристики железнодорожной ПУ:

Пуск ракеты осуществляется из вертикального положения. Боевое дежурство БЖРК несут либо на основной позиции, либо на маршрутах боевого патрулирования. На основной позиции для комплекса оборудуется специальное сооружение. Оно имеет следующие габариты: длина 462,0 м, высота 10,4 м, ширина 9,2 м. Организационно МБР РС-22 объединены в полки. Каждый полк включает шесть или десять ракет при стационарном базировании и три ракеты (поезд) при железнодорожном. Всего в СССР было развернуто 56 МБР РС-22 стационарного и 36 железнодорожного базирования. Следует отметить, что комплекс с ракетой РС-22, так же как и комплекс с ракетой РС-12М, характеризуется повышенными боеготовностью и живучестью, возможностью оперативного переприцеливания ракет, высокой автономностью. 4.3. Межконтинентальная баллистическая ракета «ТОПОЛЬ-М» В конце 1993 г. Россия заявила о разработке первой отечественной ракеты, призванной стать основой перспективной группировки МБР. Разработка ракеты ведется российской кооперацией предприятий, и, конструкторских бюро. Головным разработчиком ракетного комплекса является Московский институт теплотехники под руководством Генерального конструктора Б.Н. Лагутина, сменившего на этом посту А.Д. Надирадзе9. Ракета создается как модернизация МБР РС-12М и в открытой печати получила наименование «Тополь-М» (SS-X27). ____________________ 9 Говорят Александр Давыдович Надирадзе очень остро переживал ликвидацию своего любимого детища – ракектных комплексов “Пионер”, что возможно и послужило причиной сердечной недостаточности. Условия модернизации определены Договором СНВ-1, согласно которому новой считается ракета, отличавшаяся от существующей (аналога) по одному из следующих признаков:

Таким образом, массово-габаритные характеристики и некоторые возможности конструктивного исполнения МБР «Тополь-М» жестко ограничены. В настоящее время идет этап экспериментальной отработки ракеты. В декабре 1994 г. состоялся ее первый пуск из пусковой установки с полигона в Плесецке. Он оказался успешным. МБР «Тополь-М» – трехступенчатая твердотопливная ракета с моноблочной головной частью. Основные характеристики ракеты приведены в табл 4.2. Ракетный комплекс «Тополь-М» также как и его предшественник способен проводить пуски ракет с практически любой точки маршрута боевого патрулирования. Система управления полетом реализует высокоэффективный метод терминального наведения, а агрегатно-приборный блок обеспечивает точное отделение моноблочной ГЧ фактически с использованием MIRV-технологии. В процессе боевого дежурства ракета «Тополь-М» должна будет находиться в транспортно-пусковом контейнере. Предполагается, что МБР «Тополь-М» будет эксплуатироваться в составе как стационарного – в ШПУ, так и мобильного комплексов. Причем в стационарном варианте целесообразно использовать шахтные ПУ ракет, снимаемых с вооружения или уничтожаемых в соответствии с Договором СНВ-2 в частности соответствующим образом дооборудованные 90 шахтных ПУ ракеты РС-20. Такая доработка должна обеспечить невозможность установки в ПУ ракеты «Тополь-М» тяжелой МБР и включает заливку бетона на дно шахты и установку ограничительного кольца в верхней части ПУ. Размещение ракет «Тополь-М» в имеющиеся ШПУ позволит существенно сократить затраты на разработку и размещение комплекса. |

| РС-16 15А20 |

РС-18 15А35 |

РС-20 15А14 |

РС-20 усов. 15А18 |

РС-20 усов. 2 15А18М |

РС-22 ШПУ 15Ж61 |

РС-22 БЖРК 15Ж60 |

Тополь | Всего носи- телей |

Всего ядерн. боеза- рядов |

|

| 1997 | – | 170 | – | 110 | 58 | 10 | 36 | 368 | 752 | 3528 |

| 1998 | 170 | 98 | 58 | 10 | 36 | 354 | 726 | 3394 | ||

| 1999 | 170 | 80 | 58 | – | 36 | 334 | 678 | 3094 | ||

| 2000 | 170 | 50 | 58 | 36 | 318 | 632 | 2778 | |||

| 2001 | 170 | 20 | 58 | 36 | 251 | 543 | 2411 | |||

| 2002 | 153 | – | 58 | 34 | 201 | 446 | 2039 | |||

| 2003 | 109 | 52 | 30 | 173 | 364 | 1647 | ||||

| 2004 | 76 | 40 | 26 | 141 | 283 | 1257 | ||||

| 2005 | 53 | 18 | 13 | 86 | 170 | 714 | ||||

| 2006 | 34 | – | 3 | 54 | 91 | 288 | ||||

| 2007 | 24 | – | 22 | 46 | 166 | |||||

| 2008 | 18 | 9 | 27 | 153 | ||||||

| 2009 | 18 | – | 18 | 108 | ||||||

| 2010 | – | – | – |

Литература

![]()

- Е.Б. Волков, А.А. Филимонов, В.Н. Бобырев, В.А. Кобяков, «МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ СССР(РФ) И США. История создания, развития и сокращения», РВСН, 1996

- Колесников С.Г. «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ» Армейский сборник, Москва, 1996

- СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ РОССИИ под ред. Подвига П.Л. Москва, ИздАТ, 1998 г.

- Б.Е.Черток «РАКЕТЫ И ЛЮДИ» Москва, «Машиностроение», 1994

- Григорьев С. «ЗАТО МЫ ДЕЛАЛИ РАКЕТЫ... (История, настоящее и перспективы нашего ракетостроения)», «Независимая газета», 4 августа 1994 г.

- Карпенко А.В. «ПОДВИЖНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ», «Невский бастион», С.-Пб., 1996

- Урбан В. ««ВОЛНА» поднялась в Белом море (К 40-летию первого пуска БР с ПЛ)» «Красная Звезда», 17 июня 1995 г.

- Тюрин П.А. «ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС Д-11», в военно-техническом сборнике «Невский бастион» №1-1996, «Пика Ltd» С.-Пб, 1996

- Калашников М. «Сломанный меч империи» (серия Великое Противостояние) «Палея, Форум», Москва 1998 г.

- Raushenbakh B.V., Ivanov S.N. «LECTURES On The HISTORY Of ASTRONAUTICS», Phystech Journal, Vol.1, No 2, 1994

|