|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иванов С.Н.

Лекции по истории развития баллистических ракет

и ракет-носителей

МФТИ. г.Долгопрудный.

1999 г.. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

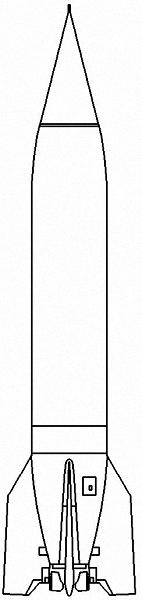

Библиотека Ружан стратегических Глава 1. Создание ракет первого поколения – 1.1. Управляемая баллистическая ракета Р-1 Разработка ракет больших дальностей в СССР и в США началась с освоения немецкой ракеты V-2, что было, безусловно оправданным в связи с отсутствием собственного опыта созданий подобных ракет. В СССР ракета, повторявшая в значительной степени особенности конструкции и характеристики ракеты V-2 (ФАУ-2), получила индекс Р-1. Решение о создании такой ракеты было принято 1947 г., а через год начались ее летные испытания. Комплекс с этой ракетой был принят на вооружение в ноябре 1950 г. Разрабатывалась ракета Р-1 организациями, которые возглавляли С.П. Королев (ракета, комплекс), В.П. Глушко (двигатель), Н.А. Пилюгин (система управления и наземная проверочно-пусковая аппаратура), В.П. Бармин (наземное стартовое, заправочное и другое оборудование), В.И. Кузнецов (командные приборы). Общий вид ракеты приведен на рис. 1.1. Основными частями ракеты являлись: головная часть, приборный отсек, бак горючего, бак окислителя, хвостовой отсек с двигателем. табл.1.1. Основные характеристики ракет:

________________________ 1 Здесь и в дальнейшем предельное отклонение дано для максимальной дальности полета. Основными особенностями конструкции ракеты было применение неотделяющейся головной части с использованием подвесных (ненесущих) топливных баков, размещенных в силовом корпусе. Силовой корпус ракеты представлял собой жесткий каркас из стальных стрингеров и шпангоутов с оболочкой из листовой стали. Баки окислителя и горючего были выполнены из листового алюминиевого сплава. Применение неотделяющейся головной части требовало чтобы корпус ракеты не разрушался при входе в плотные слои атмосферы и чтобы полет ракеты на этом участке траектории был стабилизирован. В связи с этим в хвостовой части ракета были установлены четыре мощных и тяжелых (масса около 300 кг) стабилизатора. Потребовались управляющие органы двух типов: воздушные (установленные на стабилизаторах) и газоструйные (размещенные в струе продуктов сгорания, истекающих из сопла) рули. Все это вело к увеличению пассивной массы ракеты. Этому же способствовало и использование несущих баков.

Однокамерный жидкостный ракетный двигатель работал на топливе – жидкий кислород и 75%-й водный раствор этилового спирта. Тяга двигателя у Земли составляла 267 кН, в пустоте – 307 кН. Система подачи топлива – насосная, незамкнутая (отработавший в турбине газ выбрасывался в атмосферу). В качестве рабочего тела турбины использовался парогаз, образующийся при разложении перекиси водорода в присутствии катализатора -раствора перманганата натрия; подача перекиси и перманганата в реактор была вытеснительной. Таким образом, для работы двигателя требовалось четыре жидких компонента. Их секундные расходы составляли: 75 кг/с жидкого кислорода, 50 кг/с спирта и 1.7 кг/с перекиси и перманганата натрия. При этом удельный импульс был равен 2021 м/с у Земли и 2366 м/с в пустоте. Такие низкие значения удельного импульса объяснялись использованием низкокалорийного топлива (в горючее добавляли воду, т.к. иначе не могли обеспечить охлаждение камеры), невысокими параметрами рабочего процесса двигателя и применением незамкнутой схемы ДУ. Двигатель имел большую массу, что объяснялось несовершенством конструкции всех его основных агрегатов: камеры сгорания (низкое давление – около 1.6 МПа плохая организация процессов сгорания топлива), турбонасосного агрегата (низкое число оборотов), парогазогенератора (вытеснительная система подачи компонентов). Воспламенение топлива в камере сгорания при запуске двигателя осуществлялось пиротехническим зажигательным устройством. Масса ракеты (13.4 т) включала массу головной части (1т), массу топлива (около 8.5 т) и массу конструкции (около 4 т). При этом относительный запас топлива составлял немногим выше 0.6. Напомним, что в настоящее время для одноступенчатых ракет с ЖРД считается достижимой величина μк более 0.9. Таким образом, оба показателя, определяющие скорость, а, следовательно, и дальность полета ракеты (Jуд и μк) были у ракеты Р-1 крайне низкими. Причины этого уже отмечались выше – несовершенство схемы конструкции ракеты и низкие характеристики ее двигателя2. ______________________ 2 Все эти оценки даются с позиций современных представлений о ракетах больших дальностей. Ракета Р-1 была первой в их ряду и было бы неоправданным ждать, что ее характеристики будут соответствовать требованиям, которые предъявляются к ним сейчас. На ракете была применена автономная инерциальная система управления, включавшая контур стабилизации углового положения ракеты на АУТ и автомат управления дальностью, в котором использовался гироскопический интегратор ускорений. Система управления имела значительную массу, (масса приборов управления около 200 кг при общей массе приборного отсека в 520 кг). Точность ракеты (2.76 σп = 1.5 км) должна оцениваться как низкая, если иметь ввиду, что она соответствовала дальности всего примерно в 300 км. Эффективность действия головной части по целям определялась тем, что в ГЧ содержался заряд ВВ массой около 800 кг, а радиус разрушения городских зданий при этом не превышал 20...25 м и ракета могла использоваться только для поражения крупных слабозащищенных целей стрельбой по площадям. В состав наземного технологического оборудования комплекса входило более 20 специальных машин и агрегатов. Подготовка ракеты к пуску осуществлялась на двух позициях – технической и боевой (стартовой). Основным содержанием работ на технической позиции были проверки систем ракеты, стыковка ее с головной частью. Перевозка ракеты на боевую позицию осуществлялась на грунтовом лафете, с помощью которого ракета устанавливалась затем на стартовый стол, и который использовался для подготовки ракеты к пуску. На ракете после установки ее в вертикальное положение проверялась система управления, заправлялось топливо и средства парогазогенерации, осуществлялось прицеливание. При подготовке ракеты к пуску проводились и ручные операции с двигателем ракеты – настройка редукторов давления парогазогенератора в зависимости от концентрации и температуры перекиси водорода. Этим параметры двигателя выбирались номинальным. В камеру двигателя снизу через сопло устанавливалось зажигательное устройство. Пуск ракеты осуществлялся из специальной бронемашины с пультом управления. Время для подготовки ракеты на технической позиции составляло 2...4 ч., на боевой позиции – до 4 ч. Таким образом, боеготовность комплекса, т.е. время от получения команды на пуск до старта ракеты, составляло не менее 6...8 ч. Для подготовки ракеты к пуску использовалось очень большое количество специальных машин и агрегатов, а технологический процесс подготовки ракеты к пуску был весьма трудоемким и сложным. Несмотря на очевидные недостатки ракеты Р-1, ее разработка позволила в короткие сроки создать в СССР все условия, необходимые для дальнейшего развития нового вида оружия – ракет больших дальностей и определить пути и направления этого развития. Еще в 1948 г., т.е. до начала разработки ракеты Р-1, было сформировано первое ракетное соединение Советской Армии – бригада особого назначения РВГК. Ознакомление с новой техникой личный состав бригады начал в Германии, затем участвовал в проведении пусков ракет V-2 и Р-1 в СССР. На основе опыта работ бригад особого назначения была начата отработка вопросов войсковой эксплуатации и боевого применения ракет больших дальностей. 1.2. Управляемая баллистическая ракета Р-2

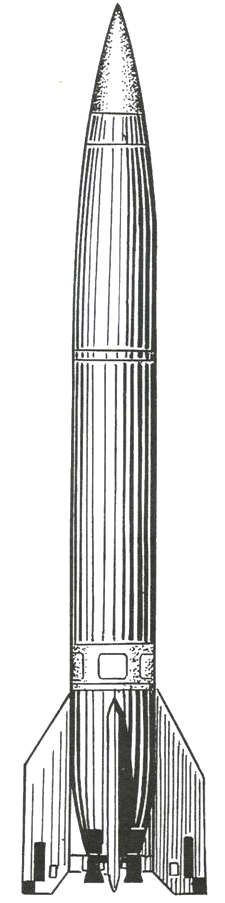

Следующей за Р-1 ракетой большой дальности, созданной в СССР была ракета Р-2. Ее разработка началась в 1948 г., в ноябре 1951 г. комплекс с ракетой Р-2 был принят на вооружение. Создавался комплекс той же кооперацией разработчиков, что и комплекс Р-1, за исключением, того, что к этой кооперации добавился коллектив, разрабатывавший систему радиокоррекции траектории (руководитель М.П. Борисенко). Основные характеристики ракеты приведены в табл. 1.1. При выборе схемы ракеты Р-2 (рис. 1.2) и разработке ее агрегатов недостатки, свойственные ракете Р-1 были устранены только частично, тем не менее были существенно повышены дальность полета, масса головной части и точность попадания. В схему ракеты Р-2 по сравнению с ракетой Р-1 были внесены следующие изменения:

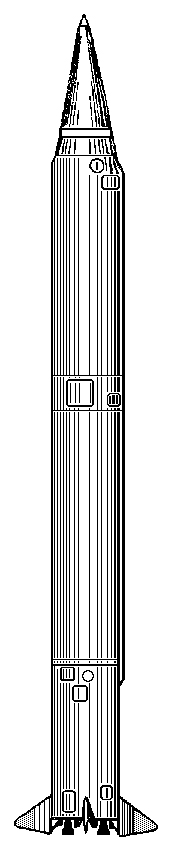

Однако преимущества, предоставляемые применением отделяющейся головной части, были использованы не полностью – остались без изменений хвостовые стабилизаторы, бак окислителя был выполнен, как и у ракеты Р-1, подвесным (ненесущим). Ракета Р-2 рассматривалась как промежуточный образец и было сочтено необходимым не вводить изменений в ее компоновочную схему, значительно меняющих аэродинамическую форму ракеты, которая была тесно связана с управлением ее полетом. Масса конструкции ракеты Р-2 мало увеличилась по сравнению с массой ракеты Р-1, в то же время запас топлива возрос примерно в 1.7 раза (14.5 т). Это обеспечило повышение относительного запаса топлива до значения μК = 0.72. Конструкция двигателя изменилась незначительно. Была повышена (до 92%) концентрация водного раствора этилового спирта, жидкий катализатор (перманганат натрия) заменили твердым, увеличением числа оборотов турбины и насосов был повышен расход топлива, что обеспечило увеличение давления в камере до 2,12 МПа. Был увеличен перепад давления при расширении газов в сопле за счет его удлинения. Тяга двигателя, составляла у Земли 363 кН, в пустоте – 405 кН, что достигалось при значениях удельного импульса 2100 м/с и 2370 м/с соответственно. Таким образом, при создании ракеты Р-2 были улучшены ее характеристики, определяющие дальность стрельбы: относительный запас топлива и удельный импульс двигателя. Однако было очевидно, что возможности повышения характеристик ракеты далеко не исчерпаны. В целях повышения точности на ракете применялась комбинированная система управления, включавшая автономную систему стабилизации ракеты и определения скорости и радиосистему боковой коррекции полета ракеты. Назначением последней было уменьшение бокового рассеивания за счет устранения (или хотя бы снижения) параллельного сноса ракеты, к которому применявшаяся автономная система была нечувствительна. Для реализаций радиоуправления требовалось размещать за стартовой позицией две РЛС, контролировавших нахождение ракеты в плоскости стрельбы. Это усложнило эксплуатацию и боевое применение комплекса и, кроме того, резко уменьшало сектор возможных пусков ракеты (от 45° для ракеты Р-1 до 1°40' для ракеты Р-2). В автономной СУ вместо гироскопических интеграторов ускорений применялись электролитические с измерительно-преобразовательной головкой маятникового типа. Наземное оборудование комплекса с ракетой Р-2 в основном повторяло оборудование РК с ракетой Р-1 (за исключением наличия оборудования системы боковой радиокоррекции и отсутствия оборудования для заправки жидкого перманганата). Эффективность действия ракеты Р-2 по целям превосходила эффективность действия ракеты Р-1 незначительно, т.к. количество ВВ было увеличено всего примерно на 40%. По экспериментальным данным площадь зоны сильных разрушений составляла для ГЧ ракеты Р-2 около 950 м. Проводились исследования возможностей дополнительного повышения эффективности. Так, рассматривалась схема ракеты, при которой на ней устанавливались две головные части (разделяющаяся ГЧ) последовательно. Первая была отделяющейся, вторая достигала цели вместе с ракетой. Было установлено, что взрывной эффект увеличивается, если в зону взрыва поступает кислород, оставшийся в баках ракеты (для ракеты с неотделяющейся ГЧ). Кислород взаимодействует с не полностью окисленными продуктами взрыва, чем обеспечивается добавочное выделение энергии. Для ракеты Р-2 повышение эффективности взрыва могло составить от 1.2 до 2 раз в зависимости от дальности (количества оставшегося кислорода). Для увеличения эффекта кислородный бак рекомендовалось устанавливать сразу за ГЧ, что имело бы смысл делать, если бы ракета Р-2 имела неотделяющуюся головную часть. 1.3. Управляемая баллистическая ракета средней дальности Р-5М Дальнейшим развитием и завершением ряда одноступенчатых ракет с двигателями, работавшими на топливе, включавшем жидкий кислород, были ракеты Р-5 и ее модернизация – ракета Р-5М (рис. 1.3). Эти ракеты создавались той же кооперацией разработчиков, что и ракеты Р-1 и Р-2, за исключением того, что система радиоуправления разрабатывалась под руководством Б.М. Коноплева. Комплекс с ракетой Р-5М был принят на вооружение в июне 1956 г. (Основные характеристики ракеты см. табл. 1.1)

В конструкцию ракеты были внесены следующие (по сравнению с конструкцией ракет Р-1 и Р-2) изменения. Головная часть – отделяющаяся. Оба бака были выполнены несущими и представляли собой сварную тонкостенную конструкцию из листового алюминиевого сплава, подкрепленную изнутри шпангоутами. Для упрочнения баков и обеспечения бескавитационной работы насосов ТНА в баках создавалось небольшое избыточное давление. Бак горючего наддувался воздухом из бортовых баллонов, а бак окислителя - газифицированным в специальном теплообменнике кислородом. Несколько повышенное испарение кислорода из бака (вследствие отсутствия его теплоизоляции) компенсировалось подпиткой, т.е. автоматизированной дозаправкой кислородом непосредственно перед стартом. Длина и объем баков были увеличены, что позволило существенно повысить количество заправляемого топлива. При этом удлинение ракеты (отношение длины к диаметру) возросло до 14, что считается предельным для жидкостных ракет дальнего действия. Тяжелые и громоздкие стабилизаторы были заменены небольшими пилонами с установленными на них воздушными рулями. Двигатель ракеты Р-5М в основном был подобен двигателю ракеты Р-2, однако он был форсирован по тяге за счет увеличения секундного расхода топлива. Тяга двигателя у Земли составляла 432 кН, в пустоте – 500 кН, давление в камере сгорания 2.4 МПа, удельный импульс у Земли 2158 м/с, в пустоте 2433 м/с. Вытеснительная система подачи перекиси водорода в реактор была заменена насосной, что улучшило массовые характеристики двигателя. В результате изменений в схеме ракеты и совершенствования ее агрегатов относительный запас топлива составил μК= 0.84 (у ракеты Р-1 μК = 0.6, у ракеты Р-2 μК = 0.72). На ракете была установлена комбинированная (автономная и радиокоррекционная) система управления. В целях повышения надежности системы управления впервые было применено резервирование ее отдельных приборов и наиболее важных элементов бортовой кабельной сети. При отработке ракеты Р-5 впервые практически исследовалась и решалась проблема колебаний упругого корпуса с жидким наполнением и помехоустойчивости системы управления в условиях вибраций. Специальных решений потребовала и статическая неустойчивость ракеты на траектории полета. Ракета Р-5 создавалась с головной частью, снаряженной обычным взрывчатым веществом. Разрабатывалась и разделяющаяся ГЧ, при использовании которой к основной ГЧ добавлялись еще четыре (дальность при этом уменьшалась). Эффективность обоих вариантов головной части была, особенно если учесть большое рассеивание точек падения ГЧ, низкой. Однако к этому времени (середина 50-х годов) в СССР было освоено производство ядерных зарядов, что позволило создать модернизированную ракету Р-5М с ядерной головной частью. В таком варианте ракета и была принята на вооружение. В феврале 1956 г. с полигона Капустин Яр по району Семипалатинск был произведен пуск ракеты Р-5М со штатной ядерной головной частью. Топливо на основе жидкого кислорода, применявшееся в ракетах Р-1, Р-2, Р-5, было наиболее удобным для создания первых ракет больших дальностей. Кислород является мощным окислителем и в случае использования его вместе с достаточно эффективным горючим позволяет получить высокие значения удельного импульса. И кислород, и спирт не агрессивны, что облегчает отработку и эксплуатацию ракет и двигателей. Оба компонента относительно дешевы, их массовое производство было ко времени создания ракет освоено в нашей стране. Всеми этими достоинствами и определялся выбор топлива для первых ракет больших дальностей. Однако это топливо обладает и недостатком, причем настолько существенным, что применение его в боевых ракетах крайне нежелательно. Этот недостаток очевиден – подготовка ракеты с двигателем на жидком кислороде к старту сложна и требует большого времени, хранить ракету с заправленными баками невозможно и, как следствие, боеготовность комплекса с такой ракетой крайне низка. В связи с этим уже в те же годы начались исследования возможности создания ракет больших дальностей с двигателями, работающими на высококипящих компонентах топлива. Определенные наработки в этом направлении существовали. В нашей стране к тому времени уже проводились работы с ЖРД на основе азотнокислотных окислителей, в Германии в период второй мировой войны отрабатывался ряд образцов ракет (в основном зенитных), с топливом, где в качестве окислителя использовалась азотная кислота. Было ясным, что освоение таких топлив будет несравненно более сложным, чем освоение топлив на основе жидкого кислорода, но было ясным и другое: высококипящие компоненты топлива позволяют обеспечить длительное нахождение ракеты в заправленном состоянии и тем самым повысить боеготовность комплекса. Сторонники использования высококипящих компонентов топлива были и в ОКБ-1. Во главе их стоял заместитель Главного конструктора М.К. Янгель. Под его руководством в середине 50-х годов отрабатывались ракеты Р-11 и Р-11М с двигателями на высококипящих компонентах топлива, эти ракеты имели дальность около 200 км, т.е. близкую к дальности ракеты Р-1, принятой на вооружение раньше на пять лет. Пройдет менее десяти лет, и ракеты дальнего действия на жидком кислороде будут полностью вытеснены из армий СССР и США ракетами на высококипящих компонентах топлива. Возникает вопрос, нужно ли было создавать ракеты, которые с большой вероятностью (в начале 50х годов это можно было предвидеть) в силу наличия очевидных отрицательных качеств должны будут уступить место ракетам более перспективным. Вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно, т.к. измерить точно и сопоставить пользу и ущерб, которые принесли создание ракет Р-1, Р-2 и Р-5, нельзя. Очевидно, что их разработка позволила резко поднять уровень многих отраслей науки, проектных работ, промышленности, без которых дальнейшее развитие ракетного вооружения было невозможно: были получены опыт и знания, которые могли быть использованы и для других направлений ракетной техники: была создана сложнейшая структура КБ, НИИ, полигонов, заводов, без которой нельзя было рассчитывать на создание все более сложных и эффективных образцов оружия. Не следует забывали о том, что «увлечение» ракетами с двигателями на жидком кислороде во второй половине 40-х и в первой половине 50-х годов сыграло, безусловно, положительную роль в подготовке будущих достижений СССР в освоении космоса. С другой стороны, конечно, концентрация внимания на ракетах с кислородными двигателями задержала в какой-то степени развитие других направлений ракетной техники, и в том числе тех, которые стали в последующем решающими для развития МБР, – ракет с двигателями на жидком высококипящем и твердом топливах. Сейчас, когда прошло около пятидесяти лет со времени решения этих вопросов, многое представляется по-другому, однако можно, по-видимому, оценить последовательность работ по созданию первых ракет большой дальности (сначала кислородных) в основном положительно. Выскажем только сомнение в необходимости создания последовательно трех ракет Р-1, Р-2, Р-5. Ракета Р-2 была промежуточным вариантом, без которого можно было обойтись. 1.4. Управляемая баллистическая ракета Р-11М Разработка ракеты Р-11 началась в 1951 г. Заданием предусматривалось создание ракеты, которая могла бы транспортироваться и находиться в заправленном состоянии в течение месяца. Комплекс с ракетой разрабатывался коллективами под руководством М.К. Янгеля (главный конструктор), А.М. Исаева (двигатель), Н.А. Пилюгина (система управления), В.П. Бармина (наземное оборудование). Ракетный комплекс с ракетой Р-11 был принят на вооружение в июне 1955 г. Ракета имела значительно меньшую стартовую массу, чем ракета Р-1, а боеготовность комплекса повысилась более чем в два раза. На ракете устанавливалась головная часть с обычным ВВ. Модернизация ракеты позволила перейти к применению ядерной головной части, а также создать на ее основе подвижный ракетный комплекс с самоходной пусковой установкой. Модернизированная ракета получила обозначение Р-11М. Комплекс с этой ракетой был принят на вооружение в апреле 1958 г. В течение ряда лет он был основным комплексом с ракетой оперативнотактического назначения Советской Армии. (Основные характеристики ракеты см. табл. 1.1)

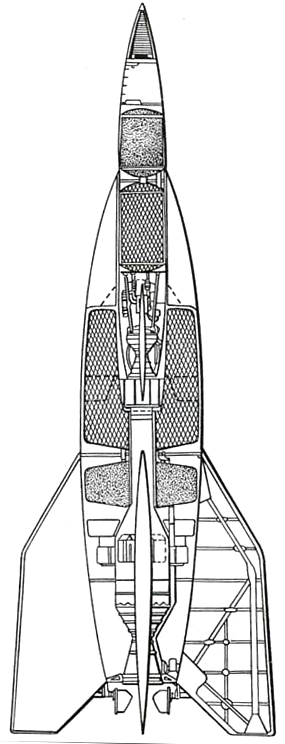

Ракета Р-11М, несмотря на внешнее сходство, имела конструкцию (рис. 1.4). резко отличающуюся от конструкции ракет Р-1, Р-2. Р-5. На ней был установлен однокамерный жидкостный ракетный двигатель с вытеснительной системой подачи топлива. Требуемое давление в топливных баках обеспечивалось с помощью жидкостных аккумуляторов давления. Применение вытеснительной подачи топлива для ракеты большой (хотя и относительно) дальности требует специального объяснения. Известно, что насосная система подачи топлива создает более благоприятные условия для снижения массы конструкции и увеличения тем самым относительного запаса топлива (повышения дальности). При разработке ракеты Р-2, например, рассматривался ее вариант с вытеснительной подачей топлива; оценки показали, что ракета при этом будет иметь дальность примерно в 500 км, т.е. на 100 км меньшую, чем при использовании насосной системы подачи топлива. Но для ракеты Р-11 применение вытеснительной подачи было оправданным. Ракета имела небольшие размеры (чем размеры больше, тем значительнее выигрыш от перехода к насосной системе подачи топлива) и, что самое главное, предназначалась для транспортировки в заправленном (и, естественно, в горизонтальном) положении в войсковых условиях и, следовательно, должна была иметь высокую прочность элементов корпуса и баков в том числе. Высокая прочность корпуса позволила применить для ракеты неотделяющуюся головную часть. В качестве органов управления использовались только газовые рули. Совершенно иным, чем в рассмотренных выше ракетах, был и двигатель. В качестве топлива применялись: окислитель АК-20 (20% четырехокиси азота и 80% азотной кислоты) и горючее Т-1 (керосин). Для запуска двигателя использовалось дополнительное самовоспламеняющееся с АК-20 горючее – ТГ-02 (50% ксилидина и 50% триэтиламина), размещаемое в специальном изолированном отделении магистрали горючего перед камерой сгорания. Жидкостные аккумуляторы давления работали на самовоспламеняющихся компонентах АК-20 и ТГ-02, размещенных в торовых баках. Топливо из торовых баков в ЖАД вытеснялось сжатым воздухом. Переход на высококипящие компоненты топлива требовал при создании ракеты и двигателя решения целого круга вопросов, связанных с необходимостью повышения качества конструкционных материалов, изучением и обеспечением их стойкости при действии агрессивной среды, обеспечением стабильности компонентов топлива при длительном их нахождении в баках ракеты и т.п. Не все эти вопросы были решены в полной мере при создании ракеты Р-11, но достигнутые результаты позволили создать ракету, выдержавшую проверку эксплуатацией в войсках. В двигателе, в отличие от двигателей ранее созданных ракет, применялась автоматика одноразового (пиросредства), а не многоразового действия. На ракете использовалась автономная система управления. Значительное внимание уделялось обеспечению возможности осуществления скорейшего пуска после занятия боевой позиции. Вначале, когда (для ракеты Р-11) осуществлялась перевозка ракеты на грунтовой тележке, пуск проводился не позднее чем за 3.5 часа. С переходом к самоходной ПУ (ракета Р-11М) время пуска было сокращено. Уменьшилось и число агрегатов наземного оборудования – часть из них размещалась на пусковой установке (автономном стартовом агрегате). 26 января 1954 г. Совмин СССР принял постановление «О проведении проектно-экспериментальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной лодки с реактивным вооружением» (тема «Волна»). Главным конструктором подводной лодки был назначен Н.Н.Исанин (ЦКБ №16), а ответственным за ракетное оружие -главный конструктор ОКБ-1 С.П.Королев. Для стрельбы с ПЛ использовалась уже отработанная на суше Р-11, модернизированная в соответствии с флотскими условиями и получившая индекс Р-11ФМ. В Молотовске (Северодвинске) были проведены работы по перепрофилированию большой торпедной ПЛ (Б-67) для проведения испытательных пусков в море. На полигоне Капустин Яр (площадка №4) создан специальный стенд, имитирующий качку корабля при волнении моря в 5-6 баллов. Стенд представлял собой вертикальную шахту с комплексом систем и приборов. Были проведены испытательные пуски с максимально допустимым углом отклонения – 12°. Недалеко от поселка Ненокса на высоком берегу были установлены створные знаки, определяющие боевой курс ПЛ при стрельбе (только таким образом могло быть осуществлено прицеливание ракеты, в основу командных приборов которой составляли гирогоризонт и гировертикант, жестко связанные с корпусом ракеты). В половине кабельтова по траверзу от курса был установлен стартовый буй. По техническим условиям пуск проводился из надводного положения, и бортпитание подавалось за 19 секунд (40 метров) до момента пересечения Б-67 следующих точек: шахта лодки – буй – боевое поле, где находится точка прицеливания для Р-11ФМ. Предстартовая подготовка начиналась за час до подхода к точке пуска. 16 сентября 1955 г. состоялся успешный пуск на дальность 250 км. Командование ВМФ обращалось к С.П. Королеву с предложением проработать вопрос о возможности проведения пусков из подводного положения. С.П.Королев отверг этот путь пообещав сделать ракету, «которая сможет летать с середины океана». В августе 1955 г. все работы по Р-11ФМ были переданы в СКБ-385, возглавлявшееся главным конструктором В.П. Макеевым (г. Златоуст). Впоследствии большинство БР морского базирования были созданы этим коллективом. 1.5. Первая МБР СССР Р-7.

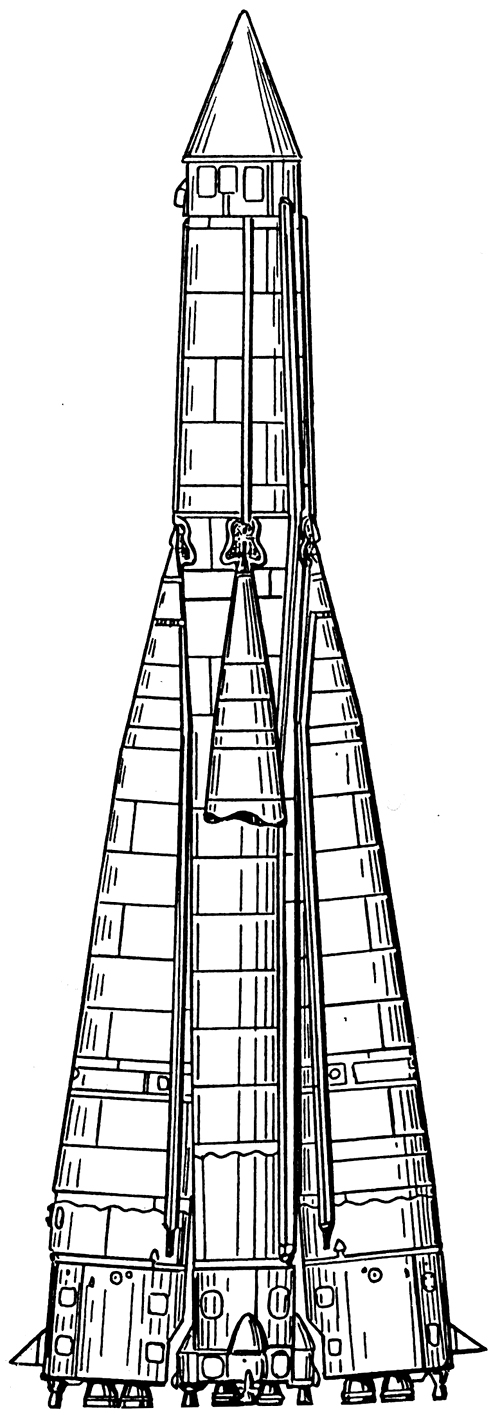

В 1954 г. принимается решение о начале разработки в СССР первой межконтинентальной баллистической ракеты. Образцов такого оружия в мире не существовало. Единственной известной попыткой в прошлом создания ракеты, способной достичь другого континента, была разработка в Германии к концу войны проекта ракеты А-9/А-10, предназначавшейся для обстрела с территории Европы объектов на Атлантическом побережье США, т. е. имеющей дальность полета не менее 5000 км. Предполагалось, что ракета будет двухступенчатой, со стартовой массой примерно в 85 т. Первая ступень (масса 69 т, из них топливо – 52 т) должна была под действием ЖРД с тягой в 2000 кН разгонять вторую ступень до скорости в 1180 м/с и затем, отделившись, опускаться на парашюте. В качестве второй ступени (стартовая масса 16.2 т. из них топливо – 11.9 т) предполагалось использовать модернизированную ракету V-2, отличавшуюся от прототипа увеличенным объемом топливных баков и наличием вместо стабилизаторов четырех аэродинамических плоскостей, рассчитанных на обеспечение планирования ракеты после входа в плотные слои атмосферы. Вторая ступень достигала скорости порядка 3000 м/с, что было недостаточно для обеспечения дальности в 5000 км при движении ракеты по баллистической траектории. Недостающая дальность и должна была выбираться за счет планирования ракеты. Работы над ракетой А-9/А-10 прервались с окончанием войны3. __________________ 3 Не следует верить «хромой утке» о том, что в январе 1945 некий полковник вермахта Шредер стартовал на ракете А-9/А-10, но на десятой секунде, испугавшись возможной неисправности, застрелился, а ракета тем не менее вышла на космическую орбиту. Можно ли было хотя бы в какой-то степени использовать при создании отечественной МБР результаты проектирования ракеты А-9/А-10? Вряд ли. Низкая энергетика двигателей (удельный импульс порядка 2000 м/с), малые значения величины относительного запаса топлива (примерно 0,6) определяли невозможность достижения требуемой дальности при движении ракеты до цели по баллистической траектории. Решение вопроса переходом к траектории с планированием влекло ряд очевидных недостатков ракеты – увеличивалось время ее полета, становилось возможным уничтожение ракеты средствами ПВО, еще более осложнялось обеспечение достаточной точности. Ничего сколько-нибудь существенного из проекта ракеты А-9/А-10 разработчиками отечественной МБР взято не было. Первая отечественная МБР получила индекс Р-7. Головной организацией при ее создании было ОКБ-1 С.П.Королева. Основные системы разрабатывались конструкторскими бюро и институтами под руководством В.П. Глушко (двигатели), Н.А. Пилюгина, В.И. Кузнецова, М.С. Рязанского (система управления). В.П. Бармина (наземное оборудование). Таким образом, разработчики ракеты Р-7 могли опираться только на опыт и технологию отечественного ракетостроения по созданию управляемых баллистических ракет. Но все предыдущие ракеты были относительно просты по конструкции и действию, выполнены одноступенчатыми и имели небольшие дальности полета. Для достижения межконтинентальных дальностей нужна была составная ракета. Было принято решение создать ракету пакетной схемы. Такая схема давала возможность разработать ракету сравнительно небольшой длины с заданной массой полезной нагрузки и требуемой дальностью полета. Кроме того, пакетная схема позволяла осуществить запуск всех двигателей и контроль, их работы на Земле. Это преимущество пакетной схемы было особенно важным, т.к. еще не было опыта запуска двигателей в полете на больших высотах в условиях, близких к вакууму. Первый испытательный пуск ракеты Р-7 был осуществлен в мае 1957 г.

Р-7 была управляемой жидкостной двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой, выполненной по схеме «пакета» и состоявшей из пяти блоков: одного центрального и четырех боковых ( рис. 1.6). Центральный блок считался второй ступенью ракеты. Он нес на себе отделяющуюся в полете головную часть с ядерным боезарядом. К нему симметрично в плоскостях стабилизации крепились четыре боковых блока, которые вместе с центральным блоком оставляли «пакет» – первую ступень ракеты. Применительно к ракете Р-7 такое деление блоков по ступеням условно, так как в отличие от ракет, выполненных по схеме с последовательным расположением ступеней, где двигательная установка второй ступени начинает работать после отделения первой, у ракеты Р-7 двигатели всех пяти блоков запускались на земле при старте ракеты. Время работы двигателей боковых блоков было примерно 120 с, центрального блока – до 290 с. Отделяемая головная часть крепилась к приборному отсеку центрального блока с помощью трех пирозамков и имела в своем составе наконечник, герметизированный корпус с ядерным зарядом, взрывательное устройство, стабилизатор. Основные узлы и детали головной части изготовлялись из алюминиевых сплавов. Корпус, включая его донная часть, имел теплозащитное покрытие по внешней поверхности из асбестотекстолита, наконечник ГЧ был выполнен из материала на основе карбида кремния. Устройства подрыва спецзаряда позволяли реализовать как наземный, так и воздушный подрыв режимы задействования спецавтоматики ядерного устройства. Боковые блоки крепились к центральному посредством опорного конуса (в верхней части), наконечник которого входил в шаровую пяту центрального блока, и двух тяг на нижнем силовом кольце хвостового отсека. Тяги удерживались шариковыми пирозамками, закрепленными на силовом кольце центрального блока. Каждый блок «пакета» имел жидкостную двигательную установку, гидравлически и пневматически независимую от других блоков. Двигательная установка центрального блока состояла из основного четырехкамерного ЖРД и четырех однокамерных поворотных рулевых агрегатов (двигателей), расположенных в плоскостях стабилизации. Двигательная установка бокового блока состояла из основного четырехкамерного ЖРД и двух однокамерных рулевых агрегатов (двигателей). Компоненты топлива (керосин Т-1 и жидкий кислород) в камеры сгорания основного и рулевых двигателей каждого блока подавались насосами турбонасосного агрегата (ТНА). Рабочим телом для турбины ТНА являлся парогаз, образующийся при разложении перекиси водорода под воздействием катализатора. Во время работы двигателей баки с компонентами топлива находились под наддувом. Для наддува баков использовался жидкий азот, предварительно подогретый и превращенный в газообразное состояние. Ракета Р-7 имела комбинированную систему управления, состоящую из автономной системы управления и системы радиоуправления дальностью и направлением. В состав автономной системы управления входили: автомат угловой стабилизации;

Чувствительными элементами автомата угловой стабилизации являлись гироскопические приборы – гирогоризонт и гировертикант; системы нормальной и боковой стабилизации и автомата управления дальностью – одностепенные физические маятники; системы регулирования кажущейся скорости – гироскопические интеграторы продольных ускорений. Первичными источниками электрической энергии постоянного тока на ракете служили серебряно-цинковые аккумуляторные батареи, вторичными – мотор-генераторные преобразователи. Система радиоуправления работала в конце активного участка траектории и управляла дальностью полета ракеты Р-7, а также определяла координаты точки падения головной части. Измерение параметров движения, передача команд и контроль за их исполнением в системе радиоуправления осуществлялись по одной многоканальной импульсной линии связи в сантиметровом диапазоне волн. Наземные устройства системы радиоуправления размещались на двух пунктах управления (главный и зеркальный), удаленных на 276 км от стартовой позиции и на 552 км друг от друга. Система РУ позволяла осуществлять пуск ракеты в секторе +30° в сторону зеркального пункта и –10° в сторону основного пункта без передислокации наземных пунктов системы радиоуправления. Радиоаппаратура пунктов РУ состояла из:

Исполнительными органами системы управления на борту ракеты являлись электроприводы, элементы пироавтоматики двигательных установок, рулевые машины поворотных камер рулевых двигателей (агрегатов) и воздушных рулей. табл. 1.2. Основные характеристики ракеты Р-7 и ее модификации Р-7А:

Общая масса заправляемых компонент топлива ракеты Р-7 составляла более 250 т, т.е. величина отношения массы топлива к стартовой массе ракеты, составляла, примерно 0,9. Основные параметры, определяющие дальность полета ракеты (Jyд и μк), у ракеты Р-7 выросли по сравнению с первой ракетой Р-1 примерно в 1,5 раза, что и позволило (вместе с реализацией многоступенчатой схемы) создать МБР со значением относительной массы полезной нагрузки около – 0,02 (2%). Центральный блок ракеты Р-7 (см. рис. 1.6) состоял из приборного отсека, бака для окислителя (жидкий кислород), бака для горючего (керосин Т-1), силового кольца, хвостового отсека, маршевого двигателя и четырех рулевых агрегатов. В приборном отсеке располагались основные бортовые приборы автономной системы управления и системы радиоуправления. На наружной поверхности отсека под обтекателями крепились рупорные антенны системы радиоуправления. Баки для окислителя и горючего были выполнены по несущей схеме то есть одновременно являлись элементами ракеты, воспринимающими внешние нагрузки. Они представляли собой сварную укрепленную шпангоутами тонкостенную конструкцию из алюминиевого сплава. Одна из обечаек бака окислителя центрального блока имела усиленные шпангоуты и являлась силовым поясом бака. К наружной поверхности этой обечайки в плоскостях стабилизации приваривались кронштейны, в шаровую пяту которых входили наконечники опорных конусов боковых блоков. Силовой пояс служил для восприятия усилий, действующих от боковых блоков ракеты на центральный блок. Цилиндрическая обечайка заднего днища бака окислителя образовывала боковую стенку межбакового отсека, в котором размещались часть приборов автономной системы управления, арматура и элементы автоматики двигательной установки. В обечайке заднего днища бака горючего размещались торовые баки для перекиси водорода и жидкого азота. К заднему стыковочному шпангоуту бака горючего крепилось силовое кольцо нижних узлов связи, которое являлось силовым элементом ракеты и воспринимало нагрузки от рамы двигательной установки центрального блока, а также нагрузки от боковых блоков ракеты. На уровне нижних узлов связи боковые блоки ракеты стыковались с центральным блоком с помощью тяг и пирозамков. Корпус хвостового отсека центрального блока являлся обтекателем основного двигателя и основанием для крепления рулевых агрегатов (камер сгорания рулевых двигателей и рулевых машин). Боковой блок ракеты состоял из опорного конуса, топливных баков (окислителя и горючего), силового кольца хвостового отсека, маршевого двигателя и двух рулевых агрегатов. Опорный конус предназначался для стыковки бокового блока с центральным блоком ракеты и передачи усилия тяги двигательной установки бокового блока центральному блоку. Наконечник конуса оканчивался сферической опорой с пальцем, предотвращавшим разворот бокового блока вокруг продольной оси. Топливные баки конструктивно аналогичны топливным бакам центрального блока ракеты. Переднее днище бака окислителя было изготовлено в виде шпангоута с крышкой, которая могла вращаться не оси. Крышка открывалась давлением в баке после срабатывания пирозамка в процессе разделения «пакета». После открытия крышки происходило истечение газов из бака через специальное сопло, установленное в опорном конусе, в результате чего возникала реактивная сила, отталкивавшая носовую часть бокового блока от центрального блока ракеты. В обечайке нижнего днища бака для горючего размещался блок торовых баков для жидкого азота и перекиси водорода. На корпусе хвостового отсека имелись две специальные ниши для камер сгорания рулевых двигателей и устанавливался пилон, на котором помещался воздушный руль. Наличие на ракете разнородных рулевых органов – четырех аэродинамических рулей, четырех рулевых камер на центральном блоке, по 2 рулевых камеры на каждом боковом блоке – хотя и усложняло конструкцию, но позволяло сделать систему управления более простой. Управление полетом предполагает изменение коэффициента усиления в канале угловой стабилизации в силу того, что во время полета происходят существенные изменения момента инерции ракеты, аэродинамических моментов и т.д. И такое изменение коээфициента усиления достигалось за счет отбрасывания рулевых органов, а именно: эффективность аэродинамических рулей по мере набора высоты уменьшалась, а по окончании работы второй ступени рулевые камеры боковых блоков отделялись вместе с ними, тем самым уменьшая управляющие моменты для ракеты ставшей легче на величину израсходованного топлива. В составе ракеты Р-7 было пять автономных двигательных установок: одна для центрального и четыре для боковых блоков. Каждая ДУ включала в себя:

Основными агрегатами маршевых двигателей, выполненных по открытой схеме, являлись камеры сгорания, турбонасосные агрегаты (ТНА), агрегаты системы парогазогенерации, агрегаты управления и автоматики. Компоненты топлива впрыскивались в камеры сгорания двухкомпонентными центробежными форсунками. Керосин к форсункам поступал через зарубашечные пространства камер сгорания, обеспечивая при этом охлаждение внутренних стенок камеры. В составе каждой ДУ был один ТНА, который состоял из турбины и четырех одноступенчатых центробежных насосов: кислородного (с двусторонним входом) и керосинового, установленных на одном валу с турбиной; перекиси водорода и жидкого азота, валы которых соединялись с валом турбины через мультипликатор. Несмотря на то, что принятая схема двигательных установок не лишена недостатков (применение разомкнутой схемы, использование перекиси водорода и жидкого азота и т.д.), создание жидкостных ракетных двигателей для ракеты Р-7 было выдающимся для того времени достижением в области ракетного двигателестроения и в значительной степени предопределило успех в разработке комплекса с первой отечественной МБР. Маршевые двигатели ракеты Р-7 имели высокие энергетические и массовые характеристики и, что особенно важно, – высокую надежность. У поверхности Земли двигательные установки ракеты Р-7 развивали тягу 3800 кН, в пустоте – около 5000 кН. Удельный импульс маршевых двигателей достигал величины 3150 м/с при давлении в камере сгорания 6 МПа и на срезе сопла 0.04 МПа. Для обеспечения надежного пуска ракеты была принята схема запуска с первой и второй промежуточными ступенями тяги для ДУ боковых блоков и с включением главной ступени тяги ДУ центрального блока после выхода всех боковых ДУ на режим первой промежуточной ступени тяги. ДУ боковых блоков переключались на режим второй промежуточной ступени тяги при выхода центральной ДУ на главную ступень тяги, а на режим главной ступени – в полете ракеты. Конструктивно-компоновочная схема ракеты Р-7 обеспечивала запуск всех двигателей (основных и рулевых) при старте (на земле) с помощью специальных пирозажигательных устройств, устанавливаемых в каждую из 32 камер сгорания. На активном участке траектории вначале работали двигатели всех блоков ракеты. При достижении ракетой определенной скорости выключались двигатели боковых блоков и происходило отделение боковых блоков от центрального, который продолжал активный полет. При достижении центральным блоком заданной скорости, близкой к требуемой, выключался его основной двигатель. Блок продолжал лететь с ускорением под действием силы тяги рулевых двигателей (суммарная тяга 100 кН). При достижении им скорости, необходимой для попадания в цель, выключались и рулевые двигатели, а через несколько секунд после этого с помощью пневмотолкателей отделялась головная часть, которая совершала полет по баллистической траектории4 на заданную дальность. ____________________ 4 Баллистическая траектория – траектория движения тела только под действием силы притяжения. Боевой ракетный комплекс с ракетой Р-7 состоял из стационарных наземных сооружений и включал в себя: техническую и стартовую позиции, специальную позицию проверок и подготовки головных частей, два пункта радиоуправления, места хранения топлива, а также вспомогательные сооружения. Подготовка ракеты Р-7 к пуску и пуск ее осуществлялись при помощи комплекта агрегатов наземного оборудования: подъемно-транспортного, комплекта приборов прицеливания, проверочно-пускового, стартового, заправочного, вспомогательного. Боевая позиция для ракеты Р-7 включала в себя наземную незащищенную пусковую установку, площадку с подъездными путями для железнодорожного транспортно-установочного лафета и подвижных средств заправки, а также специальные сооружения бункерного типа, в которых размещались пультовая, агрегатная и командный пункт. Пусковая установка ракеты Р-7 имела четыре качающиеся фермы, установленные на поворотном круге. После подъема в вертикальное положение ракета свободно повисала, опираясь на фермы через опорные конусы боковых блоков. О размерах стартового сооружения можно судить по его общей высоте -40 м и диаметру проема - 15 м. Пуск ракеты мог производиться в любое время суток при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С при скорости ветра у земли до 15 м/с, при градиентах скоростей ветра на высотах не более 15 м/с на километр. Создание первой в мире МБР Р-7 обеспечивало решение для СССР принципиально новых военно-политических задач, однако по своим боевым свойствам и тактико-техническим характеристикам ракета Р-7 не могла стать основой новой системы вооружения (всего было построено четыре сложных и громоздких стартовых сооружения для пусков ракеты – на Байконуре и в Плесецке). Невысокая точность попадания головной части хотя и позволяла в принципе поражать крупные площадные объекты с учетом большой мощности ядерного заряда, но не обеспечивала требуемую боевую эффективность комплекса. Комплекс имел низкую боевую готовность, обусловленную в первую очередь, используемыми компонентами топлива, принятыми конструктивносхемными решениями, сложностью и длительностью процессов подготовки ракеты к пуску. Достигнутый уровень технических характеристик ракеты Р-7 (схема и параметры двигательных установок, конструктивные решения, масса системы управления и т.д.) был безусловным шагом вперед в развитии мирового и советского ракетостроения, но с позиций сегодняшнего времени не обеспечивал приемлемых для боевого образца вооружения массово-габаритных характеристик ракеты и обобщенных показателей ее технического совершенства, в частности, относительной массы полезной нагрузки, которая составляла mПН = 2%. Отметим, что для современных жидкостных МБР, использующих менее эффективное по теплотворной способности топливо, чем керосин и жидкий кислород, этот показатель составляет 4%. В целом принятая концепция ракеты и комплекса не могла иметь перспективы в рамках разработки системы стратегического ракетного вооружения, но отдельные научно-технические решения, реализованные в ракете Р-7, были важным и необходимым шагом в создании такой системы. Сюда можно отнести применение вместо традиционных газоструйных рулей рулевых двигателей, что позволяло уменьшить потери удельного импульса и увеличить эффективный удельный ипульс тяги двигательных установок в целом. Полезным было также практическое сопоставление характеристик автономной инерциальной системы и системы радиоуправления и другое. Для улучшения боевых и эксплуатационных свойств был разработан модифицированный вариант комплекса с ракетой Р-7А, которая имела более совершенную систему радиоуправления с упрощенной наземной аппаратурой, решающей задачи управления только дальностью полета ракеты. Это позволило разместить наземный комплекс системы радиоуправления вблизи боевой стартовой позиции, для ракеты Р-7А разрабатывалась также новая головная часть, меньшая по массе, что позволило увеличить максимальную дальность пуска (поражение целей) до 9500 км. А само же уменьшение массы головной части было достигнуто за счет уменьшения массы теплозащиты, поскольку головная часть была выполнена не в форме сферы (Р-7), а в форме заостренного конуса (Р-7А). Ракета Р-7 вполне сознательно разрабатывалась для решения двух задач: как боевая МБР и как основа для создания целого семейства космических ракет носителей. Как уже отмечалось, первый успешный испытательный пуск ракеты Р-7 был осуществлен в мае 1957 г., а 4 октября 1957 г. с той же стартовой площадки №2 (впоследствии названной «гагаринской») космодрома Байконур состоялся успешный вывод на орбиту первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 (ПС – простейший спутник). Для того, чтобы боевой ракетоноситель превратить в космический, в первую очередь, необходимо было изменить программу разворота продольной оси ракеты на активном участке траектории -программу тангажа, – так чтобы к концу АУТ обеспечить максимум горизонтальной скорости при нулевой вертикальной скорости на заданной высоте. Запуск ПС-1 был приурочен к международному геофизическому году (1957 г.) и проектированием и изготовлением этого спутника занималась Академия наук. Президент США Д.Эйзенхауэр, в свою очередь, публично заявил о намерении «запустить на орбиту спутник, размером с апельсин». Но в 1957 г. стало очевидно, что Академия не успевает со своими приборами из-за маломощной собственной производственной базы и затяжек в графике работ по различным причинам. Возникло опасение, что американцы опередят нас и первыми запустят спутник. И тогда в авральном порядке, был сделан простейший, отполированный до зеркального блеска, спутник ПС-1, все научное оборудование которого состояло из термометра и «радиопищалки», частота сигнала которой зависела от измеренной температуры. Ценные данные давал не столько сам спутник, сколько наблюдения за его траекторией. Запуск состоялся 4-го октября 1957 г. Советские центральные газеты сообщили об этом мелким шрифтом, а мировая пресса вынесла сообщение о запуске аршинными буквами как сенсацию на первые страницы. Тут-то высшие политические руководители СССР осознали значение случившегося и советские газеты 6-го октября повторно опубликовали это сообщение, но уже соответствующим шрифтом и с подобающим идеологическим оформлением. На волне успеха политическое руководство СССР попросило (! хотя и директивным образом) срочно сделать еще что-нибудь. Так родился проект спутника ПС-2 с собакой на борту. Результат оказался посредственным, в спешке медикам было трудно организовать уникальный эксперимент. И, кроме того, подняли шум общества защитников животных, поскольку возвращения собаки на Землю не предусматривалось... Что касается запуска первого спутника в США, то там сложилась своеобразная ситуация. В США действовали два центра, принадлежавших разным ведомствам – армейский и морской. Они не только конкурировали в борьбе за финансирование, но и отличались по составу: армейский возглавлял фон Браун, причем первоначально с ним работало около 100 немецких специалистов, а затем их число возросло до 700, а центр на флоте был чисто американским. И когда возник вопрос о необходимости разработки первого американского спутника Земли, получившего название «Авангард», предпочтение, естественно, было отдано флоту. Но после 4 октября 1957 г. началась паника, нервотрепка и т.д. и т.п. «Авангард» преследуют неудачи - и 2ой и 3-ий старт закончились взрывом. А после запуска ПС-2 с собакой в американской прессе началась настоящая истерика. И тогда решили «дать ход» немецкой группе фон Брауна. За полтора месяца, говоря на техническом языке, он «слепил» «Эксплорер» и 1-го февраля 1958 г. состоялся удачный пуск. Не будет большим прегрешением против истины, если сказать, что Вернера фон Брауна по сути сделал своими успехами Королев, иначе бы моряки в конце концов «съели» фон Брауна, но объективности ради следует признать, что С.П. Королев стал Королевым тоже благодаря фон Брауну и его V-2 (А-4). Создание ракеты Р-7 и комплекса на ее основе было выдающимся достижением советской науки, техники и экономики. Оно имело крайне важное, не только военное, но и политическое значение. Однако как образец вооружения комплекс с ракетой Р-7 (и Р-7А) не заслуживал особо высоких оценок. Высокая стоимость комплекса, большие габариты и масса ракеты, использование двух сжиженных газов, сложность наземного оборудования и процессов подготовки ракеты к пуску, наличие системы радиоуправления и другие особенности комплекса исключали возможность его массового внедрения в войска. К этому следует добавить, что комплекс имел крайне низкие значения таких важных для образцов вооружения характеристик, как боеготовность и живучесть. В то же время нельзя не отметить, что в истории изучения и освоения космического пространства на основе использования беспилотных и пилотируемых аппаратов ракета Р-7, а также разработанные в интересах ее создания и на ее основе элементы и образцы ракетной техники сыграли выдающуюся роль, продолжая и сегодня решать важные и ответственные задачи. С помощью космических ракет-носителей, разработанных на базе ракеты Р-7 («Восток», «Союз» и др.), в СССР были осуществлены запуски первого в мире искусственного спутника Земли, первого пилотируемого космического аппарата, аппаратов для изучения Луны. Венеры и т.д. О возможностях ракеты Р-7 как основы для носителей космических аппаратов говорит, например, то, что пилотируемый космический аппарат «Союз» имеет массу в 6.5 т. Ракеты Р-7 и Р-7А стали отличной основой для создания лучших для своего времени ракет-носителей космических аппаратов, Но они были весьма неудачными МБР. Для С.П. Королева главной целью жизни было исследование и завоевание космоса, и в ракете Р-7 он видел, прежде всего, средство для достижения этой цели. К ракетам-носителям космических аппаратов и к МБР, как образцам оружия, предъявляется слишком различные требования, чтобы разработкой одной ракеты и комплекса можно было их в одинаковой степени выполнить. В последующем создание МБР шло отдельно от создания космических ракет. Разработка и принятие на вооружение в 50-е годы целого ряда комплексов с ракетами больших – вплоть до межконтинентальной дальностей создали предпосылки для образования нового вида Вооруженных Сил СССР – ракетных войск стратегического назначения. Решение об этом было принято 17 декабря 1959 г. |

|