|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

имени ПЕТРА ВЕЛИКОГО М.И. ПАВЛУШЕНКО

Балашиха 2023 © Павлушенко М., 2023. Наш адрес: ruzhany@narod.ru |

|

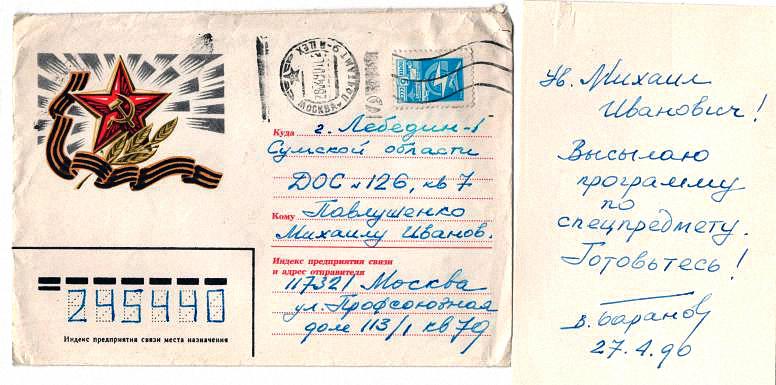

* * *Полковник Павлушенко М.И., Владимир Лукич Баранов. Очень личные воспоминания Уверен, что в жизни каждого из нас был Человек с большой буквы, который сыграл в нашей судьбе решительно положительную роль, круто повернув ее в лучшую сторону. Таким Человеком в моей судьбе был начальник кафедры оперативного искусства Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (ныне ВА РВСН имени Петра Великого) генерал-майор Баранов Владимир Лукич. Каждый раз, когда вспоминаю Владимира Лукича, я испытываю особое и глубокое чувство благодарности к этому необыкновенному Человеку, с которым мне посчастливилось общаться много лет. В кратком очерке невозможно раскрыть все многообразие его человеческих качеств и результатов деятельности через личные воспоминания. Я остановлюсь лишь на описании некоторых частных наших встреч. То и дело можно прочитать или услышать: «Их первая встреча решила все и круто повлияла на жизнь». У меня знакомство с Владимиром Лукичом Барановым произошло по переписке. Потом была серия телефонных разговоров. А первая встреча состоялась уже после моего приезда в академию для сдачи вступительных экзаменов в очную адъюнктуру. Начиналось все так. Прибыв в 1985 году в 665-й ракетный полк (г. Лебедин, Сумская обл.) после окончания Серпуховского ВВКИУ РВ имени Ленинского комсомола, я уже был увлечен идеями применения аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН. Интересно, что и в наши дни на встречах ветеранов 43-й гвардейской ракетной дивизии кто-то из однополчан нет-нет, да и вспомнит мою попытку подъема антенны радиостанции для увеличения дальности связи с постами боевого охранения на полевой позиции с помощью шаров-зондов, переданных в полк для указанного «эксперимента» из отдельной вертолетной эскадрильи и собственноручно изготовленного монгольфьера, а также руководство кружком авиамоделизма при Лебединской станции юных техников. В 1988 году руководством РВСН была предпринята прекрасная попытка создать Союз молодых ученых и специалистов на базе 4 ЦНИИ МО РФ (Болшево, Московская обл.). На сборе было высказано много интересных предложений для повышения качества научных исследований и новаторских (как сегодня говорят, – инновационных) идей для повышения эффективности применения РВСН в мирное и военное время, но ни слова не было сказано о возможностях использования для этих целей аэростатических летательных аппаратов. В кулуарах этого совещания я подошел к одному из его организаторов начальнику Центра оперативно-тактических исследований Ракетных войск генерал-майору Носову Владимиру Тимофеевичу и в сердцах спросил: «Товарищ генерал, неужели никто в Ракетных войсках не занимается научными исследованиями в области воздухоплавания?» На мое удивление, Владимир Тимофеевич живо отреагировал: «Как нет?! Начальник кафедры оперативного искусства академии генерал-майор Баранов В.Л. занимается этими вопросами». И хотя генерала Носова уже звали обедать, он сел за стол и записал для меня почтовый адрес Баранова В.Л. Конечно, генералы Носов В.Т. и Баранов В.Л. были для меня, в то время начальника отделения СПУ ракетного дивизиона, образно говоря, небожителями. Я постеснялся писать Владимиру Лукичу. Да и служба затянула: тактико-специальные занятия, полевые выходы, рекогносцировки, боевое дежурство, регламентированное техническое обслуживание, а тут еще и перспективное повышение по службе… Вскоре в «Информационном сборнике Ракетных войск»133 (жаль, что сейчас не издается этот журнал, он так необходим ракетчикам) была опубликована статья генералов Котловцова Н.И., Баранова В.Л. и полковника Харитонова В.Н. о перспективах применения дирижаблей в интересах РВСН. Я тогда уже не выдержал и написал письмо: «Здравия желаю, товарищ генерал-майор. К Вам обращается старший лейтенант…», которое отослал обычной почтой. Через две недели, к своему удивлению, я получил ответ: «Здравствуйте, Михаил Иванович. Предлагаю вам поступать в 1990 г. в адъюнктуру кафедры оперативного искусства, которую я возглавляю. Окажу посыльную поддержку…». В письме также были указаны номера телефонов, по которым я мог звонить лично Владимиру Лукичу. Можно сказать, что практически каждую неделю я звонил В.Л. Баранову. В телефонных разговорах мы не только обсуждали пути разрешения возникавших затруднений по моему поступлению в адъюнктуру, но и просто общались. Так, он мне сказал, что с моей должности нельзя поступить в адъюнктуру кафедры оперативного искусства и мне надо подавать документы на поступление в адъюнктуру кафедры эффективности ракетно-ядерных ударов. Затем Владимир Лукич прислал мне и вопросы для сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру кафедры № 02.

Уже потом я узнал, что дело было так. Владимир Лукич пошел на прием к начальнику академии генерал-полковнику Котловцову Н.Н. с просьбой принять меня в виде исключения в адъюнктуру на кафедру оперативного искусства. Николай Никифорович выслушал, потом говорит: «Идите, генерал, и подумайте, – нужен ли вам этот старший лейтенант?» Когда Владимир Лукич через 15 минут снова зашел со своей просьбой к начальнику академии, генерал-полковник Котловцев ответил: «Я не против его поступления в адъюнктуру академии, но на кафедру оперативного искусства нельзя. К вам поступают с должности подполковника, а он на капитанской должности. Идите по другим кафедрам и ищите ему место». Обошел Владимир Лукич с десяток кафедр по лестницам и этажам академии, но у тех начальников кафедр уже были свои претенденты для поступления в адъюнктуру. «Остановился я, – рассказывал мне потом Владимир Лукич, – на этаже поздороваться с начальником кафедры № 02 полковником Торбиным В.У. Рассказал ему вашу историю. «Так пусть на мою кафедру поступает», – оживился Валерий Ульянович. Тут же мы вместе пошли к начальнику академии. После нашего совместного доклада Николай Никифорович и утвердил вашу кандидатуру»134. Патриарх военной педагогики в нашей академии полковник в отставке Мудрагеля Анатолий Семенович описал этот случай в сборнике «Николай Котловцев – гражданин, воин, патриот»135: «…Эпизоды, свидетельствующие о глубоком интересе начальника академии к судьбам подчиненных ему людей, были далеко не единичными. Однажды в беседе начальника академии с [начальником] одной из кафедр была упомянута фамилия «некоего» старшего лейтенанта из войск, якобы одержимого творческими идеями. Можно бы задаться вопросом: что значит для обремененного заботами о целом ВВУЗе со всеми его проблемами начальника академии «некий старлей» даже в академии не учившийся? Оказалось, что значит он многое. И генерал-полковник Котловцев принимает все меры к тому, чтобы этот самородок оказался в адъюнктуре в виде исключения, поскольку, не будучи выпускником академии, у него было весьма мало шансов на поступление. Николаю Никифоровичу не пришлось сожалеть о времени, затраченное на хлопоты о старшем лейтенанте. Этот человек оказался одаренным многими способностями, талантливым педагогом, увлеченным историком и незаурядным литератором. Он прочно вписался в творческий потенциал академии, ставшей и для него альма-матер. Сегодня этот Михаил Иванович [Павлушенко] – кандидат военных наук, доцент полковник запаса успешно трудится в академии. Он лауреат премии имени Суворова I ст. Академии военных наук, Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Лучший преподаватель военного ВУЗа, дипломант Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» и т.д.». Далее ситуация развивалась так. На момент моего поступления в адъюнктуру кафедры № 02 начальник академии генерал-полковник Котловцев Н.Н. ушел на повышение – председателем ЦК ДОСААФ СССР. Начальником академии был назначен генерал-полковник Плотников Юрий Иванович. Это был командующий Омским ракетным объединением, с которым Владимир Лукич проходил службу в должности начальника штаба – первого заместителя командующего и члена Военного совета 33-й гвардейской Ракетной армии. Юрий Иванович уже знал об увлечении своего бывшего начальника штаба воздухоплаванием. Поэтому у нового начальника академии не возникло вопросов с моим поступлением в адъюнктуру. Мало того, конспект третьей главы моей диссертации по организации взаимодействия между частями и соединениями РВСН и отдельной воздухоплавательной эскадрильей ВВС набросал именно Ю.И. Плотников. На мою защиту он привел всех своих заместителей. На банкете после защиты диссертации во главе стола справа от меня сидел начальник академии Ю.И. Плотников, рядом – руководитель диссертационных исследований В.Л. Баранов, а слева от меня – еще один мой руководитель диссертационных исследований Г.Н. Охотников. Первая наша встреча с моим Учителем – В.Л. Барановым оставила неизгладимое впечатление. По прибытию в академию и решив служебные формальности, я не без страха зашел в кабинет начальника кафедры оперативного искусства, представился в полном соответствии со Строевым уставом ВС СССР. Многие еще помнят кабинет начальника кафедры оперативного искусства на четвертом этаже в здании, где размещался Командный факультет академии. Там меня уже ждали. Не дослушав мой доклад, стройный и подтянутый Владимир Лукич встал из-за стола, подошел ко мне и со словами: «Ну, здравствуй, сынок», обнял меня. Можете представить замешательство офицера, который, в буквальном смысле слова, только вчера перед днем посадки в поезд на Москву сменился с боевого дежурства и для которого общение в ракетном полку СПУ с майором уже было событие! Кроме того, в полку я был на счету достаточно строгого офицера в части выполнения должностных обязанностей и положений общевоинских уставов, а здесь такое непринужденное общение с генералом! Словом, обаятельность генерала Баранова В.Л. меня просто заворожила. А ведь это была наша первая очная встреча. В ходе разговора я понял, что генерал Баранов – бесконечно преданный военному делу, порядочный и положительно неординарный человек, патриот Отечества. После ознакомительного благоприятного разговора генерал-майор Баранов В.Л. вызвал своего заместителя полковника Борисенко В.Е., кабинет которого размещался в смежной комнате (это уже после Владимира Лукича последующие начальники кафедры оборудовали там для себя уголок отдыха) и по телефону вызвал из соседнего кабинета другого своего заместителя по научной работе полковника Харитонова В.Н. Как я понял из их разговора, они уже знали обо мне. Мне были даны дельные советы по сдаче вступительных экзаменов в очную адъюнктуру. Советы эти были очень кстати, так как я поступал в адъюнктуру тогда еще без академического образования и опыта научной работы. Кроме того, были даны советы по устройству в общежитии и наказы по линии личного поведения. Как выше уже было сказано, Владимир Лукич предложил мне поступать в адъюнктуру кафедры эффективности боевых действий РВСН (кафедра № 02). Замечательное командование этой кафедры Валерий Ульянович Торбин и Владимир Дмитриевич Ролдугин, которые в последующие годы сыграли для меня огромную роль как при выживании в «лихие» 1990-е годы, так и при проведении диссертационных исследований, встретили меня радушно. После зачисления сдавших экзамены трех адъюнктов В.Д. Ролдугин для представления будущим нашим научным руководителям пригласил в свой кабинет маститых ученых в области исследования операций В.И. Кузнецова и Г.Н. Охотникова. Знакомясь с моим рефератом по теме обеспечения боевых действий с помощью воздухоплавательных аппаратов, Герман Николаевич как-то с интересом посмотрел на меня. Интуитивно я понял, что это и будет мой научный руководитель. Потом я уже узнал, что 43-я гвардейская ракетная дивизия, в которой я служил, была сформирована на базе 4-й пушеной артиллерийской дивизии, в которой Г.Н. Охотников в 1950-е годы служил лейтенантом. Выполняя учебно-боевые задачи, ему приходилось подниматься на аэростате артиллерийского наблюдения для корректировки стрельбы. Различные варианты темы своей будущей диссертации я обсудил именно с Торбиным В.У., Ролдугиным В.Д. и Охотниковым Г.Н. Как сейчас помню, начальник кафедры Валерий Ульянович прочитал предложенные варианты тем диссертации, встал из-за стола, в размышлениях прошелся по кабинету, держа руки в карманах, что для меня, прибывшего из полка, было весьма непривычно, вернулся за стол и добавил слова: «боевых и обеспечивающих средств». Затем я со второго этажа командного факультета побежал, перепрыгивая через ступеньки, на четвертый этаж к Владимиру Лукичу. Отложив свои дела, начальник кафедры прочитал предлагаемые темы диссертации и обобщенный вариант своим красивым каллиграфическим почерком записал на отдельном листе. Передавая мне лист с темой, В.Л. Баранов сказал: «В добрый путь, сынок. Рука у меня легкая!» Это было в августе 1990 года, а этот лист у меня сохранился до сих пор. На нем рукой Владимира Лукича написано: «Разработка методик оценивания эффективности применения боевых и обеспечивающих средств аэростатического базирования в интересах РВСН». Так получилось, что по этой теме мной был написан военно-теоретический труд, а сама диссертация с темой «Разработка системы аэростатного прикрытия для защиты ЭБП рд от воздействия средств воздушного нападения противника» была защищена в силу разных причин с опозданием, когда я уже работал научным сотрудником Военно-научной группы № 1 под руководством своих прекрасных начальников и талантливых ученых оперативно-стратегического звена полковника Самойленко Владимира Михайловича и подполковника Микрюкова Василия Юрьевича. Отмечу, что двери кабинета В.Л. Баранова, когда он был начальником кафедры и старшим научным сотрудником уже после увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, были для меня всегда распахнуты, а Владимир Лукич – открыт для общения. У нас с ним было много разговоров на разные темы. И что важно: во время каждой встречи он живо интересовался не только моими научными результатами, но и житейскими проблемами. Бывали и комичные ситуации. Так, прихожу на работу грустный. Дед встречает меня и спрашивает: «Что случилось?» «Да вчера на дне рождения у товарища задержался, так жена ругает». Он очень остро и добродушно реагирует: «Правильно делает, что ругает. Ты думаешь, что у меня по-другому? Если бы наши боевые подруги нас не ругали, то мы давно уже спились бы и сидели бы на ветке дерева в одних трусах». Я как-то спросил Владимира Лукича, – как он заинтересовался воздухоплаванием? Вот его дословный ответ: «В увольнении, будучи курсантом авиационного училища, я увидел на окраине Риги длинные и высокие сараи. Спросил у местного жителя: «Что это такое?» «Это эллинги, в них в годы Первой мировой войны размещались немецкие «цеппелины» – дирижабли-бомбардировщики». Я стал искать литературу и больше читать о дирижаблях. Стал глубже интересоваться этими необычными летательными аппаратами и… увлекся ими. С тех пор я и полюбил воздухоплавание. И чем выше я двигался по служебной лестнице, тем больше укреплялся в своем убеждении о необходимости и полезности дирижаблей в Вооруженных Силах и в Ракетных войсках особенно». В ходе диссертационных исследований я всегда советовался с В.Л. Барановым. Сохранился мой еженедельник за 1990 г., где систематически встречаются записи мероприятий плана на тот или иной день. Вот записи, связанные с Владимиром Лукичом: «Встретиться с Генералом для обсуждения изобретения», «Разговаривал с Генералом по всем делам», «Доклад Генералу о работе» … Запись от 06 сентября: «Встретился с Генералом. Доложил результаты командировки в ДКБА, обсудил содержание статьи в сборник кафедры № 02. Генерал сказал: «Все идеи надо застолбить. А потом уже надо помогать остальным. Эта тема меня очень интересует. Для повышения боевых возможностей и живучести группировок Ракетных войск необходим поиск новых путей и технических решений, которые обеспечивали бы высокую маневренность не только в мирное время, но и в самых сложных условиях боевой обстановки. В качестве таковых с успехом могут быть использованы аэростатические летательные аппараты». Вообще, мужик он очень классный». 20 ноября того же года: «Самое главное за день: обговорил тему диссертации с Генералом, актуальность, научную задачу, практический выход». Запись от 26 ноября: «Отдал Генералу статью о живучести на просмотр». 19 декабря: «Состоялся очень хороший разговор с Генералом. Направление мыслей у нас одно и то же. Большой энтузиаст воздухоплавания и жизнелюб. Относится ко мне как к сыну». Действительно, когда спустя лет десять после первой нашей встречи с Владимиром Лукичом умер мой отец Иван Сафронович (08 марта 2000 г.), то, высказывая слова соболезнования, он сказал: «Теперь я для тебя отец». Кстати, уже, когда Владимир Лукич был на пенсии, я спросил его: почему он, ни разу не видя и совершенно не зная меня, решил без никаких предварительных условий круто поменять мою судьбу, организовав поступление в адъюнктуру Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского? «Я в тебе почувствовал своего единомышленника», – ответил Владимир Лукич. Так, в своем письме от 19 декабря 1989 г. Владимир Лукич написал мне: «…Самое главное – приятно встретить (пусть пока письменно) увлеченного человека, бескорыстно преданного идее воздухоплавания. К большому сожалению, эти идеи разрабатываются у нас только энтузиастами, хотя будущее России (имею в виду все государство) немыслимо без дирижаблей. Страна, более половины территории которой может эффективно развиваться и функционировать только применяя аэростатические летательные аппараты, рано или поздно, но придет к пониманию этой истины. Лично я занимаюсь этой проблемой…» Насколько это были искренние слова, показывает объяснение одного из моих педагогических наставников доцента кафедры оперативного искусства Вышинского Д.В., с которым я соседствовал в одном кабинете. «Это он с тобой такой добрый, а знаешь, как он кафедру держал в кулаке», – сказал Донатий Владимирович. Людмила Нефедова, работавшая в Военно-научной группе № 1, рассказывала мне: «Я помню, когда Владимир Лукич стал начальником кафедры, то совершал по помещениям кафедры ознакомительной обход. Зашел и в наш кабинет. Такой высокий, стройный и строгий, но харизматичный, – настоящий генерал! Кабинеты кафедры находились на четвертом этаже, а мы сидели на пятом, в отгороженных от коридора, ведущего в спортзал, высоченных помещениях с огромными комнатами. У нас было много цветочных горшков и, по-моему, один горшочек был даже с выросшими маленькими помидорчиками. Он строго огляделся и сказал: «Вы бы еще огород здесь развели». Но потом, со временем, в процессе совместной работы мы поняли, что Владимир Лукич – прекрасный отзывчивый человек, с хорошим чувством юмора. Как он умел рассказывать и шутить! А после его увольнения из армии, когда он работал в военно-научной группе №1, мы узнали, еще и то, что это очень компанейский человек. Владимир Лукич играл на гармони, песни пел, даже танцевал. Один раз, помню, и со мной он вальс танцевал на кафедральном празднике. А какие комплименты говорил! Таких генералов я больше не видела».

Владимир Лукич действительно был душой кампании. Очень бережно и внимательно относился к дамам, умел сказать им деликатный комплимент в нужное время и отблагодарить за помощь в работе. Техник военно-научной группы № 1 Лидия Константинова рассказывала мне: «Я напечатала на компьютере статью Владимиру Лукичу, так он мне за это подарил реальный в то время дефицит – французские духи. И что меня в нем восхищало: всегда идеально одет, наглажен, опрятен и чисто выбрит. Некоторым нашим офицерам не мешало бы поучиться у него». Младший научный сотрудник военно-научной группы № 1 Ирина Атаева вспоминает: «В октябре 2007 г. мы фотографировались всем составом военно-научной группы № 1 по поводу ее 35-летия. Баранова В.Л. начальник ВНГ-1 полковник Соколов А.В. попросил прийти на фотографирование в военной форме. Несмотря на то, что ему было уже за 70 лет, он был строен, элегантен и подтянут. Я подошла к нему и говорю: «Владимир Лукич, какой вы красивый». «Это не я красивый, это моя форма красивая», – отвечает он. Было видно, что он гордится своим воинским званием.

Владимир Лукич дружил со многими видными генералами-ракетчиками – первопроходцами РВСН. Среди них С.М. Бармас, В.В. Бутылкин, В.Г. Гладун, В.В. Коробушин, Н.Н. Котловцев, Ю.И. Плотников, Ю.В. Терентьев и др. Эти люди внесли громадный, я даже сказал бы, неоценимый вклад в строительство и становление Ракетных войск, в их теорию и практику боевого применения. Благодаря Лукичу, так они его уважительно называли, и я имел счастье общаться с ними. Владимир Лукич, еще когда я был адъюнктом, представил меня Виктору Васильевичу Бутылкину. Этот изумительный, скромный, интеллигентный и душевный Человек, крупнейший ученый в области боевого применения РВСН всегда при встречах интересовался моими научными исследованиями и жизненными успехами, подарил мне первый и единственный том новой Советской военной энциклопедии с автографом на странице, где находится статья с его биографией. Семен Михайлович Бармас всегда говорил Владимиру Лукичу, бывшему уже на пенсии, про Деда и меня: «Все в академии завидуют вашей дружбе. Решайте все вопросы вместе, ходите вместе». Варфоломей Владимирович Коробушин поручал нам задания по линии Академии военных наук и Межгосударственного авиационного комитета, а Юрий Васильевич Терентьев приучил читать газеты и журналы, издаваемые Министерством обороны России. Многие авторы воспоминаний о Баранове В.Л. пишут на этих страницах о его твердой позиции по сохранению военных кадров в непростое начало «лихих 1990-х годов». Действительно, сложная политическая обстановка того времени запомнилась нашим гражданам общественными потрясениями, разгулом криминалитета, нищетой обычного населения, огромнейшими очередями в магазинах. В результате противостояния тогдашнего президента России Б.Н. Ельцина и различных политических групп под руководством Р.И. Хасбулатова и А.В. Руцкого осенью 1993 г. началось страшное событие – штурм Белого дома, где заседал Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации. Я поделился с В.Л. Барановым мыслями о несправедливости и своем желании пойти к Белому дому для его защиты. «Не ходи! – сказал мне Владимир Лукич. – Пропадет все: и семья, и военная карьера, и будущая пенсия». Интересно, что тогда среди защитников Белого дома был человек с активной жизненной позицией, известный ученый, чемпион России по каратэ, кандидат технических наук, доктор педагогических наук, мой непосредственный начальник в Военно-научной группе № 1 подполковник Микрюков В.Ю. Когда после завершения тех кровавых событий на Василия Юрьевича началось определенное давление сверху, то Владимир Лукич его поддерживал и на заседаниях кафедры защищал. Теперь, находясь на склоне лет своей жизни, я уже понимаю, что в том политическом противостоянии было мало заботы о простых людях, а был обыкновенный передел веток власти. Как прав и каким мудрым был Владимир Лукич! Владимир Лукич очень тепло относился к Республике Абхазии, радовался успехам ее государственного строительства в условиях блокады. Так получилось, что после абхазо-грузин-ской войны (1992-1993) мой товарищ стал заместителем министра обороны Республики Абхазия. С разрешения вышестоящего командования я бывал в качестве гостя в министерстве обороны Абхазии. Как-то даже я был приглашен на совещание, где шла речь о формировании военного училища в Сухуме. Я рассказал министру обороны Республики Абхазия В.Т. Миканбе о боевом пути и педагогическом опыте генерал-майора в отставке Баранова В.Л. Владимир Лукич уже давно был на пенсии. Владимир Тачевич живо откликнулся: «Передай генералу Баранову, что я приглашаю его в том же воинском звании преподавателем в наше военное училище». А заместитель министра обороны Г.С. Купалба добавил: «Пусть приезжает с семьей на отдых, разместим их на берегу моря». Когда я передал Владимиру Лукичу эти слова, он обрадовался, но грустно заметил: «Я воспринимаю Абх азию как революционную Испанию, люблю эту Республику, но поехать не смогу: врачи запретили жене находиться на солнце». Но В.Л. Баранов в силу своих возможностей помогал Абхазии. Так, в кабинетах преподавательского и научного состава пылилось много уставных изданий Советских Вооруженных Сил, которые были уже отменены в Российской Армии, но действовали в Абхазской армии. Эти общевоинские уставы ВС СССР и различные книги по теории военного искусства он собирал для Абхазии. Потом я и мои товарищи передавали данные книги абхазским военным. Надо было видеть их благодарные глаза: Республика Абхазия тогда была в жесткой блокаде и нуждалась в любой помощи! Многие неравнодушные люди, кто дал в эту книгу свои воспоминания, писали, что Владимир Лукич практически свободно говорил, читал и писал по-английски. Да, он постоянно совершенствовал свои знания по английскому языку. В его «дипломате» всегда находился русско-английский словарь. На самом деле, он знал не только английский, но французский, испанский и польский языки. Это даже записано в его послужном списке. Польский язык Владимир Лукич выучил потому, что был командиром приграничной с Польской Народной республикой Луцкой ракетной дивизии (например, позиции 103-го рп (штаб г. Чевоноград) находились всего в 5 км от польской границы). В рамках Организации Варшавского договора ему по долгу службы приходилось встречаться с польскими военачальниками для организации взаимодействия, а с командирами соседних воинских частей Войска Польского, – с целью укрепления боевого содружества. Владимир Лукич рассказывал: «Конечно, помимо служебных задач, у нас было и просто личное общение и за столом, и в бане, где мы могли расслабиться. Я знал английский язык, они неплохо говорили по-русски. Поляки рассказывали, что они не любят глубоко почитаемого у нас великого русского полководца А.В. Суворова за то, что он участвовал в подавлении польского восстания и выдающегося полководца Великой Отечественной войны К.К. Рокоссовского, считая его сталинским наместником. Некоторые из них, думая, что я не знаю польский язык, нелицеприятно высказывались и о Советском Союзе. К таким польским офицерам я негласно приставлял своих офицеров, чтобы поляки не натворили чего». Причину увлечения Владимира Лукича испанским и французским языками я не знаю. Может, это связано с тем, что кто-то из его учителей принимал участие в Гражданской войне в Испании? Но это было сказано вскользь и при совершенно других обстоятельствах. Могу сказать точно, что книги по воздухоплаванию на этих языках, которые я выписывал по межбиблиотечному абоненту из государственной библиотеки имени Ленина, он быстро переводил на русский язык. Иногда знания иностранного языка не приносили Владимиру Лукичу радости. В 1990-е годы еще не было компьютерных переводчиков, все переводилось кропотлив о вручную и со словарем. Так, одна воздухоплавательная фирма заказала ему переводы, а денег не заплатила. Часто его просили из вышестоящих звеньев военного управления перевести на русский язык статьи из англоязычных газет. Переводы оформлялись как оперативное задание и отсылались заказчику по закрытой почте. А через несколько дней этот перевод практически слово в слово появлялся в открытых федеральных средствах массовой информации под другой фамилией. Он мне не раз показывал рукопись своего перевода и абзацы текста тех статей, что они полностью совпадают. Очень сокрушался: «Тема актуальная, я сам ей интересуюсь, для меня текст засекретили, а сами под своим именем напечатали в открытом издании». Название одной статьи из американской газеты и ее перевод, который выполнил В.Л. Баранов, опубликованный впоследствии под другим именем, мне запомнился: Ржавый ядерный щит России. Но и в такой ситуации Владимир Лукич шутил, рассказывая другой случай: «Приехала иностранная военная делегация, меня пригласили переводить. Потом был банкет: они выпивают, а мне нельзя. Перевожу их байки». При встречах с Владимиром Лукичом всегда бросалась в глаза его стройность, отглаженная форма или гражданский костюм. На торжественных заседаниях и на юбилейных мероприятиях он умел так красиво и логично выступить, что, как говорят, брало за душу. Один раз я ему так и сказал: «Учитель, как еще много всему мне надо у Вас учиться». Сам слышал, как некоторые ветераны Великой Отечественной войны, что по характеру и внешнему виду он похож с выдающимся советским полководцем Маршалом Советского Союза Рокоссовским К.К. Генерал Баранов с большим уважением относился к памяти маршала двух государств – Советского Союза и Польши. «Для Рокоссовского, – говорил он, – главным в жизни была военная служба и любовь к двум своим Отечествам – Советскому Союзу и Польше». Действительно, Константин Константинович достоин памяти и примера. Так, будучи на посту министра обороны Польши, заместителя председателя Совета министров Польши, члена Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии и главнокомандующего Польской армией, он фактически определял всю русскую политику в Польской Народной Республике136. В 1949 – 1956 гг. Рокоссовский К.К. проделал большую работу по реорганизации Войска Польского, подъему его обороноспособности и боеготовности в свете современных в то время требований. Это были очень трудные годы в его жизни. Польские националисты дважды в него стреляли. В 1956 г., на фоне внутренних политических разногласий польское правительство отправило министра обороны Рокоссовского К.К. в почетную отставку с большой пенсией и множеством привилегий. Он от них отказался, взял с собой только личные вещи, а ценные подарки раздал подчиненным. Деньги, заработанные в министерстве обороны Польши, которые он не успел потратить, вернул министерству, чтобы их потратили на нужды армии. В его архиве была даже найдена расписка за эти возвращенные деньги. Незадолго до смерти, вспоминая о том периоде, Рокоссовский сказал: «Я самый несчастный Маршал Советского Союза. В России меня считали поляком, а в Польше русским». Где-то я, русский полковник украинской национальности, его понимаю. Когда я не смог в силу разных причин своевременно сдать диссертацию в диссовет, то Владимир Лукич свой нелицеприятный для меня комментарий («В тебя люди поверили, а ты их подвел») по отношению ко мне подкрепил словами, сославшись на Рокоссовского К.К.: «Бывает, что робкий поэт пишет мужественные стихи, а неопрятный инженер изобретает совершеннейший механизм… Внешний вид человека нередко противоречит содержанию его творчества. Однако есть область творчества, существует профессия, где подобная двойственность исключена. Это наша профессия, военная. У нас господствует железный закон: делай, как я. В нем нет мелочей. Все начинается с начищенных пуговиц… Делай, как я, говорит командир. Умей стрелять, как я. Умей думать в бою, как я. Умей побеждать, как я. И, наконец, если пришел твой последний час, умей встретить его, как я…» Я потом нашел эти слова в воспоминаниях Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского137. В 1962 г. К.К. Рокоссовский отказал Н.С. Хрущеву написать «почерней и погуще» статью против И.В. Сталина. За это Константина Константиновича, даже не поставив его об этом в известность, сняли с должности заместителя Министра обороны СССР. Рокоссовский К.К. утром приехал на службу, а в его кабинете был уже другой заместитель министра обороны138. В последние годы своей жизни Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. больше всего гордился тем, что он был среди тех, кто в декабре 1966 года нес на своих плечах гроб с останками Неизвестного солдата до могилы в Александровском саду. Так он отдал последний долг своим бойцам, вместе с которыми отстоял Москву в 1941 году. Я помню, что на 40-летии кафедры оперативного искусства со мной и Владимиром Лукичом за одним столом находились первый председатель предметно-методической комиссии «Основы оперативного искусства» (тогда эта ПМК так называлась) Наугольнов Л.А. и другие ветераны. Зашел разговор ветеранов о К.К. Рокоссовском и Луидж Александрович рассказал такой случай: «Отдыхал я в военном санатории как раз в то время, когда там и Рокоссовский находился. И вот в библиотеке санатория организовали выставку книг о Великой Отечественной войне. Тогда как раз стали издавать мемуары военачальников. К стенду подошел и Рокоссовский, внимательно осмотрел его, а одну из книг взял и попросил библиотекаря дать ему ее на ночь для ознакомления. Она на него зашикала: «Не положено». Он поставил книгу на место и молча ушел. Я подхожу к библиотекарю и говорю: «Вы знаете кто это такой?! Это Рокоссовский». Она схватила ту самую книгу, догнала Маршала и подает ее ему, а он не взял: «Во время войны мне фронты доверяли, а вы книгу не доверили». Выше я писал, что наши с Владимиром Лукичом научные результаты по перспективам применения аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН, проводимые в рамках исследовательских командно-штабных военных игр, первый заместитель Главнокомандующего РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. отмечал, что они важны для Ракетных войск.

После кадровых перестановок в центральном аппарате РВСН в 2001 г. руководителем оперативной группы от Командования РВСН для оценки научных результатов ИКШВИ был назначен начальник Главного штаба РВСН – первый заместитель Главнокомандующего РВСН генерал-полковник Перминов А.Н. Окрыленный положительными результатами государственных испытаний и принятия на снабжение ВС РФ аэростатной системы защиты, разработанной с участием временной научной группы академии, руководимой Барановым В.Л.139, я докладывал Перминову А.Н. научный результат «Способы повышения живучести объектов и войск РВСН в условиях воздействия средств воздушного нападения противника за счет применения аэростатной системы защиты». При подведении итогов ИКШВИ начальник Главного штаба РВСН – первый заместитель Главнокомандующего РВСН сказал: «Разработка вопросов боевого применения воздухоплавания в РВСН является частным интересом отдельных лиц… Этот подполковник140 не тем занимается, что нужно войскам.». Надо ли говорить, что для некоторых моих прямых начальников эти слова прозвучали, как «Фас». Было действительно обидно и больно. Честно говоря, я был на грани отчаяния. Владимир Лукич слова Перминова А.Н. также принял и на свой счет. В буквальном смысле, он взял меня за руку и повел по всем начальникам, которые тогда заняли негативную позицию, попросил их объясниться. Все сказали, что это была сиюминутная субъективная оценка, взяли свои слова обратно. Один из начальников сказал: «Так я, Владимир Лукич, думал, что это только про Павлушенко, а не про вас». Чего там говорить, недруги были. Один начальник был против моего назначения преподавателем кафедры, мотивируя, что я, мол, заикаюсь (что не есть правда). И когда он пришел на заседание кафедры оперативного искусства для решения какого-то вопроса, то Владимир Лукич встал, поздравил этого начальника с получением очередного высокого воинского звания, и спросил: «На каком основании вы не подписываете рапорт начальника кафедры о назначении офицера на должность преподавателя?» Тот пошел к Владимиру Лукичу обниматься и по ходу сказал, что вопрос моего назначения будет решен. Вспоминается еще один случай. В 2004 г. в соавторстве, где я был главным автором, была издана монография о беспилотных летательных аппаратах141. Нашлись некоторые влиятельные на то время, но уже забытые в наши дни, сотрудники академии, которые смеялись: «Авиамодельками занимается». Пришел я к Владимиру Лукичу поплакаться, а он и говорит: «Ты думаешь, мне проще было? На моем уровне некоторые генералы мне в спину пальцем тыкали: «Вот пошел пузырями заниматься». А некоторые недалекие люди в глаза смеялись: «АЛА-тра-ля-ля». После этого разговора я и решил, что поднимусь выше склок, буду делать то, что должно, а там будь, что будет. Чего греха таить, многие адъюнкты рассказывали, что своим научным руководителям диссертационных исследований совершенно без никаких умыслов, но в знак благодарности оказывали ту или иную физическую помощь по хозяйству. Например, рубили дрова на даче или занимались ремонтом автомобиля. Был к оказанию такой помощи готов и я, но ни разу Владимир Лукич Баранов, ни Герман Николаевич Охотников разговор на эту тему не заводили. Бывало и так, что свои пригласительные билеты на концерты или юбилейные вечера В.Л. Баранов отдавал мне или брал меня с собой. Видя меня вместе с авторитетным и уважаемым генералом, присутствующие соответственно относились и ко мне. Кстати, Владимир Лукич не только хорошо играл на аккордеоне, но и сочинял музыку. Так, к 185-летнею юбилею академии (1995 г.) научный сотрудник ВНГ № 1 С.Н. Босецкий написал гимн «Песня о ВАД»: От Невы до Москвы только шесть сотен верст. / У истории мерки иные. / Был поистине долог и очень непрост / Путь старейшего вуза России. / Знали своды твои величайших людей, / Стены с веком ушедшим знакомы. / Выходили из этих старинных дверей / Инженеры, комбаты, главкомы / Припев: Ты стоишь над Москвою-рекою / В самом центре столицы российской. / Тем, кто мир бережет и покой, / Академия, стала ты близкой. / Пусть в веках твоя слава живет, / Пусть дела обретают бессмертье. / Ты – военной науки оплот, / Символ мудрости и долголетья… Так вот, музыку к этому гимну написал Владимир Лукич Баранов. Затем Сергей Николаевич Босецкий к 55-летию Великой Победы написал стихи, которые Владимир Лукич также положил на музыку: Тяжесть боев и утраты / Дымом окутанных лет / Вынесли наши солдаты. / Многих давно уже нет. / Пусть многолетние травы /Шепчут у скромных могил / Песни любви, оды славы / Тем, кто врага победил. / Припев: Вспомним же всех поименно: / Павших и ныне живых. / Видеть Отчизну спасенной – / Не было большего счастья для них… Несколько раз Владимир Лукич приглашал меня к себе в гости. Квартира Барановых находилась в доме, который стоял рядышком с метро Коньково. Обстановка в квартире Владимира Лукича и Ирины Николаевны была уютной, но скромной. Запомнилось то, что в семье было много книг. Ирина Николаевна радушно встречала и кормила нас обедом, еще и по рюмочке наливала. Совсем рядом, с квартирой Барановых на уровне окна кухни, проходила высоковольтная линия электропередач. В сырую погоду на кухне слышался треск электрических разрядов. Может, по этой причине Владимир Лукич как-то с некоторой горечью сказал Ирине Атаевой: «Вот я генерал, столько лет прослужил, помотался по гарнизонам, Омская армия вообще находилась в двух часовых поясах, я все гарнизоны там проехал, а с окончанием службы ни квартиры толковой не заработал, ни дачи, ни автомашины. И дети мои, старшие офицеры, без квартиры. Наверное, неправильный я генерал». Как-то внезапно его подкосила коварная болезнь, Владимир Лукич стал страдать провалами в памяти. Иногда я его провожал домой. Поговорив о воздухоплавании и построив «громадье планов», я уезжал от Барановых одухотворенным и в прекрасном настроении домой и с желанием дальнейшего исследования возможностей аэростатических летательных аппаратов в интересах РВСН. 02 мая 2011 г. Владимира Лукича не стало. Газета «Красная Звезда» 05 мая 2011 г. опубликовала некролог: «Командование Ракетных войск стратегического назначения, руководство Военной академии РВСН имени Петра Великого, друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают о смерти бывшего начальника кафедры оперативного искусства РВСН академии, доцента, кандидата военных наук генерал-майора в отставке Баранова Владимира Лукича… Светлая память о Владимире Лукиче, доблестном офицере, патриоте Отечества, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного». И после смерти В.Л. Баранова я звонил Ирине Николаевне, супруге Владимира Лукича, изредка заезжал проведать ее. Несмотря на проблемы со здоровьем, держалась она хорошо. Мы вспоминали Владимира Лукича. Ирина Николаевна очень трепетно относилась к памяти своего мужа, называла его только по имени-отчеству – Владимир Лукич. Я в лучших побуждениях как-то ей сказал: «Это был такой золотой Человек с большой буквы, что ему негде было ставить высшую пробу». А она обиделась на эти слова: «Миша, обычно так говорят о человеке в негативном ключе. Не говорите так про Владимира Лукича». Мой товарищ по совместной службе в военно-научной группе № 1 Атаев Д.М. тоже звонил и справлялся о самочувствии и здоровье Ирины Николаевны. Она ему как-то пожаловалась: «Владимир Лукич стольким много людям помог продвижению по службе и в жизни, но сейчас мне звоните только вы да Миша». Кстати, Владимир Лукич никогда мне не говорил, а Ирина Николаевна уже после его смерти рассказала, что в юности они с Владимиром Лукичом познакомились на танцах в Доме офицеров Рижского КВИАВУ имени Ленинского Комсомола. Показывала семейные фотографии и фотографии своего отца. Оказалось, что это был видный советский военачальник Герой Советского Союза Олешев Н.Н. В 1917 году он окончил Московский кадетский корпус, а в 1918 году добровольцем ушел в Красную Армию. Участвовал в Гражданской войне и в боях с отрядами бандитов, совершавшими набеги на советскую территорию из Манчжурии. Начало Великой Отечественной войны он встретил на Западной Украине. В 1942 году генерал-майор Олешев Н.Н. был самым молодым командиром дивизии в Красной Армии. Он требовал, чтобы даже на передовой красноармейцы соблюдали форму одежды, своевременно подшивали подворотнички и стирали форму. «Это их дисциплинировало в ходе тяжелых оборонительных боев и сохраняло здоровье. В его дивизии не было инфекционных больных», – рассказывала Ирина Николаевна. 09 августа 1945 года стрелковый корпус, возглавляемый генерал-лейтенантом Олешевым, стремительно форсировав хребет Большого Хингана, за пятнадцать дней непрерывных боев продвинулся на 950 километров, освободив китайские города Ваньемяо, Ляоян, Сыпин и Мукден. Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое командование корпусом и проявленные при этом мужество и героизм генерал-лейтенанту Олешеву Николаю Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 8747). Вот такой был Дед. И сегодня, когда его с нами уже много лет нет, я до сих пор ощущаю частичку тепла его широкой, светлой и доброй Души.

* * *Полковник Пинчук А.В., Зрелый командир, умелый организатор, благородный человек, интеллигентный генерал Что присуще людям интеллигентного склада? Длительное время работая секретарем Ученого совета Военной академии РВСН имени Петра Великого, я ответил себе на этот вопрос: это стремление к своему совершенствованию, развитию внутренних способностей, духовному росту. Надо сказать, что даже сама внешность выдает в человеке его внутреннее благородство: всегда высоко поднятая голова, легкая ирония во взгляде и улыбке, безупречная и полная смысла речь сдерживаемая порывистость в движениях. Это я пишу про генерал-майора Баранова Владимира Лукича. Кстати, все выше сказанное о нем подчеркивала еще и с шиком сидящая на нем генеральская форма. Не могу не сказать хотя бы несколько слов о том, как нас, выпускников военных училищ, встречали в 37-й гвардейской ракетной Севастопольской орденов Ленина и Кутузова дивизии. Нас ждали, ежедневно с 01 по 10 августа 1981 г. поездом Москва-Ковель прибывали новые группы офицеров. На вокзале встречал специально назначенный офицер, автобусом доставляли в штаб дивизии, где всех принимал начальник отдела кадров дивизии подполковник Хренов и практически все начальники служб дивизии. Прием был радушным, человеческим, главное было разместить всех, а многие приехали уже женатыми с маленькими детьми. Хочу отметить, в самые короткие сроки, уже через полтора года, все семьи получили отдельные комфортные квартиры по месту службы. В Луцке были построены несколько многоквартирных домов. Это была забота государства о служивых людях не на словах, а на деле. Дивизией в это время командовал генерал-майор Баранов Владимир Лукич. Это был первый войсковой генерал в моей военной службе. Мы его увидели на построении, когда нас всех прибывших лейтенантов построили на плацу дивизии. Подъехал уазик и со стороны водителя вышел высокий, стройный, красивый генерал. Он поздоровался с нами, обошел весь строй, останавливался, некоторым из нас задавал вопросы. Остановившись напротив лейтенанта Малкова Михаила Геннадьевича (с ним я учился на одном курсе в Пермском высшем военно-командном училище, хороший офицер, товарищ), командир дивизии задал ему вопрос: «Почему Вы, товарищ лейтенант, имеете немного неопрятную прическу и длинные бакенбарды?» Михаил не растерялся и четко доложил: «Товарищ генерал-майор, не смог найти в городе ни одной парикмахерской, только одни перукарни». Действительно, практически все вывески в то время были на украинском языке, а на зданиях, где размещались государственные органы, вывески были на двух языках, украинском и русском. Это сегодня там кричат, что Советская власть запрещала украинскую мову, это вранье, мы все, являемся живыми свидетелями как было в начале 80-х годов прошлого столетия. Люди спокойно разговаривали и на украинском, и на русском языках. Не было никаких препятствий к общению, все друг друга прекрасно понимали. Простите за небольшое отступление. Все, кто стоял рядом и слышал ответ молодого лейтенанта, замерли: все, попал Миша!!! Командир дивизии улыбнулся и по-доброму сказал находчивому лейтенанту, чтобы он нашел свою парикмахерскую или перукарню и к вечернему построению устранил недостаток. Командир дивизии, обратился к нам с небольшой речью. Кратко рассказал историю нашей прославленной дивизии, пожелал нам всем хорошей службы и офицерского счастья.

Буквально через неделю мы узнали, что генерал-майор Баранов В.Л. убыл к новому месту службы на вышестоящую должность, а командиром дивизии был назначен полковник Пасмуров Павел Иванович. С Владимиром Лукичом мы встретились уже во время моей учебы в академии, а потом и работали в одном подразделении – военно-научной группе № 1. Это был очень порядочный человек, высокий патриот нашего Отечества, большой специалист в области строительства и применения РВСН. В дни праздников в группе он мастерски играл на аккордеоне, а мы все ему подпевали. Уже, когда я был ученым секретарем Ученого совета академии, он приходил в кабинет и показывал мне рабочие материалы проекта своей докторской диссертации. Но, к сожалению, свое исследование, несмотря на практическую реализацию, он закончить не успел: прогрессирующая болезнь, а потом и преждевременная смерть не дали ему завершить исследования в области боевого применения аэростатических летательных аппаратов, любовь к которым он пронес через всю свою жизнь…

* * *Прапорщик Редько Д.М. (Республика Беларусь), Мои белорусские земляки в Луцкой дивизии 19 ноября в нашей стране традиционно отмечается как День ракетных войск и артиллерии. Право на праздник в эту дату советские артиллеристы и предвестники ракетчиков, – расчеты боевых машин реактивной артиллерии «катюш» завоевали себе залпами по рвавшейся к Волге армии Паулюса, положив тем самым начало бесславной ее гибели у стен Сталинграда. В то время артиллерия была «богом войны». Но со временем артиллеристы уступили свои позиции ракетчикам: все течет, все меняется. Изменилось время, изменились и технологии военного дела. Ракетные войска стратегического назначения в современной непростой геополитической обстановке вышли на передний край обеспечения военной безопасности Союзного государства. Видимо, служить в РВСН я попал не случайно. Кандидатов на службу в Ракетные войска военкоматы присматривали еще со школьной скамьи. Я же с работниками военкомата общался очень плотно, пытался даже после восьмого класса поступать в суворовское военное училище. Тогда и познакомился со старшиной сверхсрочной службы Вячеславом Василевским, служившим во втором отделении нашего райвоенкомата. Он курировал мое поступление. В училище меня не приняли, – не прошел медкомиссию, которая выявила у меня плохое зрение. Но со старшиной мы продолжали общаться. Уже после окончания школы, когда я работал в леспромхозе, он предложил мне пойти на курсы радиотелеграфистов, организованные Витебской школой ДОСААФ. После окончания курсов я продолжал работать в леспромхозе. Когда подошло время призыва, тот же старшина сказал мне, что я буду служить в хороших войсках – в артиллерии. Честно скажу, такая перспектива меня совсем не обрадовала. Во-первых, я любил танки и мечтал стать танкистом, а во-вторых, я с детства боялся громких звуков, будь то паровозный гудок или ружейный выстрел вблизи, а тут – слушать орудийные залпы! Но ничего не попишешь, я не выказал своего огорчения. А призвали меня на следующий день после Дня Победы, – 10 мая 1971 года. Естественно, даже в облвоенкомате нам не сказали, где мы будем служить. Более того, даже в часть нас везли не прямой дорогой, а, что называется, запутывали следы. В Витебске сказали, что нас отправляют в Вильнюс, и вечером посадили на вильнюсский поезд. В Вильнюсе нас почему-то с вокзала никуда не отправляли, пробыли мы там до утра. А утром посадили на другой поезд, и мы проехали всю Белоруссию с севера на юг, оказавшись среди ночи на вокзале в городе Ровно, где опять же протолкались до утра. С этого вокзала я смог написать и отправить родителям свое первое армейское письмо. Вокзал запомнился небольшим музеем Николая Кузнецова, знаменитого разведчика. Из Ровно нас уже доставили в город Луцк, в штаб 37-й гвардейской ракетной дивизии, где и распределили по частям. Я с двумя земляками попал служить в 103-й гвардейский ракетный полк, дислоцированный в окрестностях города Червонограда Львовской области. Карантин проходил в 3-м (шахтном) ракетном дивизионе. Из карантина попал на узел связи, где из-за плохого зрения (носил очки) не взяли в боевое подразделение, а назначили писарем-чертежником (в обиходе был каптером). Меня это сильно угнетало, я заявлял об этом начальнику связи, он уговорил меня потерпеть до осени, а потом обещал перевести в кабельщики. Но со временем я привык и уже никуда не хотел переходить, а мне, естественно, ничего и не предлагали. Я ведь подчинялся только старшине узла, служба была нетрудная. Моя армейская служба, которая свела меня со многими интересными людьми, а люди – самое главное в нашей жизни. Одним из таких людей был начальник штаба полка подполковник Прудников В.Е. Мы с Владимиром Ефимовичем были земляками: он был родом из Витебска, а я – толочинский. В армии бывало, что служишь с кем-то из офицеров и не знаешь, что он твой земляк, пока случайно в разговоре это не выяснится. Офицеры в армии долго на одном месте не задерживаются и впоследствии Владимир Ефимович убыл на преподавательскую работу в Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова готовить офицеров-ракетчиков. В части его все уважали. За несколько месяцев до увольнения начальник связи полка майор Линовицкий Петр Семенович уговорил меня оставаться служить дальше. Армию я любил, поэтому и согласился. Направили в учебку в Переславль-Залесский, закончил через три месяца по специальности начальник АТС (телефония). По возвращении в полк, меня вызвал на беседу начальник штаба полка подполковник Прудников В.Е. и предложил должность начальника секретной части 1-го дивизиона. Вначале я пробовал сопротивляться, но мне сказали, что он плохого не посоветует, а если буду упорствовать, то наживу себе неприятности. Согласился, и потом уже никогда не жалел. Прослужил в этой должности с июня 1973 по осень 1980 года. Потом служил начальником секретной части полка до июня 1984 года. Уже были предложения готовиться служить в штабе дивизии, но обстоятельства изменились: я женился на минчанке, и мне командующий армией разрешил на перевод в Минск, в Сухопутные войска. С такими настоящими людьми свела меня армия. Но, пожалуй, самым уважаемым во всей дивизии был командир дивизии генерал-майор Баранов В.Л. Это был второй мой земляк. К сожалению, лично с ним я не встречался. Видел его только во время посещения им нашего полка. Всегда было очень приятно видеть уверенного, высокого, стройного и подтянутого генерала и, к тому же, как оказалось, тоже моего земляка. Генерал-майор Владимир Лукич Баранов был родом из Барани, что возле Орши. К этому времени, после окончания срочной службы, мои земляки и однокашники по курсам радиотелеграфистов вернулись на родину, а я продолжил служить, закончив школу прапорщиков. Служить мне нравилось, а на гражданке, в Витебской глубинке, перспектив особых не было. Помню Владимира Лукича, выступающего перед строем нашего дивизиона на плацу. Говорили, что он очень хорошо относится к землякам, независимо от звания. Очень жалею, что так и не решился подойти к нему, поговорить и сказать, что я его земляк. Но бывал он в нашем дивизионе всего раза три за все время и долго не задерживался, так что удобного случая, в общем-то, для общения и не представилось. Что касается интересных моментов в службе, то может быть, выберу наиболее курьезные. Рассказывать о том, что служим в Ракетных войсках, нам категорически запрещалось. Для маскировки в ранний период истории нашей части была разработана легенда, официально утверждавшая, что наша часть – мастерские по ремонту артиллерийского вооружения. Для этого на площадке напротив штаба полка была даже установлена 122-мм гаубица еще довоенного образца. Дальше этого дело не шло, ничем больше легенда не подкреплялась. Да и смысла в этом уже особого не было, поскольку к семидесятым годам вовсю работала космическая разведка, и скрыть от нее объекты такого размера, какими были стартовые позиции ракет, называвшиеся ракетчиками для простоты «кругами», было нереально. От местного населения скрыть это было тоже невозможно, и скрывали это, собственно говоря, только формально. Как же было скрыть, когда во время дневного занятия с установкой учебной ракеты на пусковой стол, она на одну пятую или четвертую даже часть возвышалась над вершинами деревьев леса и хорошо просматривалась из близлежащей деревни, что я сам наблюдал. Был один смешной случай. Однажды вечером ракетчики возвращались с выезда на полевые занятия, было уже темно. И вот такая картина. Не знаю, правда это или нет, я этому свидетелем не был. Везут ракету на транспортной тележке прямо через город мимо кинотеатра. В этот момент заканчивается фильм, и масса зрителей вываливает на улицу. Картина Репина «Приплыли!». Можно представить себе реакцию людей, увидевших автомобильную колонну с ракетой. Насколько знаю, никаких последствий случай этот не имел. А что касается самих ракет, то на всех занятиях мы имели дело только с учебными изделиями. Учебное и есть учебное, его и не воспринимаешь серьезно: ну ракета, ну большая, ну и что? Толкаешь тележку с ракетой и никаких острых впечатлений. А вооружен наш полк был ракетами средней дальности Р-12 (изделие 8К63), по американской терминологии SS-4 (то есть американцы уже более-менее знали, что это за ракеты, наверное). Впервые уважение к ракете я почувствовал, когда увидел и услышал первый пуск ракеты на полигоне в Капьяре. Когда я услышал этот «гром», тотчас проснулось и уважение к этой огромной мощи. Стоит себе ракета на пусковом столе, и вдруг окутывает ее почти до середины огромное оранжевое облако, раздается оглушительный гром и треск. Ракета какое-то мгновение еще стоит, потом медленно трогается и начинает все быстрее и быстрее подниматься ввысь. Это, конечно, стоит увидеть! Но был у нас и печальный случай. Однажды случилось ЧП в дивизионе: погиб солдат, рядовой Полудворянинов, призванный из Белоруссии. В это время в дивизионе проводилось какое-то совещание, и личный состав оказался предоставленным самому себе. Люди работали в парке. Не заводился БАТ, а его зачем-то решили переместить куда-то. Бойцы зацепили его за один крюк и решили дернуть то ли «Уралом», то ли «КраЗом», не помню. Дернули, БАТ развернулся в одну сторону и сбил опору под перекрытием. Перекрытие упало, и бетонная плита придавила водителя БАТа. По дороге в больницу он умер. Из-за этого ЧП в дивизион срочно прибыл Владимир Лукич. Он на плацу перед строем дивизиона устроил разнос офицерам. Не помню дословно содержание, но матерных слов и угроз офицерам не было. Было что-то примерно так: вы спешите скорей попасть домой и погладить «чернобурку», а люди остаются предоставлены сами себе. Возможно, «чернобурка» было его коронное выражение. В.Л. Баранов успешно продвигался по службе и закончил ее в Москве. Будучи уже в отставке, работал в должности начальника кафедры оперативного искусства РВСН Военной академии РВСН имени Петра Великого. К сожалению, Владимир Лукич рано скончался. Похоронен он в Москве, на Троекуровском кладбище. В наши дни установлена новая дата праздника РВСН – 17 декабря, день их образования в 1959 г. Но я привык к дате 19 ноября, это как-то ближе, душевнее для меня.

* * *Полковник Самойленко В.М., Генерал-майор Баранов Владимир Лукич – начальник кафедры оперативного искусства Военной академии РВСН имени Петра Великого Генерал-майор Баранов Владимир Лукич был назначен начальником кафедры оперативного искусства Военной академии РВСН в 1986 году142. Прежняя должность Владимира Лукича: начальник штаба – первый заместитель командующего и член Военного совета 33-й ракетной армии. Как можно было охарактеризовать состояние кафедры в этот период и над чем работал Владимир Лукич, возглавляя наш коллектив, где я выполнял обязанности начальника Военно-научной группы № 1 «Проблемы строительства и применения РВСН»? Докладываю свое субъективное мнение. На мой взгляд, это был период расцвета кафедры. В свой состав она включала несколько (в разные годы: три-четыре) предметно-методических коллективов (их называли также предметно-методические комиссии) и два научных подразделения. И вся деятельность Владимира Лукича способствовала дальнейшему расцвету кафедры. Расставить приоритеты в работе Владимира Лукича в должности начальника кафедры смог бы только он сам. Тем не менее, можно отметить следующее. 1. Владимир Лукич (как опытный руководитель) много внимания уделял работе по комплектованию кафедры и ее научных подразделений и работе с личным составом. До назначения на эту должность Владимира Лукича непосредственно перед ним кафедрой руководили:

Эти люди, а также руководство академии много сделали для поступательного развития кафедры и ее возвышения. Их усилиями кафедра и ее научные подразделения были укомплектованы высококвалифицированными преподавателями и научными сотрудниками, значительное количество из которых имело опыт военной службы в оперативных штабах и на высоких командно-штабных должностях. Среди них: генерал-майор в отставке Парамонов Василий Федорович (в прошлом – первый заместитель командующего и член Военного совета 53-й ракетной армии, затем – начальник инженерного факультета Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского146); генерал-майор в отставке Егоров Сергей Иванович (в прошлом – заместитель начальника штаба 33-й ракетной армии, затем – начальник инженерного факультета Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского147); полковники Щетников Валерий Назарович, Белик Владимир Алексеевич, Цветков Иван Борисович (до назначения на должность старших преподавателей кафедры, эти офицеры проходили службу в оперативных отделах штабов ракетных объединений); майор Мальянов Сергей Анатольевич (до назначения на должность научного сотрудника ВНГ № 1 проходил службу в оперативном отделе штаба 27-й ракетной армии); полковник Балакин Виктор Петрович (в прошлом – начальник штаба ракетного соединения) и др. Значительное количество преподавателей имело ученую степень кандидата военных наук, полученную по результатам защиты диссертации при обучении в адъюнктуре на кафедре и в порядке соискательства ученой степени. Владимир Лукич, зная, что «кадры решают все», зная цену людского потенциала, многое делал для усиления профессорско-преподавательского коллектива и коллектива сотрудников научных подразделений. Он боролся также за то, чтобы должности на кафедре и в ее научных подразделениях занимали офицеры, закончившие адъюнктуру кафедры. В подготовку этих людей был вложен коллективный труд сотрудников кафедры и теперь они должны были впредь служить и работать на благо кафедры. В этот период, благодаря, прежде всего, Владимиру Лукичу, кафедру усилили люди, обладавшие большим опытом военной службы и научными знаниями. Так, в 1987 году старшим преподавателем кафедры был назначен бывший командир 42-й ракетной дивизии полковник Басамыкин Николай Иванович148. В 1988 году профессором кафедры стал лауреат Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР, бывший начальник 30-го ЦНИИ МО СССР доктор технических наук, профессор генерал-лейтенант авиации в отставке Молотков Анатолий Павлович149. В последующем Анатолий Павлович был избран действительным членом академии военных наук и Международной академии информатизации, членом-корреспондентом Международной славянской академии наук, образования, культуры и искусства, удостоен звания «Почетный профессор ВА РВСН имени Петра Великого». Анатолий Павлович, он автор более 200 научных трудов, написанных, в том числе, и во время работы на нашей кафедре. В 1992 году профессором кафедры был назначен лауреат Государственной премии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, бывший начальник 27 ЦНИИ МО СССР доктор военных наук, профессор генерал-лейтенант в отставке Стрельченко Борис Иванович (в последующем – почетный профессор академии. Научное направление его деятельности: оперативное искусство, системный анализ, исследование операций, военная кибернетика; Борис Иванович – автор более 200 трудов, в т.ч. четырех учебников)150. Служба рядом с такими людьми и совместная творческая работа с ними оказывала на нас, сравнительно молодых людей, огромное воздействие. Они воспитывали и стимулировали одним своим присутствием. А их помощь в работе была неоценима! 2. Как начальник кафедры, Владимир Лукич понимал, что основной функциональной задачей кафедры является организация образовательного процесса, обеспечение его квалифицированными преподавателями соответствующего профиля и необходимым учебно-методическим оснащением151. Поэтому он уделял приоритетное внимание качеству преподавания и его методическому сопровождению, направляя учебную, воспитательную, методическую и научную деятельность кафедры на решение главной задачи: подготовки высококвалифицированных специалистов – выпускников академии. Владимир Лукич требовал от коллектива кафедры постоянного совершенствования методики преподавания читаемых кафедрой учебных дисциплин. Неотъемлемой составной частью такого процесса была разработка новых методических пособий по проблематике кафедры. Работа эта велась не на пустом месте: ветераны кафедры вспоминают о большой работе в этом направлении, выполненной в годы, когда кафедрой руководил генерал-майор Иван Петрович Горбунов. Не прекращалась эта работа и в последующие годы. Однако и в период руководства кафедрой Владимиром Лукичом в этом направлении было сделано очень много. В частности, в этот период коллективом преподавателей под руководством Владимира Лукича и кандидата военных наук доцента, руководителя предметно-методического коллектива полковника Олега Францевича Жарского впервые была разработана комплексная оперативная задача, в процессе прохождения которой слушателями академии (прежде всего – командного факультета) практически отрабатывались вопросы заблаговременной, непосредственной подготовки и ведения боевых действий ракетными объединениями. Примечательным является и то, что в этой задаче были применены (и весьма уместно) разработанные сотрудниками кафедры и ее научного подразделения штабные математические модели, которые позволяли обосновывать отдельные принимаемые в процессе подготовки и ведения боевых действий решения.

Создание штабных математических моделей – очень кропотливая и длительная работа. Видимо, справедливо бытует мнение, что эффективную штабную математическую модель можно создать, если в одном лице выступает человек, который может осуществить оперативную постановку (оперативное описание) задачи, ее формализацию, алгоритмизацию и создать рабочую математическую программу. И такие люди непосредственно на кафедре и в военно-научной группе, входившей в состав кафедры, оказались. Это прежде всего, старшие преподаватели кафедры полковники Щукин Альфред Яковлевич, Багмет Николай Петрович, начальник отделения количественных методов исследования теории оперативного искусства подполковник Лавренко Борис Борисович и др. Эта работа не могла быть завершена без той помощи и поддержки, терпеливо оказываемых в течение длительного времени разработчикам задач начальниками кафедры, военно-научной группы и коллегами по службе. Особенно хотелось бы выделить большую кропотливую работу по отладке программ, выполненную младшими научными сотрудниками ВНГ № 1 Нефедовой Людмилой Николаевной и Хохловой Верой Вячеславовной. Не отставали и другие предметно-методические коллективы, совершенствуя учебно-методические пособия по основам оперативного искусства (в том числе, общевойскового), театрам военных действий, вероятному противнику и истории отечественного и зарубежного военного искусства. 3. Качественное преподавание учебных дисциплин на кафедре требовало постоянного совершенствования теории оперативного искусства РВСН. К этому времени оперативное искусство РВСН, как составная часть военного искусства, охватывающая теорию и практику подготовки и ведения сдерживающих и боевых действий объединениями и группировками РВСН152, в основном, сформировалось. Несомненная заслуга в этом сотрудников кафедры. Особенно следует отметить вклад в развитие теории оперативного искусства РВСН доктора военных наук, профессора Владимира Алексеевича Введенского (к сожалению, ушедшего от нас в мае 2022 года), которым была формализована структура оперативного искусства РВСН как науки. Примечательно, что отдельные выписки из докторской диссертации Владимира Алексеевича находились на рабочем столе у каждого преподавателя и научного сотрудника как нашей кафедры, так и других кафедр оперативно-тактического цикла. Большой вклад в развитие теории и практики оперативного искусства в этот период внесли многие преподаватели и научные сотрудники кафедры (среди них, – кандидат военных наук старший научный сотрудник полковник Валерий Прокопьевич Кононов), а также тесно сотрудничавшие с кафедрой доктор военных наук профессор генерал-майор Семен Михайлович Бармас153, доктор военных наук профессор генерал-лейтенант Кузьма Антонович Федоренко154, доктор технических наук профессор генерал-майор Юрий Васильевич Крючков155, доктор военных наук профессор генерал-майор Виктор Васильевич Бутылкин156 и многие-многие другие военные ученые. Однако Владимир Лукич понимал, что теория оперативного искусства РВСН, как совокупность научно обоснованных взглядов, представлений и идей, отражающих и раскрывающих закономерности, характер, содержание боевых и сдерживающих действий РВСН и ракетных армий и определяющих основы их планирования, подготовки, ведения и всестороннего обеспечения157 не является чем-то застывшим и догматичным, а поэтому нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Он много сделал для того, чтобы в разрабатываемых на кафедре и проходимых через кафедру диссертационных, научно-исследовательских и научно-методических работах исследовались наиболее актуальные проблемы и вопросы теории и практики оперативного искусства РВСН. И вся ведущаяся на кафедре научно-исследовательская и научно-методическая работа были подчинены этой цели. Владимир Лукич сам активно занимался научно-исследовательской работой. В 1989 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук по теме, связанной с применением в Ракетных войсках стратегического назначения аэростатных летательных аппаратов. Ему удалось создать группу увлеченных единомышленников, в которую, в частности, входил (в то время – капитан, ныне полковник запаса) Павлушенко Михаил Иванович, которая настойчиво продвигала и продвигает применение АЛА в РВСН и в ВС РФ в целом. В частности, в настоящее время158 рассматривается вопрос о взятии под контроль границы с Украиной с помощью аэростатных летательных аппаратов. Владимир Лукич является автором более семидесяти научных работ, в том числе: «Повышение боевых возможностей группировки Ракетных войск стратегического назначения на основе применения перспективных аэростатических летательных аппаратов», «Общие основы советского оперативного искусства» (1988), «Сдерживание» (1995) и др. 4. Много внимания уделял Владимир Лукич организации научно-исследовательской работы на кафедре, деятельности входивших в состав кафедры военно-научной группы № 1 (начальники группы в описываемый период: кандидат военных наук старший научный сотрудник полковник Кононов Валерий Прокопьевич и ваш покорный слуга) и научно-исследовательской лаборатории (начальник лаборатории кандидат военных наук, старший научный сотрудник полковник Ермаков Анатолий Анатольевич), внедрении полученных научных результатов в практическую работу командующих и штабов как РВСН в целом, так и ракетных оперативных объединений в частности. Особо хотелось бы выделить деятельность Валерия Прокопьевича Кононова – человека чрезвычайно эрудированного и работоспособного, ставшего в тот период генератором многих предложений и идей, касающихся обоснования способов и форм сдерживания потенциального противника, действий ракетных группировок на этапах заблаговременной, непосредственной подготовки и ведения обычной и ядерной войны.

Многие идеи Валерия Прокопьевича были поддержаны начальником кафедры, а, в последующем, оперативным, организационно-мобилизационным и другими управлениями и службами Главного штаба РВСН. Видя интеллектуальную мощь военно-научной группы № 1 (в лице, прежде всего, ее начальника), Владимир Лукич способствовал ее штатному и кадровому укреплению, а также укреплению связей военно-научной группы с отделами оперативного и других управлений Главного штаба РВСН и Генерального штаба. Сотрудники военно-научной группы № 1 участвовали в проработке многих вопросов, постоянно возникающих перед оперативным управлением, продиктованных практикой войск. В рабочем кабинете Валерия Прокопьевича можно было часто встретить офицеров оперативного управления Главного штаба РВСН и Генерального штаба. По существу, военно-научная группа № 1 стала рабочим инструментом штабов высших звеньев управления Вооруженных Сил, взаимно обогащая знаниями обе стороны. 5. Оперативное искусство РВСН не является обособленной составной частью оперативного искусства, оно не может развиваться без взаимосвязи с оперативным искусством других видов и родов войск Вооруженных Сил, в частности, без взаимосвязи с общевойсковым оперативным искусством. Поэтому Владимир Лукич значительное внимание уделял сотрудничеству кафедры с родственными кафедрами других военных академий. В частности, представители многих военных академий участвовали в исследовательских командно-штабных военных играх, ежегодно проводимых в нашей академии. Особенно тесные связи сложились у нашей кафедры с кафедрами Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Это взаимно обогащало участников сотрудничества. Неслучайно, что в последующем руководителями и преподавателями некоторых кафедр ВАГШ ВС РФ стали генерал-лейтенант Прозоров Валерий Викторович (преемник Владимира Лукича в должности начальника нашей кафедры)159, генерал-майор Неделин Андрей Вадимович (адъюнкт, а затем и начальник нашей кафедры), генерал-майор Бондарев Василий Михайлович (адъюнкт нашей кафедры)160, генерал-майор Князев Владимир Леонидович (адъюнкт, преподаватель и заместитель начальника нашей кафедры)161. Следует заметить, что в это время в ВАГШ обучались:

Примечательно, что слушатели-ракетчики ВАГШ охотно тянулись к нашей кафедре и, особенно, к Валерию Прокопьевичу, который всегда изобиловал и щедро делился интересными идеями и предложениями в области оперативного искусства, которые слушатели могли использовать в своих курсовых и дипломных работах. Они также использовали войсковой опыт и интеллект Владимира Лукича, Валерия Прокопьевича, Владимира Алексеевича Введенского, других преподавателей кафедры для обсуждения своих предложений и их «обкатки». Владимир Лукич и Валерий Прокопьевич организовали систематические семинарские занятия, на которых адъюнкты и соискатели ученых степеней, прошедшие защиту диссертационных работ, представляли слушателям-ракетчикам ВАГШ доклады по теме своих диссертаций. 6. Кафедра оперативного искусства – головная кафедра академии. Кроме всего прочего, на нее была возложена задача повышения оперативной подготовки профессорско-преподавательского состава академии. В тот период была предложена новая для профессорско-преподавательского состава академии форма оперативно-тактической подготовки – исследовательская командно-штабная военная игра (ИКШВИ). Очевидно, это надо связать с приходом на должность начальника академии генерал-полковника Юрия Ивановича Плотникова164 (1989 г.). До этого с профессорско-преподавательским составом академии (как и со слушателями командного факультета) ежегодно проводилось командно-штабное учение. Оно носило разовый характер, было неэффективным для оперативной подготовки профессорско-преподавательского состава и, тем более, мало что привносило (и не могло существенно привнести в силу своего предназначения) в развитие теории и практики оперативного искусства. Подготовка же и проведение ИКШВИ требовала непрерывной работы кафедр академии в течение всего года и предполагала получение важных для теории оперативного искусства и практики войск результатов. В ИКШВИ принимали участие, в том числе, представители командования РВСН, офицеры Генерального штаба, практически все кафедры академии, а также представители других военных академий и училищ ВС РФ.

Несомненно, задача организации и проведения ИКШВИ для Владимира Лукича и, особенно, для Валерия Прокопьевича (как начальника военно-научной группы) стала одной из центральных в их служебной деятельности и занимала львиную долю служебного времени. Общая схема работы была следующей. После окончания очередной ИКШВИ начиналась разработка замысла и сценария следующей игры. Значимую помощь в этой работе, зачастую, оказывали и офицеры Генерального штаба Вооруженных Сил. Замысел и сценарий утверждались командованием РВСН. Содержание этих документов доводилось до руководства практически всех кафедр академии. В соответствии с замыслом и сценарием ИКШВИ кафедры академии по направлению своей деятельности, исходя из имеющихся и перспективных наработок, разрабатывали перечень выносимых на игру исследовательских вопросов. По завершении исследований перед началом игры указанные вопросы представлялись в экспертную группу (длительное время экспертную группу возглавлял доктор военных наук, профессор генерал-майор в отставке Бармас Семен Михайлович, человек, обладающий высочайшей эрудицией и богатыми знаниями). Специалисты экспертной группы помогали довести выдвигаемые на игру исследовательские вопросы до нужной кондиции. После этого исследовательские вопросы докладывались разработчиками на научной конференции академии и после доработки (если она была необходима) рассматривались непосредственно в ходе ИКШВИ. Руководством игры окончательно определялась их научная и практическая ценность и порядок использования в практике войск. После окончания ИКШВИ оформлялся научно-исследовательский отчет и начинался новый цикл исследований. Следует признать достоинства ИКШВИ, которые служили и формой повышения оперативной подготовки профессорско-преподавательского состава, и организации научных исследований по вопросам оперативного искусства и тактики. Несомненно, эти достоинства проявились, благодаря, в первую очередь, энергии, знаниям и опыту людей, возложивших на себя труд по организации и проведению ИКШВИ. Не случайно, что в 1992 г. (с началом формирования ВС РФ, когда как никогда, понадобились нестандартно мыслящие люди) Валерий Прокопьевич был назначен на должность в аппарат МО РФ, а, в последующем – в аппарат Совета безопасности РФ (кстати, вместе с ним в Управлении строительства и реформ МО РФ продолжили службу сотрудники военно-научной группы подполковник (в последующем – генерал-майор, начальник направления) Санин Владимир Васильевич и подполковник (в последующем – полковник, начальник группы, выпускник ВАГШ ВС РФ) Мальянов Сергей Анатольевич). Трудно прогнозировать, каких бы служебных высот достиг этот чрезвычайно талантливый человек, если бы не тот факт, что в марте 1993 г. секретарь Совета Безопасности РФ Скоков Юрий Владимирович вступил в открытый конфликт с президентом РФ, отказавшись завизировать проект указа Ельцина о введении Особого порядка управления страной. Указ включал в себя противоречащую действовавшей тогда Конституции РФ приостановку деятельности Верховного Совета РФ. Таким образом, Юрий Владимирович предотвратил в тот момент развитие событий, аналогичное случившемуся через полгода политическому кризису осени 1993 г. В результате был снят с должности секретаря Совета Безопасности РФ165. C уходом Скокова Ю.В., личный состав аппарата Совета Безопасности РФ был заменен лояльными Б.Н. Ельцину людьми. Такими спустя почти 30 лет видятся время, условия, люди и проблемы, над которыми работал Владимир Лукич в должности начальника кафедры оперативного искусства академии. Мне не известно, что послужило непосредственной причиной увольнения в запас Владимира Лукича. Однако уходил наш боевой товарищ (Владимир Лукич в неформальной обстановке коллег и подчиненных называл «мои боевые товарищи») с занимаемой должности тяжело и, на мой взгляд, преждевременно (в возрасте 56 лет). Состояние человека, отдавшего всю свою сознательную жизнь военной службе и располагающего силами, знаниями, умением, здоровьем и которому довольно неожиданно было предложено уволиться с военной службы, понять можно. Было обидно. И никакие слова поддержки и утешения в этой ситуации не работали. Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что есть все основания вспоминать своих коллег по кафедре, научному подразделению, в частности, своих прямых начальников в тот период (Владимира Лукича и Валерия Прокопьевича) с теплотой, признательностью и благодарностью.